古代中國以農為本,一年風調雨順、農作物豐收,不僅僅代表着百姓們的衣食充足,也代表着國庫的充裕。是以中國曆代的帝王對農業生産極為重視,縱觀我國幾千年的曆史,留下了無數和農業活動有關的文字資料,比如農事政令、農書或者勸農文。為了更好地向農民宣揚''重農思想'',從宋朝開始,一直到清朝,曾經出現了數十套系統化的耕織圖,這些耕織圖不僅僅向農民們宣傳了當時的先進農業生産技術,也在替統治者宣揚''安居樂業,各司其職''的思想,維持社會的安定。

耕織圖的起源可以追溯到戰國時期,我們現在所看到的文物——采桑銅紋壺,描繪的就是最原始的男耕女織的畫面。而後經曆了漢朝和唐朝,耕織圖在不斷完善的過程之中,宋朝已經初步形成了較為成熟的耕織圖體系。例如南宋樓璹《耕織圖》,清朝康熙《禦制耕織圖》等等,都是比較著名的耕織圖體系。

今天我們就來看看宋朝以後最為典型的幾部耕織圖。

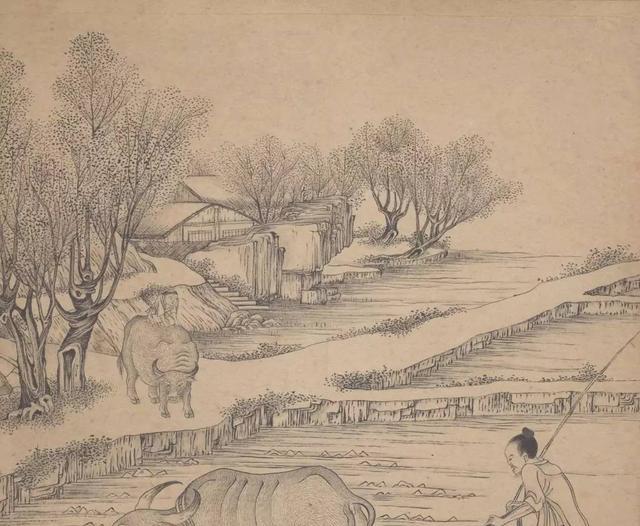

南宋樓璹《耕織圖》

這副耕織圖是我國至今保留的最早的耕織圖體系。樓璹,字壽玉,浙江人,出生于北宋元祐五年。當時皇帝為了宣揚重農思想,向地方官員釋出了''務農之诏'',随後就有官員找到樓璹,邀請他創作了這副耕織圖。樓璹本人也是一位關心農民疾苦的文人,在他後來的仕途生涯中,曾多次請求上級減輕群眾負擔。

在這副耕織圖的題跋之上,樓璹記錄下:

''高宗皇帝身濟大業,紹開中興,出入兵間,勤勞百為,栉風沐雨,備知民瘼,尤以百姓之心為心,未遑它務,下務農之诏,躬耕耤之勤。''

在宋朝,''農桑墾殖''官員考核的一個重要标準,樓璹創作耕織圖,也是為了給自己的仕途奠定基礎。後來這副耕織圖呈給皇帝,龍心大悅,樓璹果然是步步高升。

樓璹這副耕織圖可謂是後來曆朝曆代耕織圖的母本,他的作品剛剛創作完不久,就已經得到了宋朝廷的重視。為了表達''皇後親蠶,以儀範天下''的傳統,高宗吳皇後甚至親自題字,可見對這幅畫的推崇。

元代程棨《耕織圖》

這副耕織圖現在藏于美國華盛頓一家美術館内,是由程棨臨摹樓璹的耕織圖而完成的。

程棨,字儀甫,安徽人,是當時著名的書畫家,人稱博雅君子。程棨創作耕織圖并非是響應皇帝的号召,也非政治需要,僅僅是因為自己對樓璹作品的喜愛,而自發産生的創作行為。

實際上,從南宋以後,很多畫家都曾臨摹過樓璹的《耕織圖》,單純是出于對前輩畫家的欣賞和對農耕文化的懷念或者向往,而非宣傳重農思想或者推廣農業生産技術的目的。僅僅在南宋時期,就已經出現了不少這樣的作品,梁凱《耕織圖》、劉松年《耕織圖》的耕織圖就是如此。

元代不得不提的還有楊叔謙所作的《農桑圖》,這部耕織圖是有著名詩人趙孟頫奉旨題詩,如今詩作儲存下來了,但是這副《農桑圖》已經失傳。這副《農桑圖》的作用就是為了進獻皇帝的,雖然也是對樓璹《耕織圖》的模仿,但描繪的場景和此前的耕織圖不同,不是江南地區男耕女織的場景,而是京都地區耕織畫面。

清朝康熙《耕織圖》

明朝的耕織圖依舊沒有跳出過樓璹耕織圖的藍本。到了清朝,耕織圖迎來了發展的高峰期,不僅僅地方官員進獻,也有宮廷禦制的耕織圖出現。這段時期的耕織圖的主題也更加豐富,不僅僅有繪制男耕女織場景的畫作,也有專門描繪蠶桑業和棉産業生産場景的繪畫作品,後來還衍生出石雕和木雕作品。

清朝耕織圖的繁榮最主要原因還是皇帝對農桑和田耕的重視,最典型的就是康熙年間,康熙親自主導創作了一部耕織圖。康熙二十八年,正值壯年的康熙南巡來到江南魚米之鄉,有江南的官員呈獻了當年樓璹耕織圖的殘本。康熙十分珍惜,将其帶回紫禁城。他專門指令宮廷畫師按照樓璹版耕織圖進行複原創作,後來經過焦秉貞的再創作,這副新版的耕織圖被創作了出來,此間經曆了整整十年。康熙十分高興,在這部耕織圖上親筆題詩還寫了序文,是以這套耕織圖也被稱為康熙禦制《耕織圖》。

在這副耕織圖的序文之中,我們可以看出康熙帝堅持創作此圖的目的。

''朕早夜勤毖,研求治理,念生民之本,以衣食為天……古人有言:''衣帛當思織女之寒,食粟當念農夫之苦'',朕惓惓于此,至深且切也……且欲令寰宇之内,皆敦崇本業,勤以謀之,儉以積之,衣食豐饒,以共跻于安和富壽之域,斯則朕嘉惠元元之意也夫!''

康熙皇帝之後,清朝的每位皇帝在位時都會讓宮廷畫師創作耕織圖,''朝夕披覽,借無忘古帝王重農桑之本意也''。

皇帝們的重視,也促進了耕織圖創作的更新換代。在乾隆三十年,乾隆帝南巡之時,''條舉木棉事十六則,繪圖以進''。乾隆好附庸風雅,耕織圖這種歌功頌德、彰顯君主憫農氣質的禮品,他定然是十分喜愛,對創作者大加贊賞,并且為之題詩。後來這副《棉花圖》也被稱作《禦題棉花圖》。這幅作品的創作者方觀承不是一位宮廷畫師,而是直隸總督,他身在高位20年,特别注重農業生産,他對棉花感情深厚,曾雲:''衣被天下之利''。方觀承向乾隆皇帝進獻《棉花圖》,其實已經回歸了當年樓璹的本意,一來他們都是看中農事,憫農愛農的官員,另一方面他們也想依靠耕織圖謀求官職,凸顯自己的政績。

在這段期間,耕織圖也開始在民間廣泛傳播開來,真正達到了皇帝宣傳的目的。比如在年畫之中,以耕織為主題的年畫特别多,非常著名的就是清朝楊柳青年畫的《五谷豐登》和《農家忙》等等象征着農業豐收的年畫,歌頌了農耕生活樸質、美滿、團圓和恬靜,引導百姓的農耕生活,表達了農耕生活的美學。對于當時資訊傳播并不發達的農村來說,沒有比這種微型的耕織圖更有規訓意義,統治者們以一種平和的方式,穩固農村生活的和諧。

結語

耕織圖,是我國特有的一種繪畫創作形式,它是一種配有詩文說明的圖譜,主題為農業生産,主要集中在耕作和織布兩個環節。深究其創作目的,它們大多是為當朝的統治者所創作,是對統治者勸課農桑的響應。樓璹依靠這副耕織圖節節高升之後,清朝皇帝又對耕織圖尤為重視,是以後來很多畫家或者官員,為了自己的仕途,也會以耕織圖證其勸課農桑之績。

皇帝身在深宮内院,很難知曉百姓在田耕之上的辛酸和艱苦,耕織圖讓皇帝們更加形象得了解群眾生活的景象,引起皇帝對下層農民的憐憫和重視,從這個程度上來看,耕織圖有着積極的意義。正如樓璹之侄樓鑰在說到叔父的《耕織圖》時,曾經評點道:''此實斯民之困苦,上之人尤不可以不知,此又圖之所不能述也。''

參考資料

王潮生主編——《中國古代耕織圖》

王潮生——《古代宮廷耕織圖》,紫禁城

王潮生——《清代耕織圖探考》,清史研究,

黃世瑞——《淺說耕織圖》

王潮生——《明清時期的幾種耕織圖》,農業考古