北洋大時代的生存智慧(三百一十五):極高明而道中庸。

在北洋曆史上,頭把交椅和閣臣之首兩個至關重要的職位,如走馬燈般變幻,牆頭草有不少,常青樹卻寥寥無幾,畢竟想要做到面面俱到,在魚龍混雜的北洋亂世确實堪稱艱難,不過有晚清宦海“水晶狐狸”之稱的徐世昌,卻是一位口碑不錯的角兒。作為晚清廟堂響當當的重臣,光緒三十二年,徐世昌走馬上任東三省第一任總督,經略清朝的龍興之地,也是最後的退路,足以看出清廷的垂青。作為一位在翰林院坐了近十年冷闆凳的老翰林,徐世昌的廟堂成就,是實打實的一步步從宦海爬上岸,當然為人所樂道的似乎隻有他的中庸與圓滑。

但是,徐世昌的後人徐定茂,作為玄孫有自己的看法,他直言徐世昌的本色是一個讀書人。他認為徐世昌是一個典型的讀書人,而不是混迹于廟堂的人物。徐定茂認為:“他受傳統文化的教育影響比較深,本身的性格也比較溫和,不是那種喜歡耍性子的人。”換句話說,也就是徐世昌在本質上是不喜歡勾心鬥角的晚清和北洋宦海規則,而且他的圓滑與中庸,絕對不是沒有底線與态度,更不是一種騎牆的做派,而是有可為和有可不為。在晚清宦海,最會為人處事的非李鴻章莫屬,慈禧曾問過心腹榮祿:“徐世昌或足繼李鴻章後乎?”

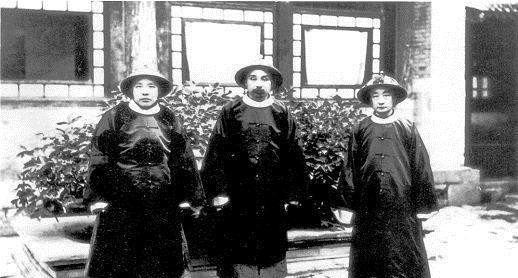

其實,在徐世昌的骨子裡,還是一介書生的本性,平衡和分寸感隻是他的保護色,真正的讀書人,反而是懂得中庸的本質,就是底線和原則的堅守,正如徐世昌對于他結拜小老弟來說,凡是徐世昌反對的事情,他的義弟沒有一件幹成的。而在徐世昌的玄孫徐定茂的記憶中,很多家族的曆史,父母早年從來未提及,因為他的家住在天津的五大道,很多故事也是從鄰居和同學那聽來,方才知道自己是徐世昌的後人。而這一個後人的名分,來得也頗為曲折,徐世昌本來無子,過繼其弟徐世光之子徐緒直。徐定茂的父親徐保裡畢業于燕京大學,一直以來都沒有忘記教育子女守規矩。

最終,徐世昌的書生本色,在後人中繼續傳承,講禮義和守規矩是最基本的原則。徐定茂小的時候,父母就一直教育他守規矩,過年要給長輩老人鞠躬,老人過生日,頭一天要溫壽,第二天再拜壽,用餐時要有自己的碗碟,到别人家做客,要在門口先跺腳,家裡來客人,要起身恭迎。徐定茂曾坦言:“現在無論來什麼樣的客人,我們都會站起來迎,人家都說你别那麼客氣,其實不是客氣,是不由自主。”這份讀書人本色的行事公謹,晚清時期的徐世昌近乎迂腐,要知道徐世昌在記載日記時,提到慈禧太後、光緒皇帝以及恩賞時,他必然會出格接着空行,以示恭敬。直皖戰争之後,徐世昌在詩壇酒壘厭江湖中徹底告别廟堂,本是煙波一釣徒的述懷,也是一種書生本色的坦然。