北洋大時代的生存智慧(一百四十五):明者因時而變。

北洋王朝十七年風雨曆程,西南軍閥一直是卧榻之側酣睡的勁敵,但是無奈即使在袁世凱時期,也僅是名義上擁護北洋,貌合神離的西南群雄,自然有他們驕狂的資本。雲南、貴州、四川以及廣西四省,地勢上易守難攻,道阻且長有利于偏安一隅,士卒本身強悍好鬥,用能征善戰來形容絕不為過,但是要說西南軍閥滇、黔、川、桂四大派系,要數滇系軍閥風頭最盛,畢竟最先扛起反袁的大纛,在天下群雄面前也屬于最拉風的角色,滇西軍閥中名号最響亮的當屬一代人傑蔡锷。蔡锷的名号在西南軍閥中絕對是挂得住面子,因為一個滇系新軍管帶,可以在蔡锷的面子下,出了一趟差,搖身一變就成為一省都督。

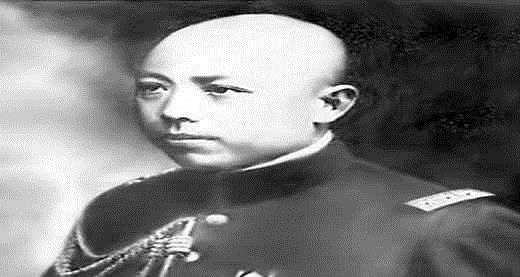

這個管帶不是别人,就是蔡锷麾下一員滇軍骁将唐繼堯。此時正值武昌起義大潮席卷南北,雲南因為有蔡锷這樣的志士坐鎮,自然成功地脫離清廷,一切是那樣的波瀾不驚,但是臨近的川、黔兩省可就不是那般閑庭信步。四川特色的袍哥文化,在這種改朝換代曆史時機下自然處心積慮地給自己增加戲份,将天府之地攪和地烏煙瘴氣,蔡锷一看這劇本的節奏不對,畢竟吃喝還要仰靠四川的輸出,是以派遣兩團滇軍馳援赴川,匡扶四川亂局。而貴州的情況也比較複雜,一群激昂的志士雖說變幻了城頭的大王旗,但是外強中幹,又被晚清遺老們給趕下台。

作為骨幹的戴戡想到了自己的老同學蔡锷,同窗情誼擺在這裡,蔡锷隻好再次作為消防員,派遣一位能統攝全局的人物赴黔擺平這個爛攤子。但是也該唐繼堯發達,這個自帶蔡锷光環的滇軍營長,此時雲南的諸多大佬在前途叵測的亂象之下,都在勸蔡锷不要多管閑事,也就是沒有必要插手貴州,以免惹火燒身,蔡锷确實也心生怯意,準備派遣唐繼堯赴武漢聯絡,但是自帶主角光環的唐繼堯當仁不讓地抓住機會,死活也要去貴州闖一闖,否則就真的在北洋大時代草率地領了便當。

最終,唐繼堯率領滇軍大踏步進入貴州,刷自己的臉肯定不管用,但是刷蔡锷的臉面,那就是實打實的禮遇了。貴州畢竟是一個小省、窮省,北洋時期對于雲南這個老大哥一直馬首是瞻,挂着蔡锷面子前來的唐繼堯自然不敢虧待,是以入主貴州的唐繼堯一番大刀闊斧的整頓,還真的穩坐了貴州的頭把交椅,成為一省都督,坐擁貴州地盤,接着更是接任蔡锷任職雲南都督,誰也不會想到,區區一個營長,出差去了趟鄰省,回來成就了一名足以亂世的枭雄軍閥,這玩意就叫做機遇,當然也離不開自身的敢打敢拼,那個魚龍混雜的時代,成就了太多的傳奇。