文/令史

所謂的英法聯軍火燒圓明園其實是分幾步完成的。

1860年10月7日,英法侵華頭目闖進圓明園,合議分派園内珍物。

10月8日,軍官和士兵們都成群打夥沖上前去搶劫園中的金銀财寶和文化藝術珍品,情勢失控。為了搶奪财寶,互相毆打,甚至發生械鬥。

10月9日,法國軍隊暫時撤離圓明園。

10月11日,英軍派出1200餘名騎兵和一個步兵團,再次洗劫圓明園。

10月18日,3500名英軍沖入圓明園,縱火焚燒圓明園,大火三天三夜不滅。

一場劫掠,為何會分幾步來完成呢?既然已經洗劫一空,為何又要在十天後火燒圓明園呢?

這一切還得從一場外交說起。1860年8月21日,英軍突襲大沽炮台。英國外交家巴夏禮交涉勸降。

8月24日,巴夏禮到達天津後排程了聯軍部隊,與欽差大臣進行談話。巴夏禮發現,所謂的欽差大臣并不能全權代表清政府來拿主意,是以盟軍繼續向通州行進。

巴夏禮到通州後,兩次利用通州政府,獲準将軍隊前進至距城市5英裡處。

面對當下局勢,清政府對于開放口岸,巨額賠款等條件都表示接受。但是按照中國禮制,見皇帝必須行跪拜之禮。

巴夏禮等人以自己不是中國的臣民為由拒絕跪拜。為此雙方争辯許久,相持不下。

清政府接到談判通報後訓示:"必須按中國禮節,跪拜如儀,方予許可。"巴夏禮拒不接受,揚長而去。

9月18日,巴夏禮一行人離開通州,清政府則訓示僧格林沁将巴夏禮一行39人以叛國罪截拿扣押,為了增加談判的籌碼,押往北京作為人質。

英國的外交官被清廷扣押,這讓英法聯軍有了出師的名頭。英法聯軍借此為由,帶兵一路攻入圓明園,鹹豐皇帝和衆嫔妃倉皇出逃。

三日後,皇帝的弟弟奕忻在武力的逼迫下向英法聯軍交還了人質,但39名人質,生還的僅有18人,其餘歸還的全是屍骸。

被激怒的英國公使額爾金派出1200餘名騎兵和一個步兵團,再次洗劫圓明園。并在北京城張貼告示,表示十八日将火燒圓明園,以此作為皇帝食言之懲戒,作為違反休戰協定之報複。

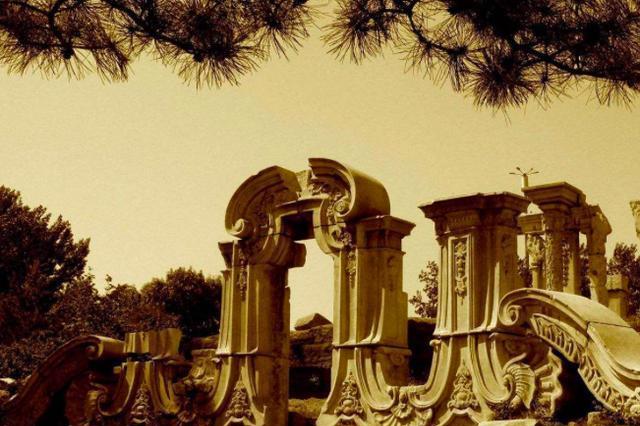

圓明園就這樣被英國軍隊有條不紊的付之一炬,大火持續了三天三夜,煙雲籠罩北京城,久久不散。

在大清天下一統的觀念裡,不磕頭就是不承認滿清政府的統治。向來以大國自居的清王朝,将西方列國都當作是自己的藩屬國,即便是人家打到了家門口,依然把對方當作自己的臣屬。

而正是滿清統治者這種愚昧無知的自大,促使圓明園被英國軍隊二次洗劫,且放火焚燒。

天下一統和各國平等,這兩種絕不相容的文明,在雙方看來都是極其可笑的。因為磕頭的問題,竟然釀成了火燒圓明園的悲劇。這不僅是滿清朝的悲劇,更是恥辱。

圓明園被燒毀後,奉命留守北京的恭親王奕訢全部承諾了侵略者的一切條件。不久即分别與英、法、俄諸國交換了《天津條約》文本,簽訂了《北京條約》。

參考資料:《清史》、《清史稿》