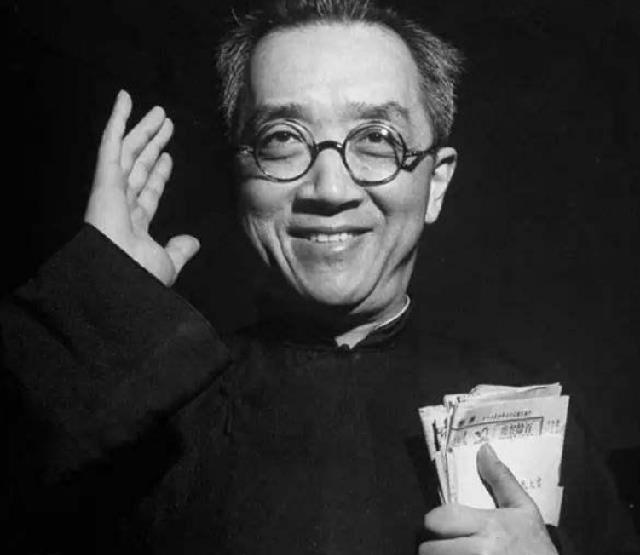

“讀書要四到:一是眼到,二是口到,三是心到,四是手到。”如此耳熟能詳的話,相比大家對說此話的人也不陌生,這正是胡适,作為現代中國著名文學家、思想家和教育家,給予了人們許多寶貴的精神财富,在人們的心裡占有一定的地位。

可以說,胡适的一生還是充滿了各種色彩,創造了為數不少的傑作,現如今依舊是被人們朗讀。

然而,盡管胡适的身上閃耀着光芒,但是殊不知他的身後卻是凄涼的态勢,一女早夭,一子自絕,65歲獨孫流落在美,至今未婚,真的是凄凄慘慘戚戚。

世事無常,在形形色色的世界裡,在漫長的人生中,誰也不知道下一顆巧克力是什麼味道。不管是自己,還是他人,就像是聞名遐迩的胡适,也無法左右其後輩的生活和命運,即使是他的兒女,亦隻能任時光去安排。

其實誰也沒有料到,胡适後代的故事竟是那般的令人唏噓,感慨萬千,似乎命運的曙光從他們身邊繞行。最為中國傳統理念上的“善有善報,惡有惡報”以及“積善行德”,胡适為中國社會的進步是做出了不小的貢獻,推進新文化運動,任北京大學的校長,促進北大的一系列的教學改革。

在學術上,他也提出了“大膽地假設、小心地求證”的治學方法。按常理說,他積的德依然不少,可他的子女乃至孫子始終也沒有過好他們自己的一生。

二子一女的出世

胡适是在光緒十七年間出生的,從小就進了私塾,開始了牙牙學語,也開始了讀書生涯。進入中國新公學,留學美國,到康奈爾大學進修,再如哥倫比亞大學哲學系,研究哲學,這是胡适青年時期的人生軌迹。接下來是他大展宏圖的時候,憑借一篇《文學改良刍議》,在《新青年》上顯得光彩奪人,走進了大衆的視野。

1917年,胡适通過了哲學博士學位的最後考試,就選擇回國效力,成為了北京大學的一名教授。此時,他心裡還牽挂着一件事,早些年與名門望族家的江冬秀訂婚,回國的原因之一就是為了履行約定,兩人完成婚姻大事。

對于這樁婚姻,成了民國逸聞趣事中的一份子,畢竟當年隻是所謂的娃娃親,那是大人之間的協定,後輩如果不願意,也可以解除,另擇他方。

但是胡适就不顧衆人的勸阻,毅然決然地與江冬秀完婚。為什麼這麼做,其實是有依據的。一面是礙于傳統觀念上的因素,這是應該遵守的道德自律,而且他還是人們眼裡的進階知識分子。

另一面才是主要緣由,胡适留學在外,可家裡還有為老母親需要照顧,江冬秀就扮演起贍養其母的角色,多年來,一直盡心盡力服侍其母,這一份恩情是胡适十分感激的。是以,他堅持與江冬秀結婚,更大程度上是為了盡孝道,在婚後,也是疼愛着她,并且是百依百順。

在多年以後,江冬秀為胡适誕下了兩個兒子,一個女兒,一時融融洩洩,享受着天倫之樂。此時的胡适沉浸在一片幸福之中,在外名聲大漲,在内妻兒乖順,可以說,他的人生到此時已是沒有任何的缺憾。

兒女的不虞之事

果然幸福是有時限的,盡管是當人們十分珍惜的時候,也不會是以而長久。胡适對他的家庭十分滿意,活潑有趣的孩子是他最大的安慰,他與兒女們之間都産生了濃厚的感情。

胡适對他的女兒更是偏愛有加,從她出生起就是胡适的心頭肉,可是在第五個年頭,死神從胡适的手中搶走了他的女兒——發生夭折。在一段時間裡,胡适難以接受,他的生活被陰霾所籠罩,深感自責,認為是他的過錯。這件事已經在他心裡留下了疤痕,可所幸他還有可愛的兒子,這或許是支撐他精神的支柱。

在我們常人看來,有其父必有其子是大機率的事,不管是能力上,還是人生軌迹上。胡适毋庸置疑是特别優秀的,這是世界檢驗過的事實,也是不争的事實,但他的兒子在生下來時候,就顯得天賦平平。

比如他的大兒子,叫作胡祖望,名字的背後是有講究的,“祖望”兩字是有意悼念逝去的雙親,可見胡适對兒子是滿懷期待。

但是事與願違,胡祖望在成長的過程中,一是沒有父親胡适那樣的腹有詩書,文采斐然;二是沒有胡适的那般魄力和自信,沒有那種“士不可以不弘毅,任重而道遠”的擔當。從江冬秀的角度看,這或許是正常的趨勢,因為江冬秀不是我們認為的有着很高的文化修養,她也不過是一名普通的“村姑”。

于是在教育兒女的時候知識有限,胡适雖是優秀的人才,但他長期忙于公務,忙于學術,疏于教導其兒。雖然胡祖望後來成了一名工程師,但世人給予他的厚望卻是遠非如此,周圍的人對他的發展也是抱着惋惜之情。

胡适的二兒子名為胡思社,名字的緣故也是出自他在哥倫比亞大學裡的恩師——約翰·杜威之名,相比大兒子而言,次子胡思社的成長愈是讓人大跌眼鏡,他的任性妄為比他的大哥更勝一籌,自小就有一種厭學的情緒,還養成了叛逆,不受他人管教的性格,縱使是家人相勸,他也是油鹽不進,軟硬不吃,絲毫不會考慮家人的感受。

固然成年之後,也是我行我素,不思進取。不幸的是,在胡思社三十六歲的時候,他選擇了輕生,用一根繩子結束鮮活的生命,告别世界,告别胡适。無疑,這樣的不虞之事換誰也是一種極大的打擊,胡适的心靈上受到重創。

身患殘疾的孫子

在世人的眼界中,除了二子一女之外,胡适還有一個孫子,是他大兒子唯一的血脈,名叫胡複。既然是子女皆是沒能滿足自己的預期,那麼胡适就将希望寄托在了胡複的身上。

不過命運就是喜歡捉弄人,胡複生下來不久就患上了小兒麻痹症,這又是給胡适的一次精神上的捶打,胡适對他的獨孫再也不做很高的人生要求,因為對胡複來說都是一種苛求與折磨,他隻能扮演起一位仁慈的爺爺形象,讓胡複自由成長和發展。

不幸的事,在胡複七歲的時候,胡适就與世長辭,胡複也隻能告别疼愛他的爺爺。

後來的胡複去了美國生活,在美國的一個公司裡當起了項目負責人,不過他沒有從胡适那裡學來多少知識,更沒有從文。

至今胡複已經是65歲了,可他依舊是單身,沒有孩子,隻是随着他的母親流落在美,胡複對他的祖父抱有深厚的感情,隻是這份感情埋藏于心,不願談及。

小結:

胡适的後代皆是沒能“善終”,這或許是很多人都不曾想到的事。世事難料,不管是胡适的女兒,還是女兒,乃至是孫子,其命運的繩索似乎都在緊緊勒着他們,真是“無處話凄涼”。

胡适的身後,是世人眼中的凄涼,命運的喉嚨也不是誰都能扼住的。在我們看來,就需要好好地享受當下的時光,不管任何的風吹雨打,都在人生的道路上行走着,不去逃避,直面現實,珍惜眼前。