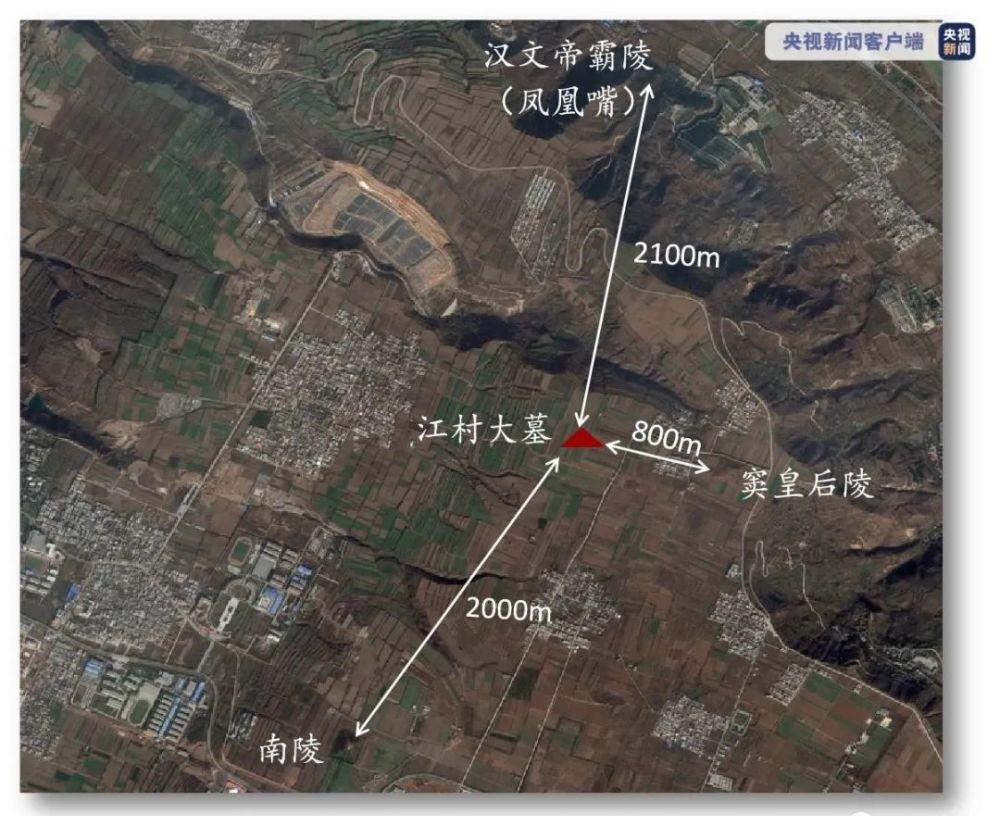

2021年最為重大的考古發現,漢文帝霸陵位置被确認。并非傳說了千百年的鳳凰嘴,而是在白鹿原的江村。

陳忠實所著小說《白鹿原》獲得茅盾文學獎,後來又被搬上銀幕,大家都很熟,這個白鹿原就是那個白鹿原。

《白鹿原》裡面說白嘉軒前面人生一直倒黴,後來找到塊風水寶地,給祖先遷了墳,這才興旺發達起來。

如今看來,《白鹿原》這個小說真不是說瞎話,白鹿原這真是正兒八經風水寶地啊,你想想看,漢文帝就葬在這裡,漢文帝後面出了誰?千古一帝漢武帝啊,中原王朝第一次徹底打趴北方的匈奴,确立了中國古代封建王朝各種制度基礎,這就是澤被子孫啊。這就說明漢文帝這個墓地真是風水寶地。

好了,咱們說回漢文帝,他到底是一個什麼樣的皇帝?

其實在中國曆史上,漢文帝存在感不太多,尤其和他好孫子漢文帝比起來。

你可能聽過“文景之治”,這基本上就是大部分曆史愛好者對漢文帝最大印象了。

這是因為漢文帝做皇帝這20幾年,他遵循了漢初呂後制定的“與民休息”政策,清靜無為,一個詞叫不折騰,和漢武帝這種折騰了半個世紀的皇帝相比,漢文帝自然就沒啥故事了。

但是漢文帝即位的過程,卻非常具有傳奇性。劉恒是漢太祖高皇帝劉邦第四子——曆史上有好幾個著名的皇四子,劉恒是第一個,明朝二代目朱棣也是皇四子,雍正也是四爺,巧了,這幾個皇四子即位故事都非常具有傳奇性。

漢文帝算是曆史上第一個藩王成功進京的案例。

劉恒8歲時就被封為代王,早早去太原做他的藩王,皇帝這個位置本來和他沒有任何關系。但機緣巧合之下,天上掉了餡餅,皇位居然就砸到了他頭上。

漢朝建立以後,劉邦其實沒做幾天安穩天子,一直忙着東奔西走,誅滅異姓王。然後再把自己的兒子封到各地,拱衛中央。

劉邦死後,表面是呂後兒子劉盈接班,其實是呂後當政,呂氏一族雞犬升天,等到呂後去世,又有諸呂之亂,以周勃和陳平為首的軍功集團平定諸呂,這個時候劉盈一系因為都和呂後一族牽扯太多,軍功集團都不能接受,最後選擇了邊鄙之地的代王劉恒,主要也是出于軍功集團覺得好控制的心理,是以這個餡餅才砸中了劉恒。

但這個诏書下來,劉恒一開始是拒絕的。

他說我也不是謙虛,我一個代地的藩王,怎麼就忽然被選中當了皇上?

你要是劉恒,面對這個天大的餡餅,你也怕。朝中的大佬豈是好對付的?他們都是劉邦時的大将,從死人堆裡打出來的,老謀深算,個個都是人精,如今他們剛剛誅滅諸呂,血染京城,此時讓你去當皇帝,誰知道有什麼陰謀?

這裡面隻有心腹宋昌說沒問題,他說天下歸心,朝中大佬再怎麼厲害,大家都認定了隻有劉氏可以當皇帝,如今高祖後代隻有劉恒最合适,大義和法統都在咱們這,不用擔心。

雖然如此,劉恒還是觀察再三,走一步看三步,小心翼翼去了長安。

而且劉恒即位以後,一方面極力安撫軍功集團這幫大佬,一方面小心翼翼培植自己勢力,最終熬死了那幫大佬,坐穩了皇位。

劉恒開了藩王進京即位的先例,而且做得非常成功。

但後世不同的人面對這種餡餅,卻有不同的故事。

在西漢王朝,除了劉恒,就還有倆類似的例子。就是霍光分别迎立的昌邑王和漢宣帝。

昌邑王被這個餡餅砸中以後,忘乎是以,27天後被廢,最後落得個海昏侯的下場;漢宣帝則是老老實實侍候霍光,熬死了這個大佬。

當然,曆史有相似之處,但絕不會簡單重複。再後來的藩王進京,就演繹了不同的故事。

南朝宋開國皇帝劉裕死的時候,太子劉義符也是年少,他托孤給3個顧命大臣。

結果1年不到,3個權臣就搞死了劉義符,迎立當時坐鎮荊州的劉義隆。

這又是一次類似劉恒進京的故事,劉義隆一開始也是猶豫不決,他的心腹王華也是力勸可行。劉義隆說“卿複欲為宋昌邪”,你這是想當漢文帝的宋昌啊。

這就說明了劉義隆至少熟讀了史書,這是個聰明人。

但是形勢不一樣,劉義隆走的路也和劉恒不一樣。當年劉恒入京隻帶了少數親信,劉義隆卻是把整個荊州班底武裝都帶去了南京。最終誅殺了權臣,坐穩了劉宋二代目。

是以曆史從來不會簡單重複,類似的場景卻有不同的情況,同樣是大位空懸之際,這個權臣是不是霍光?

然後是明朝的嘉靖皇帝,同樣是藩王進京,但這次嘉靖卻異常強勢,還搞出了“大禮議”事件争道統,權臣卻拿嘉靖毫無辦法。

當然明朝時候皇權又比一千多年前更加厲害,霍光那會還有一個相權可以某種程度制衡皇權,到明清時期皇帝的權力實在太恐怖了點。

好了,簡單舉幾個和漢文帝即位類似的例子。限于篇幅就不過多展開了。

總而言之,漢文帝作為第一個藩王進京成功的例子,給了後世很多參考,然而相同的劇本,又演繹出了不同的故事。

是以還是那句話,曆史不會簡單重複,但曆史确實又有所參考意義,通過漢文帝即位故事以及後世類似故事的對比,也許你能了解學曆史的價值所在。

我們熟讀了曆史,是不是在遇到類似的事情以後,會因為有了曆史經驗能夠處理得更好一點?

其實不一定。

時移勢易,情況不一樣了,環境不一樣了,絕不能照搬古人經驗。

但總好過你完全兩眼一抹黑。