對于江南三大名樓——湖北武漢的黃鶴樓、江西南昌的滕王閣、湖南嶽陽的嶽陽樓,大家再熟悉不過了。黃鶴樓和滕王閣建于唐朝,皆有一篇佳作為之揚名。嶽陽樓其實也建于唐朝,後北宋仁宗時期重修,因名臣範仲淹那篇不朽的《嶽陽樓記》而名揚海内外。都知道《嶽陽樓記》的作者是範仲淹,實際上,在《嶽陽樓記》與嶽陽樓的背後,有很多鮮為人知的故事。

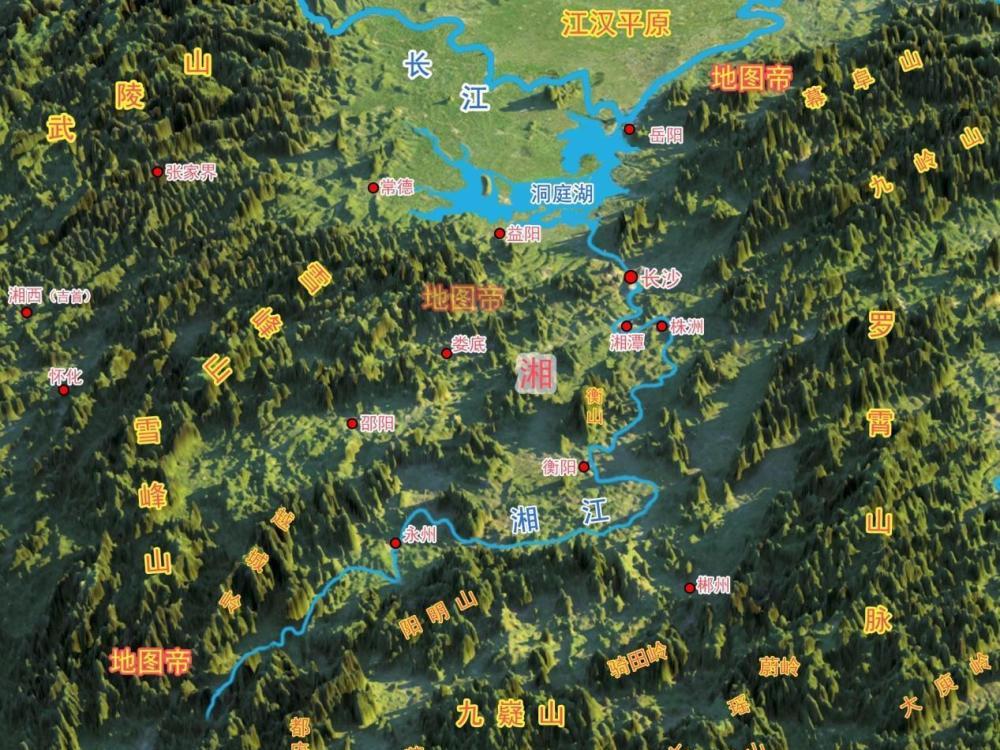

先來說嶽陽。嶽陽位于湖南省的東北部,西鄰洞庭湖,湘江(經洞庭湖)彙入長江。在古代,無論是從中原、四川、江東入湖南,嶽陽都是重要的門戶。嶽陽以東是幕阜山、九嶺山、羅霄山等,以西是武陵山、雪峰山等,這兩個方向的山脈,相對給四川入湖南、江東(含江西)入湖南制造了一定的障礙。而從四川順長江東下至嶽陽,再順湘江南下可至湖南各地。江東也是如此,從江東溯長江西上至嶽陽,再順湘江南下可至湖南各地。中原入湖南,順江經荊州至嶽陽,溯江從武漢至嶽陽,都可。

古人稱贊嶽陽的險要地勢,是帶江連山,南處兩廣,西開巴蜀、荊襄,北承中原,東承全楚。由于嶽陽在軍事上的戰略意義過于重大,曆代兵家都把嶽陽視為天下形勝之地,三國東吳大都督魯肅就屯兵于嶽陽,并建巴陵城,嶽陽故稱巴陵郡。東晉偏居江東,也把荊州的治所從防守相對困難的江陵(湖北省荊州市區)遷到嶽陽。北方王朝要攻占湖南,一般都會選擇先拿下湖南的門戶嶽陽。嶽陽一失,湖南難守。

接下來說範仲淹。宋仁宗慶曆元年(公元1041年)五月,範仲淹出任環慶路經略安撫招讨使兼慶州知州。慶州在哪?咱們看甘肅省地圖,甘肅省東南部有個“大尾巴”,慶陽就位于甘肅省東部與“大尾巴”的中間。

北宋時,活動于西北的黨項人建立了西夏王朝,給北宋造成了巨大的戰略威脅。慶陽北距夏宋邊界并不遠,東南距關中的長安,西南距巴蜀門戶漢中也不遠。這就決定了慶陽特殊的門戶位置,一旦慶陽有失,北宋的西線就有可能全線崩潰。在這種背景下,範仲淹來到了慶州,抗擊西夏。

講湖南的嶽陽樓,怎麼扯到了大西北的甘肅?有關系嗎?有直接的關系。範仲淹從軍防的角度考慮,在慶州的城北門修建了一座樓。因為慶州在南北朝時曾稱為朔州,範仲淹為這座樓取名為鎮朔樓(或稱籌邊樓或威武樓)。

後來,範仲淹調離慶州,而接替範仲淹出任環慶路經略安撫招讨使兼慶州知州的,是仁宗朝另一位名臣滕宗諒,時任泾州(甘肅省平涼市泾川縣)知州。《嶽陽樓記》開篇寫道:“慶曆四年春,滕子京谪守巴陵郡。”文中的滕子京,正是範仲淹的“同年(進士)”兼一生的知己滕宗諒,滕宗諒字子京。滕宗諒能來慶州,是因為範仲淹向朝廷的推薦。

作為新任慶州知州的滕宗諒,他當然會看到慶州城北的鎮朔樓。鎮朔樓在明武宗正德九年(公元1514年)重修過,新樓寬約二十多米,高約十七米,分三層,每層高約六米。可以猜想,北宋時鎮朔樓的規模,至少不會比明朝重修的鎮朔樓差太多。滕宗諒看到鎮朔樓時,受到了不小的視覺沖擊,大為贊歎。

慶曆三年(公元1043年),有人揭發滕宗諒在知泾州時貪墨,遭監察禦史梁堅等人彈劾。此事牽連非常廣,連名将種世衡和狄青都牽連其中。範仲淹知道這事後,極力向朝廷為滕宗諒辯護。範仲淹多方奔走,滕宗諒才沒有被送進監獄啃窩頭。之後滕宗諒被貶多地任職,後任嶽州知州。來到嶽陽後,滕宗諒被嶽陽襟山帶江的大氣所折服,就有了建樓的打算。重建嶽陽樓時,滕宗諒應該受到慶州鎮朔樓的很多啟發。

而此時,作為參知政事(副宰相)的範仲淹正在朝中參與轟轟烈烈的慶曆新政。因為得罪人太多,新政失敗。範仲淹不想留在朝中的是非之地,主動請求外調。範仲淹先是來到邠州(陝西省鹹陽市代管的彬州市)任知州,慶曆五年(公元1045年),範仲淹調任鄧州(河南省南陽市代管的鄧州市)。

範仲淹在知鄧州期間,收到了嶽州知州滕宗諒的一封信。信中大意是:嶽陽為天下形勝之地,不可無名樓以鎮之。豫章(江西南昌)有滕王閣,九江有庾樓,嶽陽舊有樓名曰嶽陽樓,建于唐玄宗開元四年(公元714年),為唐玄宗時名臣張說所建。幾百年下來,曆經風雨戰火,嶽陽樓已不能用。是以他要重修嶽陽樓,請範仲淹寫一篇《重修嶽陽樓記》。

範仲淹與滕宗諒是一生知己,老友有求,豈有不應之理。範仲淹調整好情緒,在鄧州官署裡寫下了這篇名垂千古的《嶽陽樓記》。你沒看錯,《嶽陽樓記》實際上是在河南鄧州寫的,範仲淹并沒有去嶽陽樓實地寫文章。沒有去過嶽陽樓,不知道嶽陽樓模樣如何,怎麼寫?無妨。範仲淹在慶州修建鎮朔樓,把嶽陽樓想象成鎮朔樓就行了。有了鎮朔樓作為樣闆樓,寫起來就比較容易了。

湖南嶽陽、甘肅慶陽,一西一南,看似“風馬牛不相及”,但因範仲淹、滕宗諒以及鎮朔樓、嶽陽樓、《嶽陽樓記》,兩座城市之間就有了某種特别的聯系。