【學界新著】

■伍 江(同濟大學原常務副校長,法國建築科學院院士,教授、博導)

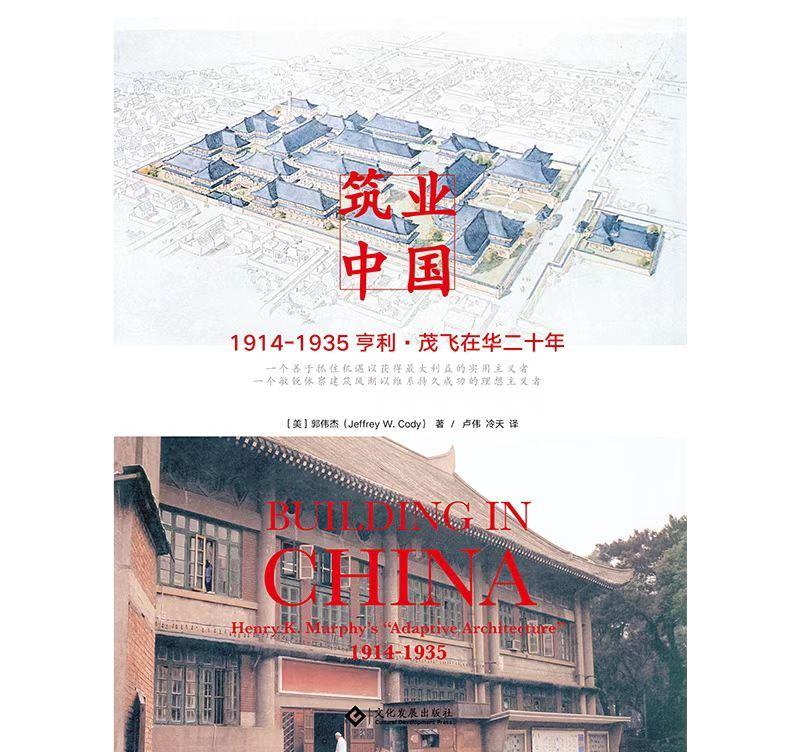

郭偉傑博士的《築業中國:1914—1935亨利·茂飛在華二十年》(以下簡稱《築業中國》)英文版出版20年之後,中文版正式出版了。作為一名建築史學者,我一直堅信,一部真正有價值的研究成果其價值一定是恒久的而不是一時的。這部著作就是一個極好的例子。即使現在剛見到中文版,仍顯其研究的前沿性和成果的持恒性。這部著作是作者在康奈爾大學的博士學位論文。我是這篇博士論文最早的讀者之一。論文完成後又經過差不多10年的不斷雕琢推敲,才于2001年正式出版,足以看到作者學術之嚴謹。英文版出版20年來,早已成為中國近代建築史研究的重要且不可替代的成果。郭偉傑博士也早已成為全球知名的中國近代建築史研究的重要學者。此次中文版的出版,使更多的中國讀者得以有機會直接閱讀,相信仍将對中國近代建築史學界甚至其他相關領域的中國學界,産生更為廣泛的影響。

正如作者在書中所說,茂飛對中國近代建築具有特殊的影響,但在建築史研究中受到的關注不夠。他的影響不僅表現在其一系列重要作品上,更表現在其對中國近代建築中傳統建築形式現代轉譯的推動上。毋庸回避,在前一個世紀相交之際,來自西方的建築師最先正視并嘗試回答中國建築如何面對現代化的強烈沖擊,實作傳統建築形式的适應性轉型這一曆史性問題。茂飛正是其中最為積極付諸實踐的西方建築師。他的建築設計思想直接影響了以呂彥直為代表的一大批中國第一代建築師。盡管中國建築界之後積極推動的傳統複興運動有着更為廣泛和複雜的背景和動因,但絕不能說與茂飛這樣的早期在華西方建築師的大量探索性實踐無關。對此,本書恰恰給出了極有說服力的旁證。中國近代建築史中的傳統複興是一個值得深入探究的課題,傳統與現代,在中國建築現代化的過程中始終互相纏繞,從來都不是簡單的兩元對立的關系——既非新舊對立,也非中西對立。本書為這一領域的研究開辟了一條寬闊的道路。

我和郭偉傑相識超過三分之一世紀。1987年夏,他來到同濟大學在羅小未教授指導下進行為期一年的博士論文研究工作,我作為羅先生的研究所學生則剛剛畢業留校任教一年,加上本來就在進行上海近代建築研究(一年後我正式再次入門成為羅先生的博士生),我倆自然就成了最為密切的同學和夥伴。實際上他長我10歲,我真正把他當成了學習中的前輩和生活中的兄長。我幫他練漢語,他幫我學英語(後來我才知他有着非常深厚的英語語言文學造詣)。由于研究領域的相近和相關,在羅先生的指導下,我和郭偉傑一起考察近代建築,參加全國性學術研讨,在南京、長沙、武漢都曾留下我們共同考察的足迹。在南京我們騎着自行車冒着暴風雪考察,在我父母南京的老宅中坐在爐火旁一起烘烤濕透了的棉鞋,其景其情至今仍曆曆在目。我也有意識地向他學習着他從美國帶來的研究方法和工作态度。我們相處一年,卻影響了我們一生。後來他去香港工作,成為香港中文大學建築學系的開創者之一。我1993年到1994年作為通路學者在香港大學訪學,再一次有機會常遇。那時中文大學剛舉辦建築系不久,他在同僚們和同學們中的口碑極好。他的同僚們也就全都成了我的好朋友。他極為尊重來自麻省理工學院(MIT)的系主任李燦輝先生,從不因為自己是美國人而高高在上(當時受殖民統治的香港還是洋人高人一等)。他當時真正做到了“以系為家”,除了教好自己的每一堂課外,他每晚都要去設計教室巡視一遍燈火和門窗, 最後一個離開。他幫助中文大學建立了建築系圖書館,還帶領我“炫耀”了一番他的工作成果。今天香港中文大學建築學系已是參天大樹, 想必師生們當不會忘記當年郭偉傑教授的貢獻。令我欽佩不已的是,他在教學工作的同時,仍時常斟酌他的論文,利用一切機會發現新材料, 訪談知情者。那時他早已博士畢業,學位論文也早以進入了美國國會圖書館。但他對我說,他還是希望能有機會正式出版,正式出版前隻要有機會獲得新的材料或有新的心得,他一定會及時修改到書中去。幾年後,當他終于簽下香港中文大學出版社的出版合同,他第一時間告訴了我,他的那種喜悅情不自禁。當時我早他幾年已經出版了自己的博士論文《上海百年建築史》,是以非常能夠了解他當時的心情。當我在第一時間收到他寄來的仍帶着油墨香的新書時,我大吃一驚,因為這與我10年前看到的博士論文相比已是宛若新著。這也鞭策了我決定在我的《上海百年建築史》出版10周年之際重新再版,以更新的姿态重新向讀者展示這多年前的舊著。

在《築業中國》中文版出版之際,我唠唠叨叨了上述文字,心中興奮溢于言表。不僅為書高興,也為作者,這位我一生的學長和朋友高興,更為更多的中國讀者有機會直接用母語閱讀這部學術著作而高興。感謝作者,感謝譯者,感謝出版社,感謝所有讓這書成真的人。(本文經授權摘編自《築業中國:1914—1935亨利·茂飛在華二十年》,篇幅略有删節,現标題系編者所加)

來源:中國青年報用戶端