《駱駝祥子》中阮明這個人物的去取一直是一個令人費解的話題。首先,他是作品中一個不可或缺的重要人物,左右了祥子很長一段的人生路向;同時,他好像又是個可有可無的人物,1955年人民文學版的《駱駝祥子》把這個人物完全剔除之後,小說情節竟仍然連貫。

關于這個多年來被熟視無睹的怪異現象,在我有限的閱讀視野裡,湖北省社科院的吳永平老師在論文《〈駱駝祥子〉:沒有完成的構思——文本細讀及文化社會學分析》(《江漢論壇》2003年第11期)裡給出過一個很有價值的解讀證據。他引進了1929年北平洋車夫暴亂的史實,認為洋車夫暴亂這個沒有來得及寫進《駱駝祥子》小說的關鍵情節的缺失“導緻作品的思想内涵産生歧義”。

衆所周知,老舍的小說創作秉承現實主義的文學傳統,特别在描寫北京底層市民的作品中,更是考究到時令、地理、民俗等等,事無巨細,如同線描畫一樣精細準确。既然如此,《駱駝祥子》這部寫1920年代後期北平車夫生活的作品,為什麼偏偏沒有寫1929年聲勢浩大的車夫暴動事件,這是非常可疑的。更何況老舍曾經在作品裡明确表示他是知道這次車夫暴動的:在《駱駝祥子》之前寫作的短篇小說《黑白李》便是完全以這次暴動為原型事件寫作的。前引吳永平論文亦提出這一困惑。相信熟悉《駱駝祥子》又知道1929年北平車夫暴動事件的讀者都會産生同樣的困惑。

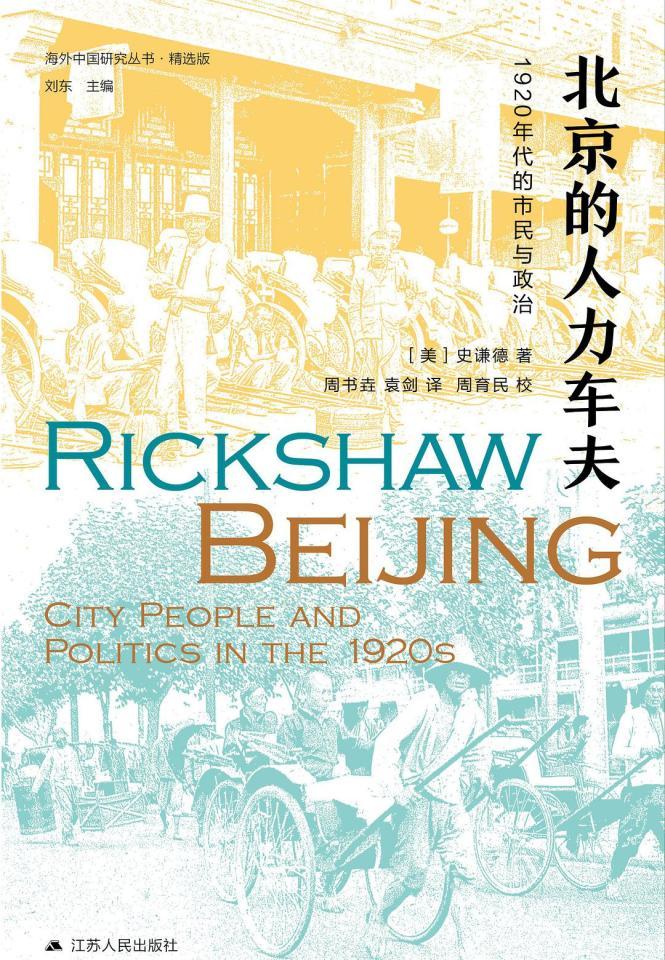

近日讀到終于引進出版的美國文史學家史謙德(David Strand)《北京的人力車夫——1920年代的市民與政治》(Rickshaw Beijing: City People and Politics in the 1920s,周書垚、袁劍譯,周育民校,江蘇人民出版社2021年10月第一版),在這個問題上茅塞頓開,試述如次。

《北京的人力車夫:1920年代的市民與政治》,【美】史謙德著,袁劍、周書垚、周育民譯,江蘇人民出版社2021年9月出版,392頁,88.00元

一

《北京的人力車夫——1920年代的市民與政治》(下略副标題)首版于1989年,據校譯者周育民《譯後記》,此書2014年就基本完成翻譯工作,拖到現在才正式出中文版,也是出于各種無奈;在兩位譯者的譯文中作取舍和整合,必然也會增加一定的譯文的損耗。然而,不管怎麼說,這書現在終于出版了,我們也終于可以理順祥子、王五、阮明、白李一幹人等和1929年北平車夫暴動的關系,還是令人欣喜的收獲。

這是一本期待已久的中國現代史相關的細節展示著作。因“車夫”群體是進入中國現代文學的最早的市民人群之一,這也是一本期待已久的中國現代文學相關的曆史參照讀物。作為一本史學專著,展卷之前直覺這本書可能會羅列各種資料、書證而比較枯燥;掩卷之後,最強烈的印象卻是本書因纖毫畢現的細節展示使得近一百年前的北京(/北平)生活曆曆如見,尤其是對1929年車夫暴動事件的鋪叙,不疾不徐,娓娓道來,又高潮疊起,煞是好看。

關于本該作為《駱駝祥子》《黑白李》等老舍重要作品的重要解讀線索納入視野的1929年北平車夫暴動,老舍研究領域長久以來卻知之甚少。關于這一點,吳永平說:

樊駿《論〈駱駝祥子〉的現實主義》一文中對作品反映的年代的把握是準确的,但他沒有将洋車夫“暴動”的曆史事件納入視野;而孫永志《〈駱駝祥子〉反映的年代新證》認為作品反映的年代應為1928年春至1931年秋,則完全把洋車夫“暴亂”當成了小說的虛構。

(吳永平:《〈駱駝祥子〉:沒有完成的構思——文本細讀及文化社會學分析》,《江漢論壇》2003年第11期;樊駿:《論〈駱駝祥子〉的現實主義》,《文學評論》1979年第1期;孫永志:《〈駱駝祥子〉反映的年代新證》,《文學評論》1980年第5期)

悉尼·甘博拍攝的北京的人力車夫

二

那麼,1929年北平車夫暴動又是怎麼一回事呢?《北京的人力車夫》設專章詳述了這個事件的來龍去脈(見本書第十一章《機器搗毀者:1929年10月22日電車風潮》)。暴動的原因正如小說《黑白李》中車夫王五的簡單認知:“你知道,電車道快修完了?電車一開,我們拉車的全玩完!”史謙德把最終爆發于1929年10月22日的暴動概括為“數萬名人力車夫有預謀地對電車系統展開進攻,變成了機器搗毀者”。(277頁)

這場暴動經曆了曠日持久的醞釀,集體反對機器的種子在同年春天就已種下,經過僞總工會的推波助瀾,其間又觸發了來自農民、僧人、工程隊勞工等團體與電車勞工的數次沖突,終于在和電車勞工積怨最深、隐患最大的車夫群體中達成終極的對峙和最大的破壞力。車夫暴動的結果是搗毀了電車公司九十輛電車中的六十輛,暴動方的首領張寅卿逃走,但是他的表弟陳子修和其他三名工會上司者在天橋刑場被槍決。(314-316頁)

從上述史實我們已經不難看到《黑白李》中白李逃走、黑李就戮的故事原型了。史謙德也水到渠成地類比道:

……這位激進分子弟弟,他老于世故,與貧苦勞工走得近,外表狡黠冷峻,還有騙過行刑者的本事,這與張寅卿的為人極其相似。(321頁)

由是,我們有理由認為,雖然老舍把兩個暴動首領一死一逃的故事最終演化為《雙城記》式的李代桃僵的悲情故事,我們還是能從《黑白李》的情節走向和人物關系看出它和1929年北平車夫暴動的強烈互文性。我們也知道《黑白李》雖然寫于1933年,卻脫胎于毀于1932年1月淞滬戰争炮火的《大明湖》。是以真相隻有一個:老舍早早地就了解了1929年車夫暴動的基本事實,并且試圖把這個事件寫入小說,這才有了後來的《黑白李》的黑李之死和《駱駝祥子》的阮明之死。

三

以上事件又讓我們把目光聚焦于一個對中國現代文學研究還相當陌生的名字:張寅卿。

張寅卿是成立于1928年7月的北平市總工會的負責人。1928年12 月,北平市黨部撤換黨部委員,張寅卿被貶到皮褲胡同平民習藝工廠當廠長,實際上卻仍控制着相當部分的工會(杜麗紅:《南京國民政府初期北平工潮與國民黨的蛻變》,《近代史研究》2016年第5期)。如前文所述,1929年北平人力車夫暴動就是張寅卿一手策劃、由他的表弟陳子修負責組織的。

當張寅卿何許人也這個問題浮出水面之時,我們離準确解讀老舍的《黑白李》和《駱駝祥子》這兩個以1920年代洋車夫為主要寫作人物和故事的小說的目标就又近了一小步。

老舍曾經說過,他寫《大明湖》的時候,寫了“許多××與……”的内容(《我怎樣寫〈大明湖〉》),我們通常認為這“××與……”是指在白色恐怖時代犯禁的語句(再重申下這些内容都毀于“一·二八”戰火了,老舍後來拿這一部分内容敷衍成了《黑白李》);再結合《黑白李》和《駱駝祥子》的同構關系,我們又想當然地認為這些内容在《駱駝祥子》裡成為阮明“參加了組織洋車夫的工作”(《駱駝祥子》第二十四段)的時候進一步發酵,構成了1955年再版時候必須删除的内容。

現在我們終于把白李/阮明的原型還原到張寅卿這個人,這時,發現這裡原來隐藏着一個巨大的錯位。因為張寅卿發動車夫暴動的時候,正值“四一二”反革命政變之後,是我黨革命的最低潮,無論是總工會本身還是車夫暴動,包括車夫暴動之前的種種遊行,根本就是當權的國民黨發動的,是國民黨派系内鬥過程中發生的一系列事件。(莊珊曼2007年4月碩士學位論文《1929年北平人力車夫風潮研究》頁15:“正如張蔭梧在1929年10月24日招待新聞界時所說‘動機為黨内新舊兩派的傾軋,而結果遂成為人力車夫搗毀電車’。”《北京的人力車夫》頁315-316:“親南京黨部認為,張寅卿及其黨羽陰謀策劃了這起暴動。”)此時此刻,裹在“革命”歧義下的白李/阮明的真實面目是否清晰一些了呢?

但是這裡還有一個問題,順便也必須指出來,就是無論是1940-1950年代來自左翼的對老舍寫阮明的批評,還是老舍自己接受了這個批評之後,在1955年人民文學版的《駱駝祥子》裡對阮明的大刀闊斧的删除,都是指向同一種誤讀的。至于老舍自己最初是怎麼認為的,他究竟是否知道阮明的原型張寅卿本來是一個市井無賴,他沒有說;因為小說本身當然允許以作者的視角對原型事件重新整合,我們就更無從妄加揣測了。