林语堂曾说:“李叔同是我们这个时代最有才华的天才之一。”的确,这位神童虽然一生致力于艺术教育、书法、佛学,无意文学(早期诗歌创作除外),但他与现代文学大作家鲁迅先生有间接的接触,在中国文学史上留下了一段佳话。

弘一大师书法作品

据《鲁迅日记》记载,1931年3月1日,我从内山收到弘毅大师的一封信。日记中,奈山君是鲁迅定居上海时的日本朋友。

内山万藻(1885-1959),中文名吴绮珊,内山书店老板,日本冈山人。1913年,他去上海卖眼药。1916年与美智子结婚后,他与妻子美智子·内山一起去了上海。1917年,内山书店以美智子的名义开业。鲁迅在上海定居,直到1936年去世。他去了内山书店500多次,买了一千多本书。鲁迅的很多日本朋友都是通过内山认识的。自1932年起,内山书店成为鲁迅作品版画的代理经销商和编辑,先后三次帮助鲁迅举办木刻展览和木刻工作坊。鲁迅最后的遗书是写给内山的。

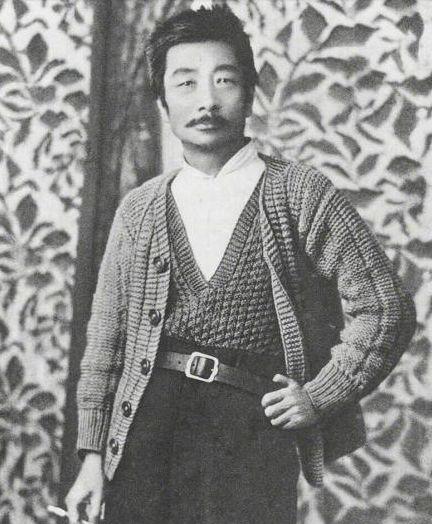

日记中,弘毅大师是李叔同(1880-1942),本名温韬,绰号西双,浙江平湖人。1917年,他在杭州虎豹定慧寺出家,名叫弘毅。弘一法师是一位著名的艺术家,在戏剧、绘画、音乐、诗歌和石头方面都有成就。书法成就最高的也是影响力最大的。

鲁迅在内山家中看到弘毅大师的书法作品:“万物各有其道,如梦与泡泡,露与电,所以要行。”(说金刚经)我很喜欢,就让内山给弘毅大师墨宝造。因为内山正芳在中日佛教交流方面做出了很大的努力,弘毅大师曾经通过夏丏尊向内山正芳赠送了四幅自己的书法作品。内山见鲁迅喜欢,就把其中一本写完送给了鲁迅。上面写着“戒智”。“丁洁回”是一种佛教语言。指“三不漏法”,即防非恶,忧静缘,破疑证真。历史上有很多关于“戒智”的解释。宋代,苏东坡的《赠黔州术士谢》写道:“人死后,传戒智,生时留在斗牛筐中。”历史学家范文澜在《唐代佛教》一书中说:“佛教修行有三种方法,即禁欲和智慧。不捉贼(烦恼),必然是贼,智慧如杀贼。所以学佛首先要持戒。”弘法师的书法,鲁迅先生一直珍藏着。现在在北京鲁迅博物馆。看到“戒智”二字后,鲁迅评论道:“简单而完整,浑而自然。我很幸运得到了施立的书法。”鲁迅主动求见墨宝,称他为“施立”,既表现了鲁迅对弘毅书法艺术的钦佩和欣赏,也表现了鲁迅对弘毅大师人品的赞扬和肯定。这样的举动在鲁迅的一生中是极其罕见的。这也是《鲁迅日记》中唯一使用“乞助”一词的地方,显示了弘一法师在鲁迅心目中的地位,因为当时很少有所谓的“君子”或社会“名人”能进入鲁迅的“眼睛”。鲁迅比弘一法师小一岁。虽然两人在生活中有着天壤之别,但“入世”与“出世”的选择几乎都是极端的,但在崇高的境界、精神的执着、生活的严肃性上却有着相似之处。

弘一大师的书法可以说是样样精通,是其艺术活动中最为突出、影响最大、成就最高的。对他自己来说,也是最勤奋、工作时间最长的一个。我们在欣赏他的书法时,要注意一个问题,那就是他早期和晚期的作品,或者出家前后的作品,都有明显的风格差异。弘法师早年书法作品,生于渭北,棱角分明,英姿飒爽。出家之后,他的书法风格发了脾气,笔锋变得轻快,气息沉静,充满了深沉的沉思。出家之后,所有的艺术都被异化了,除了书法,出家之后的书法也是长期临摹佛经。弘一法师从尹光大师那里得到了临摹佛经的灵感。有一天,读完弘一法师的书,尹光大师说:“写经书,要像文人的写策一样简单,体要循规蹈矩。如果座位下的字母在物理上无法使用。”这段话深深打动了弘毅大师,从此他的书写变得更加细致,这大概就是他的书法被后人誉为“佛书”的原因吧。鲁迅在北京生活时,于1914年开始学习佛教,并购买了大量的佛经和佛教艺术书籍,临摹佛经成为他那段时间最重要的任务之一,可见两者都有佛教的亲和力。而且鲁迅临摹佛经一丝不苟,这与弘毅大师临摹佛经的态度是一致的。

出家之后,弘法师的作品有交换碑文和碑文的意思,他想放回去。近代思想家、书法家马一浮曾赞其书法:“拙书者至晋唐,无返六朝之习。”郭沫若曾说鲁迅的书法:“他留下的书法有自己的风格。将篆字熔于炉中,让心与腕相遇,简单无挛缩,洒脱守法。远超宋唐,直入魏晋。”一个是佛学大师,一个是文学大师,他们的书法作品都赋予了他们人格魅力。

此外,鲁迅和弘毅大师都在浙江二级师范任教,教学时间没有重叠。鲁迅在浙江二级师范学校任教时间为1909年9月至1910年7月,共两个学期。弘一法师于1913年受聘于浙江二级师范学校,任音乐、美术教师。虽然洪毅在鲁迅离开这所学校三年后才任教,并没有成为真正意义上的同事,但浙江二级师范学校曾经是很多艺术家的家,如徐寿尚、夏丏尊、刘大白、朱自清、俞平伯、叶圣陶、冯雪峰、潘默华、曹聚仁、丰子恺等。这个地方可以看作是他们践行社会理想,培养人生信念的重要平台。从这个角度来说,鲁迅和弘毅大师也是有缘的。

总之,鲁迅和弘毅大师虽然素未谋面,交流也不多,但却是中国现代文学和书法史上的两座高峰。