林語堂曾說:“李叔同是我們這個時代最有才華的天才之一。”的确,這位神童雖然一生緻力于藝術教育、書法、佛學,無意文學(早期詩歌創作除外),但他與現代文學大作家魯迅先生有間接的接觸,在中國文學史上留下了一段佳話。

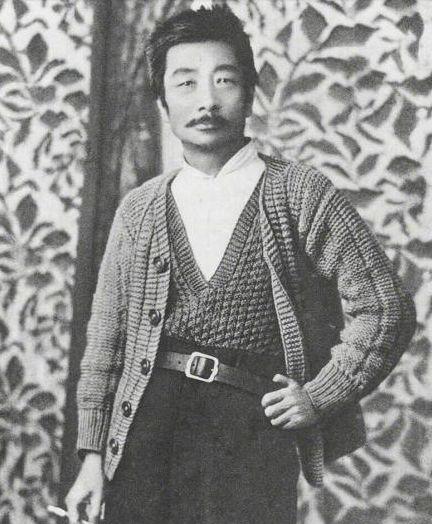

弘一大師書法作品

據《魯迅日記》記載,1931年3月1日,我從内山收到弘毅大師的一封信。日記中,奈山君是魯迅定居上海時的日本朋友。

内山萬藻(1885-1959),中文名吳绮珊,内山書店老闆,日本岡山人。1913年,他去上海賣眼藥。1916年與美智子結婚後,他與妻子美智子·内山一起去了上海。1917年,内山書店以美智子的名義開業。魯迅在上海定居,直到1936年去世。他去了内山書店500多次,買了一千多本書。魯迅的很多日本朋友都是通過内山認識的。自1932年起,内山書店成為魯迅作品版畫的代理經銷商和編輯,先後三次幫助魯迅舉辦木刻展覽和木刻工作坊。魯迅最後的遺書是寫給内山的。

日記中,弘毅大師是李叔同(1880-1942),本名溫韬,綽号西雙,浙江平湖人。1917年,他在杭州虎豹定慧寺出家,名叫弘毅。弘一法師是一位著名的藝術家,在戲劇、繪畫、音樂、詩歌和石頭方面都有成就。書法成就最高的也是影響力最大的。

魯迅在内山家中看到弘毅大師的書法作品:“萬物各有其道,如夢與泡泡,露與電,是以要行。”(說金剛經)我很喜歡,就讓内山給弘毅大師墨寶造。因為内山正芳在中日佛教交流方面做出了很大的努力,弘毅大師曾經通過夏丏尊向内山正芳贈送了四幅自己的書法作品。内山見魯迅喜歡,就把其中一本寫完送給了魯迅。上面寫着“戒智”。“丁潔回”是一種佛教語言。指“三不漏法”,即防非惡,憂靜緣,破疑證真。曆史上有很多關于“戒智”的解釋。宋代,蘇東坡的《贈黔州術士謝》寫道:“人死後,傳戒智,生時留在鬥牛筐中。”曆史學家範文瀾在《唐代佛教》一書中說:“佛教修行有三種方法,即禁欲和智慧。不捉賊(煩惱),必然是賊,智慧如殺賊。是以學佛首先要持戒。”弘法師的書法,魯迅先生一直珍藏着。現在在北京魯迅博物館。看到“戒智”二字後,魯迅評論道:“簡單而完整,渾而自然。我很幸運得到了施立的書法。”魯迅主動求見墨寶,稱他為“施立”,既表現了魯迅對弘毅書法藝術的欽佩和欣賞,也表現了魯迅對弘毅大師人品的贊揚和肯定。這樣的舉動在魯迅的一生中是極其罕見的。這也是《魯迅日記》中唯一使用“乞助”一詞的地方,顯示了弘一法師在魯迅心目中的地位,因為當時很少有所謂的“君子”或社會“名人”能進入魯迅的“眼睛”。魯迅比弘一法師小一歲。雖然兩人在生活中有着天壤之别,但“入世”與“出世”的選擇幾乎都是極端的,但在崇高的境界、精神的執着、生活的嚴肅性上卻有着相似之處。

弘一大師的書法可以說是樣樣精通,是其藝術活動中最為突出、影響最大、成就最高的。對他自己來說,也是最勤奮、工作時間最長的一個。我們在欣賞他的書法時,要注意一個問題,那就是他早期和晚期的作品,或者出家前後的作品,都有明顯的風格差異。弘法師早年書法作品,生于渭北,棱角分明,英姿飒爽。出家之後,他的書法風格發了脾氣,筆鋒變得輕快,氣息沉靜,充滿了深沉的沉思。出家之後,所有的藝術都被異化了,除了書法,出家之後的書法也是長期臨摹佛經。弘一法師從尹光大師那裡得到了臨摹佛經的靈感。有一天,讀完弘一法師的書,尹光大師說:“寫經書,要像文人的寫策一樣簡單,體要循規蹈矩。如果座位下的字母在實體上無法使用。”這段話深深打動了弘毅大師,從此他的書寫變得更加細緻,這大概就是他的書法被後人譽為“佛書”的原因吧。魯迅在北京生活時,于1914年開始學習佛教,并購買了大量的佛經和佛教藝術書籍,臨摹佛經成為他那段時間最重要的任務之一,可見兩者都有佛教的親和力。而且魯迅臨摹佛經一絲不苟,這與弘毅大師臨摹佛經的态度是一緻的。

出家之後,弘法師的作品有交換碑文和碑文的意思,他想放回去。近代思想家、書法家馬一浮曾贊其書法:“拙書者至晉唐,無返六朝之習。”郭沫若曾說魯迅的書法:“他留下的書法有自己的風格。将篆字熔于爐中,讓心與腕相遇,簡單無攣縮,灑脫守法。遠超宋唐,直入魏晉。”一個是佛學大師,一個是文學大師,他們的書法作品都賦予了他們人格魅力。

此外,魯迅和弘毅大師都在浙江二級師範任教,教學時間沒有重疊。魯迅在浙江二級師範學校任教時間為1909年9月至1910年7月,共兩個學期。弘一法師于1913年受聘于浙江二級師範學校,任音樂、美術教師。雖然洪毅在魯迅離開這所學校三年後才任教,并沒有成為真正意義上的同僚,但浙江二級師範學校曾經是很多藝術家的家,如徐壽尚、夏丏尊、劉大白、朱自清、俞平伯、葉聖陶、馮雪峰、潘默華、曹聚仁、豐子恺等。這個地方可以看作是他們踐行社會理想,培養人生信念的重要平台。從這個角度來說,魯迅和弘毅大師也是有緣的。

總之,魯迅和弘毅大師雖然素未謀面,交流也不多,但卻是中國現代文學和書法史上的兩座高峰。