今年以来,从郑州的大雨到欧洲的高温,极端天气频发。人类经历了工业革命、电子信息革命,到今天的新技术革命,取得了进步,却付出了高昂的代价,牺牲了环境,气候变化不仅是一个全球性问题,也是一个历史问题。阎先生梳理研究了过去5000年来中国气候变化的基本规律,将中国气候变化划分为考古时期、天气时期、方芝时期和仪器测量时期。据龚先生说,在仰光阴时期,中国的气温相对温和。自西部周以来,气候变化变得更加频繁。在西周时期,中国的温度从温暖到寒冷。从春秋到秦汉时期,气温逐渐变温和。在魏晋南北朝,它又回到了低温和寒冷的时期。唐朝与气候的温暖并行,在宋朝,温度再次保持低位。到了明清两代,也就是恭先生所谓的方志时期,气候被分组安排,变化趋于平稳。总的来说,气候变化和历史演替已成为一种相互核查的方法。气候变化和规律周期已成为理解5000年历史兴衰的重要维度。

此外,他发现任何最冷的时期似乎都始于东亚太平洋沿岸,冷波动向西蔓延到欧洲和非洲的大西洋沿岸,以及从北向南的趋势。气候波动是世界性的,虽然不同地区最冷和最热的年份发生在不同的时代,但它们是相互呼应的。例如,中国5000年的气温上升和下降与挪威的雪线大致一致,但存在差异。格陵兰岛距离中国2万多公里,同样古老的气候变化足以表明这种变化是全球性的。

老党一庄的茧(源网)

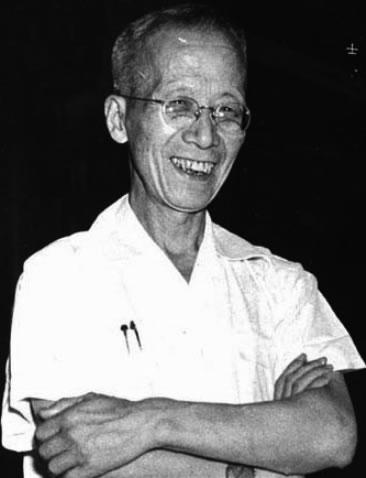

于克军(1890.3.7-1974.2.7),浙江省绍兴县东莞镇(今浙江省绍兴市上虞区)人。中国科学院院士,中国共产党党员,中国现代气象学家、地理学家和教育家。中国近代地理与气象学的奠基人。

源网络

近5000年中国气候变化的初步研究

|考古学杂志,1972年第1期

世界气候在历史时期发生了变化。丰富的中国历史文献为研究中国古代气候创造了非常有利的条件。根据历史和考古发掘资料,作者证明,近五千年来,我国的前两千年,即从仰光文化时代到河南省安阳阴市场时代,年平均气温比现在高出约2摄氏度。此后,年平均气温为213摄氏度,寒冷时期发生在公元前1000年(阴初的最后一周),公元400年(第六代),公元1200年(南宋)和公元1700年(明末和清初)。汉唐时期是较温暖的时期。这种气候变化是全球性的。当天气降温时,它从太平洋西海岸开始,逐渐从日本和中国东部向西移动到西欧。当温度上升时,它从西向东移动。充分了解历史气候变化并掌握其规律,"古为当下",对气候的长期预测是有益的。

沈寿(1030-1094)和刘宪庭(1648-1695)等中国古代哲学家和作家长期以来一直怀疑中国历史时期的气候,但他们无法拿出许多实质性的事实来支持它,因此没有人对此给予太多关注。直到20世纪20年代,五四运动、反帝反封建运动之后,中国开始产生革命精神的一部分,先进分子引进了马克思列宁主义,建立了中国共产党,领导中国人民在这种新形势下开展了新的革命斗争,现代科学也得到了推动和扩大, 如科学方法在考古发掘中的应用,以及根据发掘资料对古代历史、地理、气象学等研究,银珠甲骨文首先引起了一些学者的注意。据推断,三千年前,黄河流域和今天的长江流域一样温暖潮湿。但在国民党的反动统治下,毕竟成就是有限的,还是因为缺乏物质而做出了错误的判断,比如,近三千年来,中国的气候发生了许多变化,但比人类历史和社会的变化慢得多,有些人对此不了解, 仅仅根据零星的材料来夸大气候变化的幅度和重要性,作者还根据降雨量的变化来研究中国的气候变化是不对的,因为降雨变化往往受地理影响,所以很难得到正确的结果。

历史温度变化(源网络)

仅在中国共产党的领导下,1949年中华人民共和国成立后,建立了许多工厂,人民公社和研究机构,为科学研究创造了广阔的领域。更重要的是,我们有了马来主义和毛泽东思想的理论指导,揭开了西方资产阶级科学家权威思想的枷锁,我国的科学事业得到了蓬勃发展。

毛主席教导我们:"在生产斗争和科学实验的背景下,人类总是在进化,自然总是在进化,永远不会停留在一个层次上,使人类始终要总结自己的经验,发现、发明、创造和前进。停止争论,悲观的论点,无所作为和自满都是错误的。因此,这是错误的,因为这些论点与人类社会发展约一百万年的历史事实不一致,也不符合我们迄今为止所知道的自然历史事实,如天体历史、地球历史、生物史和其他自然科学史。"

1958年10月,毛泽东主席与于克军(左)、郭沫若(左)、胡乔木(右)一起出席中国科学院科技成果展。

在二十世纪初,奥地利教授J. Hann认为,在人类历史时期,世界气候没有变化的理想主义断言已被我们的国家历史所拒绝,从下面的讨论中可以看出。

在世界上,古气候学学科似乎吸引了地球物理学家的注意,直到20世纪60年代。在20世纪60年代,有三次关于古气候学的世界会议。在这些会议上发表的大多数文章都是关于地质时代的气候,只有少数讨论了历史时代的气候,这无疑是因为西方和东方国家在历史时期缺乏对天文、气象和地球物理现象的可靠记录。

在这方面,只有我国的材料最丰富。在我国的许多古代文献中,都有台风、洪水、干旱、冰冻等一系列自然灾害的记录,以及太阳黑子、极光和彗星等异常现象。1955年,《天文学杂志》发表了一篇题为"古代新星新表"的文章,其中包括18世纪的90颗新星。这篇文章发表后,全世界的天文学家都非常重视它。1956年,中国科学院出版了两卷《中国地震数据计时码表》,包括公元前12世纪至1955年间发生的1,180次大地震。除了为中国的社会主义建设提供不可或缺的参考资料外,中外地震学家也欢迎这两卷。

在中国的历史文献中,有丰富的过去气象和物理记录,除了过去的官方史书外,还有许多地区的地理历史,以及个人日记和旅行报告都记录在案,遗憾的是,这篇论文非常分散,只能手头进行初步分析的材料,希望能写出近5000年气候变化主要趋势的简单概述。

根据手头材料的性质,近五千年的时间可以分为四个时期:

考古时期,大约公元前3000年至1100年,当时没有书面记录(除了神谕上的铭文)。

第二,天气时期,公元前1100.C到公元1400年,当时有书面的天气记录,但没有详细的区域报告。

第三,方志时期,从公元1400年到公元1900年.M年,在中国大部分地区,都有地方文字和时间对方志的修改。

仪器观测期间,我国自1900年以来就有仪器观测气象记录,但仅限于东部沿海地区。

气候变化极其复杂,必须选作指标,如降雨作为气候的重要因素,但不适合衡量气候变化。原因是在东亚季风地区,降雨变化往往极端,非干旱就是涝水,这时两地附近的降雨量可以有很大的不同,相反,温度变化很小,虽然相差一摄氏度,也可以精确测量,在冬季和春节都能影响农作物的生长。而北方西伯利亚的冬季气温受到高压的控制,使我国东部沿海地区的气温起伏相对均匀,因此本文将冬季气温上升和下降作为我国气候变化的唯一指标。

中国5000年历史温度变化图

< h1级"pgc-h-right-arrow"数据跟踪"340">考古时期(前3000年 - 前1100年)。</h1>

解放二十多年后,中国的考古学家在我国各地进行了广泛的发掘。西安附近的塞米波村是最著名的景点之一。根据1963年发表的一份报告,从1954年秋到1957年夏天,中国科学院考古研究所在该遗址进行了五个季节的发掘,挖掘面积约1万平方米,发现了40多个住宅遗址,200多个储藏室,250个左右的墓葬, 和近10,000件文物。根据研究,农业显然在半坡人民的生活中发挥着重要作用。种植的作物中有小米,可能还有一些蔬菜,虽然也有猪和狗,但狩猎和捕鱼仍然很重要。动物骨骼的残骸表明,在捕获的野兽中,蛞蝓(又名河蛞蝓,Hydropotes inermis)和竹鼠(Rhizomys sinensis)......该书认为,该遗址属于仰光文化(以5600至6080年前的同位素测量),并假设由于水獭和竹鼠是亚热带动物,它们在西安不再存在,推断气候一定比现在更温暖,更潮湿。

在河南省黄河以北的安阳,还有另一个著名的古遗址——阴市场。它是阴朝(约公元前1400年,公元前1100年)的首都。有丰富的亚化石。杨忠健和P. Teilhar de Chardin的研究结果发表在北京地质调查局之前的一份报告中。除了在半坡地发现大量的水和竹鼠外,还有Tapirus indicus Cnvier,水牛和野猪。这使得德尼西安,一个自称是历史时代气候变化的保守派作者,承认了一些轻微的气候变化。因为许多动物现在只在热带和亚热带地区被发现。

然而,气候变化的更直接证据来自阴朝的神谕,其中有很多寻雨铭文。胡厚璇在二十多年前研究过这些神谕,发现在阴朝,中国人使用农历,但知道要增加一个闰月(称为十三个月)来保持正确的季节;在阴的市场上发现了超过10万块骨头,其中数千块与雨或雪有关。在可以确定年代测定的骨头中,137个用于雨雪,14个用于记录的降雨量。这些记录分散在一年中,但最常见的是在一年中的前五个月,当时雨雪非常需要。在此期间,降雪很少见。当时,安阳人种水稻,在第二或第三个月,即三月的阳历开始种植;该报还指出,在武定时期(公元前1324年?1365?神谕上的铭文说,当狩猎时会得到一头大象。它表明,在银屿发现的亚化石大象一定是土生土长的,而不是德国 - 日本晋人所倡导的,并且被认为是从南方进口的。河南省原名瑜州,"瑜"字是人领头大象的标志。这是有其意义的。

一个地方的气候变化必然会影响植物和动物物种,但植物结构脆弱,因此更难保存;对于半坡地层已经进行了孢子花粉分析,因为花粉和孢子不多,所以对于当时的温度和寒冷情况,不能有积极的结果,只能推断当时和现在没有太大的区别,气候是半干燥的。1930年,龙山文化遗址在山东省荔城县(北纬35度和东经119度25度)的两个城镇被挖掘出来。在一个灰色的坑里发现了一块烧焦的竹节,一些陶器形状的外观也像竹节(龙山灰坑发现了一个烧焦的竹节,据当时现场参加发掘的尤达同志转达。龙山文化中出土的一些陶器形状像竹节,这是夏伟同志的面孔。)。这表明,在新石器时代晚期,竹子分布在黄河流域至东海岸。

从上述事实来看,我们可以假设,自五千年前仰光文化以来,竹子分布的北部界限一直从113度向南回到纬度。如果检查黄河下游和长江下游的月平均气温和年平均气温,可以看到正常月份的平均气温降低了315°C,年平均气温降低了约2°C。有历史学家认为,黄河流域当时接近热带气候,虽然不是必然,但在安阳这样的地方,月平均气温降低315摄氏度,必然使冬季的冰雪总量大不相同,使人们容易察觉。那些认为冰川期后气候保持不变的人是违反辩证法的;与大约12万年前的最近冰川时期相比,现代气温每年高达七八摄氏度,历史时期的年平均气温变化高达两三度。气候曾经在变化,现在正在变化,将来也会改变。在过去的五千年中,可以说仰光和阴屿时代是中国温和的气候,当时西安和安阳地区拥有丰富的亚热带动植物物种。但气候变化的细节尚未得到更多发现的证实。

< h1级"pgc-h-right-arrow"数据跟踪"338">时期(公元前1100年 - 公元前1400年)。</h1>

以前有观测仪器,人们想知道一年中的寒冷到夏天,在人眼上看到霜雪,河水开阔,树叶发芽,开花结果,候鸟在春秋来来往往,等等,这就是天气。由于农业的需要,我们的劳动人民早在本周初,也就是公元前十一世纪,就率先提出了这一观察。如《夏小征》和《记录月令》都包含了前者的观测结果。凭借三千年的经验,材料非常丰富,是世界上任何国家都无法企及的。

周朝(公元前1066-249年.C年)的建立位于西安附近的西奥北京,并来到了等待时期。当时,官方文件首先是青铜,后来是竹子。中国的许多以意象表达的方块字符都是在那个时候形成的。从这些形成的文字中,你可以想象竹子在人们的日常生活中是如何发挥了重要作用的。诸如衣服、帽子、器皿、书籍、家具、运动材料、建筑零件和乐器等名称的方块字,都是以"竹子"为头部,说明这些东西最初是用竹子做的。因此,我们可以假设周初的温暖天气允许竹子在黄河流域广泛生长,但不是现在。

温和的气候也可以通过中国最早的天气观测得到证实。新石器时代以来,生活在黄河流域的各民族都从事农牧业。对他们来说,赛季的运行是第一件重要的事情。当时的劳动人民已经认识到一年中的两个"分界线"(春秋两个)和两个"到"点(夏至和冬至),但不知道太阳年有多少天。因此,赶紧想办法,可以固定春马,作为农业经营的开始日期。商周人观察早春黄昏出现在二十八眠的心中第二,也就是红火星固定春等(左通"锣九年"金侯问余石弱,我听说宋灾,所以知道有天道,为什么?对蜻蜓来说,古火是对的,或者吃在心里,或者吃在心里,到内在的火,是火的原因,心为火。陶唐的火在上丘,火在往。正因为如此,商人开火了。"见《春秋左撇子正义》)。其他小国有其他方法可以设置春季等价。例如,在山东省沿海地区,栾族人,每年第一次到达的观察者闫确定春分的到来。《左传》指的是陆国军对陆国公说,他的祖先少屿在夏、阴时代,以鸟的名字给官官取名,称玄鸟为"分界线"的领主,以示对嘉妍(左传赵公17年",秋,子来到朝代, 与它一起举行的公共宴会。赵子问道:"为什么这只鸟是邵氏鸟的官?"我的祖先也是,......我高祖绍玄诚恳地站着也,凤凰适合,所以年代鸟,为鸟主和鸟名。凤凰的,日历也是;这种说法表明,三四千年前,嘉岩在春节时期来到銮,是农业开始的前身。我们现在有一个等待观测网,除了其他观测,还要注意嘉岩的到来和到来。根据最近的天气观测,佳岩在春季临近旺季来到上海,十到十二天后来到山东省泰安。它位于上海和泰安之间。根据E. S·威尔金森在《上海鸟》一书中写道:"嘉岩每年3月22日来到长江下游和上海地区。显然,三四千年前,嘉岩在春马节到达了鹿国,而现在嘉岩却不得不在春马鞍的那一天去上海。比较两个地点(1932-1937)之间的同一时期并查看它们之间的差异是有意义的。

周朝的气候虽然最初温暖,但很快就恶化了。当周小旺在竹书年被记载时,长江的一条大支流汉水在公元前903年和897年被冻结了两次。该年还提到,在冰之后,它随后是干旱。这意味着公元前10世纪的寒冷。《诗集》也可以证实这一点。传说《诗集》写于周朝初期(公元前1063年.C 1027年),可能是在成为国王后不久写成的。据说该地点距离西安不远,海拔500米。在一年中重要事件的那个时候,我们可以从"风"中的以下经文中看到:

8月去皮,10月取米饭。

对于这款春酒,介绍眉毛生活。

然后他说:

第二天凿冰热,第三天在灵隐。

在跳蚤的第四天,献上羔羊作为祭品。

九月霜,十月聚酯。

这些经文可以用作周朝早期的日历,即公元前10世纪和11世纪。如果将《风》中的物件与《诗篇》和《诗集》其他民族风格的物件,如等候名单中的"呼唤南方"或"卫风"进行比较,就会感受到大地的寒意。《国风呼唤南方》诗云,"俞有梅,篮子里的篮子。"魏峰"诗云,"剑皮桥,绿竹"。李子和竹子是亚热带植物,这证明当时的气候温暖,"风"非常不同。这种冷暖的差异部分是由于地球的高海拔,另一方面,到周初期,如竹书年记载,有一段寒冷的时期,而风则记录在这个寒冷时期的天气。在这种结合中,农历在一周开始的时候是以现在的十二月为首的阳历为主,所以八月的"玉峰"等于九月的阳历,其余的就作类比(有人认为周正建子应该比今天的阳历相隔两个月)。但"周建子"只是一句传统谚语。根据"七月大火",大火星的位置来计算年龄差,以及春秋日食的计算,可以确定初周到春秋历初是建得难看的,不是建子。

周初的寒冷条件并没有持续太久,只有大约一两个世纪,到了春秋时期(7701481 B.C)又暖和了。《左航道》经常提到山东麓国过冬,冰室得不到冰,特别是在公元前698年、590年和545年。此外,亚热带植物如竹子和李子树经常在《诗集》中被提及。

自宋代(公元1279年960年)以来,李子树一直受到全国人民的珍视,称李子为花的领袖,中国诗人普遍吟唱。其实,唐朝以后,华北的梅是隐形的。然而,在周朝中期,黄河流域的下游到处都是,仅在《诗集》中就有五次提到梅。在《秦风》中有"南方的末日在哪里?有一首诗与梅花。位于西安南部,野外没有梅树,也没有栽培的李子树(据陕西省武功西北农学院新书等同志调查)。我要感谢西北农学院全体同志为西安武功地区的材料提供了本文。)。下面要指出的是,自宋代以来,华北李子树就不存在了。在商人周期间,李子果实"李子"是日常必需品,与盐一样重要,并被用来协调饮食以使其可口(因为我当时不知道它是醋)。书卷 说下一句话,"如果是酒,就是酒,如果是汤,就是盐梅。"由此可见,眉书不仅在商周时期广泛传播,而且在日常生活中也得到了广泛的应用。

温暖的气候一直持续到战国时代(公元前480年公元前222.C)。从诗篇中提到的粮食作物情况可以得出结论,从西周到春秋,黄河流域人民种植蛞蝓和蛞蝓作为主要食物。但在战国时代,他们以小米和豆类为生。孟子只提到了北方部落物种。这种变化主要是由于农业生产材料的改进,例如铁器工具的发明和使用。孟子补充说,齐鲁地区的农业种植在那个时候可以每年煮两次。Bi Mencie后来证实了此事。他说,在那个时候,一个好的种植者一年可以生产两种作物。他出生在现在河北省的南部,但大部分时间都在山东省工作,山东省南部,江苏省北部。近几年解放前,淮河以北曾实行两年三季农作物,季节太短,一年不能种两季。二十四节是由战国时代观察到的黄河流域的气候决定的。当时,霜冻定在阳历的10月24日。现在开封洛阳(周渡)秋霜在11月3日至5日左右。雨节,战国时间定于2月21日。现在开封和洛阳地区末霜期在3月22日左右。这样,生长季节现在比战国时代长了三四十天。所有这些都表明,在战国时期,天气比现在温暖得多。

到秦朝和汉代前期(公元前221年.C公元23年),气候继续温和。据说秦禄炜编纂了《鲁春秋》一书,《任何地方》都有很多素材。清初(公元1660年),张璧的书《农丹》曾说过《鲁春秋》的云:"冬至开始于冬至的第七天。鼻涕虫,Too,是格拉斯先生。于是开始修炼。今天北方寒冷,有冬至六七十年后的苍鹭没有派人",据张,秦的早春天气比清初三周早。

当韩武帝的刘雪(140187 B.C)时,司马移手创作《历史》,其中《货物传记》描述了当时经济作物的地理分布:"汉江上成千上万的橙子;陈霞千亩漆;齐鲁千沐桑树;玉川千亩竹。据橙子、油漆、竹子是亚热带植物,在繁殖时如姜陵的橙子、齐鲁的桑志、玉川的竹子、陈霞的油漆,目前这类植物分布在北部边界或北部边界以外。看看今天的我国植物分布图,就会发现,司马迁徙过程中亚热带植物的北部边界正在向北推进。110年B.C,黄河口的镊子,为了封口,将河南七原竹子切成容器填石,堵住黄河的最后一口。可以看出,当时河南齐院这片竹子非常茂盛。

到了东汉时期,也就是在A.M之初,中国的天气趋于寒冷的潮流,有好几个冬天的寒冷,春末洛阳也冻雪交加,冻死很多穷人。但东汉寒寒期并不长。当时的天文学家和作家张恒写了《南都府》,其中有"橙邓橙"这个短语,表明橙子和柑橘在河南省南部仍然很常见。直到三国时代,曹操在铜上种了橘子,只开花无果,气候一直比前汉武帝时代还要冷。曹操的儿子曹瑜于,于公元225年到淮河广陵(今淮阴)视察兵力10万多人,由于寒冷,淮河突然冻结,演习不得不停止。这是我们所知的第一个有记录的淮河冰。当时的天气比现在更冷。这种寒冷的气候一直持续到三世纪下半叶,特别是在2801289的十年中,当时农历的4月(相当于阳历的5月)霜冻降临。徐中书曾指出,韩进的气候不同,当时年平均气温比现在低112摄氏度左右。

在南北朝(公元4201589年),中国分为南北两部分,以秦陵和淮河为界。由于内战和北方各民族之间正在进行的战争,历史记录很差。在南京舟山建立冰屋是一个具有气候意义的有趣事件。冰室是自周朝以来由朝代建造的,用于保存新鲜食物,使其不会腐烂。南朝以前,国家位于中国北方的黄河流域,冬季建立冰屋来储存冰块不是问题,但南朝首都城市(今南京)每年都要到南京舟山安装冰屋,情况不同。问题是,冰从哪里来?当时,黄淮以北是敌区,不可能供应冰;人造制冰的方法在当时是不可能的;如果南京的冬季温度和今天一样,南京附近河湖中的冰就不会长,冰层也不会厚到无法储存。1906-1961年间,南京的平均气温为2.3摄氏度,仅在1930年、1933年和1955年,平均气温才降至0摄氏度以下。因此,如果南朝南京的舟山冰屋成为现实,那么南京在冬天比现在冷2摄氏度左右,年平均气温比现在低1摄氏度。

公元5331544年左右,北朝的贾思危写了一本六世纪的农业百科全书《启民精要》,非常关注当时他所在地区的天气性质。他说:"Vangu:迟早成熟,秸秆有高,收获多少,......,,利润多少,那么少努力,多成功。让我们回去工作,一无所获。"这本书代表了六朝前中国农业最全面的知识。近来的中国农业学家和日本学者都非常重视这本书。贾跃亭出生于山东省,他的书是一部关于中国北方-黄河以北农业实践的编年史。根据这本书,农历3月(阳历4月中旬)杏花盛开;如果我们将这种天气记录与黄河流域最近的观测进行比较,我们可以看到6世纪的杏仁花和桉树叶晚了四到两周,类似于今天的北京。关于石榴树的栽培,书中说:"十月中旬,它被包裹在海鹦中,没有包裹就冻死了。二月初是解放。"现在在河南或山东,石榴树可以在户外生长,冬天不被掩埋,说明六世纪上半叶河南和山东的气候比现在更冷。

从六世纪末到十世纪初,这是唐朝(公元5891907)的统一。中国的气候在七世纪中叶变得温暖,在公元650年,669年和678年的冬天没有雪和冰。在八世纪初,李子树生长在宫殿里。唐玄宗李隆基,江彩公主因其居住地满是梅花,所以叫美飞。九世纪初,西安郊区的曲江池也有梅花。诗人袁瑜谈到了曲江的李子。同时,长安也种植柑橘。唐朝诗人杜甫提到李隆基在蓬莱寺的橙子,说在天宝十年(公元751年)的秋天,宫内有几棵柑橘树强力150棵,味道和江南路道一样成贡柑橘。唐乐石的《杨太贞传》更为具体。他说,开元江陵晚年成柑橘,李隆基在蓬莱宫种植。天宝十年九月强势,玄玄捐出150余槎辰。吴宗立轩执政时(公元841年1847年),宫中也种植了柑橘,有一次,由于橘子树,吴宗称太监大臣各三个橙子。可以看出,从八世纪初到九世纪中叶,长安可以种植柑橘,可以得到实实在在的结果。需要注意的是,柑橘只能抵抗-8摄氏度的最低温度,而李子树只能抵抗-14摄氏度的最低温度。在1931-1950年期间,西安的绝对最低年气温降至-8°C以下,二十年中有三年(1936年,1947年和1948年)降至-14°C以下。李子树在西安生长不好,这就是为什么没有必要说橙子和柑橘。

在唐代,生长季节似乎也比现在更长。公元862年左右,俞书中写道,曲靖以南(北纬24度;东经103度50度),池塘以西,人们一年收获两季农作物,9月收稻,4月收小麦或大麦。曲靖的农民现在很难耕种,因为他们发现生长季节太短,无法种植豌豆和豆类,而不是小麦和大麦(根据云南省气象局1966年的数据)。

唐朝灭亡后,中国进入了十国时代(公元9071960)的五代。在这个动荡的时代,没有什么可以立足的。直到宋朝(公元1279年960年)才统一国家,国家建在河南开封。宋初诗人林瑜居住在杭州,以俞梅的诗命名。梅花被推到花的顶部,因为它们在一年中最早开花,但是在11世纪初,华北地区并不知道梅花树,它们的情况与现代相似。梅树只能在西安和洛阳的皇家花园和富人的私人花园中生存。著名诗人苏伟在他的诗歌中哀叹梅在关岛的失踪。苏威杏花诗有《关中幸运无梅,赖煜崇定和》。同时代的王安石嘲笑北方人经常误认为梅是杏子,他的红梅诗有"北方的开始不知道,都做了杏花看"的句子。从这种常识中,我们可以看到唐朝和宋朝的温冷差异。

12世纪初,当中国气候加剧并变得寒冷时,晋人从东北而不是辽人入侵中国北方,占领淮河和秦岭以北的地方,直到今天的北京作为国家首都。宋朝(南宋)迁至杭州。公元1111年,江浙之间总面积2250平方公里,不仅全部结冰,而且坚实到足以打开。寒冷的天气将太湖洞庭山所有著名的柑橘冻死了。中国首都杭州的降雪不仅比平时更频繁,而且一直延伸到春末。根据南宋的历史记录,从公元1131年到公元1260年,杭州春节期间的平均降雪量为4月9日,比12世纪前十年的最新春雪晚了近一个月。公元1153-1155年,当晋朝派遣使者到杭州时,靠近苏州运河,冬天经常起泡,划船者不得不保持锤子来打破冰层。公元1170年,南宋诗人范成大被派往晋朝,在农历9月9日太阳日(阳历10月20日)被授予诗歌。现在,在北京附近的西山阳历中,苏州附近的南运河在冬季结冰,十月到处都是雪,这是非常罕见的,但在十二世纪似乎很不寻常。

在十二世纪,寒冷的气候在中国南部和西南部也很普遍。荔枝是广东、广西、福南、四川南部广泛栽培的果树,是具有重要经济意义的典型热带水果之一。荔枝来自热带地区,在寒冷的气候下比柑橘更容易被冻死,只能承受-4°C左右的温度。1955年初,中国东部沿海发生严重寒潮,给浙江柑橘和福建荔枝造成巨大灾害。根据李莱荣的著作《荔枝龙眼的研究》,福州(北纬26度、东经42度、东经119度20度)是我国东海岸荔枝生长的北端。至少从唐代开始,那里的人们就开始大规模种植荔枝。一千多年来,那里的荔枝被杀死了两次:一次是在公元1110年,另一次是在公元1178年的十二世纪。

唐代诗人张裕《成都宋》一首诗,诗云:"晋江西边冒烟水绿,新雨山头荔枝煮熟。张文昌《成都宋》云:'锦江西边烟水绿,新雨山头荔枝煮熟。迈尔斯桥边很多酒馆,游客都喜欢住谁。"这也没有尝到成都的味道。成都没有山,没有荔枝。苏黄门世云:"余中之从嘉州出来,其余和眉毛半没有了,"鲁游只知道宋代成都没有荔枝,但无法证明唐代成都没有荔枝),说明当时成都有荔枝。宋素元时代,李志只能出生在家乡梅山(成都以南60公里)和乐山以南60公里处,在他的诗歌和弟弟苏茹的诗中,南宋的一些路友和范成大都在四川生活了一段时间,对于荔枝的分布十分重视。从陆瑜诗和范成达的著作《吴船书》来看,12世纪的四川眉山没有荔枝。作为经济作物,只有乐山仍然有被古树包围的大木轮。荔枝以南四川沿长江地区如宜宾、上海仅大量种植。现在眉山也可以种植荔枝,但不是经济作物。苏东坡公园有一棵荔枝树,据说有一百年左右的历史。现在梅山市场的荔枝果是来自眉山南部和更东南部的上海的乐山。事实证明,今天的气候条件更像北宋,比南宋更温暖。从南宋(12世纪)杭州最后一次降雪的日期来看,4月的平均气温比现在低112摄氏度。

虽然日本与我国隔着400公里的广阔区域,但日本记得的天气仍然可以与我国的天气相媲美。日本保留了等待名单的宝贵记录。九世纪以后,日本天皇和封建高手在西京花园举行宴会,庆祝日本樱花盛开,庆祝日期被记录到十九世纪。这些记录可以与物理记录的当前记录进行比较。

这表明,在大约一千年前的记录中,京都樱花盛开的平均日期是九世纪最早的,最晚在十二世纪。在此期间,中国的气候和日本的气候变化是一致的。但到了17世纪,在中国,明朝末年和清初,气候非常寒冷,日本的樱花盛开得比现在早。

十二世纪末刚过,杭州的冬温又开始回暖。在1200年、1213年、1216年和1220年.C,杭州没有冰雪。在此期间,著名的邱道士在北京长春宫生活了几年。公元1224年的冷食节以"春游"诗云:"清明季节杏花开,千家万户互蹊蹊。"众所周知,北京和今天的北京是一样的。这种温暖的气候似乎一直持续到十三世纪下半叶,竹子在中国北方的分布就证明了这一点。在唐代,河内(今河南省兄弟会)、西安和凤翔(山西省)有一个专门的竹园管理政府办公室,称为竹子监督部,在南宋初期,只剩下凤翔政府竹子监督司,河内和西安竹子监督司因没有生产而被取消。元朝初期(公元1268年,1292年),西安和河内重新设立了"竹监司"的官方政府大门,是气候变暖的结果。但过了一小段时间才停止,只有凤翔竹子的栽培一直持续到明初。这一段竹子种植史,说明十四世纪以后,即明初以后,黄河北部的竹子不再作为经济树种种植。

十三世纪早期和中期的温暖时期是短暂的,很快冬天又变冷了。根据江苏丹杨国天希的日记,他在1309年初的几个月里被杀,当时他从无锡乘船回家的路上运河结冰,不得不离开这艘船。浙江省杭州市的图书馆有手写手稿,只留下了1309年冬天的日记.M。在1329年和1353年,太湖被冻到几英尺厚的地步,人们可以在冰上行走并冻死。这是太湖第二次和第三次被记录为冰。蒙古诗人余诗集里有一首诗,描述了1351年山东省白茅黄河堤防和同年阳历11月冰水漂流到黄河上,从而干扰了修缮工作,定下了两首《新歌》记载到11年(公元1351年)河段白茅, 千里之外,流离失所的人们,就是这首歌。有"大臣们敬水,设立官员开政府林清绪,十月份监管来临时,江冰雪,调老公10万座新楼,手脚血流肌肉开裂,主管命令如雷声,寒天短难上班"云层)。黄河流域水站的最新记录显示,直到12月,河南和山东的河流中才出现冰。可以看出,黄河初冬结冰比现在早了一个月出现。奈贤在北京生活了几年,在他关于佳燕的一首诗中,"三月到四月底,傅立秋(阳历8月6日、7日)即要走了",停留的时间如此之短,相比于目前等待短短一周的记录。从以上来看,14世纪比13世纪和现在更冷。在13世纪和4世纪,中国条件的变化和日本的樱花盛开。

气候的寒冷温度也可以由山顶的雪线决定。天气寒冷,雪线将降低。在十二世纪,中国西北部天山的雪线似乎比现在要低。《长春实西游》描述了邱腾华应成吉思汗的邀请,从山东经蒙古、新疆到撒马尔罕,于公元1221年10月8日(阳历)经过斯里木湖村附近。邱在旅行笔记中说,"大水池几百里见方,雪峰环,倒影池,天池的名字。湖面海拔2073米,湖周最高峰高约1500米。1958 年 9 月 14 日和 16 日,作者两次穿越塞林湖,直到山顶上没有积雪。目前,天山雪线的这一部分位于3700米14200米之间,考虑到邱经过这个地方的季节,如果山顶已经被常年雪线覆盖,那么雪线比现在低200到300米左右。中国地貌工作者,在海拔3650米的天山段,近年来根本没有发现任何侵蚀,似乎是最新剩下的最后一块巨石。这可能是十二世纪和十八世纪寒冷日子的遗产,西欧人称之为现代的"小冰时期"。123世纪(南宋)中国这个寒冷时期,似乎预见到了欧洲未来两个世纪的寒冷。根据这项研究,欧洲部分地区俄罗斯平原的寒冷时期始于公元1350年左右。弗洛恩认为公元1429年至1465年是气候明显恶化的开始:在英国,H·兰姆认为,公元1430年、1550年和1590年的英国饥荒是由寒冷的天气造成的。由此可见,中国的寒潮期虽然不一定与欧洲一致,始至终相同,但仍然密切相关。寒潮有可能始于东亚,并逐渐向西向西欧移动。

中国历史上的温度变化(源网)

< h1级"pgc-h-right-arrow"数据轨道"336">方智时期(公元1400-1900年)。</h1>

由明朝(公元1368年)即十四世纪以后,由于大量诗歌、史书、日记、游记的出版,事件的素材散落在各处,即使一小部分能量的收集是一个人无法企及的。幸运的是,这些材料大部分都收集在各省县编纂的地方编年史中。我国有五千多个本地站点。这些当地编年史除了仪器侧的气候记录外,还提供了有关一个地区气候的可靠历史数据。前一节中描述的天气材料仅限于生物学证据,例如气候对植物生长和动物分布的关系,以及对当地人农业经营的影响,并且只能提醒人们气候确实与今天不同。天气灾害与气候直接相关,当我们有以前的气候数据与当前的气候数据相比时,我们有更多的证据。

在各种气候灾害中,我们以异常严酷的冬季为气候标准来判断一个时期。对于在正常年份不结冰的河流或湖泊来说,这是不寻常的。在世界各地的热带平原上看不到冰和雪,一旦冬天结冰,这是不寻常的。本节讨论这两种异常的出现。中国最大的三大淡水湖分别是鄱阳湖,面积5100平方公里,洞庭湖4300平方公里,太湖3200平方公里。这三个湖泊都与长江相连。鄱阳湖和洞庭湖位于北纬29度左右,太湖位于北纬31度至北纬31度30度之间。对于河流冻结,我们以江苏省的淮河和湖北省濮阳的汉水为标准。南京地理研究所的徐近智根据方智对这些江湖周边地区的长江湖泊冰河时代进行了统计,并对热带地区海平面降雪和霜冻年数进行了统计。对于热带地区的积雪仅指广东省和广西壮族自治区的方芝。云南的热带地区由于其高海拔而不包括在内。

在十三世纪之前,信息很少,碎片太多,以至于它只被列为一行。自二十世纪以来,气候一直温和,直到1970年,当时只有一条河流和湖泊,因此被列为一排。十四世纪之后,数据被表述为第一世纪四分之一的时间(热带地区的降雪始于十六世纪)。同时,表6比较了日本每四分之一世纪来访湖泊(北纬36度和东经138度)的温和冬季次数和冰冻天数。表 6 的最后一行,即访问湖泊的冰的日期。

在这五百年里,我国寒冷的岁月分布不均匀,而是成群结队地排列。温暖的冬天在1550 1600 A.M.和1770 1830之间。寒冷的冬天在1470 A.M. 1520,1620 1720和1840 1890之间。在这个世纪,17世纪是最冷的,有14个寒冷的冬天,第二个在19世纪,总共有十个寒冷的冬天。虽然我国所列的江湖位于北纬291度至32度之间的亚热带地区,降雪日期仅限于热带地区,但表4和表5所示的低温过程也相互吻合。这是因为三湖和淮汉江的冰,以及广东和广西的降雪,都来自西伯利亚或蒙古特别寒冷的寒流。据中国科学院大气物理研究所的叶都正介绍,这次寒潮主要是欧洲阻挡高压分裂、向东移动的结果。

与日本访问该湖的记录相比,中国和日本的气候接近相同。这两个系列都表明,十七世纪的严冬更加严酷,除了日本的严冬开始和结束时间比中国早了大约四分之一个世纪。例如,该湖在公元17世纪16261年至1650年开始变冷,而在中国,直到公元1651年的1675年才开始变冷。十五世纪末参观湖水很冷,中国直到十六世纪初才冷,但到了十九世纪下半叶,出现了不和谐的情绪:当中国很冷的时候,参观湖水异常温暖。在这种不协调中,作者认为大庆府的《日本的气候》一书中提到了以下现象。他说,在造湖的记录期间,一个温泉向湖中喷出了大量的温水,这可能会使湖水变暖,影响未来冬季不结冰。湖的面积只有14.6平方公里,因此容易受到一些局部因素的影响。

将中国冬季气温趋势与欧洲冬季气温趋势进行比较,其一致性不如日本。在欧洲,公元1150年至1300年之间的温和冬季最为明显,而中国的12世纪则最为常见。中国在17世纪的寒冷冬天与欧洲的俄罗斯,德国和英国相同,但在同一十年却不同。寒冷和温和的冬季都保持着50年的景观,并相互切换,这是一致的。半个世纪以来,中国和欧洲都发生了冷淡的变化。这与整体大气环流的变化有关,特别是上面提到的阻塞高压的量和强度。

让我们只谈谈15世纪和19世纪相对寒冷的冬天,以下是我们将要说的关于气候变化在此期间对人类,植物和动物的影响。在此期间,有一件事似乎很清楚:在500年最温暖的时期(公元1400年,公元1900年),气候没有达到汉唐时期的温暖。李子树在汉唐时期生长在整个黄河流域。在黄河流域的众多尖牙中,有几个地方是为了纪念曾经存在于那里的李子树而命名的。例如,在陕西省西北部(北纬36度,东经109度20度),有梅科岭,因为唐代有梅树的名字("泸州的志山川",清道光修)。山东平渡(北纬36度,东经113度40度)在州北部有一座小山,素有景坡之称,据说已经种下了一棵全山梅树("雷州首都志山川",青千隆修。另见《平度州志善川》,《青岛光修》)。目前,泸州和平渡没有梅子。河南郑州(北纬34度,东经113度40度)西南梅山,高几十里,闻到当时名多梅花(郑州志优志"山"篇)。现在没有李子了。解放后,郑州市人民政府在郑州人民公园成功种植了梅树。郑州在1951-1959年,绝对最低气温在每年-14度以上,可以说是眉沧最北端的极限。

作为参考,这里参考了欧洲葡萄种植的历史。葡萄园广泛分布在公元1100年至1300年之间的英格兰南部和德国部分地区,葡萄种植完全停止,因为严冬的最低温度,特别是在公元1430年,下降到-20至-25摄氏度。这个寒冷的时期直到二十世纪初才开始变暖。在1920-1950 A.M.期间,年平均气温上升了半度到一度,生长季节比十八世纪长了两三个星期;它再次种植在英格兰南部。英国事件最长的记录是在诺福克的马歇尔的五代子女和孙辈的记录,从公元1736年到1925年持续了190年。早春银莲花比公元1891-1925年早开21天。众所周知,英国在二十世纪初比十八世纪温暖得多。

在这500年中,我国最冷的时期是在十七世纪,特别是在公元16501700。例如,自唐代以来每年都向政府进贡的江西省橘园和柑橘园,在公元1654年和1676年的两次寒流中被彻底摧毁(叶孟柱:读物之书,与叶敬远的《中国农业遗产选集》,45页,第14"柑橘"四类)。在这50年中,太湖、汉水、淮河都结冰了四次,洞庭湖结冰了三次。鄱阳湖是一片广袤地区,位于南部,也曾被冰冻。在我国的热带地区,半个世纪以来,冰雪也非常频繁。

在这五百年中,中国种类繁多的材料,不是本文所能概括的。为了与14世纪前的天气材料进行比较,只选择了十七世纪笔记中最冷的笔记来讨论笔记中看到的天气材料。一个是袁小秀的日记。在36至45年(公元1608年,1617年)之间,袁小秀在湖北城附近写日记。另一个是清杭州人谈搬家"北巡"。描述一下你1653-1655年在北京的所见所闻。这两本书详细记录了桃子、杏子、丁香、海獭等早春开花日期。从这两个人的记录中,我们可以计算出,袁小秀的春早春等待比今天的武昌等待晚了七到十天。与今天的北京等待相比,谈论搬迁也是一两个星期后。同样值得注意的是,在十七世纪中叶,天津运河的冻结期比今天要长得多。1653年,当他从杭州搬到北京时,运河在11月18日抵达天津时被冻结,到11月20日,河水更加坚固,不得不开车前往北京。1655年3月5日,阳历开始解冻,当它离开北京前往杭州时开始解冻。根据搬迁的记载,可以看出,运河冻结期为每年107天。水电部水文研究所在天津附近的杨柳清站编制了1930年至1949年的记录,其中运河年平均冻结日期仅为56天,即平均冻结日期为12月26日,平均开河日期为2月20日。据《北巡》称,北京运河开通之时的日期是在节日里,即阳历在3月6日,比现在晚了12天。迟早,可以计算出两个时间温度之间的差异。根据"生物气候定律"中的天气理论:早春,在东温带大陆,纬度差1度或100米的高度差为四天。这使得等温线的地图显示,北京在17世纪中叶比现在的17世纪中叶冷2摄氏度。

中国5000年温变曲线(源网)

<仪器的观测期(自公元1900年以来)>h1级"pgc-h-right-arrow"数据轨道"。335 英寸</h1>

风力计和雨量计在明朝之前就已经使用,直到1911年,当时的中国政府才建立了一个定期的气象站。新中国成立后,气象产业空前发展,完备的天气预报站网络遍布全国。在1900年之前,中国只有少数几个地方有天气记录。明朝初期,测雨仪分布在全国各地,1424年,朱琦(明成祖)命令总督每年向朝廷报告雨量,以衡量各地区的农业产量,但此事很快就以形式流淌,后来停止了。

在清朝(公元1644年,1910年),北京,南京,杭州和苏州记录了雨天。北京从1724年到1903年的记录仍然在紫禁城。这些记录仅记录降雨时间的开始和结束,而未提及数量;1932年,这些记录被分析了一次,并在一份报告中发表。根据该报告,秋季第一次降雪到春节结束时最后一次降雪的平均日期得出结论,1801-1850年期间比前一17511111100时期和随后的1851111900时期更温暖。

1593年,意大利伽利略发明了温度计。此后不久,耶稣祭司将温度计引入中国。18世纪中叶,哲水三祭司J. Amiot测量了1757-1762年北京的最低日气温和最高气温,结果发表在法国期刊第六卷上。大约一百年后,1867年,圣彼得堡的俄罗斯科学院派H.弗里切前往北京建立气象和地磁站。他在北京工作了十六年,是《东亚气候》一书的作者。这些论文为我们提供了有关十八世纪和十九世纪北京年平均气温和月平均气温的信息。严格来说,这些旧数据无法与现代气象记录进行比较,因为观测时间和仪器放置方法与今天不同(例如J.Amiot使用的温度计仍然是荔枝刻度的热量计)。由于这些信息是我们18世纪和9世纪唯一记录的温度,因此只能基于其原始值。

在三个月的冬季,二十世纪中叶的温度明显升高。12月、1月和2月的平均气温为-2.8°C,比1875-1880年高0.9°C,比18世纪中叶高1.4°C。但1954年和1964年夏季三个月的平均气温明显低于前两个时期。这可能是由于近年来中国东部大陆性气候减少和海洋性气候增加,因为东亚沿海的风速增加,海洋的影响增加。近年来,在北美东北海岸也出现了这种趋势,由于南北温差增加,南北风速增加以及加拿大东北部冬季和夏季变暖,大西洋沿岸洋流的活动增加。

在中国,北京是第一个拥有温度计来确定空气温度的国家,但记录不完整,中间有很大的差距。除北京外,上海、香港和天津也有长期的气温记录。十年平均滑点是为了与其他国家的古代温度进行比较。其中,香港缺乏第二次世界大战期间的温度,因此只能使用每年的实际温度,其缺点是使曲线不均匀,突然下降,看不到这个时代温度上升或下降的趋势。十年平均数可以纠正这一缺点。曲线表明,在十九世纪的最后二十五年中,上海的气候非常寒冷,比冬季(指12月,1月,2月和下面的同温)的平均温度低约0.5摄氏度。1897年左右,冬季气温达到平均水平,然后超过平均水平。保持在平均水平以上约十四年。大约在1910年至1928年间,气温逐渐降至平均水平以下。然后冬季气温再次上升,直到1945年,平均气温为0.6摄氏度。从那时起,气温逐渐下降,直到1960年恢复到平均水平。在此期间,天津的冬季气温趋势也呈波浪形摆动,与上海平行。但高峰和低谷比上海早了几年到达,香港的曲线比上海慢,平均温度的滑动较小。

从上海90年的温度记录可以看出,19世纪最后25年是最低的,最高的是在1940年。与同纬度的上海、亚历山大和阿拉伯埃及共和国的开罗相比,同期(1900年最低,1936年最高)的十年平均气温可以发现,在下降或下降期间,上海比开罗早,气候向西移动;

上海80多年来的气候趋势,其中一些上下摆动0.5摄氏度或1摄氏度,具有重要的经济意义。它直接影响动植物的生长,间接控制病虫害的发生,以及农业经营,农业生产可能受到影响。因此,回顾过去的气候历史,把握气候变化规律,预见未来气候变化的趋势,具有重要意义。

在英格兰,G. Manley研究了1680年至1960年英格兰中部的温度记录,按季节和年份滑动平均值。研究发现,自1680年和1690年的低温以来,气温一直在上升。在1880年至1950年间,气温的上升趋势尤为明显。之后,温度下降了一点。与上海和天津相比,1930年后英格兰的冬季气温,当时天津和上海的冬季气温仍在上升,而英格兰的气温呈现下降趋势。从1260年到1814年,伦敦的泰晤士河被完全冻结了23次。最强壮和最容易接近的马之一是在1309 1310年和1688 1689年的冬天。自1814年以来,泰晤士河一直没有完全冻结。自1765年以来,苏联的列宁格勒拥有两百多年的气候记录。列宁格勒地球物理站通过研究年平均滑动温度创造了这一记录,证明在此期间,列宁格勒平均每年3.9摄氏度,最冷的十年是17801 1789年,年平均气温为2.8摄氏度,最热的十年是1927-1936年,年平均气温为5.4摄氏度。就几个世纪而言,十九世纪上半叶是最冷的。自1890年以来,气温一直高于总平均水平。由此可见,仪器记录气候变化的结果,在欧洲的时间上与国家更加一致。

近八十年来,中国气温变化影响了天山雪线和冰川的演进和退缩。根据中国科学院冰川雪线勘测队1960年进行的一项调查,证明在1910-1960年的50年间,天山雪线上升了40,150米,西部天山冰川舌退缩了500,1100米。东部天山的冰川舌退缩200至400米。同时,提高了森林线的上限。有调查表明,现在覆盖天山峰的冰川是历史时代寒冷时期的产物,这是由1100-1900年的寒冷时期引起的,而不是第四纪冰河期的残余物。

十年幻灯片的平均曲线让我们在一个地方看到了气候变化的趋势。缺点是它掩盖了个别严酷的冬天。以下是对天津,上海和香港过去七到八十年中五个最冷冬季平均气温的比较分析。最低的冬季平均温度,虽然通常是整个季节寒冷的最有代表性的标准,但并不总是与植物和人类遇到的最大自然灾害相匹配。在此期间,中国中部和东部最恶劣的天气发生在1955年正常月份;因为在1955年,严酷的满月,接着是温暖的二月,整个冬天的温度都不是最低的。

1955年的第一个月,来自西伯利亚的连续寒流打破了中国中部和南部许多地方的绝对最低温度记录。今年,正阳关附近的淮河从1月1日到2月15日结冰。从1月1日至2月20日,汉水也冻结了20天。洞庭湖从1月3日至6日完全冻结了三天。这是20世纪洞庭湖、汉水、淮河结冰事件中唯一有记载的事件。本月的寒流紧随京汉铁路,因此气温下降是这条路上最大的。太湖在中国东部仅部分冻结。在热带中国的许多地方,甚至在海南岛的南部,霜冻已经下降。数十万亩热带树木被冻死,广东的冬季红薯今年被彻底摧毁。

在此期间,另一场严重的寒流发生在1936年2月受寒流影响最大的天津。当时,天津港和海河出口从2月初到3月初被冻结。这是当地老年人一生中从未有过的事情,从那以后就没有发生过。天津港被冻结的原因是什么?首先,由于1936年2月的极端低温,1月平均气温为-6.7°C,2月为-4.4°C,比往年平均气温低2.5°C和2.7°C;这是由于东风的频率为28.3%,阻止了浮冰进入大海,第三,1936年2月天津的积雪量(1891-1949年2月最重的雪)。

为什么有些冬天温和,寒流很少见,有些冬天寒流灾害太多?如果在一段时间内再次发生严重的寒流,这种周期性的原因是什么?一些气象学家认为,太阳黑子周期与气候周期有关。日本和大庆府认为,19世纪日本水稻作物,由于夏季气温低,几年生长不良,似乎与太阳黑子最大的年份一致。波兰的A.根据Kosiba的说法,"北半球的极端冬季与太阳最活跃的年份,太阳黑子的最高年份密切相关。然而,这种相关性只在短期内对一个地区有效。例如,中欧极端寒冷的冬季在许多情况下与北极极其温暖的冬季相吻合。

天津、上海和香港最寒冷的冬天,都发生在1957年和1863年,是太阳黑子最大的年份,这似乎支持了达克利夫和科西巴的观点。然而,如果我们遵循线索,回到十九世纪和十八世纪最冷的冬天和最冷的年份,将它们与太阳黑子的最大年份进行比较,我们可以看到它们并不总是一致的。在上海,像1945年和1878年这样的寒冷年份实际上出现在太阳黑子的最小年份。总之,太阳的活动,比如太阳黑子的数量,虽然影响着地面上的气候,但其关系相当复杂,至今我们还没能探索出一个好的规律。

<h1类"pgc-h-right-arrow"数据轨迹">的结论</h1>

四五十年前,欧洲和美国的大多数正统气候学家认为,气候在历史上是稳定的。根据J. Hann的观点,如果有一个地方有30年的温度记录或40年的降雨记录,我们可以为那个地方设定一个标准。该标准代表了历史上几个世纪以来的温度和降雨量。近几十年来,世界收集的气象数据驳斥了这一观点。在中国,《梦溪笔谈》作者沈寿、《侬丹》作者张备、《广阳杂话》作者刘宪庭等古籍作家都对历史上气候的恒定性表示怀疑,并提出了历代气候多变的例子,这些事迹都记载在上述著作中。毛主席在《中国共产党在国战中的地位》一文中说:"我们民族有千百年的历史,有其特色,有其珍贵的财物。对于这些,我们仍然是小学生。今天的中国是中国发展的历史中国;"中国文学是中国气候史的宝库,我们应该好好研究一下。

这篇论文的研究只是一个小学生试图窥探中国悠久的气候历史的一次测试。在中国如此广阔的地区和五千多年的时间里,人们很容易找到一条出路,走出二十四年历史和五千多方志的浩瀚海洋。因此,误解和矛盾是不可避免的,特别是在考古和物理时期。

本文对中国过去五千年气候史的初步研究可以得出以下初步结论:

(1)在过去五千年的前两千年中,从仰光文化到安阳阴市场,大部分时间的年平均气温高于现在的温度约2摄氏度。一月份的气温比现在高出约315摄氏度。同时上下波动,目前仅限于物料,无法探索。

(2)之后,有一系列的上下摆动,最低温度为公元前1000年,公元400年,公元1200年和1700年;

(3)在每400至800年期间,50至100年的小周期可分为温度范围为0.511°C的周期。

(4)在上述周期中,任何最冷的时期似乎都始于东亚太平洋沿岸,冷波动向西扩散到欧洲和非洲的大西洋沿岸。还有一种从北到南的趋势。

将历史时代中国气候的波动与世界其他地区的波动进行比较,很明显,气候的波动是普遍的,虽然最冷的年份和最热的年份可以在不同的时代,但它们是相互呼应的。关于欧洲历史上的气候变化,英国的C·P·E·布鲁克斯是二十世纪上半叶最有成就的作家。通过将公元三世纪的欧洲气温上升和下降图表与中国同期的温度变化图进行比较,我们可以看到两地之间的温度波动之间存在联系。在同样的起起落落中,欧洲往往落后于中国。十二世纪是中国近代史上最冷的世纪,但在欧洲,十二世纪是温暖的世纪。如果说十七世纪的寒冷是这样的,那就是中国比欧洲早五十年。欧洲和中国与气候有着密切的关系是有原因的。由于这两个地区的冬季寒冷,它们在西伯利亚受到高压的控制。如果西伯利亚的高压向东扩张,西北风在中国北方很强,那么中国是寒冷的,欧洲是温暖的。相反,如果西伯利亚高压趋向于欧洲,欧洲有强烈的东北风,那么北欧则受到温和中国的影响。只有当西伯利亚高压高到足以控制整个欧洲和亚洲时,双方将不得不同时经历严寒。

挪威的冰川学家根据地面的上升和下降,绘制了过去1万年来挪威雪线上升和下降的地图。雪线的上升和下降与一个地方的温度密切相关。一个气候温暖的时代,然后雪线上升,时代变冷,雪线下降。与挪威过去五千年的雪线相比,我国气温的上升和下降大致相同,但也有不同的。温度0线为当前温度等级,在阴、周、汉、唐时代,温度高于现代;挪威雪线也有一种趋势。但在战国时期,即公元前400年,中国出现了一个寒冷的时期。同样需要指出的是,虽然雪线与温度密切相关,但也取决于降雨量和雨季的分布,因此雪线以下的曲线不能完全代表温度的上升和下降。

最近,丹麦哥本哈根大学物理研究所的W. Dansgaard教授在格陵兰岛Camp Century的一个冰川块中研究了使用放射性同位素结冰时的温度,导致同位素增加,当温度很高时增加1摄氏度。我们参考了W. Dansgaard的格陵兰岛过去1700年温度上升和下降地图中的文字,与本文中由天气测量的中国同一温度地图进行了比较,A显示了从三世纪到现在中国的温度波动。B表示格陵兰岛同时用同位素测量的温度。图中的两条线几乎是平行的。从三国到六朝的低温,从唐朝的高温到南宋清初的两次突然的寒冷,两地都是一致的,但时间略有不同。例如,12世纪初的格陵兰岛仍有高温,而中国南宋则开始处于寒冷时期。但是,格陵兰岛的气温相差只有三四十年,已经跌破了平均水平。在欧洲,12世纪和3世纪的天气非常温暖,与中国和格陵兰岛不同。如果回到三千年前,中国竹书年记载的寒冷在欧洲是找不到的,直到战国时期,欧洲才变得寒冷。但是在S. G·Johnsen和W. Dansgaard的图表显示,格陵兰岛有两三百年前的寒冷时期,三千年前,与竹书年的记录相呼应。在2500到2000年前,在中国战国和汉朝之间,格陵兰岛的气候与中国一样温和。所有这些都表明,格陵兰岛的古代气候变化与中国一致,而不是西欧。格陵兰岛距离中国2万多公里,同样古老的气候变化是全球性的标志。笔者认为,这是由于格陵兰岛与中国纬度的差异,而是位于大陆的东部边缘,虽然面向海洋,仍然是大陆性气候,而西欧的海洋性气候受大气环流的影响也不尽相同。加拿大安大略省东部地质调查局(北纬50度,西经90度)利用古代土壤遗留下来的孢子花粉,产生3 000至2 500年前寒冷时期的结果;中国屠昌旺同时研究了中国气温与世界海浪的相关系数,得出的结论是,中国冬季气温(12-2月)与北大西洋波浪的相关系数为正,虽然指数很小,但换言之,中国冬季气温与北美大西洋沿岸冬季气温变化相似。简而言之,地球气候的巨大变化是由太阳辐射控制的,因此像冰河时代这样的感冒是普遍存在的。但是,气候的微小变化,如年气温变化112°C,受大气环流的影响,大陆性气候和海洋气候的影响不同,在这里都会受到影响。

本文主要采用天气法对古代气候的变化进行推测。天气是最古老的气候标志之一;古代冰和水的古代温度与W.D.Urry的新发现成比例测量,并且两种方法的结果可以大致一致,也证明利用含有古气候材料的古代历史书籍进行古气候研究是一种有效的方法。如果我们能够掌握过去气候变化的规律,我们将能够为未来气候的长期预测做出贡献。本文只是初步讨论,对于古气候问题的描述很少,但引起的问题很多。只要能以马来主义和毛泽东思想为理论指导,贯彻"今日古今"的方针,充分利用中国丰富的古代资料、考古资料,从古代气候研究中定期进行长期预测,只要我们努力去做,就能得到结果。

<h1类""pgc-h-arrow-right-"data-track""330" ></h1>

本文来源为《考古学报》第一期,严克轩先生的文章《近5000年中国气候变化的初步研究》,图片来源网络

< h1级""pgc-h-right-arrow"数据跟踪""332"></h1>

阅读更多:世界其他地区的气候变化

自4000 B.C以来,世界气候经历了许多寒冷,温暖,干燥和潮湿的变化。通过分析文化发展较早或气候变化证据较为明显的地区的历史数据,如埃及、欧洲和北极的尼罗河流域,世界历史上的气候变化可分为以下几个时期:

(1)大西洋时期(公元前4050年 - 公元前2650年.C)。也称为气候适宜期。温暖多雨,平均气温比现代高2.5摄氏度,尼罗河洪水位比现代高12-20米,热带半雨区的降雨量比现代高出约3倍。

(2)早期北亚(公元前2650年- 2050年)。气候寒冷,以北冰洋冰冻表面为标志,海平面比现代低约4米。

(3)中北亚(公元前2050年-1500年)。气候变暖,但仅次于大西洋。

(4)北亚晚期(公元前1500年 - 750年之前)。寒冷干燥,北欧继续经历严寒,尼罗河水位下降。

(5)希腊时期(公元前750年 - 公元前150年)。温暖潮湿,北欧温暖,山毛榉林出现,南欧也更温暖,黑海平面比现代高3米。

(6)罗马时期(公元前150年 - 公元350年)。凉爽干燥,山地冰川一度扩大,塔里木盆地边缘和古丝绸之路沿线有丰富的井泉,有许多繁荣的城镇。

(7)罗马晚期(350-700)。温暖干燥,北欧长期干旱,美国西南部干旱使河流干涸,黑海比今天低3米,古丝绸之路因干旱而衰落,热带地区多雨潮湿。

(8)8世纪(700-800)。北欧和西欧变得更冷,热带降雨减少。

(9)升华期(800-1200)。这是近2000年最热的时期。北欧和西欧的风暴减少,温暖干燥,墨西哥炎热潮湿,尼罗河被热带雨水淹没,落基山脉南部的雪线比今天高出约366米,北极冰边界比今天要北得多。公元900.M,爱斯基摩人定居在极地地区。

(10)中世纪寒冷时期(1200-1450)。西欧和北欧寒冷潮湿,冬季严酷,海水32米,美洲寒冷干燥,低于多年平均水平,尼罗河洪水水位低于平均水平。

中世纪的温暖(1450-1550)。赤道的海平面上升和充沛的降雨。

小冰时期(1550-1890)。气候寒冷,极端冰层正在强烈扩张,山地冰川正在前进,山地雪线正在下降,世界大部分地区陆地和海上的冰雪处于上一个冰河时代结束以来的最高水平。17世纪天气最恶劣,欧洲严冬和寒冷的次数显着增加,而潮湿,寒冷的夏季导致作物产量低下。中国也是一个频繁的冬季时期。

阅读更多:中国的气候变化:

暖期是指温度高于平均水平,寒冷期是指温度低于平均水平(23摄氏度)。

第一个温暖时期:(公元前2000年.C年-公元前1000年)夏季,商朝,西周

第一个寒冷时期:东部周

第二温暖期:两汉

第二冷期:魏晋南北三朝

第三个温暖时期:唐朝

第三冷期:五代十国两歌

第四个温暖时期(相对温暖,但不比以前更温暖):明朝

第四个寒冷时期:(17至19世纪)清朝