今年以來,從鄭州的大雨到歐洲的高溫,極端天氣頻發。人類經曆了工業革命、電子資訊革命,到今天的新技術革命,取得了進步,卻付出了高昂的代價,犧牲了環境,氣候變化不僅是一個全球性問題,也是一個曆史問題。閻先生梳理研究了過去5000年來中國氣候變化的基本規律,将中國氣候變化劃分為考古時期、天氣時期、方芝時期和儀器測量時期。據龔先生說,在仰光陰時期,中國的氣溫相對溫和。自西部周以來,氣候變化變得更加頻繁。在西周時期,中國的溫度從溫暖到寒冷。從春秋到秦漢時期,氣溫逐漸變溫和。在魏晉南北朝,它又回到了低溫和寒冷的時期。唐朝與氣候的溫暖并行,在宋朝,溫度再次保持低位。到了明清兩代,也就是恭先生所謂的方志時期,氣候被分組安排,變化趨于平穩。總的來說,氣候變化和曆史演替已成為一種互相核查的方法。氣候變化和規律周期已成為了解5000年曆史興衰的重要次元。

此外,他發現任何最冷的時期似乎都始于東亞太平洋沿岸,冷波動向西蔓延到歐洲和非洲的大西洋沿岸,以及從北向南的趨勢。氣候波動是世界性的,雖然不同地區最冷和最熱的年份發生在不同的時代,但它們是互相呼應的。例如,中國5000年的氣溫上升和下降與挪威的雪線大緻一緻,但存在差異。格陵蘭島距離中國2萬多公裡,同樣古老的氣候變化足以表明這種變化是全球性的。

老黨一莊的繭(源網)

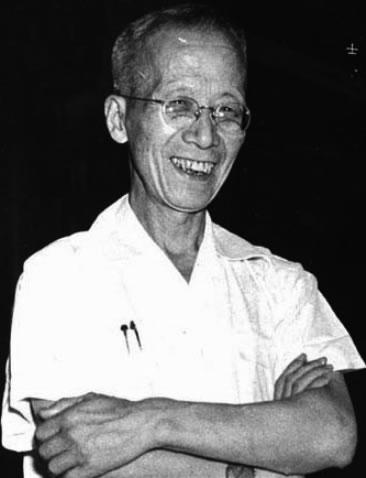

于克軍(1890.3.7-1974.2.7),浙江省紹興縣東莞鎮(今浙江省紹興市上虞區)人。中國科學院院士,中國共産黨黨員,中國現代氣象學家、地理學家和教育家。中國近代地理與氣象學的創始者。

源網絡

近5000年中國氣候變化的初步研究

|考古學雜志,1972年第1期

世界氣候在曆史時期發生了變化。豐富的中國曆史文獻為研究中國古代氣候創造了非常有利的條件。根據曆史和考古發掘資料,作者證明,近五千年來,我國的前兩千年,即從仰光文化時代到河南省安陽陰市場時代,年平均氣溫比現在高出約2攝氏度。此後,年平均氣溫為213攝氏度,寒冷時期發生在公元前1000年(陰初的最後一周),公元400年(第六代),公元1200年(南宋)和公元1700年(明末和清初)。漢唐時期是較溫暖的時期。這種氣候變化是全球性的。當天氣降溫時,它從太平洋西海岸開始,逐漸從日本和中國東部向西移動到西歐。當溫度上升時,它從西向東移動。充分了解曆史氣候變化并掌握其規律,"古為當下",對氣候的長期預測是有益的。

沈壽(1030-1094)和劉憲庭(1648-1695)等中國古代哲學家和作家長期以來一直懷疑中國曆史時期的氣候,但他們無法拿出許多實質性的事實來支援它,是以沒有人對此給予太多關注。直到20世紀20年代,五四運動、反帝反封建運動之後,中國開始産生革命精神的一部分,先進分子引進了馬克思列甯主義,建立了中國共産黨,上司中國人民在這種新形勢下開展了新的革命鬥争,現代科學也得到了推動和擴大, 如科學方法在考古發掘中的應用,以及根據發掘資料對古代曆史、地理、氣象學等研究,銀珠甲骨文首先引起了一些學者的注意。據推斷,三千年前,黃河流域和今天的長江流域一樣溫暖潮濕。但在國民黨的反動統治下,畢竟成就是有限的,還是因為缺乏物質而做出了錯誤的判斷,比如,近三千年來,中國的氣候發生了許多變化,但比人類曆史和社會的變化慢得多,有些人對此不了解, 僅僅根據零星的材料來誇大氣候變化的幅度和重要性,作者還根據降雨量的變化來研究中國的氣候變化是不對的,因為降雨變化往往受地理影響,是以很難得到正确的結果。

曆史溫度變化(源網絡)

僅在中國共産黨的上司下,1949年中華人民共和國成立後,建立了許多工廠,人民公社和研究機構,為科學研究創造了廣闊的領域。更重要的是,我們有了馬來主義和毛澤東思想的理論指導,揭開了西方資産階級科學家權威思想的枷鎖,我國的科學事業得到了蓬勃發展。

毛主席教導我們:"在生産鬥争和科學實驗的背景下,人類總是在進化,自然總是在進化,永遠不會停留在一個層次上,使人類始終要總結自己的經驗,發現、發明、創造和前進。停止争論,悲觀的論點,無所作為和自滿都是錯誤的。是以,這是錯誤的,因為這些論點與人類社會發展約一百萬年的曆史事實不一緻,也不符合我們迄今為止所知道的自然曆史事實,如天體曆史、地球曆史、生物史和其他自然科學史。"

1958年10月,毛澤東主席與于克軍(左)、郭沫若(左)、胡喬木(右)一起出席中國科學院科技成果展。

在二十世紀初,奧地利教授J. Hann認為,在人類曆史時期,世界氣候沒有變化的理想主義斷言已被我們的國家曆史所拒絕,從下面的讨論中可以看出。

在世界上,古氣候學學科似乎吸引了地球實體學家的注意,直到20世紀60年代。在20世紀60年代,有三次關于古氣候學的世界會議。在這些會議上發表的大多數文章都是關于地質時代的氣候,隻有少數讨論了曆史時代的氣候,這無疑是因為西方和東方國家在曆史時期缺乏對天文、氣象和地球實體現象的可靠記錄。

在這方面,隻有我國的材料最豐富。在我國的許多古代文獻中,都有台風、洪水、幹旱、冰凍等一系列自然災害的記錄,以及太陽黑子、極光和彗星等異常現象。1955年,《天文學雜志》發表了一篇題為"古代新星新表"的文章,其中包括18世紀的90顆新星。這篇文章發表後,全世界的天文學家都非常重視它。1956年,中國科學院出版了兩卷《中國地震資料計時碼表》,包括公元前12世紀至1955年間發生的1,180次大地震。除了為中國的社會主義建設提供不可或缺的參考資料外,中外地震學家也歡迎這兩卷。

在中國的曆史文獻中,有豐富的過去氣象和實體記錄,除了過去的官方史書外,還有許多地區的地理曆史,以及個人日記和旅行報告都記錄在案,遺憾的是,這篇論文非常分散,隻能手頭進行初步分析的材料,希望能寫出近5000年氣候變化主要趨勢的簡單概述。

根據手頭材料的性質,近五千年的時間可以分為四個時期:

考古時期,大約公元前3000年至1100年,當時沒有書面記錄(除了神谕上的銘文)。

第二,天氣時期,公元前1100.C到公元1400年,當時有書面的天氣記錄,但沒有詳細的區域報告。

第三,方志時期,從公元1400年到公元1900年.M年,在中國大部分地區,都有地方文字和時間對方志的修改。

儀器觀測期間,我國自1900年以來就有儀器觀測氣象記錄,但僅限于東部沿海地區。

氣候變化極其複雜,必須選作名額,如降雨作為氣候的重要因素,但不适合衡量氣候變化。原因是在東亞季風地區,降雨變化往往極端,非幹旱就是澇水,這時兩地附近的降雨量可以有很大的不同,相反,溫度變化很小,雖然相差一攝氏度,也可以精确測量,在冬季和春節都能影響農作物的生長。而北方西伯利亞的冬季氣溫受到高壓的控制,使我國東部沿海地區的氣溫起伏相對均勻,是以本文将冬季氣溫上升和下降作為我國氣候變化的唯一名額。

中國5000年曆史溫度變化圖

< h1級"pgc-h-right-arrow"資料跟蹤"340">考古時期(前3000年 - 前1100年)。</h1>

解放二十多年後,中國的考古學家在我國各地進行了廣泛的發掘。西安附近的塞米波村是最著名的景點之一。根據1963年發表的一份報告,從1954年秋到1957年夏天,中國科學院考古研究所在該遺址進行了五個季節的發掘,挖掘面積約1萬平方米,發現了40多個住宅遺址,200多個儲藏室,250個左右的墓葬, 和近10,000件文物。根據研究,農業顯然在半坡人民的生活中發揮着重要作用。種植的作物中有小米,可能還有一些蔬菜,雖然也有豬和狗,但狩獵和捕魚仍然很重要。動物骨骼的殘骸表明,在捕獲的野獸中,蛞蝓(又名河蛞蝓,Hydropotes inermis)和竹鼠(Rhizomys sinensis)......該書認為,該遺址屬于仰光文化(以5600至6080年前的同位素測量),并假設由于水獺和竹鼠是亞熱帶動物,它們在西安不再存在,推斷氣候一定比現在更溫暖,更潮濕。

在河南省黃河以北的安陽,還有另一個著名的古遺址——陰市場。它是陰朝(約公元前1400年,公元前1100年)的首都。有豐富的亞化石。楊忠健和P. Teilhar de Chardin的研究結果發表在北京地質調查局之前的一份報告中。除了在半坡地發現大量的水和竹鼠外,還有Tapirus indicus Cnvier,水牛和野豬。這使得德尼西安,一個自稱是曆史時代氣候變化的保守派作者,承認了一些輕微的氣候變化。因為許多動物現在隻在熱帶和亞熱帶地區被發現。

然而,氣候變化的更直接證據來自陰朝的神谕,其中有很多尋雨銘文。胡厚璇在二十多年前研究過這些神谕,發現在陰朝,中國人使用農曆,但知道要增加一個閏月(稱為十三個月)來保持正确的季節;在陰的市場上發現了超過10萬塊骨頭,其中數千塊與雨或雪有關。在可以确定年代測定的骨頭中,137個用于雨雪,14個用于記錄的降雨量。這些記錄分散在一年中,但最常見的是在一年中的前五個月,當時雨雪非常需要。在此期間,降雪很少見。當時,安陽人種水稻,在第二或第三個月,即三月的陽曆開始種植;該報還指出,在武定時期(公元前1324年?1365?神谕上的銘文說,當狩獵時會得到一頭大象。它表明,在銀嶼發現的亞化石大象一定是土生土長的,而不是德國 - 日本晉人所倡導的,并且被認為是從南方進口的。河南省原名瑜州,"瑜"字是人領頭大象的标志。這是有其意義的。

一個地方的氣候變化必然會影響植物和動物物種,但植物結構脆弱,是以更難儲存;對于半坡地層已經進行了孢子花粉分析,因為花粉和孢子不多,是以對于當時的溫度和寒冷情況,不能有積極的結果,隻能推斷當時和現在沒有太大的差別,氣候是半幹燥的。1930年,龍山文化遺址在山東省荔城縣(北緯35度和東經119度25度)的兩個城鎮被挖掘出來。在一個灰色的坑裡發現了一塊燒焦的竹節,一些陶器形狀的外觀也像竹節(龍山灰坑發現了一個燒焦的竹節,據當時現場參加發掘的尤達同志轉達。龍山文化中出土的一些陶器形狀像竹節,這是夏偉同志的面孔。)。這表明,在新石器時代晚期,竹子分布在黃河流域至東海岸。

從上述事實來看,我們可以假設,自五千年前仰光文化以來,竹子分布的北部界限一直從113度向南回到緯度。如果檢查黃河下遊和長江下遊的月平均氣溫和年平均氣溫,可以看到正常月份的平均氣溫降低了315°C,年平均氣溫降低了約2°C。有曆史學家認為,黃河流域當時接近熱帶氣候,雖然不是必然,但在安陽這樣的地方,月平均氣溫降低315攝氏度,必然使冬季的冰雪總量大不相同,使人們容易察覺。那些認為冰川期後氣候保持不變的人是違反辯證法的;與大約12萬年前的最近冰川時期相比,現代氣溫每年高達七八攝氏度,曆史時期的年平均氣溫變化高達兩三度。氣候曾經在變化,現在正在變化,将來也會改變。在過去的五千年中,可以說仰光和陰嶼時代是中國溫和的氣候,當時西安和安陽地區擁有豐富的亞熱帶動植物物種。但氣候變化的細節尚未得到更多發現的證明。

< h1級"pgc-h-right-arrow"資料跟蹤"338">時期(公元前1100年 - 公元前1400年)。</h1>

以前有觀測儀器,人們想知道一年中的寒冷到夏天,在人眼上看到霜雪,河水開闊,樹葉發芽,開花結果,候鳥在春秋來來往往,等等,這就是天氣。由于農業的需要,我們的勞動人民早在本周初,也就是公元前十一世紀,就率先提出了這一觀察。如《夏小征》和《記錄月令》都包含了前者的觀測結果。憑借三千年的經驗,材料非常豐富,是世界上任何國家都無法企及的。

周朝(公元前1066-249年.C年)的建立位于西安附近的西奧北京,并來到了等待時期。當時,官方檔案首先是青銅,後來是竹子。中國的許多以意象表達的方塊字元都是在那個時候形成的。從這些形成的文字中,你可以想象竹子在人們的日常生活中是如何發揮了重要作用的。諸如衣服、帽子、器皿、書籍、家具、運動材料、建築零件和樂器等名稱的方塊字,都是以"竹子"為頭部,說明這些東西最初是用竹子做的。是以,我們可以假設周初的溫暖天氣允許竹子在黃河流域廣泛生長,但不是現在。

溫和的氣候也可以通過中國最早的天氣觀測得到證明。新石器時代以來,生活在黃河流域的各民族都從事農牧業。對他們來說,賽季的運作是第一件重要的事情。當時的勞動人民已經認識到一年中的兩個"分界線"(春秋兩個)和兩個"到"點(夏至和冬至),但不知道太陽年有多少天。是以,趕緊想辦法,可以固定春馬,作為農業經營的開始日期。商周人觀察早春黃昏出現在二十八眠的心中第二,也就是紅火星固定春等(左通"鑼九年"金侯問餘石弱,我聽說宋災,是以知道有天道,為什麼?對蜻蜓來說,古火是對的,或者吃在心裡,或者吃在心裡,到内在的火,是火的原因,心為火。陶唐的火在上丘,火在往。正因為如此,商人開火了。"見《春秋左撇子正義》)。其他小國有其他方法可以設定春季等價。例如,在山東省沿海地區,栾族人,每年第一次到達的觀察者闫确定春分的到來。《左傳》指的是陸國軍對陸國公說,他的祖先少嶼在夏、陰時代,以鳥的名字給官官取名,稱玄鳥為"分界線"的領主,以示對嘉妍(左傳趙公17年",秋,子來到朝代, 與它一起舉行的公共宴會。趙子問道:"為什麼這隻鳥是邵氏鳥的官?"我的祖先也是,......我高祖紹玄誠懇地站着也,鳳凰适合,是以年代鳥,為鳥主和鳥名。鳳凰的,月曆也是;這種說法表明,三四千年前,嘉岩在春節時期來到銮,是農業開始的前身。我們現在有一個等待觀測網,除了其他觀測,還要注意嘉岩的到來和到來。根據最近的天氣觀測,佳岩在春季臨近旺季來到上海,十到十二天後來到山東省泰安。它位于上海和泰安之間。根據E. S·威爾金森在《上海鳥》一書中寫道:"嘉岩每年3月22日來到長江下遊和上海地區。顯然,三四千年前,嘉岩在春馬節到達了鹿國,而現在嘉岩卻不得不在春馬鞍的那一天去上海。比較兩個地點(1932-1937)之間的同一時期并檢視它們之間的差異是有意義的。

周朝的氣候雖然最初溫暖,但很快就惡化了。當周小旺在竹書年被記載時,長江的一條大支流漢水在公元前903年和897年被當機了兩次。該年還提到,在冰之後,它随後是幹旱。這意味着公元前10世紀的寒冷。《詩集》也可以證明這一點。傳說《詩集》寫于周朝初期(公元前1063年.C 1027年),可能是在成為國王後不久寫成的。據說該地點距離西安不遠,海拔500米。在一年中重要事件的那個時候,我們可以從"風"中的以下經文中看到:

8月去皮,10月取米飯。

對于這款春酒,介紹眉毛生活。

然後他說:

第二天鑿冰熱,第三天在靈隐。

在跳蚤的第四天,獻上羔羊作為祭品。

九月霜,十月聚酯。

這些經文可以用作周朝早期的月曆,即公元前10世紀和11世紀。如果将《風》中的物件與《詩篇》和《詩集》其他民族風格的物件,如等候名單中的"呼喚南方"或"衛風"進行比較,就會感受到大地的寒意。《國風呼喚南方》詩雲,"俞有梅,籃子裡的籃子。"魏峰"詩雲,"劍皮橋,綠竹"。李子和竹子是亞熱帶植物,這證明當時的氣候溫暖,"風"非常不同。這種冷暖的差異部分是由于地球的高海拔,另一方面,到周初期,如竹書年記載,有一段寒冷的時期,而風則記錄在這個寒冷時期的天氣。在這種結合中,農曆在一周開始的時候是以現在的十二月為首的陽曆為主,是以八月的"玉峰"等于九月的陽曆,其餘的就作類比(有人認為周正建子應該比今天的陽曆相隔兩個月)。但"周建子"隻是一句傳統諺語。根據"七月大火",大火星的位置來計算年齡差,以及春秋日食的計算,可以确定初周到春秋曆初是建得難看的,不是建子。

周初的寒冷條件并沒有持續太久,隻有大約一兩個世紀,到了春秋時期(7701481 B.C)又暖和了。《左航道》經常提到山東麓國過冬,冰室得不到冰,特别是在公元前698年、590年和545年。此外,亞熱帶植物如竹子和李子樹經常在《詩集》中被提及。

自宋代(公元1279年960年)以來,李子樹一直受到全國人民的珍視,稱李子為花的領袖,中國詩人普遍吟唱。其實,唐朝以後,華北的梅是隐形的。然而,在周朝中期,黃河流域的下遊到處都是,僅在《詩集》中就有五次提到梅。在《秦風》中有"南方的末日在哪裡?有一首詩與梅花。位于西安南部,野外沒有梅樹,也沒有栽培的李子樹(據陝西省武功西北農學院新書等同志調查)。我要感謝西北農學院全體同志為西安武功地區的材料提供了本文。)。下面要指出的是,自宋代以來,華北李子樹就不存在了。在商人周期間,李子果實"李子"是日常必需品,與鹽一樣重要,并被用來協調飲食以使其可口(因為我當時不知道它是醋)。書卷 說下一句話,"如果是酒,就是酒,如果是湯,就是鹽梅。"由此可見,眉書不僅在商周時期廣泛傳播,而且在日常生活中也得到了廣泛的應用。

溫暖的氣候一直持續到戰國時代(公元前480年公元前222.C)。從詩篇中提到的糧食作物情況可以得出結論,從西周到春秋,黃河流域人民種植蛞蝓和蛞蝓作為主要食物。但在戰國時代,他們以小米和豆類為生。孟子隻提到了北方部落物種。這種變化主要是由于農業生産材料的改進,例如鐵器工具的發明和使用。孟子補充說,齊魯地區的農業種植在那個時候可以每年煮兩次。Bi Mencie後來證明了此事。他說,在那個時候,一個好的種植者一年可以生産兩種作物。他出生在現在河北省的南部,但大部分時間都在山東省工作,山東省南部,江蘇省北部。近幾年解放前,淮河以北曾實行兩年三季農作物,季節太短,一年不能種兩季。二十四節是由戰國時代觀察到的黃河流域的氣候決定的。當時,霜凍定在陽曆的10月24日。現在開封洛陽(周渡)秋霜在11月3日至5日左右。雨節,戰國時間定于2月21日。現在開封和洛陽地區末霜期在3月22日左右。這樣,生長季節現在比戰國時代長了三四十天。所有這些都表明,在戰國時期,天氣比現在溫暖得多。

到秦朝和漢代前期(公元前221年.C公元23年),氣候繼續溫和。據說秦祿炜編纂了《魯春秋》一書,《任何地方》都有很多素材。清初(公元1660年),張璧的書《農丹》曾說過《魯春秋》的雲:"冬至開始于冬至的第七天。鼻涕蟲,Too,是格拉斯先生。于是開始修煉。今天北方寒冷,有冬至六七十年後的蒼鹭沒有派人",據張,秦的早春天氣比清初三周早。

當韓武帝的劉雪(140187 B.C)時,司馬移手創作《曆史》,其中《貨物傳記》描述了當時經濟作物的地理分布:"漢江上成千上萬的橙子;陳霞千畝漆;齊魯千沐桑樹;玉川千畝竹。據橙子、油漆、竹子是亞熱帶植物,在繁殖時如姜陵的橙子、齊魯的桑志、玉川的竹子、陳霞的油漆,目前這類植物分布在北部邊界或北部邊界以外。看看今天的我國植物分布圖,就會發現,司馬遷徙過程中亞熱帶植物的北部邊界正在向北推進。110年B.C,黃河口的鑷子,為了封口,将河南七原竹子切成容器填石,堵住黃河的最後一口。可以看出,當時河南齊院這片竹子非常茂盛。

到了東漢時期,也就是在A.M之初,中國的天氣趨于寒冷的潮流,有好幾個冬天的寒冷,春末洛陽也凍雪交加,凍死很多窮人。但東漢寒寒期并不長。當時的天文學家和作家張恒寫了《南都府》,其中有"橙鄧橙"這個短語,表明橙子和柑橘在河南省南部仍然很常見。直到三國時代,曹操在銅上種了橘子,隻開花無果,氣候一直比前漢武帝時代還要冷。曹操的兒子曹瑜于,于公元225年到淮河廣陵(今淮陰)視察兵力10萬多人,由于寒冷,淮河突然當機,演習不得不停止。這是我們所知的第一個有記錄的淮河冰。當時的天氣比現在更冷。這種寒冷的氣候一直持續到三世紀下半葉,特别是在2801289的十年中,當時農曆的4月(相當于陽曆的5月)霜凍降臨。徐中書曾指出,韓進的氣候不同,當時年平均氣溫比現在低112攝氏度左右。

在南北朝(公元4201589年),中國分為南北兩部分,以秦陵和淮河為界。由于内戰和北方各民族之間正在進行的戰争,曆史記錄很差。在南京舟山建立冰屋是一個具有氣候意義的有趣事件。冰室是自周朝以來由朝代建造的,用于儲存新鮮食物,使其不會腐爛。南朝以前,國家位于中國北方的黃河流域,冬季建立冰屋來儲存冰塊不是問題,但南朝首都城市(今南京)每年都要到南京舟山安裝冰屋,情況不同。問題是,冰從哪裡來?當時,黃淮以北是敵區,不可能供應冰;人造制冰的方法在當時是不可能的;如果南京的冬季溫度和今天一樣,南京附近河湖中的冰就不會長,冰層也不會厚到無法儲存。1906-1961年間,南京的平均氣溫為2.3攝氏度,僅在1930年、1933年和1955年,平均氣溫才降至0攝氏度以下。是以,如果南朝南京的舟山冰屋成為現實,那麼南京在冬天比現在冷2攝氏度左右,年平均氣溫比現在低1攝氏度。

公元5331544年左右,北朝的賈思危寫了一本六世紀的農業百科全書《啟民精要》,非常關注當時他所在地區的天氣性質。他說:"Vangu:遲早成熟,稭稈有高,收獲多少,......,,利潤多少,那麼少努力,多成功。讓我們回去工作,一無所獲。"這本書代表了六朝前中國農業最全面的知識。近來的中國農業學家和日本學者都非常重視這本書。賈躍亭出生于山東省,他的書是一部關于中國北方-黃河以北農業實踐的編年史。根據這本書,農曆3月(陽曆4月中旬)杏花盛開;如果我們将這種天氣記錄與黃河流域最近的觀測進行比較,我們可以看到6世紀的杏仁花和桉樹葉晚了四到兩周,類似于今天的北京。關于石榴樹的栽培,書中說:"十月中旬,它被包裹在海鹦中,沒有包裹就凍死了。二月初是解放。"現在在河南或山東,石榴樹可以在戶外生長,冬天不被掩埋,說明六世紀上半葉河南和山東的氣候比現在更冷。

從六世紀末到十世紀初,這是唐朝(公元5891907)的統一。中國的氣候在七世紀中葉變得溫暖,在公元650年,669年和678年的冬天沒有雪和冰。在八世紀初,李子樹生長在宮殿裡。唐玄宗李隆基,江彩公主因其居住地滿是梅花,是以叫美飛。九世紀初,西安郊區的曲江池也有梅花。詩人袁瑜談到了曲江的李子。同時,長安也種植柑橘。唐朝詩人杜甫提到李隆基在蓬萊寺的橙子,說在天寶十年(公元751年)的秋天,宮内有幾棵柑橘樹強力150棵,味道和江南路道一樣成貢柑橘。唐樂石的《楊太貞傳》更為具體。他說,開元江陵晚年成柑橘,李隆基在蓬萊宮種植。天寶十年九月強勢,玄玄捐出150餘槎辰。吳宗立軒執政時(公元841年1847年),宮中也種植了柑橘,有一次,由于橘子樹,吳宗稱太監大臣各三個橙子。可以看出,從八世紀初到九世紀中葉,長安可以種植柑橘,可以得到實實在在的結果。需要注意的是,柑橘隻能抵抗-8攝氏度的最低溫度,而李子樹隻能抵抗-14攝氏度的最低溫度。在1931-1950年期間,西安的絕對最低年氣溫降至-8°C以下,二十年中有三年(1936年,1947年和1948年)降至-14°C以下。李子樹在西安生長不好,這就是為什麼沒有必要說橙子和柑橘。

在唐代,生長季節似乎也比現在更長。公元862年左右,俞書中寫道,曲靖以南(北緯24度;東經103度50度),池塘以西,人們一年收獲兩季農作物,9月收稻,4月收小麥或大麥。曲靖的農民現在很難耕種,因為他們發現生長季節太短,無法種植豌豆和豆類,而不是小麥和大麥(根據雲南省氣象局1966年的資料)。

唐朝滅亡後,中國進入了十國時代(公元9071960)的五代。在這個動蕩的時代,沒有什麼可以立足的。直到宋朝(公元1279年960年)才統一國家,國家建在河南開封。宋初詩人林瑜居住在杭州,以俞梅的詩命名。梅花被推到花的頂部,因為它們在一年中最早開花,但是在11世紀初,華北地區并不知道梅花樹,它們的情況與現代相似。梅樹隻能在西安和洛陽的皇家花園和富人的私人花園中生存。著名詩人蘇偉在他的詩歌中哀歎梅在關島的失蹤。蘇威杏花詩有《關中幸運無梅,賴煜崇定和》。同時代的王安石嘲笑北方人經常誤認為梅是杏子,他的紅梅詩有"北方的開始不知道,都做了杏花看"的句子。從這種常識中,我們可以看到唐朝和宋朝的溫冷差異。

12世紀初,當中國氣候加劇并變得寒冷時,晉人從東北而不是遼人入侵中國北方,占領淮河和秦嶺以北的地方,直到今天的北京作為國家首都。宋朝(南宋)遷至杭州。公元1111年,江浙之間總面積2250平方公裡,不僅全部結冰,而且堅實到足以打開。寒冷的天氣将太湖洞庭山所有著名的柑橘凍死了。中國首都杭州的降雪不僅比平時更頻繁,而且一直延伸到春末。根據南宋的曆史記錄,從公元1131年到公元1260年,杭州春節期間的平均降雪量為4月9日,比12世紀前十年的最新春雪晚了近一個月。公元1153-1155年,當晉朝派遣使者到杭州時,靠近蘇州運河,冬天經常起泡,劃船者不得不保持錘子來打破冰層。公元1170年,南宋詩人範成大被派往晉朝,在農曆9月9日太陽日(陽曆10月20日)被授予詩歌。現在,在北京附近的西山陽曆中,蘇州附近的南運河在冬季結冰,十月到處都是雪,這是非常罕見的,但在十二世紀似乎很不尋常。

在十二世紀,寒冷的氣候在中國南部和西南部也很普遍。荔枝是廣東、廣西、福南、四川南部廣泛栽培的果樹,是具有重要經濟意義的典型熱帶水果之一。荔枝來自熱帶地區,在寒冷的氣候下比柑橘更容易被凍死,隻能承受-4°C左右的溫度。1955年初,中國東部沿海發生嚴重寒潮,給浙江柑橘和福建荔枝造成巨大災害。根據李萊榮的著作《荔枝龍眼的研究》,福州(北緯26度、東經42度、東經119度20度)是我國東海岸荔枝生長的北端。至少從唐代開始,那裡的人們就開始大規模種植荔枝。一千多年來,那裡的荔枝被殺死了兩次:一次是在公元1110年,另一次是在公元1178年的十二世紀。

唐代詩人張裕《成都宋》一首詩,詩雲:"晉江西邊冒煙水綠,新雨山頭荔枝煮熟。張文昌《成都宋》雲:'錦江西邊煙水綠,新雨山頭荔枝煮熟。邁爾斯橋邊很多酒館,遊客都喜歡住誰。"這也沒有嘗到成都的味道。成都沒有山,沒有荔枝。蘇黃門世雲:"餘中之從嘉州出來,其餘和眉毛半沒有了,"魯遊隻知道宋代成都沒有荔枝,但無法證明唐代成都沒有荔枝),說明當時成都有荔枝。宋素元時代,李志隻能出生在家鄉梅山(成都以南60公裡)和樂山以南60公裡處,在他的詩歌和弟弟蘇茹的詩中,南宋的一些路友和範成大都在四川生活了一段時間,對于荔枝的分布十分重視。從陸瑜詩和範成達的著作《吳船書》來看,12世紀的四川眉山沒有荔枝。作為經濟作物,隻有樂山仍然有被古樹包圍的大木輪。荔枝以南四川沿長江地區如宜賓、上海僅大量種植。現在眉山也可以種植荔枝,但不是經濟作物。蘇東坡公園有一棵荔枝樹,據說有一百年左右的曆史。現在梅山市場的荔枝果是來自眉山南部和更東南部的上海的樂山。事實證明,今天的氣候條件更像北宋,比南宋更溫暖。從南宋(12世紀)杭州最後一次降雪的日期來看,4月的平均氣溫比現在低112攝氏度。

雖然日本與我國隔着400公裡的廣闊區域,但日本記得的天氣仍然可以與我國的天氣相媲美。日本保留了等待名單的寶貴記錄。九世紀以後,日本天皇和封建高手在西京花園舉行宴會,慶祝日本櫻花盛開,慶祝日期被記錄到十九世紀。這些記錄可以與實體記錄的目前記錄進行比較。

這表明,在大約一千年前的記錄中,京都櫻花盛開的平均日期是九世紀最早的,最晚在十二世紀。在此期間,中國的氣候和日本的氣候變化是一緻的。但到了17世紀,在中國,明朝末年和清初,氣候非常寒冷,日本的櫻花盛開得比現在早。

十二世紀末剛過,杭州的冬溫又開始回暖。在1200年、1213年、1216年和1220年.C,杭州沒有冰雪。在此期間,著名的邱道士在北京長春宮生活了幾年。公元1224年的冷食節以"春遊"詩雲:"清明季節杏花開,千家萬戶互蹊蹊。"衆所周知,北京和今天的北京是一樣的。這種溫暖的氣候似乎一直持續到十三世紀下半葉,竹子在中國北方的分布就證明了這一點。在唐代,河内(今河南省兄弟會)、西安和鳳翔(山西省)有一個專門的竹園管理政府辦公室,稱為竹子監督部,在南宋初期,隻剩下鳳翔政府竹子監督司,河内和西安竹子監督司因沒有生産而被取消。元朝初期(公元1268年,1292年),西安和河内重新設立了"竹監司"的官方政府大門,是氣候變暖的結果。但過了一小段時間才停止,隻有鳳翔竹子的栽培一直持續到明初。這一段竹子種植史,說明十四世紀以後,即明初以後,黃河北部的竹子不再作為經濟樹種種植。

十三世紀早期和中期的溫暖時期是短暫的,很快冬天又變冷了。根據江蘇丹楊國天希的日記,他在1309年初的幾個月裡被殺,當時他從無錫乘船回家的路上運河結冰,不得不離開這艘船。浙江省杭州市的圖書館有手寫手稿,隻留下了1309年冬天的日記.M。在1329年和1353年,太湖被凍到幾英尺厚的地步,人們可以在冰上行走并凍死。這是太湖第二次和第三次被記錄為冰。蒙古詩人餘詩集裡有一首詩,描述了1351年山東省白茅黃河堤防和同年陽曆11月冰水漂流到黃河上,進而幹擾了修繕工作,定下了兩首《新歌》記載到11年(公元1351年)河段白茅, 千裡之外,流離失所的人們,就是這首歌。有"大臣們敬水,設立官員開政府林清緒,十月份監管來臨時,江冰雪,調老公10萬座新樓,手腳血流肌肉開裂,主管指令如雷聲,寒天短難上班"雲層)。黃河流域水站的最新記錄顯示,直到12月,河南和山東的河流中才出現冰。可以看出,黃河初冬結冰比現在早了一個月出現。奈賢在北京生活了幾年,在他關于佳燕的一首詩中,"三月到四月底,傅立秋(陽曆8月6日、7日)即要走了",停留的時間如此之短,相比于目前等待短短一周的記錄。從以上來看,14世紀比13世紀和現在更冷。在13世紀和4世紀,中國條件的變化和日本的櫻花盛開。

氣候的寒冷溫度也可以由山頂的雪線決定。天氣寒冷,雪線将降低。在十二世紀,中國西北部天山的雪線似乎比現在要低。《長春實西遊》描述了邱騰華應成吉思汗的邀請,從山東經蒙古、新疆到撒馬爾罕,于公元1221年10月8日(陽曆)經過斯裡木湖村附近。邱在旅行筆記中說,"大水池幾百裡見方,雪峰環,倒影池,天池的名字。湖面海拔2073米,湖周最高峰高約1500米。1958 年 9 月 14 日和 16 日,作者兩次穿越塞林湖,直到山頂上沒有積雪。目前,天山雪線的這一部分位于3700米14200米之間,考慮到邱經過這個地方的季節,如果山頂已經被常年雪線覆寫,那麼雪線比現在低200到300米左右。中國地貌工作者,在海拔3650米的天山段,近年來根本沒有發現任何侵蝕,似乎是最新剩下的最後一塊巨石。這可能是十二世紀和十八世紀寒冷日子的遺産,西歐人稱之為現代的"小冰時期"。123世紀(南宋)中國這個寒冷時期,似乎預見到了歐洲未來兩個世紀的寒冷。根據這項研究,歐洲部分地區俄羅斯平原的寒冷時期始于公元1350年左右。弗洛恩認為公元1429年至1465年是氣候明顯惡化的開始:在英國,H·蘭姆認為,公元1430年、1550年和1590年的英國饑荒是由寒冷的天氣造成的。由此可見,中國的寒潮期雖然不一定與歐洲一緻,始至終相同,但仍然密切相關。寒潮有可能始于東亞,并逐漸向西向西歐移動。

中國曆史上的溫度變化(源網)

< h1級"pgc-h-right-arrow"資料軌道"336">方智時期(公元1400-1900年)。</h1>

由明朝(公元1368年)即十四世紀以後,由于大量詩歌、史書、日記、遊記的出版,事件的素材散落在各處,即使一小部分能量的收集是一個人無法企及的。幸運的是,這些材料大部分都收集在各省縣編纂的地方編年史中。我國有五千多個本地站點。這些當地編年史除了儀器側的氣候記錄外,還提供了有關一個地區氣候的可靠曆史資料。前一節中描述的天氣材料僅限于生物學證據,例如氣候對植物生長和動物分布的關系,以及對當地人農業經營的影響,并且隻能提醒人們氣候确實與今天不同。天氣災害與氣候直接相關,當我們有以前的氣候資料與目前的氣候資料相比時,我們有更多的證據。

在各種氣候災害中,我們以異常嚴酷的冬季為氣候标準來判斷一個時期。對于在正常年份不結冰的河流或湖泊來說,這是不尋常的。在世界各地的熱帶平原上看不到冰和雪,一旦冬天結冰,這是不尋常的。本節讨論這兩種異常的出現。中國最大的三大淡水湖分别是鄱陽湖,面積5100平方公裡,洞庭湖4300平方公裡,太湖3200平方公裡。這三個湖泊都與長江相連。鄱陽湖和洞庭湖位于北緯29度左右,太湖位于北緯31度至北緯31度30度之間。對于河流當機,我們以江蘇省的淮河和湖北省濮陽的漢水為标準。南京地理研究所的徐近智根據方智對這些江湖周邊地區的長江湖泊冰河時代進行了統計,并對熱帶地區海平面降雪和霜凍年數進行了統計。對于熱帶地區的積雪僅指廣東省和廣西壯族自治區的方芝。雲南的熱帶地區由于其高海拔而不包括在内。

在十三世紀之前,資訊很少,碎片太多,以至于它隻被列為一行。自二十世紀以來,氣候一直溫和,直到1970年,當時隻有一條河流和湖泊,是以被列為一排。十四世紀之後,資料被表述為第一世紀四分之一的時間(熱帶地區的降雪始于十六世紀)。同時,表6比較了日本每四分之一世紀來訪湖泊(北緯36度和東經138度)的溫和冬季次數和冰凍天數。表 6 的最後一行,即通路湖泊的冰的日期。

在這五百年裡,我國寒冷的歲月分布不均勻,而是成群結隊地排列。溫暖的冬天在1550 1600 A.M.和1770 1830之間。寒冷的冬天在1470 A.M. 1520,1620 1720和1840 1890之間。在這個世紀,17世紀是最冷的,有14個寒冷的冬天,第二個在19世紀,總共有十個寒冷的冬天。雖然我國所列的江湖位于北緯291度至32度之間的亞熱帶地區,降雪日期僅限于熱帶地區,但表4和表5所示的低溫過程也互相吻合。這是因為三湖和淮漢江的冰,以及廣東和廣西的降雪,都來自西伯利亞或蒙古特别寒冷的寒流。據中國科學院大氣實體研究所的葉都正介紹,這次寒潮主要是歐洲阻擋高壓分裂、向東移動的結果。

與日本通路該湖的記錄相比,中國和日本的氣候接近相同。這兩個系列都表明,十七世紀的嚴冬更加嚴酷,除了日本的嚴冬開始和結束時間比中國早了大約四分之一個世紀。例如,該湖在公元17世紀16261年至1650年開始變冷,而在中國,直到公元1651年的1675年才開始變冷。十五世紀末參觀湖水很冷,中國直到十六世紀初才冷,但到了十九世紀下半葉,出現了不和諧的情緒:當中國很冷的時候,參觀湖水異常溫暖。在這種不協調中,作者認為大慶府的《日本的氣候》一書中提到了以下現象。他說,在造湖的記錄期間,一個溫泉向湖中噴出了大量的溫水,這可能會使湖水變暖,影響未來冬季不結冰。湖的面積隻有14.6平方公裡,是以容易受到一些局部因素的影響。

将中國冬季氣溫趨勢與歐洲冬季氣溫趨勢進行比較,其一緻性不如日本。在歐洲,公元1150年至1300年之間的溫和冬季最為明顯,而中國的12世紀則最為常見。中國在17世紀的寒冷冬天與歐洲的俄羅斯,德國和英國相同,但在同一十年卻不同。寒冷和溫和的冬季都保持着50年的景觀,并互相切換,這是一緻的。半個世紀以來,中國和歐洲都發生了冷淡的變化。這與整體大氣環流的變化有關,特别是上面提到的阻塞高壓的量和強度。

讓我們隻談談15世紀和19世紀相對寒冷的冬天,以下是我們将要說的關于氣候變化在此期間對人類,植物和動物的影響。在此期間,有一件事似乎很清楚:在500年最溫暖的時期(公元1400年,公元1900年),氣候沒有達到漢唐時期的溫暖。李子樹在漢唐時期生長在整個黃河流域。在黃河流域的衆多尖牙中,有幾個地方是為了紀念曾經存在于那裡的李子樹而命名的。例如,在陝西省西北部(北緯36度,東經109度20度),有梅科嶺,因為唐代有梅樹的名字("泸州的志山川",清道光修)。山東平渡(北緯36度,東經113度40度)在州北部有一座小山,素有景坡之稱,據說已經種下了一棵全山梅樹("雷州首都志山川",青千隆修。另見《平度州志善川》,《青島光修》)。目前,泸州和平渡沒有梅子。河南鄭州(北緯34度,東經113度40度)西南梅山,高幾十裡,聞到當時名多梅花(鄭州志優志"山"篇)。現在沒有李子了。解放後,鄭州市人民政府在鄭州人民公園成功種植了梅樹。鄭州在1951-1959年,絕對最低氣溫在每年-14度以上,可以說是眉滄最北端的極限。

作為參考,這裡參考了歐洲葡萄種植的曆史。葡萄園廣泛分布在公元1100年至1300年之間的英格蘭南部和德國部分地區,葡萄種植完全停止,因為嚴冬的最低溫度,特别是在公元1430年,下降到-20至-25攝氏度。這個寒冷的時期直到二十世紀初才開始變暖。在1920-1950 A.M.期間,年平均氣溫上升了半度到一度,生長季節比十八世紀長了兩三個星期;它再次種植在英格蘭南部。英國事件最長的記錄是在諾福克的馬歇爾的五代子女和孫輩的記錄,從公元1736年到1925年持續了190年。早春銀蓮花比公元1891-1925年早開21天。衆所周知,英國在二十世紀初比十八世紀溫暖得多。

在這500年中,我國最冷的時期是在十七世紀,特别是在公元16501700。例如,自唐代以來每年都向政府進貢的江西省橘園和柑橘園,在公元1654年和1676年的兩次寒流中被徹底摧毀(葉孟柱:讀物之書,與葉敬遠的《中國農業遺産選集》,45頁,第14"柑橘"四類)。在這50年中,太湖、漢水、淮河都結冰了四次,洞庭湖結冰了三次。鄱陽湖是一片廣袤地區,位于南部,也曾被冰凍。在我國的熱帶地區,半個世紀以來,冰雪也非常頻繁。

在這五百年中,中國種類繁多的材料,不是本文所能概括的。為了與14世紀前的天氣材料進行比較,隻選擇了十七世紀筆記中最冷的筆記來讨論筆記中看到的天氣材料。一個是袁小秀的日記。在36至45年(公元1608年,1617年)之間,袁小秀在湖北城附近寫日記。另一個是清杭州人談搬家"北巡"。描述一下你1653-1655年在北京的所見所聞。這兩本書詳細記錄了桃子、杏子、丁香、海獺等早春開花日期。從這兩個人的記錄中,我們可以計算出,袁小秀的春早春等待比今天的武昌等待晚了七到十天。與今天的北京等待相比,談論搬遷也是一兩個星期後。同樣值得注意的是,在十七世紀中葉,天津運河的當機期比今天要長得多。1653年,當他從杭州搬到北京時,運河在11月18日抵達天津時被當機,到11月20日,河水更加堅固,不得不開車前往北京。1655年3月5日,陽曆開始解凍,當它離開北京前往杭州時開始解凍。根據搬遷的記載,可以看出,運河當機期為每年107天。水電部水文研究所在天津附近的楊柳清站編制了1930年至1949年的記錄,其中運河年平均當機日期僅為56天,即平均當機日期為12月26日,平均開河日期為2月20日。據《北巡》稱,北京運河開通之時的日期是在節日裡,即陽曆在3月6日,比現在晚了12天。遲早,可以計算出兩個時間溫度之間的差異。根據"生物氣候定律"中的天氣理論:早春,在東溫帶大陸,緯度差1度或100米的高度差為四天。這使得等溫線的地圖顯示,北京在17世紀中葉比現在的17世紀中葉冷2攝氏度。

中國5000年溫變曲線(源網)

<儀器的觀測期(自公元1900年以來)>h1級"pgc-h-right-arrow"資料軌道"。335 英寸</h1>

風力計和雨量計在明朝之前就已經使用,直到1911年,當時的中國政府才建立了一個定期的氣象站。新中國成立後,氣象産業空前發展,完備的天氣預報站網絡遍布全國。在1900年之前,中國隻有少數幾個地方有天氣記錄。明朝初期,測雨儀分布在全國各地,1424年,朱琦(明成祖)指令總督每年向朝廷報告雨量,以衡量各地區的農業産量,但此事很快就以形式流淌,後來停止了。

在清朝(公元1644年,1910年),北京,南京,杭州和蘇州記錄了雨天。北京從1724年到1903年的記錄仍然在紫禁城。這些記錄僅記錄降雨時間的開始和結束,而未提及數量;1932年,這些記錄被分析了一次,并在一份報告中發表。根據該報告,秋季第一次降雪到春節結束時最後一次降雪的平均日期得出結論,1801-1850年期間比前一17511111100時期和随後的1851111900時期更溫暖。

1593年,意大利伽利略發明了溫度計。此後不久,耶稣祭司将溫度計引入中國。18世紀中葉,哲水三祭司J. Amiot測量了1757-1762年北京的最低日氣溫和最高氣溫,結果發表在法國期刊第六卷上。大約一百年後,1867年,聖彼得堡的俄羅斯科學院派H.弗裡切前往北京建立氣象和地磁站。他在北京工作了十六年,是《東亞氣候》一書的作者。這些論文為我們提供了有關十八世紀和十九世紀北京年平均氣溫和月平均氣溫的資訊。嚴格來說,這些舊資料無法與現代氣象記錄進行比較,因為觀測時間和儀器放置方法與今天不同(例如J.Amiot使用的溫度計仍然是荔枝刻度的熱量計)。由于這些資訊是我們18世紀和9世紀唯一記錄的溫度,是以隻能基于其原始值。

在三個月的冬季,二十世紀中葉的溫度明顯升高。12月、1月和2月的平均氣溫為-2.8°C,比1875-1880年高0.9°C,比18世紀中葉高1.4°C。但1954年和1964年夏季三個月的平均氣溫明顯低于前兩個時期。這可能是由于近年來中國東部大陸性氣候減少和海洋性氣候增加,因為東亞沿海的風速增加,海洋的影響增加。近年來,在北美東北海岸也出現了這種趨勢,由于南北溫差增加,南北風速增加以及加拿大東北部冬季和夏季變暖,大西洋沿岸洋流的活動增加。

在中國,北京是第一個擁有溫度計來确定空氣溫度的國家,但記錄不完整,中間有很大的差距。除北京外,上海、香港和天津也有長期的氣溫記錄。十年平均滑點是為了與其他國家的古代溫度進行比較。其中,香港缺乏第二次世界大戰期間的溫度,是以隻能使用每年的實際溫度,其缺點是使曲線不均勻,突然下降,看不到這個時代溫度上升或下降的趨勢。十年平均數可以糾正這一缺點。曲線表明,在十九世紀的最後二十五年中,上海的氣候非常寒冷,比冬季(指12月,1月,2月和下面的同溫)的平均溫度低約0.5攝氏度。1897年左右,冬季氣溫達到平均水準,然後超過平均水準。保持在平均水準以上約十四年。大約在1910年至1928年間,氣溫逐漸降至平均水準以下。然後冬季氣溫再次上升,直到1945年,平均氣溫為0.6攝氏度。從那時起,氣溫逐漸下降,直到1960年恢複到平均水準。在此期間,天津的冬季氣溫趨勢也呈波浪形擺動,與上海平行。但高峰和低谷比上海早了幾年到達,香港的曲線比上海慢,平均溫度的滑動較小。

從上海90年的溫度記錄可以看出,19世紀最後25年是最低的,最高的是在1940年。與同緯度的上海、亞曆山大和阿拉伯埃及共和國的開羅相比,同期(1900年最低,1936年最高)的十年平均氣溫可以發現,在下降或下降期間,上海比開羅早,氣候向西移動;

上海80多年來的氣候趨勢,其中一些上下擺動0.5攝氏度或1攝氏度,具有重要的經濟意義。它直接影響動植物的生長,間接控制病蟲害的發生,以及農業經營,農業生産可能受到影響。是以,回顧過去的氣候曆史,把握氣候變化規律,預見未來氣候變化的趨勢,具有重要意義。

在英格蘭,G. Manley研究了1680年至1960年英格蘭中部的溫度記錄,按季節和年份滑動平均值。研究發現,自1680年和1690年的低溫以來,氣溫一直在上升。在1880年至1950年間,氣溫的上升趨勢尤為明顯。之後,溫度下降了一點。與上海和天津相比,1930年後英格蘭的冬季氣溫,當時天津和上海的冬季氣溫仍在上升,而英格蘭的氣溫呈現下降趨勢。從1260年到1814年,倫敦的泰晤士河被完全當機了23次。最強壯和最容易接近的馬之一是在1309 1310年和1688 1689年的冬天。自1814年以來,泰晤士河一直沒有完全當機。自1765年以來,蘇聯的列甯格勒擁有兩百多年的氣候記錄。列甯格勒地球實體站通過研究年平均滑動溫度創造了這一記錄,證明在此期間,列甯格勒平均每年3.9攝氏度,最冷的十年是17801 1789年,年平均氣溫為2.8攝氏度,最熱的十年是1927-1936年,年平均氣溫為5.4攝氏度。就幾個世紀而言,十九世紀上半葉是最冷的。自1890年以來,氣溫一直高于總平均水準。由此可見,儀器記錄氣候變化的結果,在歐洲的時間上與國家更加一緻。

近八十年來,中國氣溫變化影響了天山雪線和冰川的演進和退縮。根據中國科學院冰川雪線勘測隊1960年進行的一項調查,證明在1910-1960年的50年間,天山雪線上升了40,150米,西部天山冰川舌退縮了500,1100米。東部天山的冰川舌退縮200至400米。同時,提高了森林線的上限。有調查表明,現在覆寫天山峰的冰川是曆史時代寒冷時期的産物,這是由1100-1900年的寒冷時期引起的,而不是第四紀冰河期的殘餘物。

十年幻燈片的平均曲線讓我們在一個地方看到了氣候變化的趨勢。缺點是它掩蓋了個别嚴酷的冬天。以下是對天津,上海和香港過去七到八十年中五個最冷冬季平均氣溫的比較分析。最低的冬季平均溫度,雖然通常是整個季節寒冷的最有代表性的标準,但并不總是與植物和人類遇到的最大自然災害相比對。在此期間,中國中部和東部最惡劣的天氣發生在1955年正常月份;因為在1955年,嚴酷的滿月,接着是溫暖的二月,整個冬天的溫度都不是最低的。

1955年的第一個月,來自西伯利亞的連續寒流打破了中國中部和南部許多地方的絕對最低溫度記錄。今年,正陽關附近的淮河從1月1日到2月15日結冰。從1月1日至2月20日,漢水也當機了20天。洞庭湖從1月3日至6日完全當機了三天。這是20世紀洞庭湖、漢水、淮河結冰事件中唯一有記載的事件。本月的寒流緊随京漢鐵路,是以氣溫下降是這條路上最大的。太湖在中國東部僅部分當機。在熱帶中國的許多地方,甚至在海南島的南部,霜凍已經下降。數十萬畝熱帶樹木被凍死,廣東的冬季蕃薯今年被徹底摧毀。

在此期間,另一場嚴重的寒流發生在1936年2月受寒流影響最大的天津。當時,天津港和海河出口從2月初到3月初被當機。這是當地老年人一生中從未有過的事情,從那以後就沒有發生過。天津港被當機的原因是什麼?首先,由于1936年2月的極端低溫,1月平均氣溫為-6.7°C,2月為-4.4°C,比往年平均氣溫低2.5°C和2.7°C;這是由于東風的頻率為28.3%,阻止了浮冰進入大海,第三,1936年2月天津的積雪量(1891-1949年2月最重的雪)。

為什麼有些冬天溫和,寒流很少見,有些冬天寒流災害太多?如果在一段時間内再次發生嚴重的寒流,這種周期性的原因是什麼?一些氣象學家認為,太陽黑子周期與氣候周期有關。日本和大慶府認為,19世紀日本水稻作物,由于夏季氣溫低,幾年生長不良,似乎與太陽黑子最大的年份一緻。波蘭的A.根據Kosiba的說法,"北半球的極端冬季與太陽最活躍的年份,太陽黑子的最高年份密切相關。然而,這種相關性隻在短期内對一個地區有效。例如,中歐極端寒冷的冬季在許多情況下與北極極其溫暖的冬季相吻合。

天津、上海和香港最寒冷的冬天,都發生在1957年和1863年,是太陽黑子最大的年份,這似乎支援了達克利夫和科西巴的觀點。然而,如果我們遵循線索,回到十九世紀和十八世紀最冷的冬天和最冷的年份,将它們與太陽黑子的最大年份進行比較,我們可以看到它們并不總是一緻的。在上海,像1945年和1878年這樣的寒冷年份實際上出現在太陽黑子的最小年份。總之,太陽的活動,比如太陽黑子的數量,雖然影響着地面上的氣候,但其關系相當複雜,至今我們還沒能探索出一個好的規律。

<h1類"pgc-h-right-arrow"資料軌迹">的結論</h1>

四五十年前,歐洲和美國的大多數正統氣候學家認為,氣候在曆史上是穩定的。根據J. Hann的觀點,如果有一個地方有30年的溫度記錄或40年的降雨記錄,我們可以為那個地方設定一個标準。該标準代表了曆史上幾個世紀以來的溫度和降雨量。近幾十年來,世界收集的氣象資料駁斥了這一觀點。在中國,《夢溪筆談》作者沈壽、《侬丹》作者張備、《廣陽雜話》作者劉憲庭等古籍作家都對曆史上氣候的恒定性表示懷疑,并提出了曆代氣候多變的例子,這些事迹都記載在上述著作中。毛主席在《中國共産黨在國戰中的地位》一文中說:"我們民族有千百年的曆史,有其特色,有其珍貴的财物。對于這些,我們仍然是國小生。今天的中國是中國發展的曆史中國;"中國文學是中國氣候史的寶庫,我們應該好好研究一下。

這篇論文的研究隻是一個國小生試圖窺探中國悠久的氣候曆史的一次測試。在中國如此廣闊的地區和五千多年的時間裡,人們很容易找到一條出路,走出二十四年曆史和五千多方志的浩瀚海洋。是以,誤解和沖突是不可避免的,特别是在考古和實體時期。

本文對中國過去五千年氣候史的初步研究可以得出以下初步結論:

(1)在過去五千年的前兩千年中,從仰光文化到安陽陰市場,大部分時間的年平均氣溫高于現在的溫度約2攝氏度。一月份的氣溫比現在高出約315攝氏度。同時上下波動,目前僅限于物料,無法探索。

(2)之後,有一系列的上下擺動,最低溫度為公元前1000年,公元400年,公元1200年和1700年;

(3)在每400至800年期間,50至100年的小周期可分為溫度範圍為0.511°C的周期。

(4)在上述周期中,任何最冷的時期似乎都始于東亞太平洋沿岸,冷波動向西擴散到歐洲和非洲的大西洋沿岸。還有一種從北到南的趨勢。

将曆史時代中國氣候的波動與世界其他地區的波動進行比較,很明顯,氣候的波動是普遍的,雖然最冷的年份和最熱的年份可以在不同的時代,但它們是互相呼應的。關于歐洲曆史上的氣候變化,英國的C·P·E·布魯克斯是二十世紀上半葉最有成就的作家。通過将公元三世紀的歐洲氣溫上升和下降圖表與中國同期的溫度變化圖進行比較,我們可以看到兩地之間的溫度波動之間存在聯系。在同樣的起起落落中,歐洲往往落後于中國。十二世紀是中國近代史上最冷的世紀,但在歐洲,十二世紀是溫暖的世紀。如果說十七世紀的寒冷是這樣的,那就是中國比歐洲早五十年。歐洲和中國與氣候有着密切的關系是有原因的。由于這兩個地區的冬季寒冷,它們在西伯利亞受到高壓的控制。如果西伯利亞的高壓向東擴張,西北風在中國北方很強,那麼中國是寒冷的,歐洲是溫暖的。相反,如果西伯利亞高壓趨向于歐洲,歐洲有強烈的東北風,那麼北歐則受到溫和中國的影響。隻有當西伯利亞高壓高到足以控制整個歐洲和亞洲時,雙方将不得不同時經曆嚴寒。

挪威的冰川學家根據地面的上升和下降,繪制了過去1萬年來挪威雪線上升和下降的地圖。雪線的上升和下降與一個地方的溫度密切相關。一個氣候溫暖的時代,然後雪線上升,時代變冷,雪線下降。與挪威過去五千年的雪線相比,我國氣溫的上升和下降大緻相同,但也有不同的。溫度0線為目前溫度等級,在陰、周、漢、唐時代,溫度高于現代;挪威雪線也有一種趨勢。但在戰國時期,即公元前400年,中國出現了一個寒冷的時期。同樣需要指出的是,雖然雪線與溫度密切相關,但也取決于降雨量和雨季的分布,是以雪線以下的曲線不能完全代表溫度的上升和下降。

最近,丹麥哥本哈根大學實體研究所的W. Dansgaard教授在格陵蘭島Camp Century的一個冰川塊中研究了使用放射性同位素結冰時的溫度,導緻同位素增加,當溫度很高時增加1攝氏度。我們參考了W. Dansgaard的格陵蘭島過去1700年溫度上升和下降地圖中的文字,與本文中由天氣測量的中國同一溫度地圖進行了比較,A顯示了從三世紀到現在中國的溫度波動。B表示格陵蘭島同時用同位素測量的溫度。圖中的兩條線幾乎是平行的。從三國到六朝的低溫,從唐朝的高溫到南宋清初的兩次突然的寒冷,兩地都是一緻的,但時間略有不同。例如,12世紀初的格陵蘭島仍有高溫,而中國南宋則開始處于寒冷時期。但是,格陵蘭島的氣溫相差隻有三四十年,已經跌破了平均水準。在歐洲,12世紀和3世紀的天氣非常溫暖,與中國和格陵蘭島不同。如果回到三千年前,中國竹書年記載的寒冷在歐洲是找不到的,直到戰國時期,歐洲才變得寒冷。但是在S. G·Johnsen和W. Dansgaard的圖表顯示,格陵蘭島有兩三百年前的寒冷時期,三千年前,與竹書年的記錄相呼應。在2500到2000年前,在中國戰國和漢朝之間,格陵蘭島的氣候與中國一樣溫和。所有這些都表明,格陵蘭島的古代氣候變化與中國一緻,而不是西歐。格陵蘭島距離中國2萬多公裡,同樣古老的氣候變化是全球性的标志。筆者認為,這是由于格陵蘭島與中國緯度的差異,而是位于大陸的東部邊緣,雖然面向海洋,仍然是大陸性氣候,而西歐的海洋性氣候受大氣環流的影響也不盡相同。加拿大安大略省東部地質調查局(北緯50度,西經90度)利用古代土壤遺留下來的孢子花粉,産生3 000至2 500年前寒冷時期的結果;中國屠昌旺同時研究了中國氣溫與世界海浪的相關系數,得出的結論是,中國冬季氣溫(12-2月)與北大西洋波浪的相關系數為正,雖然指數很小,但換言之,中國冬季氣溫與北美大西洋沿岸冬季氣溫變化相似。簡而言之,地球氣候的巨大變化是由太陽輻射控制的,是以像冰河時代這樣的感冒是普遍存在的。但是,氣候的微小變化,如年氣溫變化112°C,受大氣環流的影響,大陸性氣候和海洋氣候的影響不同,在這裡都會受到影響。

本文主要采用天氣法對古代氣候的變化進行推測。天氣是最古老的氣候标志之一;古代冰和水的古代溫度與W.D.Urry的新發現成比例測量,并且兩種方法的結果可以大緻一緻,也證明利用含有古氣候材料的古代曆史書籍進行古氣候研究是一種有效的方法。如果我們能夠掌握過去氣候變化的規律,我們将能夠為未來氣候的長期預測做出貢獻。本文隻是初步讨論,對于古氣候問題的描述很少,但引起的問題很多。隻要能以馬來主義和毛澤東思想為理論指導,貫徹"今日古今"的方針,充分利用中國豐富的古代資料、考古資料,從古代氣候研究中定期進行長期預測,隻要我們努力去做,就能得到結果。

<h1類""pgc-h-arrow-right-"data-track""330" ></h1>

本文來源為《考古學報》第一期,嚴克軒先生的文章《近5000年中國氣候變化的初步研究》,圖檔來源網絡

< h1級""pgc-h-right-arrow"資料跟蹤""332"></h1>

閱讀更多:世界其他地區的氣候變化

自4000 B.C以來,世界氣候經曆了許多寒冷,溫暖,幹燥和潮濕的變化。通過分析文化發展較早或氣候變化證據較為明顯的地區的曆史資料,如埃及、歐洲和北極的尼羅河流域,世界曆史上的氣候變化可分為以下幾個時期:

(1)大西洋時期(公元前4050年 - 公元前2650年.C)。也稱為氣候适宜期。溫暖多雨,平均氣溫比現代高2.5攝氏度,尼羅河洪水位比現代高12-20米,熱帶半雨區的降雨量比現代高出約3倍。

(2)早期北亞(公元前2650年- 2050年)。氣候寒冷,以北冰洋冰凍表面為标志,海平面比現代低約4米。

(3)中北亞(公元前2050年-1500年)。氣候變暖,但僅次于大西洋。

(4)北亞晚期(公元前1500年 - 750年之前)。寒冷幹燥,北歐繼續經曆嚴寒,尼羅河水位下降。

(5)希臘時期(公元前750年 - 公元前150年)。溫暖潮濕,北歐溫暖,山毛榉林出現,南歐也更溫暖,黑海平面比現代高3米。

(6)羅馬時期(公元前150年 - 公元350年)。涼爽幹燥,山地冰川一度擴大,塔裡木盆地邊緣和古絲綢之路沿線有豐富的井泉,有許多繁榮的城鎮。

(7)羅馬晚期(350-700)。溫暖幹燥,北歐長期幹旱,美國西南部幹旱使河流幹涸,黑海比今天低3米,古絲綢之路因幹旱而衰落,熱帶地區多雨潮濕。

(8)8世紀(700-800)。北歐和西歐變得更冷,熱帶降雨減少。

(9)升華期(800-1200)。這是近2000年最熱的時期。北歐和西歐的風暴減少,溫暖幹燥,墨西哥炎熱潮濕,尼羅河被熱帶雨水淹沒,落基山脈南部的雪線比今天高出約366米,北極冰邊界比今天要北得多。公元900.M,愛斯基摩人定居在極地地區。

(10)中世紀寒冷時期(1200-1450)。西歐和北歐寒冷潮濕,冬季嚴酷,海水32米,美洲寒冷幹燥,低于多年平均水準,尼羅河洪水水位低于平均水準。

中世紀的溫暖(1450-1550)。赤道的海平面上升和充沛的降雨。

小冰時期(1550-1890)。氣候寒冷,極端冰層正在強烈擴張,山地冰川正在前進,山地雪線正在下降,世界大部分地區陸地和海上的冰雪處于上一個冰河時代結束以來的最高水準。17世紀天氣最惡劣,歐洲嚴冬和寒冷的次數顯着增加,而潮濕,寒冷的夏季導緻作物産量低下。中國也是一個頻繁的冬季時期。

閱讀更多:中國的氣候變化:

暖期是指溫度高于平均水準,寒冷期是指溫度低于平均水準(23攝氏度)。

第一個溫暖時期:(公元前2000年.C年-公元前1000年)夏季,商朝,西周

第一個寒冷時期:東部周

第二溫暖期:兩漢

第二冷期:魏晉南北三朝

第三個溫暖時期:唐朝

第三冷期:五代十國兩歌

第四個溫暖時期(相對溫暖,但不比以前更溫暖):明朝

第四個寒冷時期:(17至19世紀)清朝