産地:科普中國

生産:遠離科普

監督:中國科學院計算機網絡資訊中心

"自古以來,我們有勤勞的人,勤勞的人,要求生命的人,放棄生命尋求正義的人,......這是中國的脊梁。"

魯迅

1918年秋天,當一艘來自美國的船停靠在上海時,一名瘦弱的國際學生走下船闆,帶着向國家報告和造國的夢想,正式踏上了中國的土地,這片土地已經是中國的一部分八年了。

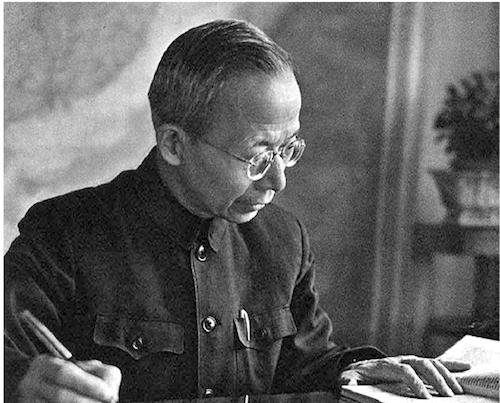

他是,也就是說,他可以被看到。

(圖檔來自網際網路)

他出生于浙江省紹興市東莞鎮(今浙江省紹興市上虞區)的一個小商人家庭。1910年,在"玉子補償"的支援下,選拔出的第二批各級中國留學生漂洋過海,于克軒就是其中之一。

剛到美國時,毫不猶豫地進入伊利諾伊大學學習農學,當時"中國通過農業建立了30個國家",他認為這是回歸祖國的唯一途徑。然而,由于不同的自然耕作條件和農業系統,美國的農業技術沒有得到發展。是以,他搬到了哈佛大學地理系,開始學習氣象學,這是與農業關系最密切的學科。

作為第二批留學海外學生之一,嚴克軒回國後,開啟了他作為中國現代地理氣象學先驅、浙江大學創辦人的輝煌人生。

從受制于人到受制于人,中國氣象事業的創始者

"為了成為天文,而不是了解土地......這也是平庸的。"對于國家來說,擁有獨立的氣象觀測和地理資訊資料是軍事、經濟甚至國家發展的重中之重。

1918年,美國在其土地上建造了200多個氣候監測站。大洋彼岸的中國仍處于半封建混沌之中,隻有香港和上海徐家彙兩個氣候監測站,都在外國人的控制之下。唯一由中國人管理的中央觀景台是一片混亂和封閉。直到1930年,中國的天氣預報主權仍然牢牢掌握在外國人手中。

同時,日軍正在深入、詳細地研究中國的氣象、地理、水文資訊,為随後入侵中國提供細緻入微的戰争情報支援和入侵關鍵點。所有這一切,讓可以令人毛骨悚然和痛苦的心痛。他意識到,中國人必須有自己的氣象預報,這不僅有利于國家的農業生産,而且與戰備密切相關。

随後,他在南京高等師範學校任職,并主持建立了中國第一個地理系。1928年,在蔡元培的支援下,他在南京北極館成立了中央研究院氣象研究所,并擔任所長。1930年元旦,氣象研究所完成了東亞氣象圖,開始釋出天氣預報和台風預報,并将攝氏溫度設定為中國天氣溫度的标準機關。從那時起,中國人終于開始主導中國的氣象産業。

南京北極館和于克君銅像(照片:作者)

在接下來的8年裡,嚴克軒走遍了中國各地,主持建立了40多個氣象站和100多個降雨測量站,為我國氣象事業的起步奠定了堅實的基礎。作為我國現代氣象科學的創始者,闫克軒先生對氣候變化的一系列開創性思考和研究,為人們了解全球變暖這一世界重大科學問題提供了重要的參考和依據。

從浙江大學校長到"浙江大學保姆"——百年名校從此開始

大學是一個國家的未來,校長是一所大學的靈魂。

1936年,懷着對中國教育的熱愛,在浙江大學,當浪費繁榮時,于克軒成為浙江大學校長。他向蔣介石提出了三個要求,一個是大學的财政資源不能中斷,二是校長要有全權使用人,三是校長隻做半年。

然而,作為浙江大學校長的重擔,這次的挑選,卻是整整13年。

翟克軒全力投入到浙江大學的建設中。在擔任校長期間,他提出"求真"一詞為校訓,聘請并收錄了一大批國内優秀教師,如馬一夫、良興北、葉良福、蘇布清等。同時,嚴克軒對浙江大學的源頭明确提出了嚴格的要求,即使是浙江省省長的女兒、參議院議長的兒子,分數達不到标準,也不會被錄取。就連闫可軒的長子也不例外,成績達不到标準,浙江大學也拒絕錄取。

抗日戰争期間,為了避免陷入日本人的蹄子入侵,1937年,于克軒率領浙江大學千名師生,走上了西流放之路。"浙江大學四招"後,終于抵達貴州遵義。流亡期間,浙江大學始終堅持高品質的教學和實驗,率先實施世界流行的"導師制度"。抗日戰争勝利後,翟克架構繼續支援浙江大學師生反對獨裁統治,争取民主的愛國運動,學校的科學、民主和進步思想始終占上風,以至于國民黨特工罵浙江大學是"共産黨的讓步"。直到1949年4月,他才拒絕了與國民黨一起撤軍台灣的請求,耐心等待人民解放軍的到來。

浙江大學嚴克軍銅像(圖檔來源:浙江大學網站,http://oc.zju.edu.cn/2019/0614/c29930a1242021/page.htm)

在他60歲生日那天,浙江大學生送給他一面金色的旗幟,并寫下了"浙江大學保姆"四大字,以示對老校長的敬意。在他擔任浙江大學校長的13年中,浙江大學已從原文、理、工、農、科、醫等7個學院的16個系發展到文、理、工、農、科、醫等7個學院的25個系和10個科研院所。70多人已經發展到200多人,在校生人數也從500多人增加到2000多萬人,培養了3500多名國家級進階人才(如錢萬元、程開家、胡繼民、葉杜正、顧朝豪等),為新中國的科教提供了大量的中堅力量。

從"可持續發展"到"曲線":新中國的千年計劃

1949年10月1日,他在天安門廣場的高層見證了建國典禮。十六天後,他被任命為中國科學院副院長,承擔起上司國家科學事業規劃和發展的責任。中國科學院地理研究所在于克軒的組織下宣布成立。随後,于克軒組織了一批大規模的綜合考察活動,足迹遍布全國各地,并完成了我國自然區劃的劃分、國土格局的制定等工作。1962年6月,72歲的他加入了中國共産黨。

在全國各地的自然地理調查過程中,餘俞悲哀地發現,中國上遊黃土高原地區的水土流失嚴重,通過對北京塵埃的觀察,閻還可以發現,中國北方的空氣品質也在迅速惡化。"可持續發展是中國的千年計劃",作為這一理念的先行者,翟克軒始終從科學的角度關注中國的人口、資源和環境問題。他提出了"農民還畜,還林"的思想,指出中國要"科學合理地""移入沙漠",解決中國北方荒漠化蔓延的問題。這不僅是對"可持續發展"理念的前瞻性探索,也是過去50年中國自然資源勘探的一大研究方向。

哈巴湖國家級自然保護區保護林建設(圖檔:新華社)

自1921年回國以來,他在日記中觀察并記錄了每天的天氣和狀況,并于1963年出版了《等待生命》一書,為中國的農業發展做出了重要貢獻。晚年,他在《近5000年中國氣候變化的初步研究》一文中提出了"曲線曲線"的概念,将近千年來中國朝代的變化和溫度的變化相結合,在世界上引起轟動,并引領西方學者的"格陵蘭曲線"數十年。

可可曲線和格陵蘭曲線(圖檔來源:CCTV10)

1974年2月6日,他在日記中寫道,他最後一次觀察中國的情況:"雨,多雲,東風1到2度,最高零下一度,最低七度。次日,他在北京去世,享年83歲。

結語

閻先生為中國科學院院士、中國共産黨黨員、中國現代氣象學家、地理學家和教育家,中國現代地理與氣象學創始人。他經曆了時代的變化,與新中國一起成長。

縱觀餘先生美好的科學生活,我們由衷欽佩他崇高的科學精神、現實的科學态度,為中國科學事業做出的巨大貢獻。正是閻先生畢生緻力于科學力量精神,為當今中國地理和氣象研究的繁榮奠定了基礎。

人物傳記

于克軍(1890.3.7-1974.2.7),浙江省紹興縣東莞鎮(今浙江省紹興市上虞區)人。中國科學院院士,中國共産黨黨員,中國現代氣象學家,地理學家,教育家,也是中國現代地理與氣象學的創始者。1928年,他創立了中央研究所氣象研究所,并擔任南京氣象研究所所長。1936年任浙江大學校長。新中國成立後,曆任中國科學院副院長、全國科學技術協會副會長、中國地理學會理事長、中國氣象學會理事長、中國自然科學史委員會主任、中國科學院生物與地球科學系主任。他在氣候變化、實體科學、農業氣候、自然分區和科學史方面做出了傑出的貢獻。