产地:科普中国

生产:远离科普

监督:中国科学院计算机网络信息中心

"自古以来,我们有勤劳的人,勤劳的人,要求生命的人,放弃生命寻求正义的人,......这是中国的脊梁。"

鲁迅

1918年秋天,当一艘来自美国的船停靠在上海时,一名瘦弱的国际学生走下船板,带着向国家报告和造国的梦想,正式踏上了中国的土地,这片土地已经是中国的一部分八年了。

他是,也就是说,他可以被看到。

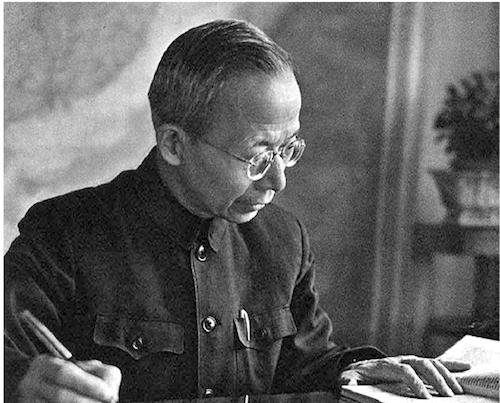

(图片来自互联网)

他出生于浙江省绍兴市东莞镇(今浙江省绍兴市上虞区)的一个小商人家庭。1910年,在"玉子补偿"的支持下,选拔出的第二批各级中国留学生漂洋过海,于克轩就是其中之一。

刚到美国时,毫不犹豫地进入伊利诺伊大学学习农学,当时"中国通过农业建立了30个国家",他认为这是回归祖国的唯一途径。然而,由于不同的自然耕作条件和农业系统,美国的农业技术没有得到发展。因此,他搬到了哈佛大学地理系,开始学习气象学,这是与农业关系最密切的学科。

作为第二批留学海外学生之一,严克轩回国后,开启了他作为中国现代地理气象学先驱、浙江大学创办人的辉煌人生。

从受制于人到受制于人,中国气象事业的奠基人

"为了成为天文,而不是了解土地......这也是平庸的。"对于国家来说,拥有独立的气象观测和地理信息数据是军事、经济甚至国家发展的重中之重。

1918年,美国在其土地上建造了200多个气候监测站。大洋彼岸的中国仍处于半封建混沌之中,只有香港和上海徐家汇两个气候监测站,都在外国人的控制之下。唯一由中国人管理的中央观景台是一片混乱和封闭。直到1930年,中国的天气预报主权仍然牢牢掌握在外国人手中。

同时,日军正在深入、详细地研究中国的气象、地理、水文信息,为随后入侵中国提供细致入微的战争情报支持和入侵关键点。所有这一切,让可以令人毛骨悚然和痛苦的心痛。他意识到,中国人必须有自己的气象预报,这不仅有利于国家的农业生产,而且与战备密切相关。

随后,他在南京高等师范学校任职,并主持建立了中国第一个地理系。1928年,在蔡元培的支持下,他在南京北极馆成立了中央研究院气象研究所,并担任所长。1930年元旦,气象研究所完成了东亚气象图,开始发布天气预报和台风预报,并将摄氏温度设定为中国天气温度的标准单位。从那时起,中国人终于开始主导中国的气象产业。

南京北极馆和于克君铜像(照片:作者)

在接下来的8年里,严克轩走遍了中国各地,主持建立了40多个气象站和100多个降雨测量站,为我国气象事业的起步奠定了坚实的基础。作为我国现代气象科学的奠基人,闫克轩先生对气候变化的一系列开创性思考和研究,为人们了解全球变暖这一世界重大科学问题提供了重要的参考和依据。

从浙江大学校长到"浙江大学保姆"——百年名校从此开始

大学是一个国家的未来,校长是一所大学的灵魂。

1936年,怀着对中国教育的热爱,在浙江大学,当浪费繁荣时,于克轩成为浙江大学校长。他向蒋介石提出了三个要求,一个是大学的财政资源不能中断,二是校长要有全权使用人,三是校长只做半年。

然而,作为浙江大学校长的重担,这次的挑选,却是整整13年。

翟克轩全力投入到浙江大学的建设中。在担任校长期间,他提出"求真"一词为校训,聘请并收录了一大批国内优秀教师,如马一夫、良兴北、叶良福、苏布清等。同时,严克轩对浙江大学的源头明确提出了严格的要求,即使是浙江省省长的女儿、参议院议长的儿子,分数达不到标准,也不会被录取。就连闫可轩的长子也不例外,成绩达不到标准,浙江大学也拒绝录取。

抗日战争期间,为了避免陷入日本人的蹄子入侵,1937年,于克轩率领浙江大学千名师生,走上了西流放之路。"浙江大学四招"后,终于抵达贵州遵义。流亡期间,浙江大学始终坚持高质量的教学和实验,率先实施世界流行的"导师制度"。抗日战争胜利后,翟克框架继续支持浙江大学师生反对独裁统治,争取民主的爱国运动,学校的科学、民主和进步思想始终占上风,以至于国民党特工骂浙江大学是"共产党的让步"。直到1949年4月,他才拒绝了与国民党一起撤军台湾的请求,耐心等待人民解放军的到来。

浙江大学严克军铜像(图片来源:浙江大学网站,http://oc.zju.edu.cn/2019/0614/c29930a1242021/page.htm)

在他60岁生日那天,浙江大学生送给他一面金色的旗帜,并写下了"浙江大学保姆"四大字,以示对老校长的敬意。在他担任浙江大学校长的13年中,浙江大学已从原文、理、工、农、科、医等7个学院的16个系发展到文、理、工、农、科、医等7个学院的25个系和10个科研院所。70多人已经发展到200多人,在校生人数也从500多人增加到2000多万人,培养了3500多名国家级高级人才(如钱万元、程开家、胡继民、叶杜正、顾朝豪等),为新中国的科教提供了大量的中坚力量。

从"可持续发展"到"曲线":新中国的千年计划

1949年10月1日,他在天安门广场的高层见证了建国典礼。十六天后,他被任命为中国科学院副院长,承担起领导国家科学事业规划和发展的责任。中国科学院地理研究所在于克轩的组织下宣布成立。随后,于克轩组织了一批大规模的综合考察活动,足迹遍布全国各地,并完成了我国自然区划的划分、国土格局的制定等工作。1962年6月,72岁的他加入了中国共产党。

在全国各地的自然地理调查过程中,余俞悲哀地发现,中国上游黄土高原地区的水土流失严重,通过对北京尘埃的观察,阎还可以发现,中国北方的空气质量也在迅速恶化。"可持续发展是中国的千年计划",作为这一理念的先行者,翟克轩始终从科学的角度关注中国的人口、资源和环境问题。他提出了"农民还畜,还林"的思想,指出中国要"科学合理地""移入沙漠",解决中国北方荒漠化蔓延的问题。这不仅是对"可持续发展"理念的前瞻性探索,也是过去50年中国自然资源勘探的一大研究方向。

哈巴湖国家级自然保护区保护林建设(图片:新华社)

自1921年回国以来,他在日记中观察并记录了每天的天气和状况,并于1963年出版了《等待生命》一书,为中国的农业发展做出了重要贡献。晚年,他在《近5000年中国气候变化的初步研究》一文中提出了"曲线曲线"的概念,将近千年来中国朝代的变化和温度的变化相结合,在世界上引起轰动,并引领西方学者的"格陵兰曲线"数十年。

可可曲线和格陵兰曲线(图片来源:CCTV10)

1974年2月6日,他在日记中写道,他最后一次观察中国的情况:"雨,多云,东风1到2度,最高零下一度,最低七度。次日,他在北京去世,享年83岁。

结语

阎先生为中国科学院院士、中国共产党党员、中国现代气象学家、地理学家和教育家,中国现代地理与气象学创始人。他经历了时代的变化,与新中国一起成长。

纵观余先生美好的科学生活,我们由衷钦佩他崇高的科学精神、现实的科学态度,为中国科学事业做出的巨大贡献。正是阎先生毕生致力于科学力量精神,为当今中国地理和气象研究的繁荣奠定了基础。

人物传记

于克军(1890.3.7-1974.2.7),浙江省绍兴县东莞镇(今浙江省绍兴市上虞区)人。中国科学院院士,中国共产党党员,中国现代气象学家,地理学家,教育家,也是中国现代地理与气象学的奠基人。1928年,他创立了中央研究所气象研究所,并担任南京气象研究所所长。1936年任浙江大学校长。新中国成立后,历任中国科学院副院长、全国科学技术协会副会长、中国地理学会理事长、中国气象学会理事长、中国自然科学史委员会主任、中国科学院生物与地球科学系主任。他在气候变化、物理科学、农业气候、自然分区和科学史方面做出了杰出的贡献。