湯斌是清初理學的重要人物之一,關于他的學術觀,徐世昌等編纂的《清儒學案》中稱:“先生笃守程、朱,亦不薄陸、王,身體力行,不尚講論。”由此也可以看出,湯斌是程朱理學和陸王心學的調和派。

然而從他的言行舉止來看,他的态度更偏重于心學,史革新在《清代理學史·上卷》中說:“湯斌、崔蔚林、陳浵等是孫門弟子中為數不多的宗王學者。湯斌治學雖然标榜無程朱、陸王門戶之分,但于陸、王則多有回護。”由此可證,湯斌雖然号稱是調和派,然其内在心理還是偏重于陸王心學,這種态度跟他的師承有很大關系,因為他是孫奇逢的弟子。

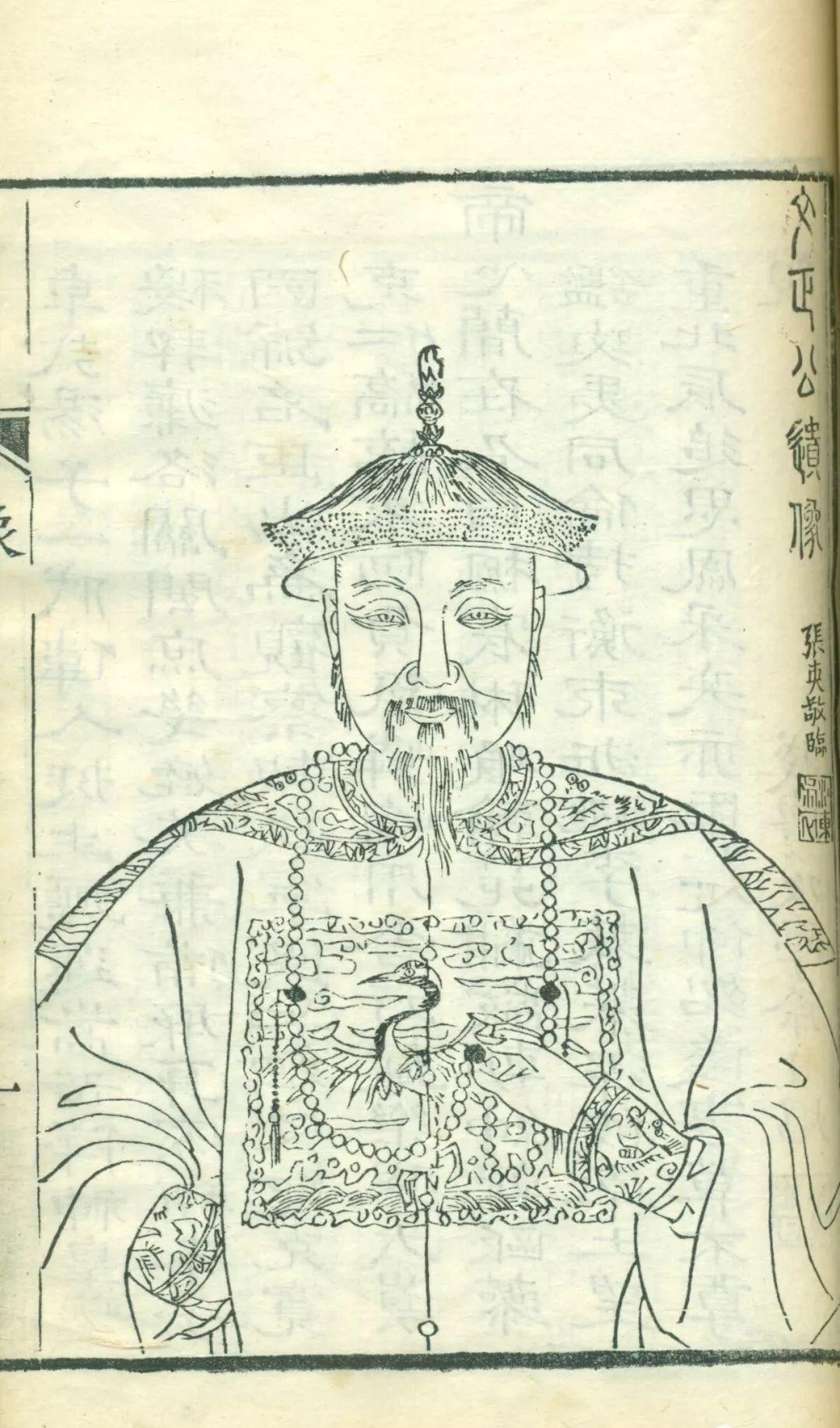

湯斌像

湯斌本是清順治九年的進士,曾任江西布政使司參政等職。順治十六年,湯斌聞父生病,于是辭職回家。他回到家鄉除了照顧父母,就是努力地讀書,而正是在這個階段使他接觸到了理學:“先生辭官乞養後,侍父及繼母軒恭人,居裡色養盡孝。讀書恒至夕。父令就寝,辄至夜分不辍,嘗曰:‘學者須要天理人欲之間見得分明,方始有益。一毫相雜,則非學也。’”(《清儒學案》附錄)

等到父親去世後,他前往蘇門山拜孫奇逢為師,《清儒學案》中稱:“從孫夏峰于蘇門山講學,著弟子籍,同訂《理學宗傳》。”關于湯斌在孫奇逢門下的情形,附錄中有這樣一段記載:“先生父喪服阕,詣蘇門谒孫夏峰,受業門下。每質疑,夏峰亟稱之,歸而所得益邃,所行亦益力。夏峰與書曰:‘仆以骨脆膽薄,孤立肩承三十餘年,今得道丈付之。天挺弘毅之資,天之有意于斯文,豈偶然哉!’及再過夏峰,問答甚多,嘗謂:‘人能自省察警覺,則高明廣大常自若,非有增損也。’”看來,湯斌是個善于動腦筋的人,他邊學習邊向老師提出問題,為此受到了孫奇逢的誇贊。等他離開老師之後,師徒間通過通信繼續探讨着學問。

湯斌撰《湯子遺書》清同治九年蘇廷魁刻本祠堂藏闆本,書牌

到了康熙十八年,湯斌又去參加了博學鴻辭科考試,這次讓他得到了翰林院侍講一職。在任職期間,他參與了《明史》的修纂。康熙二十年,湯斌當上了日講官,是以他時常能跟皇帝在一起,故而他的理學觀念也對玄烨有一定影響,《清儒學案》附錄中有這樣的記載:“先生再入詞館,居京師,繩牀破被,數椽不蔽風雨。直講筵,聖祖令錄詩文進覽。所進詩文各十篇。聖祖閱至《學言》一篇,命陳大意。對曰:‘周子至朱子,學皆純正精微。後學溺于訓诂,殊失其本意。王守仁緻良知之說,救正末學流弊,但語多失中,門人又失其宗旨。竊謂補偏救弊,各有深心,願學者識聖人之真,身體力行,久之,當自有益。徒競口語,無益也。’上颔之。”

湯斌雖然在朝中任職,然而他對生活卻完全不在意,住在破爛的房子中依然苦讀,玄烨讓他把自己的詩文呈上,皇帝看後,命他講解,于是湯斌從周敦頤一直講到了朱熹,之後又提到了王陽明。他認為王陽明的觀念沒錯,隻是他的門人沒有傳下王學正宗,是以他覺得應當糾正王學之弊。他的這番言論令皇帝點頭稱贊。

湯斌撰《潛庵先生拟明史稿》清同治九年蘇廷魁刻本祠堂藏闆本

由此可見,在整體觀念上,湯斌是想用程朱的觀念來救陸王之弊。從這一點來看,他是受老師孫奇逢的影響,是以李元度在《國朝先正事略》中評價說:“公之學,源出夏峰,而能持新安、金溪之平,大旨主于刻勵實行,以講求實用,無王學杳冥放蕩之弊,故為異趣而同歸。”

李元度認為,湯斌的學術觀能夠平衡朱熹和陸九淵兩派的不同觀念,并且認為他能夠認得清王學的弊端。然而湯斌在康熙二十二年,曾經程朱學派的著名人物陸隴其,有過一場著名的辯論。通過這場辯論可以看出,湯斌雖然不反對程朱理學,但他更心儀于陸王心學。

湯斌撰《湯子遺書續編》清同治九年蘇廷魁刻本祠堂藏闆本

康熙二十二年,湯斌在京城期間拜訪了陸隴其,二人初次見面時,雖然有着語句上的交鋒,但總算沒有争論起來,吳光酉等撰的《陸隴其年譜》中,記載了二人見面時的情形:“湯言:‘湯言:‘今學者好排擊先儒,不知應如此否?’先生雲:‘大抵為姚江而發。’酉按:湯公天資樸茂,人品清高,為一代偉人。第其師門授受,猶不脫良知家窠臼,是以卒不能接洛、閩之傳。其所謂今學者,意蓋在石門,且借以諷先生也。先生以未深交,弗與驟辨。他日以書論姚江之失,兼錄舊所作《學術辨》示之,冀其自悟耳。惜乎湯公晚年所學,一出于正,不久而殁也。”看來,首先發難者是湯斌。

湯說:當今有些學者喜歡批評前代大儒,這種做法不知對不對。陸回答說:這些批評主要是針對王陽明吧。對于陸的這個回答,吳光酉作了一段案語,他首先誇贊湯斌很聰明,人品也很好,可惜他們受其老師影響,内心還是本着王學觀念,是以吳光酉認為,湯斌的這種學術觀不是理學正傳,是以湯斌在跟陸隴其對話時,他所說的“今學者”,其實指的是講求程朱理學的呂留良。

湯斌撰《乾坤兩卦解》清同治九年蘇廷魁刻本祠堂藏闆本

但吳光酉認為,湯斌的批評對象并不是針對呂留良,而是借呂來批評陸隴其。但陸隴其覺得,自己是初次跟湯斌見面,不便于即此争論起來,故此後他就以書信的形式跟湯斌探讨學術觀。陸隴其同時把自己的學術著作《學術辨》錄一本寄給湯斌,希望湯能悔悟過來,從陸王轉歸程朱。可惜,湯斌還未醒悟時就已經去世了。

當然,這是吳光酉的觀點,而在這個過程中,湯斌對陸隴其的觀點也是通過回信予以了辯駁。陸在給湯的信中,有很多地方直斥王學之非:“陽明之學不息,則朱子之學不尊。”

在這裡,陸隴其把陽明之學與朱子之學對比起來看待,其認為彰顯朱子之學,那就必須要消滅陽明之學的觀念。針對陸隴其的這些指斥,湯斌在回信中予以了這樣的反擊:“近年有一二巨公倡言,排之不遺餘力,姚江之學遂衰,可謂有功于程、朱矣!然海内學術澆漓日甚,其故何與?蓋天下相尚,以僞久矣。巨公倡之于上,随聲附和者多。更有沉溺利欲之場,毀棄坊隅,節行虧喪者,亦皆著書镂闆,肆口譏彈,曰:‘吾以趨時局也!’亦有心未究程、朱之理,目不見姚江之書,連篇累牍,無一字發明學術,但抉摘其居鄉居家隐微之私,以自居衛道閑邪之功。夫讦以為直,聖賢惡之。惟學術所關,不容不辨,如孟子所謂不得已者可也。今舍其舉術而毀其功業,更舍其功業而讦其隐私,豈非以學術精微,未嘗探讨,功業昭著,未易诋誣,而發隐微無據之私,可以自快其筆舌?此其用心,亦欠光明矣!”

湯斌撰《湯文正公史稿》清同治九年蘇廷魁刻本祠堂藏闆本,書牌

湯斌認為,近些年來,有人提倡程朱理學,以此來打擊陽明心學,果真,王學派衰落了下來,這種做法應該是有功于程朱之學,然而現實所看到的結果,是社會的學風更加敗壞。為什麼會有這樣的情況出現呢?因為打擊陽明學的結果,是使天下學人變得更加虛僞。

幾位大人物提倡程朱理學,而社會上的大多數人卻随聲附和,這也算是一種趕時髦,但這些附和之人其實并沒有認真地研究程朱理學,同時也沒有看過王陽明的著作,他們隻在那裡一味地指責王學,其實對王學宗旨一點兒都不了解。

湯斌在回信中針對陸隴其對王學的指責,他亮明了自己的态度:“來谕雲:‘陽明嘗比朱子于洪水猛獸,是诋毀先儒,莫陽明若也,今亦黜。’夫毀先儒者耳,庸何傷?竊謂陽明之诋朱子也,陽明之大罪過也,于朱子何損?今人功業文章,未能望陽明之萬一,而止效法其罪過,如兩口角罵,何益之有?恐朱子亦不樂有此報複矣!故仆之不敢诋斥陽明者,非笃信陽明之學也,非博長厚之譽也,以為欲明程、朱之道者當心程朱之心,學程、朱之學。窮理必極其精,居敬必極其至。喜怒哀樂,必求中節;視聽言動,必求合禮;子臣弟友,必求盡分。久之人心鹹孚,聲應自衆。即笃信陽明者,亦曉然知聖學之有真也。若曰能謾罵者即程朱之徒,則毀棄坊隅,節行虧喪者,但能鼓其狂舌,皆将俎豆洙、泗之堂矣,非仆之所敢信也。”