玉堂春蘇三墓原來在永城!有史記載。

周恩來總理生前曾帶電影戲劇片《梁山伯與祝英台》出訪,向外國友人介紹說梁山伯與祝英台是“中國的羅密歐和朱麗葉”,那麼王三公子(王舜卿)和蘇三也就可以稱為是——— 明朝時期的羅密歐與朱麗葉。

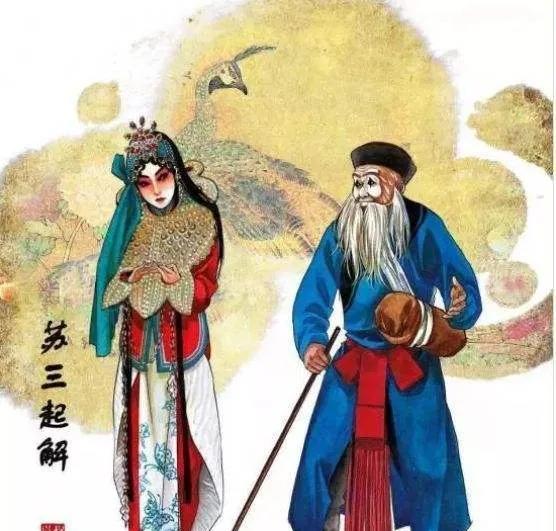

《警世通言》中《玉堂春落難逢夫》情節曲折跌宕,蘇三和王舜卿的愛情故事感人肺腑,被編成多種戲劇後唱遍神州,尤甚是平劇《玉堂春》影響最大,直到現在,不少人還能哼上幾句。查文獻知王舜卿是永城人。當時蘇三在監獄的供詞中說她與王舜卿是同鄉。如此說來,王舜卿和蘇三都是永城人。他們有什麼曲折離奇的愛情故事呢?

文史及劇本中的王舜卿

永城文史大觀編委會所編的《永城文史大觀》中《蘇三歸宿永城》一文中說:“查《明史》和《永城縣志》可知,永城有一官宦王家。王三善兄弟四人,長兄三益,次兄三益,四弟三德,王三善排行第三,稱王三公子。此人年輕時學業荒廢,浪迹四方。萬曆丁酉年(公元1597年)三十二歲方中拔貢,三十六歲中進士。據王三善家鄉流傳,王三善和蘇三結為夫妻後帶至永城家中,恩愛異常。”

明代作家馮夢龍在《玉堂春落難逢夫》中開篇介紹王舜卿:話說(明)正德年間,南京金陵城有一人,姓王名瓊,别号思竹,中己醜科進士,累官至禮部尚書……況長子南京中書,次子時當大比,躊躇半晌,乃呼公子三官(老三,即戲劇中所稱“王三公子”)前來。那三官雙名景隆,字舜卿,年方一十七歲。生得眉目清新,風姿俊雅,讀書一目十行,舉筆即可成文,是個風流才子。王爺愛惜勝如心頭之氣,掌上之珍。當下王爺吩咐道:“我留你在此讀書,叫王定(侍從)讨賬,銀子完日,速回家,免得父母牽挂。我把這裡賬目都留與你。”這就是故事的背景。《明史·王三善傳》記載:“王三善,字彭伯,永城人。萬曆二十九年進士。由荊州推官入為吏部主事。齊、楚、浙三黨抨擊李三才,三善自請單騎行勘,遂為其黨所推。曆考功文選郎中,進太常少卿。天啟元年十月按擢右佥都禦史,代李竗巡撫貴州。”《玉堂春落難逢夫》說是明正德年間的事,香港孫戲漁先生說,馮夢龍把故事起碼提早了五十年。我們從馮夢龍編寫的其他話本看,他對曆史故事的改定是相當多的。這是因為當時的文人的寫作多忌諱官疑,迫使文人故布疑陣,改換門庭,或是僞托,生怕被诋為妄人托名。

山西洪洞縣的蘇三監獄

馮夢龍在《情史·卷二》中是這樣記述其情節的:河南王舜卿……鸨啧有繁言。生不得已出院,流落都下,寓某廟中。廊間有賣果者見之曰:“公子乃在此耶!玉堂春為公子誓不接客,命我訪公子所在。今幸無他往。”乃走報蘇。蘇诳其母(鸨母),往廟酬願。見生,抱泣曰:“君,名家公子,一旦至此,妾罪何言。然胡不歸?”生曰:“路遙費多,欲歸不得。”妓與之金曰:“以此置衣飾,再至我家(妓院),當徐區畫。”生盛服仆從,複往。鸨大喜,相待有加。設宴,夜闌,生席卷所有而歸(此是生與蘇三的謀劃)。鸨知之,撻妓(蘇三)幾死。因剪發跣足,斥為庖婢。未幾,山西商聞名求見,知其事,愈賢之,以百金為贖身。逾年發長,顔色如故,攜歸為妾。初商妻皮氏,以夫出,鄰有監生,挽妪與通。及夫娶妾,眼妒之。夜飲,置毒酒中。妓逡巡未飲,夫代飲之,遂死。監生欲娶皮,乃唆皮告官雲:“妓毒殺夫。”妓曰:“酒為皮置。”皮曰:“夫始绐(欺騙她)為正室,不甘為次,故殺夫,冀改嫁。”監生陰為左右(暗地裡使錢買通官役),妓遂成獄。

其中“山西商”者,乃山西洪洞縣人,玉堂春落難逢夫的故事,就發生在山西洪洞縣,直到1920年(民國九年),洪洞縣司法科還儲存着蘇三的案卷。卷宗顯示,王舜卿是蘇三的同鄉這一情節,便是蘇三在供詞中供出來的。當年的“蘇三供堂”、“蘇三監獄”被長期儲存下來,并多經維修,不幸毀于1977年。當年蘇三在此含冤入獄,三次受審,因理案官員受賄而受盡酷刑。此監獄在今洪洞縣政府院内西南,是我國儲存最好的明代監獄。一進門便見挂有“明代監獄”匾額的大門,首先看到的是蘇三的塑像,外院是當年監獄的辦公場所,左邊的院落是普通監牢,中間是過道,兩邊共有監房十餘間,過道頂上布有鐵絲網,網上挂有銅鈴,一有犯人越牆逃跑,便會觸響銅鈴。過道盡頭的左邊便是死囚牢的大門。進了門洞,裡面還有一道門,而這兩道門卻是一扇從右開,一扇從左開,不明就裡的囚犯如果越獄,往往出了一道門卻怎麼也打不開第二道門,一個小小的改動就能拖延犯人越獄的時間。進入死囚牢院,右面是一堵高牆,左面就是當年關押蘇三的牢房,裡面有蘇三塑像。死囚院的中央還有蘇三坐監時洗衣的水井和石槽。井口留下一道道繩索磨下的印記,井口隻有半尺多寬,這是為了防止死囚投井自殺。右面的高牆裡灌裝的都是流沙,犯人若挖牆越獄,流沙便會從挖開的小口中源源不斷地流來,使其難以挖通圍牆。蘇三被誣告打入這樣的監獄裡,獄中生活的殘酷想來讓人不寒而栗。

出獄多磨難

王三公子與蘇三離别後又怎樣了?馮夢龍在《情史》一書中記述道,“生歸,父怒斥之。遂矢志讀書,登甲科,後擢(提拔)禦史”,巡按山西,閱讀案卷時發現蘇三的案卷,看了十分吃驚,“潛訪得監生鄰妪事,逮以來,不伏”。他們死不交代,王便想了一個辦法,讓一個小官吏藏在櫃裡,把監生和皮氏以及與他們撮合事的老妪帶上來在櫃旁施刑,然後人們都散去,把他們留在那裡,看他們說什麼。這辦法果然靈驗,“妪年老,不堪受刑,私謂皮曰:‘爾殺人累我。我止得監生五金及兩匹布,安能為若(你)受刑?’二人懇曰:‘姆再忍須臾,我罪得脫,當重報。’櫃中胥聞此言,即大聲曰:‘三人已盡招矣。’官出,胥為證,俱伏法。王令鄉人僞妓兄,領回籍,陰置别邸,為側室。” ;

蘇三在死亡的邊緣上得王舜卿為其平反昭雪,被送回永城後又怎樣了?《蘇三歸宿永城》一文說:“據王三善家鄉永城傳說,王三善和蘇三結為夫妻後帶至永城家中恩愛異常。一日,二人在後花園觀賞盛開的百花,王三公子問蘇三最愛何花,蘇三說:‘君看雞冠花亭亭玉立,葉壯绛透,花紅耀眼,妾最為喜愛。’王三善無心地脫口而出:‘此花雖好看,其根卻臭,有何可愛?’蘇三聽了頓時臉色大變,認為是丈夫揭她的短,嫌棄她的妓女出身,舉足就往下跳,王三善一把沒拉住,蘇三墜樓而死。王三善羞愧難言,痛不欲生,隻好将愛妾暫丘野外。後王三善作為貴州巡撫讨叛,被殺,運回永城。”

黃泉難相見

王三善平叛被殺是史實。《明史》載,當時叛亂者為安邦彥。王三善曾以兩萬人破賊十萬,創下了我國曆史上以少勝多的一個戰例。據蔡東藩寫的《明史通俗演義》所述,當時貴州一帶發生叛亂,當時明廷正注重遼東的戰争,顧不上那裡,隻有讓新任巡撫王三善負責剿平,派侯恂(侯方域的父親)前去巡視。侯方域的《壯悔堂集》一書中《年譜》載:“貴州安邦彥介諸苗叛,诏以司徒公(侯恂)巡按之。”後王三善在戰亂中被殺。

王三善的首級被降賊陳其愚割去,三善的随侍家丁便把無頭屍運回原籍永城。天啟帝朱由校為了表彰功臣,用白銀做了一個人頭,賜給王氏附屍而葬。至今,永城一帶一直流傳着“金頭、銀頭,不如爺的肉頭”的諺語。

《永城文史大觀》中《蘇三歸宿永城》中說,王三善的屍首被運回永城後,“本當與愛妾蘇三合葬,怎奈封建傳統觀念作祟,妓女卑賤不能入林,隻好埋在王氏墓林之外。有心人念及王、蘇恩愛一場,恐後人遺忘,謹慎地将王三善墓旁埋下一石條,上刻‘百步之外蘇三之墓也’。此石條在1980年進行全縣地名普查時方被發現。”原為國民黨永城縣六區區長劉子正1990年回憶說,“1930年他專程去縣西北馬樓參觀王三善和蘇三墓,時王墓石碑為松柏掩映,字迹清晰,保護完好。大墓西北約三百六十米處,有一墓冢,墓前殘碑上刻‘王三善愛妾鄭麗春之墓’隐約可辨。鄭麗春為蘇三原名。碑的背面,時人劉瑞用白石灰水寫詩一首:‘紅顔多薄命,青冢向黃昏。斷碣斜陽卧,殘碑已生塵。’現在王三善墓依然完好,蘇三墓已不複存在。”

蘇三既然在入獄後受刑時供出她是王三善的同鄉,大概不會是假。一對戀人的徹骨戀愛史讓人品思出王三善青少年時雖行為放蕩,但與蘇三結下深厚感情後不計蘇三低賤的身份,甘願冒風險為她平反昭雪,結成夫妻并真情相待,其品格也值得稱道。有馮夢龍的小說和《玉堂春》等唱蘇三的戲劇傳世,商丘的“羅密歐與朱麗葉”的浪漫與對愛情的忠貞便成為傳世的佳話。