在本文中,我們将跟進我之前文章的内容,以了解從1950年到1960年代後期的标準模型的曆史。我們将介紹粒子加速器的發展,哈東的故事以及對稱間隙。

标準模型的簡史(至20世紀50年代),描述粒子及其互相作用的最佳理論

< h1級"pgc-h-右箭頭資料跟蹤-"3">粒子加速器和對稱性 - 1950年代至1960年代</h1>

自1950年代以來,大多數粒子實體實驗都圍繞着将粒子撞擊在一起。原理很簡單 - 将粒子加速到接近光速的速度,并讓它們碰撞。在粒子碰撞之後,分析它們是如何擴散的,看看它們是否與理論預測一緻。實體學家使用散射振幅來預測散射應該是什麼樣子。散射振幅是一種機率分布,用于描述在互相作用後可能處于狀态的粒子。振幅分析是量子場論的必修課。

粒子加速器是将粒子加速到散射實驗所需的高能量的裝置。在20世紀50年代,粒子加速器和氣泡室有了顯着改進。在20世紀40年代後期,實體學家經常使用同步加速器進行實驗。同步加速器是一種加速器,它用磁場加速粒子。随着粒子能量的增加,磁場的強度也會增加,以跟上它。

磁場的強度需要随着粒子速度的增加而增加,并保持圓形。否則,粒子将偏離方向。

同步加速器在1940年代後期被用來加速電子,這使得它們更接近光速(與質子相比)通常要容易得多。所需的能量通常在1 GeV左右。直到1952年,同步加速器中的質子加速才成功,質子同步加速器的進一步發展能夠産生能量E≥MeV。

20世紀50年代是黃金十年,在此期間發現了數十個粒子,其中大多數與強互相作用有關。這些顆粒主要不是很強。哈登是一個由誇克組成的粒子,一個我們稍後将讨論的基本粒子。質子和中子是沒有的,但還有其他例子,比如介子。

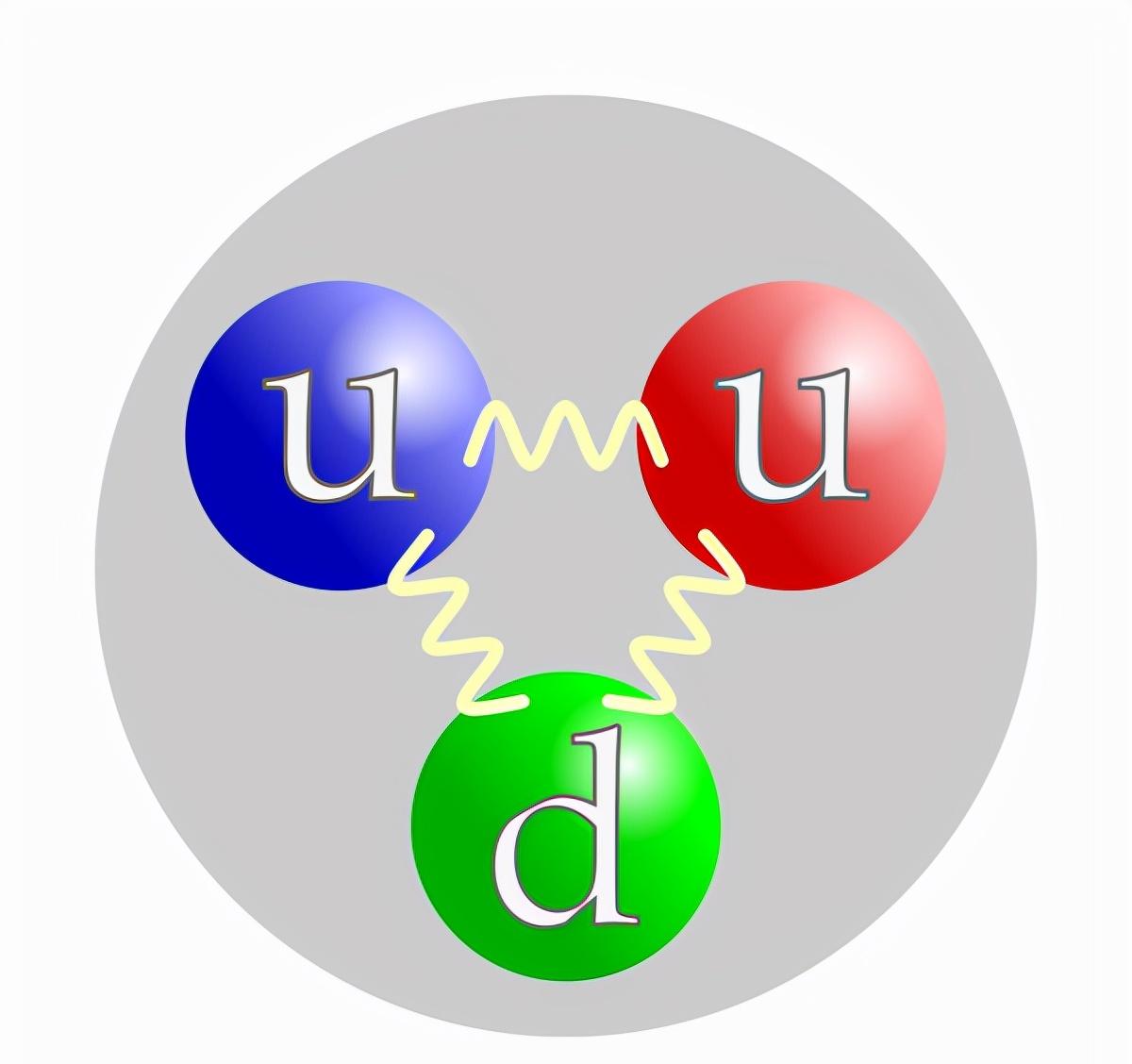

實體學家當時并沒有認真對待誇克的概念。誇克是通過強互相作用聚集在一起的基本粒子,強互相作用力的載體是膠子。有一種關于誇克及其在量子色中的互相作用的理論。

上圖顯示了一個質子。它由兩個"上"誇克和一個"下"誇克組成。誇克由強互相作用的載體膠子保持在一起。

哈頓分為兩種不同的類型,這取決于它們由多少誇克組成。哈頓的兩個誇克被稱為介子,而哈頓的三個誇克被稱為哈頓。如您所知,質子是質子和中子,所有這些都由三個誇克組成。我們在上一篇文章中讨論過的Π介子,它是介子。

進入奇異原子的世界,為什麼它能引發新的實體學甚至能量突破?

有某些類型的屬性與粒子相關聯,我們通常将這些屬性與粒子相關聯。充電是我們熟悉的功能之一。質子具有正電荷,而電子具有負電荷。電荷的概念很重要,因為它在互相作用過程中保持不變。

随着新粒子的發現,實體學家推測可能存在其他類型的電荷。其中一個物種是奇怪的,它在腐爛中起作用。奇點是一種電荷,當物體在強互相作用下互相作用時,它是守恒的。

此外,還有一個稱為"奇偶校驗"的屬性,它大緻是指對粒子的方向進行編碼。已經證明,與電磁和強互相作用不同,奇偶性在弱互相作用下是不守恒的。在吳建雄等人中,發現钴衰變β已經改變了方向。這表明奇偶校驗不是曾經考慮過的自然的基本對稱性。

< h1級"pgc-h-arrow-right"data-track""16"在20世紀60年代>對稱性</h1>

實體理論的對稱性如何與電荷等守恒量密切相關?通常,實體理論具有相關的對稱性組。例如,在量子電動力學(控制電磁力的理論)中,我們有一個由數學家稱為"U(1)對稱"的對稱結構,由光子介導。

其他理論以及由此産生的對稱群以某種方式統一了弱互相作用,強互相作用和電磁互相作用。一個例子是楊-米爾斯理論,一個非阿貝爾對稱群。它目前用于标準模型,但當時,它預測的中間粒子尚未被發現,是以科學界拒絕了這一理論。

缺乏統一的對稱群是一個問題。在20世紀50年代,人們發現了如此多的粒子,但不知道哪些是基本的,哪些不是。然而,在1961年,

介子的八邊形

八位位元組法是一種基于稱為SU(3)的對稱基團的表征系統地組織不同粒子的方法。對稱群的特征是一組遵循基本對稱規則的數學對象。例如,為了表示一組旋轉,我可以為您提供一個角度,以在 0 到 360 度之間旋轉圓。在本例中,我使用數字來表示輪換組。這将是旋轉組的一維表示形式。但是,我也可以用表示旋轉的2×2矩陣來表示它,這将是一個二維表示。

有一個想法是通過将它們組織成代表組來為粒子添加一些結構。諸如 SU (3) 之類的群的特征可以被認為是一個格網,其中 X 軸是守恒量,Y 軸是另一個守恒量。中子和質子是單個多态的兩種狀态,是SU(3)的8維表示的一部分。這顯示在下圖中的奇點和電荷。八個次元中的每一個都預測或與粒子的存在重合。

還有一個10維SU(3)符号,Ω粒子尚未被發現,但從網格圖中,Gelman預測了它的存在,然後在不久之後發現了它。然後,在1964年,格爾曼和其他人再次提出了誇克的想法。在數學中,對稱群具有"内在"表示,稱為基本表示。SU(3) 的基本表示是三維的,這導緻了誇克的概念,因為三個誇克構成了一個 hadon。最初的誇克是向上的、向下的和奇異的。

出于數學原因,除非存在另一個守恒量,否則10個符号,奇點,誇克和費米特的存在是不可能的。1964年,格林伯格和1965年南韓提出了色彩的概念來解決這個問題。1967年,深度非彈性散射首次證明質子和中子内部存在某種東西。然後人們開始認真對待誇克的想法。

< h1級""pgc-h-right-arrow"資料軌道""25">對稱間隙</h1>

說明粒子具有品質的最佳機制——自發對稱性斷裂,如何了解負品質?

這些發展是好的,但沒有人能解釋為什麼粒子有品質。要做到這一點,他們需要額外的數學機制。早在1961年,Southern、Goldstone、Salam和Weinberg就提出了對稱性的想法。南方從超導性中獲得了對稱性突破的想法。對稱性斷裂是指場方程在一定條件下解入一種狀态,例如較低的溫度,這并不一定能保持理論本身的原始對稱性。

戈德斯通意識到,當一個對稱性被分解成一個更小的對稱群時,一個粒子應該是無品質的,另一個是無品質的。

這就是為什麼粒子可能在1964年由希格斯機制發現的機制後面有品質。希格斯機制是一個對稱缺陷,它解釋了标準模型中的品質模型。希格斯機制還預測了2013年發現的一種新粒子希格斯玻色子的必要存在。

希望本文能夠提供有關标準模型中相對最新發展的一些詳細資訊。在下一篇文章中,我将介紹标準模型的目前問題。