【學校簡介】保定陸軍軍官學校,簡稱“保定軍校”,建立于清光緒二十八年(1902),停辦于民國十二年(1923),是中國近代史上第一所正規陸軍軍校,校址在河北省(之前叫直隸)保定市,前身為清朝北洋行營将弁學堂、北洋速成武備學堂、通國陸軍速成武備學堂、北洋陸軍速成學堂、陸軍軍官學堂,民國後改稱保定陸軍軍官學校,是黃埔軍校之前中國最高軍事學府。學校的最初負責人是馮國璋,當時稱總辦(即校長),1906年改由段祺瑞接任;其後軍事理論專家蔣百裡、第二次直皖戰争中任皖軍總指揮的曲同豐等人都先後擔任過校長。若從民國元年(1912)算起,保定軍校辦過9期,畢業生有6000餘人;若從北洋速成武備學堂算起,保定軍校訓練了近1萬名軍官。其中1600多人獲得将軍頭銜,這些人遍布當時的軍界和政界,在中國近代的政治舞台上發揮着非常重要的作用。代表人物有蔣介石、葉挺、李濟深、白崇禧、張治中、傅作義、薛嶽、陳誠、張群等。校訓:守信、守時、苦讀、勤練、愛校、愛國。

【曆史沿革】1901年11月,直隸總督兼北洋大臣李鴻章病逝,袁世凱到保定接任其職。小站的練兵教員根據《辛醜條約》不準駐紮天津附近,于是亦移至保定。1902年袁世凱在保定東關外創練常備軍(新軍)并設軍政司(旋改督練公所),下設兵備、參謀、教練3處,分别由劉永慶、段祺瑞、馮國璋任總辦。5月經袁世凱奏準,在保定東關外開辦北洋行營将弁學堂,由馮國璋任總辦(即校長)。1903年2月袁世凱奏請開辦陸軍國小堂、中學堂、大學堂,進行正規軍事教育訓練。之後于保定建成北洋陸軍速成武備學堂,即保定軍校前身。1903年8月學堂開始第一屆招生。1906年為統一兵制将兵權收回中央,清政府設立陸軍部,同年8月學堂停辦,在該校舊址創立通國陸軍速成武備學堂,直屬中央管轄。1906-1911年分别在保定校址開辦北洋陸軍部陸軍速成學堂、陸軍軍官學堂、陸軍預備大學堂。1912年袁世凱任中華民國總統後,任命段祺瑞為陸軍總長,當年7月經陸軍部準許把陸軍預備大學堂搬至北京,并更名為陸軍大學;10月于保定原址開辦保定陸軍軍官學校,第一任校長為段祺瑞親信趙理泰。1913年7月二次革命爆發,兩廣、兩湖、江西、安徽、江蘇、福建及四川等省的學生,利用軍校放暑假期間紛紛跑到江西等地參加反袁作戰,直到翌年3月底才輾轉返校。1920年直皖戰争爆發,直系軍閥将投降後的皖系第十五師官兵收容在保定軍校内,由于未能及時得到軍饷,十五師官兵發生嘩變,将軍校洗劫一空,并縱火焚燒了校舍房屋;曹锟派兵前來鎮壓時,又趁機掠走步槍2000支、騾馬300匹,以緻學校無法複課。1923年8月保定軍校停辦。曹锟将在漕河辦的講武堂移至軍校舊址。曹锟倒台後該講武堂停辦,軍校先後成為直系、奉系、國民黨等軍隊的兵營,每換一次防,校舍便遭一次破壞。1937年“七·七”事變後,這裡成了日本侵略軍在保定的重要基地。1945年日本投降後校舍被拆毀;保定解放後軍校改建為農場,又改為畜牧場。1993年遺址被公布為河北省文物保護機關,同年6月成立保定軍校紀念館籌建處。1995年又在遺址上建成仿原軍校建築風格的紀念館第一期工程。2002年擴建為12畝,并修複檢閱台。2002年投資1.4億元建成華北最大的保定軍校廣場對外開放。2003年保定軍校紀念館正式開館。2006年學校舊址被國務院準許成為第六批全國重點文物保護機關。

【學校貢獻】

保定軍校之是以中外聞名,與其人才輩出及對中國近代史影響之大是分不開的。僅民國改元後11年的畢業生即達6553人,其中不少畢業生成為中國近代革命史上的知名人物,為中國人民的革命事業立下了不朽的功勳。如葉挺是我黨著名軍事将領,在北伐戰争中他率領的“鐵軍”使敵人聞風喪膽,抗日戰争時期任新四軍軍長;趙博生、董振堂烈士是甯都起義著名上司人,趙博生曾任紅五軍團副總指揮兼參謀長,董振堂任紅五軍團長,先後為革命事業光榮犧牲。地下黨員、原國民黨第33集團軍副司令長官張克俠和何基沣,在淮海戰役的緊要關頭,分别率59軍和77軍火線起義,為順利取得淮海戰役的勝利做出了重大的貢獻;還有何柱國、王長江等,也都為革命事業做出了貢獻。

該校畢業生中也有不少人成為民主革命骨幹,如辛亥革命元老、同盟會嘉應州主盟人何子淵六弟何貫中、李濟深,在軍校便參加了辛亥革命活動。1911年10月10日湖北武昌起義當夜,他們幾個軍校學生毅然潛出校外,将南北大動脈漕河鐵橋炸毀,成功阻止了清軍南下鎮壓起義軍,為革命黨人赢得了寶貴的準備時間。解放後李濟深任中華人民共和國中央人民政府副主席。季方在辛亥革命中曾任北伐軍敢死隊排長,又投入讨袁戰争,解放後任全國人大常委、全國政協副主席。駐武漢第四鎮統制張廷輔将軍,辛亥革命時率兩營軍隊攻克總督府,後被暗殺。國民三軍軍長兼北京警備副司令孫嶽,在保定軍校上學時加入同盟會,以其宅第為軍校同盟會的秘密集會點;1924 年與馮玉祥将軍合作發動北京兵變,逮捕并囚禁北洋軍閥政府總統曹锟,促進了中國曆史的程序;他率領的國民三軍進駐保定後,釋放了被曹锟、吳佩孚囚禁的京漢鐵路總工會委員史文彬、長辛店分會幹部陳曆茂、保定分會會長何立泉和副會長白月嶽等參加 “ 二.七 ”大罷工的黨和工會負責幹部。何遂在軍校加入同盟會,後任北洋第六鎮統制吳祿貞的參謀,積極協助推翻清朝帝制,并參與在保定建立燕晉聯軍大總督府的革命行動,建國後任全國人大常委會法制委員會委員。

此外,鄧演達、耿毅、劉越西、陳銘樞、吳藝五、劉汝賢、周季展、李競容、周思誠、商震、王法勤、黃曦、沈濤、王紫齋、劉建藩、倪德勳、張文、童保暄、張璧、甕巨卿、安溯顔、劉耀奎、錢鼎和陸軍速成學堂的方聲濤、呂公望、林知淵等,都曾投身于辛亥革命和讨袁戰争。還有不少人經過曲折的道路後又投身于革命陣營,如張治中、傅作義、陶峙嶽(開國上将)、楚溪春、劉文輝等。當然,保定軍校也有不少學生成為北洋軍閥和國民黨反革命陣營的進階軍政首要人物,如陸軍速成學堂畢業的學生蔣介石、張群、王柏齡;軍官學校畢業的白崇禧、陳誠、李樹春、秦德純,以及熊式輝、顧祝同、劉峙、薛嶽、羅卓英、馬法五、周至柔等國民黨進階将領。

【知名校友】

1期(1912年8月秋入學、1914年11月畢業,共1114名):

鄭大章、唐生智、董宋珩、蔣光鼐、梁春溥、晏勳甫、傅汝鈞、魏益三、龔浩、曹士傑、曹浩森、黃輝祖、夏首勳、晏道剛、周址、周玳、周祖晃、榮鴻胪、榮臻、張定璠、張樾亭、張笃倫、張钺、吳尚、楊石松、楊愛源、蘇炳文、劉文島、劉玉珂、門炳嶽、門緻中、劉鳳池、王鎮淮、王天培、左世允、馮轶裴、稅梯青、向傳義、李炳之、李品仙、孫楚、孫震、李樹春、李興中、劉牧群、甄紀印。

2期(1914年初入學、1916年5-6月畢業,共956名):

陳骥、陳國棟、陳樹藩、陳繼承、陳銘樞、陳鼎勳、李雲傑、杜春沂、劉興、劉峙、劉文輝、劉尚志、李濟深、何貫中、齊燮元、戴鳳翔、孫嶽、何遂、馬曉軍、王柏齡、呂公望、劉玉珂、劉郁芬、孫傳芳、鄧錫侯、吳佩孚、吳新田、李景林、李鼎新、陳嘉谟、王暤南、秦德純、秦紹觀、葉琪、馮鵬翥、邢震南、周斓、施北衡、祝紹周、廖磊、唐俊德、富占魁、梁培璜、徐啟明、陶峙嶽、黃隐、彭誠孚、熊式輝、戴嶽。

3期(1914年8月入學、1916年8月畢業,共801名):

徐祖贻、徐庭瑤、徐培根、夏威、趙觀濤、陶柳、陶鈞、黃紹竑、梁朝玑、蔡廷锴、戴戟、周碞、周鳳歧、姚純、賀維珍、何宣、何健、陳以忠、陳安寶、蕭山令、張剛、張貞、張義純、張治中、陳焯、吳石、朱傳經、王天鳴、白崇禧、毛秉文、張钫、張培梅、張聯棻、趙守钰、姚琮、唐國谟、商震、蔣鴻遇、童葆暄、于達、王懋功、賈康、孔慶桂、呂煥炎、劉建緒、劉和鼎、楊效歐、吳國桢、顔仁毅。

4期(1915年秋入學、1917年秋畢業,共209名):

朱懷冰、尹呈輔、王翰鳴、劉祖舜、劉膺古、汪之斌、胡宗铎、彭進之、程汝懷。

5期(1916年6月入學、1918年9月畢業,共630名):

張蔭梧、吳克仁、李服膺、王靖國、白濡青、李生達、楊耀芳、劉翼飛、嚴重、何紹南、耿幼麟、趙承绶、唐永良、鄭俊彥、孟憲吉、董英斌、魯英麟、傅作義、賴世璜、楚溪春。

6期(1917年初入學、1919年春畢業,共1333名):

林廷華、歐陽駒、周渾元、周毓英、郝夢齡、趙博生、胡祖玉、餘漢謀、陳宗進、陳公俠、邵百昌、吳奇偉、李振球、李揚敬、李文田、上官雲相、牛範九、鄧龍光、鄧演達、葉挺、葉肇、呂超、呂瑞英、華振中、朱晖日、劉茂恩、楊傑、楊宏光、李漢魂、阮玄武、顧祝同、徐旨乾、郭忏、呂競存、譚邃、羅策群、缪培南、黃琪翔、黃鎮球、黃鎮國、覃連芳、韓漢英、韓德勤、彭位仁、彭毓斌、樊崧甫、薛嶽、何柱國。

7期(1917年秋入學、1919年秋畢業,共191名):

陳長捷、黃維剛。

8期(1918年8月入學、1922年7月畢業,共638名):

萬耀煌、馬法五、王東源、王育瑛、王景宋、王以哲、古鼎華、史文桂、史澤波、孔令恂、劉紹先、劉廣濟、劉奉濱、劉珍年、劉春榮、李士林、韓洞、鄒洪、陳誠、張權、張文清、張東凱、陳孔達、宋肯堂、柳際明、周祥初、張厚琬、周至柔、郭思演、韓錫侯、傅仲芳、徐梁、高卓東、胡伯翰、裴昌會、郜子舉、郗恩綏、羅卓英。

9期(1921年10月入學、1923年8月畢業,共702名):

李宗弼、王晉、劉萬春、劉多荃、李覺、牟中珩、何基沣、宋邦榮、張知行、張克俠、張壽齡、賀粹之、周福成、施中誠、郭寄峤、展書堂、董振堂、黎行恕。

【校園概況】

學校位于保定舊城東北5華裡,總面積約1500餘畝。東西長2公裡多,南越今東風東路,北跨今五四東路兩側,南北長1公裡有餘。

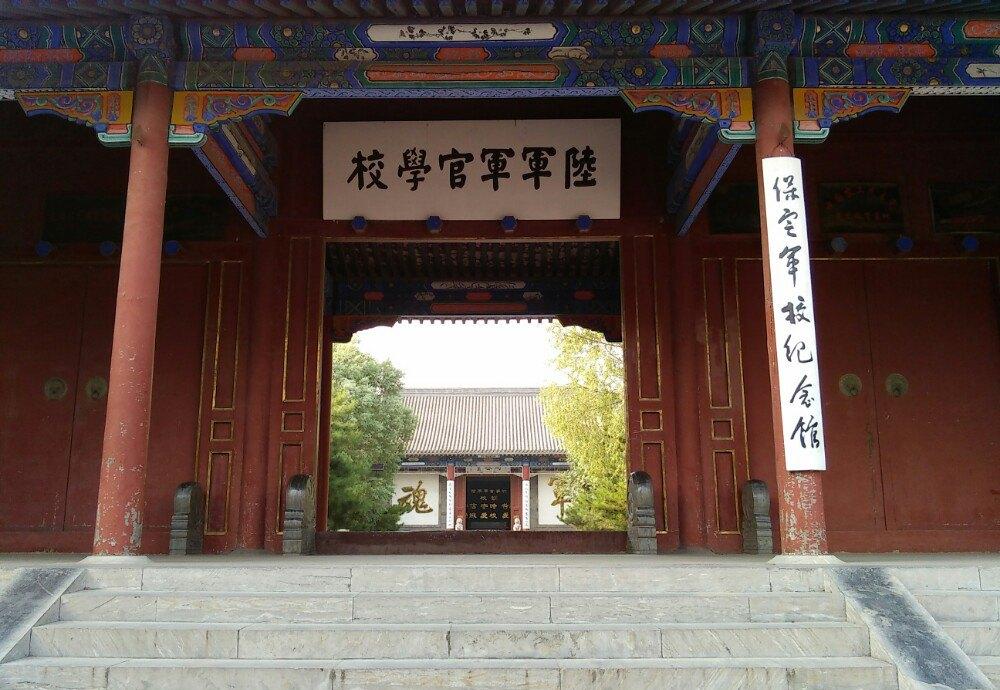

這裡原是一座擁有廟産千畝、殿宇百間的關帝廟,後改為兵營,光緒二十六年(1900 )遭八國聯軍焚毀,建軍校時利用原廟産并征用鄰近土地而建起。全校分校本部、分校(包括小教場)、大操場和靶場4部分。校本部居中心,占地180餘畝。其建築格局系仿日本士官學校建成,為一片氣象森嚴的磚瓦結構的建築群:四面有高大的圍牆,牆外有河環護,河兩岸古柳成行;軍校大門在南側,隔河有高大的照壁與之相對;門樓高大,面闊3間,其氣勢之雄偉可與直隸總督府大門相比;朱漆大門飾以銅釘銅環,門楣上懸挂着書有 “陸軍軍官學校 ”6個大字的橫匾;門前有石砌的高台階,階前南路直通河岸;南路兩旁有石獅一對,高丈許;河上架一平闆橋以通大操場。校本部分南北兩院。北院是生活區。

南院是軍校的中樞和教學區,又分東、中、西3院。東、西院為教室與學生宿舍,各有10排帶長廊的青磚瓦舍,布局對稱,各排房舍之間有走廊相通,每兩排組成一個獨立的院落,院牆開月形門,每院住約1連學生,俗稱一連道子。中院有校部辦公室和尚武堂。高大的尚武堂坐北朝南,四周環以石欄,雕梁畫棟,氣勢宏偉。廳門兩側有副楹聯,上書“尚父陰符,武侯韬略,簡練揣摩成一廳;報國有志,束發從戎,莘莘學子濟斯望”。堂前有長廊直達校門。尚武堂北面是個大空院。院内有兩棵并立的5丈多高的古楊,二木間懸一銅鐘。因官長常在這裡訓話和釋出指令,是以這裡被視為全校之中樞。校本部東側是分校,占地92畝。靶場在分校之北,占地330餘畝。大操場成 “[”形,由北、西、南3面拱衛校本部,占地880餘畝,以西面之面積為最大。