趙之琛(1781—1852),字次閑,号獻父,亦作獻甫,别号寶月山人,浙江錢塘人,西泠八家之一。精心嗜古,長于金石之學,工隸法,善行楷,精山水花卉,都能自成一家。篆刻早年師法陳鴻壽,後以陳豫鐘為師,得其親傳,兼取各家之長,以工整挺拔出之,尤以單刀著名。所刻邊款極為精緻工細,把浙派的刀法和章法表現的淋漓盡緻。

清末學者、書法家郭麐曾如此說:“秋堂(陳豫鐘字秋堂)貴綿密,謹于法度。曼生(陳鴻壽字曼生)跌宕自喜,然未越矩矱。次閑既服習師說,而筆意于曼生為近,天機所到,逸趣橫生,故能通兩家之驿,而兼其美。”此言對趙之琛之篆刻多有溢美之詞。

嘉慶、道光年間,浙派篆刻以陳鴻壽和趙之琛二人最為大家推崇,并師從二人。陳鴻壽作品,雖千篇一律,但很大程度上保持了丁敬、蔣仁鈍樸之氣,而趙之琛所作務求倩美,以巧取勝,且平日治印最多,手迹流傳甚廣。之前我們在提到著名書法家沙孟海先生在引用清末篆刻家趙之謙的巧拙來斷浙派之高低時,說浙派之妙在于拙,而不在巧,以此來衡量,趙之琛的浙派藝術又脫離核心價值之處。

被稱為周亮工之後一人的魏錫曾便有“浙宗後起先亡”之說。

鈍丁之作,熔鑄秦、漢、元、明,古今一人,然無意自别于皖。黃、蔣、奚、陳曼生繼起,皆意多于法,始有浙宗之目。流及次閑,偭越規矩,直自郐爾。而習次閑者未見丁譜,自謂浙宗,且以皖诟病。無怪皖人知有陳、趙,不知其他。餘常謂浙宗後起而先亡者此也。

此處我們可以看到對趙之琛之篆刻,特别是其浙派的身份,是有頗多貶诋的。此言還需要讨論,未免有言過之處。不過清朝,印譜依然不是十分普及,較之詩文著作,更加的難以獲得。清嘉、道時期,人們很少能看到丁敬的真譜,看到陳鴻壽、趙之琛的作品為多,便認為是浙派的典範,也是可以了解的。但是,其藝術之高低,各人有自己的見解亦是可以的。丁敬的時代與陳鴻壽、趙之琛的時代差将近一百年,其審美有變化亦是應當。隻論浙派篆刻而言,趙之琛很多秀工之作更加的偏向古代的切玉刀法,而于其餘諸人的鑄、鑿之風不同。是以趙之琛的印作多秀美工巧為主,與浙派古樸滄桑有所出入。

我們還是來看看趙之琛的印作。

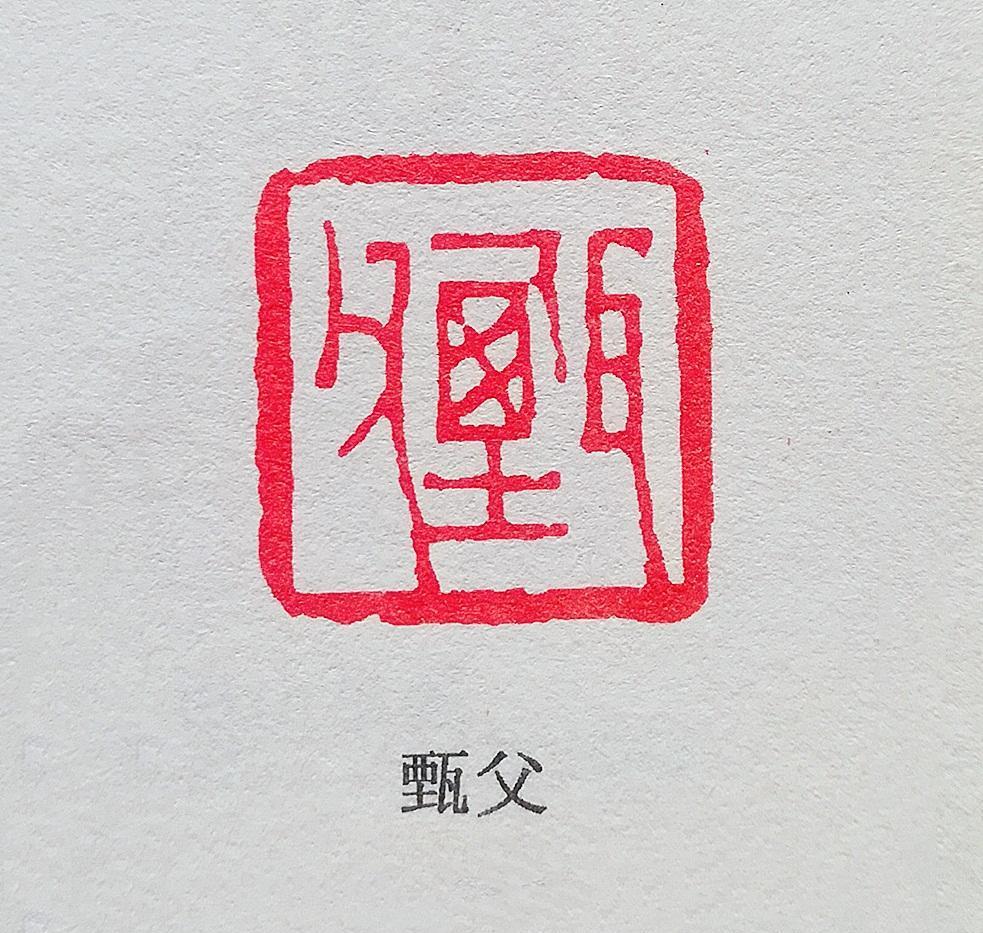

印文:甄父

看到此印,大家一定會想起陳鴻壽的“小湖”一印,文字的排列如此相似,“甄”字的一字作兩字,“父”字的拉伸變化與“瓦”部的相似。二字作三字排列,左右兩邊之字似而又有變。但是從線條和整體給人的感卻卻又很不相同,此印更加的柔和,其中的筆意亦更加的具有隸意,轉折之處更加的有隸書的韻味。此印古玺風格的粗邊框,甚至很有瓦當印的特點,以及上不粘連而下粘連,亦是極具特色,對晚清篆刻家的啟迪亦深。

我們提到過白文印是很少用到邊格的,此印更是無邊框,隻有十字的界格。極具古玺的風格,可見趙之琛對于金石考古的喜愛。此印更為有特色的是在篆法和篆書筆意之上,其風格都更為近似漢篆,我們知道在篆書史上,秦篆、唐篆、清篆為佳,漢篆因漢朝時隸書的興盛而光芒暗淡,此印用之漢篆,一是在文字結體、和線條上,二是在起止處的隸意,而非藏頭護尾的篆意。

與“甄父”印相似,此印的中十字界格亦被後世篆刻家所借鑒和發展。

“俠骨禅心”印與“煙雲供養”印,将兩印同時給出,是想大家比較下兩印的不同。

從文字的排列上,我們可以看到浙派的典型方式,我們亦多次提到這種方式的佳處,是增加錯落的渾融之感。刀法之上,巧拙立見;篆法之上,“俠骨禅心”更加的方直,甚至“口”部都做了類似三角的圖形化處理,來增加線條的力度,而“煙雲供養”則是以“以各種柔美之圓轉來互相呼應,以平直帶有的橫畫來保留平正之氣;章法之上疏密勻落,“煙雲供養”更多挪讓來增加秀美之姿,“俠骨禅心”則以棱角分明來現剛骨之姿。

從最後印面給我們的感覺亦是大不相同的,更具陽剛之氣、古樸渾厚的“俠骨禅心”,柔若平和、秀美多姿的“煙雲供養”。前者更具浙派的韻味,後者亦是佳作。大巧若拙與藏拙于巧你喜歡那種風格呢

妙陀羅室

補羅迦室

“補羅迦室”印與“妙陀羅室”

我們之前提到,趙之琛的書法,行書于隸書俱佳,此印的款識,我們可以來欣賞一番。單刀的行書,亦很有丁敬的味道。浙派從丁敬開始,對邊款都是很重視的,特别是到了後四家之時,都有極為出色的邊款佳作。朱白的印文、黑白的拓款相輔相成,既見刀功印亦,亦見筆力書韻。浙派之印譜,隻有印面、未見拓款便感覺有所缺失。

印面之上四字的筆畫線條,亦有筆直棱角之處,特别是“室”字的處理,是仿效蔣仁的。但是無論從線條和結體之上,精巧之姿更甚,少了幾分古樸渾融。一直以來,對于明清的流派篆刻的派别之分,都是很有疑惑的,蓋因很多流派都沒有固定之姿,而多是以出身地域或者以創始之人為名,但是其後之人,亦是将出身地域相同者并入,或将後人某幾方仿效之印便将其歸入某派。分類的方式與傳承都有所混亂。清代之後才有所改變,特别是皖派、浙派、鄧派,都有其核心的審美價值與藝術傾向。亦從此角度來看,趙之琛在浙派中傳承師承之後,其求變求異的态度。但是,亦是受到诟病,而喪失本心之進取之姿,其晚年的一些作品亦是已失浙派神韻。足見傳承與創新皆非易事,而傳承之後的創新更是艱難,我們看很多趙之琛的佳作中可以看到很多具有浙派古樸之姿,又多添工秀之作,但亦有很多“鶴膝燕尾”之弊作。

雷溪舊廬

詩天酒海

湖村花隐

小田秘玩

吉祥室

趙之琛傳世的作品很多,我們這裡盡量選擇了其更具浙派意蘊的作品,大巧若拙的古樸滄桑與大拙若巧的工秀之姿,哪個更佳,觀者之偏好也。