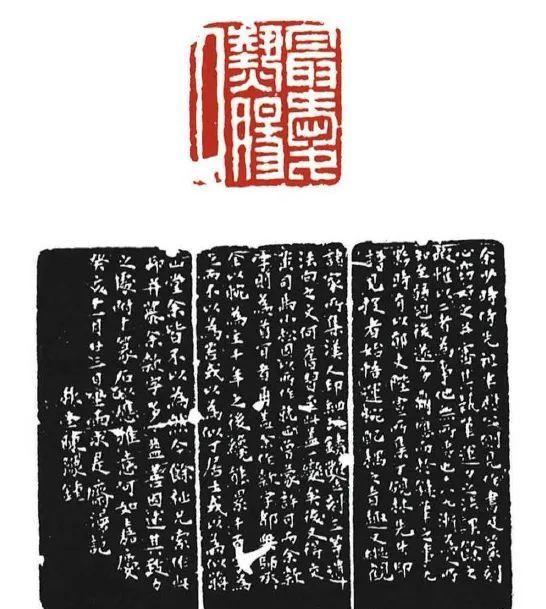

陳豫锺白文“最愛熱腸人”

此印章法上特别引人矚目,“最愛熱腸”四字筆畫繁多,排成兩字一行,密不透風,“人”字兩筆,卻獨占一行,對比強烈。此印三面邊款,自言其“少時侍先祖半村公側,見作書及篆刻,心竊好之”(陳豫锺祖父陳王谟号半村)。陳豫锺邊款饒有隋唐小楷意味,溫婉華美,且善作長款,黃易對其款字“首肯者再”,其也自言:“蓋餘作款字都無師承,全以腕力為主,十年之後,才能累千百字為之,而不以為苦。”求印者往往囑刻長款,其邊款之精整秀美通過此印即可印證。

陳豫锺白文“文章有神交有道”

此印内容為杜甫長詩《蘇端、薛複筵簡薛華醉歌》首句,丁敬曾刻有13毫米見方小印,内容亦是此句,陳豫锺在邊款中言:“昔丁居士嘗拈此詩首句為汪蔗田制印,今已為人磨去,不可得見,餘向藏居士印譜有之。”陳豫锺此印是刻給趙之琛作學習範本用的,時年陳豫锺三十六歲,而趙之琛僅十七歲。

此印以玉印法出之,精彩之處在于,“交”字的斜線處理使章法在規整有序中見生動,給人耳目一新之感。陳豫锺篆刻用刀内斂含蓄,筆畫勻稱而不失遒勁,其作既有丁敬的古拙、奚岡的質樸,又有黃易的精隽。陳豫锺在此印邊款中自言:“餘于此雖不能如居士之入化境,工整二字足以當之。”可見其對自己的款字還是頗自負的。

陳鴻壽朱文“江郎山館”

江郎山位于浙江江山市石門鎮,嘉慶七年(1802)秋,陳鴻壽自京南歸,客居揚州康山草堂數日,見主人藏一拳石,恰與江郎山山形相似,主人恰好也姓江,遂以“江郎山館”名其讀書處,主人請陳鴻壽刻“江郎”白文印及此印,是年陳鴻壽三十五歲。

此印印面略狹長,“江”“山”二字筆畫疏少,“郎”“館”二字筆畫繁密,作者采用了兩種處理方法,一是将“江”字“工”部中豎作一轉折,二是“館”字寶蓋與食旁搭接,減省一豎。即少者增之,繁者減之,使章法上趨于協調。陳鴻壽用刀猛利生辣,起筆和轉折處如斬釘截鐵,鋒芒畢露,如沖鋒陷陣,氣勢雄壯。

陳鴻壽白文“靈花仙館”

此印現藏上海博物館,乃陳鴻壽為贈别友人張大镛而作,邊款雲:“遠春将之豫中,刻此贈别,嘉慶甲子九月廿又五日,曼生并記。”是年陳鴻壽三十五歲。此印結字繁密,為滿白文布局。滿白文容易顯得臃腫而無骨,此印走刀威猛,通過短切使線條曲折,筆畫起伏強烈,盡顯英邁之氣,如飄風忽舉,鸷鳥乍飛,顯得十分沉着痛快。陳鴻壽的用刀擺動幅度大,淋漓盡緻地展現了浙派特點,周三燮題其《種榆山館印譜》雲:“曼生擅書名,篆刻尤能事。用刀如用筆,刀手筆鋒恣。寫石如寫紙,石勝紙質膩。”陳鴻壽治印意多于法,如雲雷激蕩,顯示出勃發的才情。

趙之琛朱文“補羅迦室”

此印作于嘉慶十九年(1814),為趙之琛自用齋館印,刻得極為用心。“補羅迦室”典出《寶積經》,“譬如補羅迦樹,随解之處,中表皆有吉祥之文”。趙之琛言其室曰“補羅迦室”,寓吉祥之意。

此印章法、篆法、刀法均極講究,如“羅”字絞絲旁書作“鄉”形,“迦”字走之底簡作一點一折,以簡馭繁,處理極為巧妙。“室”字至部上作五邊形加兩小短線,亦見生趣。章法上,四字并不均分印面,而是有細微的錯落變化。此印四面款,兩面楷書錄其齋名之由來,另兩面以隸書刻其自寫“補羅迦室圖漫成三絕”。此印用刀不似陳鴻壽猛利生辣,于剛健俊美中另有一種清勁淵雅之美。

趙之琛白文“漢瓦當硯齋”

此印作于嘉慶二十二年(1817)冬日,趙之琛在友人問渠齋中翻閱漢印印譜,仿刻了這方急就章。數年後,杭州集印家何元錫見此印,認為與其所藏黃易書“十二漢瓦齋”匾額相配,便乞得此印,以為文房之用。趙之琛此印為中年力作,取法漢急就章,故用刀少了拘謹,線條凝練灑脫。“齋”字下部一組密集的豎線,筆意含蓄,“硯”字右下的崩裂,反而增加了古拙韻味。趙之琛在邊款中言:“仿急就章刻固匪易,而篆尤難”,可見其對此印篆法花了不少心思。此印章法上一派自然,沒有慣常治印時的雕鑿痕迹,全印在灑脫稚拙中見精神,使方折平直的線條充盈着動感和立體感。

錢松朱文“上馬殺賊下帏著書”

此印于1858年為陳韬所刻。陳韬,安徽休甯人,行伍出身,錢松以此語刻印相贈,應是對其文武雙全的褒贊。錢松的用刀,以切帶削,輕淺取勢,富有頓挫起伏,立體感很強,故線條更為古厚生澀,富于韻味。錢松曾言:“篆刻有為切刀,有為沖刀,其法種種,予則未得,但以筆事之,當不是門外漢。”錢松篆刻故面目豐富多樣,意境極為高古。此印刻得章法緊湊,真氣彌漫。“上”“下”兩字筆畫極簡,空間上處理成扁平狀。此印雖采用密不透風的章法布局,但密而不擁塞。

以丁敬為首的“西泠八家”是浙派的核心人物,但并不是浙派的全部。還有一些印人亦是學浙派并有所成就者,如胡震、張燕昌、董洵、屠倬、江尊、锺以敬等。

胡震 富春大嶺長

胡震 金石長年

胡震(1817—1862),字伯恐、不恐,号胡鼻山人、富春大嶺長等,浙江富陽人。其自謂書法第一,篆刻第二,其遊曆杭城,當時名重一時的趙之琛等皆難入其眼,二十七八歲見到錢松的印作後,大為歎服,甘執弟子禮。兩人時常切磋,錢松為其治印一百餘方。自此,胡震用刀遒勁爽利,頗有清剛之氣。代表作如“富春大嶺長”“金石長年”等。

張燕昌“翼之”

張燕昌(1738—1814),字芑堂,号文魚,一作文漁,别署金粟山人等,浙江海鹽人。張燕昌乃丁敬入室弟子,其少年時背負兩個十餘斤大南瓜拜丁敬為師,至今仍傳為印林佳話。性好金石考據之學,著有《金石契》《飛白錄》《石鼓文釋》《芑堂印存》等。篆刻在繼承乃師風格的基礎上取法頗廣,别有情趣,曾以“飛白書”入印,代表作有“翼之”“昌蒲澗”等。

董洵“悠然見南山”

董洵(1740—約1809),字企泉,号小池,又号念巢,浙江紹興人。董洵平生對丁敬非常敬佩,曾在其《多野齋印說》中雲:“杭州丁布衣鈍丁彙秦漢宋元法,參以雪漁、修能用刀,自成一家,其一種士氣,人不能及。”其印在古拙中透露出淡雅的氣息,行書邊款别有新意。代表作有“悠然見南山”“衣雲和尚”(羅聘的别号)等。

屠倬“借汝閑看幾十年”

屠倬(1781—1828),字孟昭,号琴邬,晚号潛園老人,浙江錢塘(今杭州)人。嘉慶十三年(1808)進士,選為翰林院庶吉士。屠倬從小勤奮刻苦,好學能詩,詩格伉爽灑脫,又旁通書畫、金石、篆刻,造詣無不精深。有《是程堂詩集》傳世。其篆刻師法陳鴻壽、奚岡等,布局靈活多變,代表作有“借汝閑看幾十年”“子壽”等。

江尊“不惹盦”

江尊(1818—1908),字尊生,号西谷,浙江錢塘(今杭州)人。工篆刻,為趙之琛入室弟子。《再續印人傳》評曰:“浙中能刻印者故多,能傳次閑衣缽者,惟江尊一人而已。”晚寓居吳中,享年九十一。其篆刻俊逸秀勁,代表作有“藏拙處”“不惹盦”等。

锺以敬“蕉綠館主孫老鄂之印”

锺以敬(1866—1916),字越生,又字矞申,号讓先,浙江錢塘(今杭州)人。少嗜金石,書法學《天發神谶碑》,蒼勁有緻。篆刻宗趙之琛、陳豫锺、趙之謙,當時推為巨擘。卒年五十一。有《篆刻約言》《锺矞申印存》等傳世。篆刻代表作有“蕉綠館主孫老鄂之印”“張蔭椿硯孫長生安樂”等。

“浙派”對帶有書寫意味的篆書進行浙派式的改裝“印化”後,将印文筆畫分解成若幹硬折組合,經過“重塑”後的“長腳篆”,既具備了浙派印字風格,又保留了篆書的書寫特征。它的出現可視作對以摹印篆為主的浙派印字系統的補充。這類印字被印學史認為是浙派印字的标志,也被指為是浙派邁向程式化的标志之一(唐吟方《浙派經典印作技法解析》,78頁,重慶出版社,2006年)。浙派的消歇是在錢松以後。其實,錢松已經突破了浙派方筆切刀的藩籬。但就是在這個流派消歇後,它的影響也還是牢牢地統治者印壇。清末民初間,在杭州成立的西泠印社,便是一個以繼承浙派傳統為主的印學團體,即便是一代大匠吳昌碩治印,其初期也從浙派汲取了極多的營養,這就充分證明了丁敬身創立浙派的重大意義。(陳振濂《篆刻藝術學通論》,140頁,上海書畫出版社,2017年)

(連載)