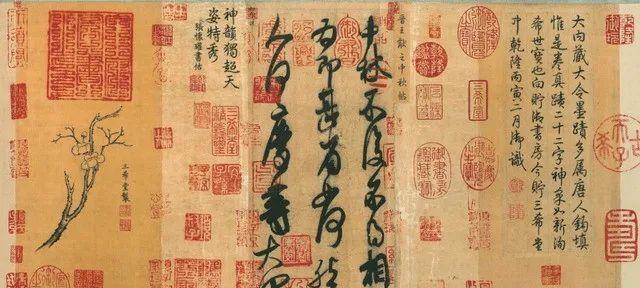

如今,大家看到喜歡的文章都會忍不住點個贊。那麼古代的人們是如何點贊的呢?在很多古畫中,除了有畫家的題跋和落款外,還有很多後來收藏者留下的痕迹,也就是我們現在看到的印章。

王獻之《中秋帖》獲得了很多“贊”

印章的起源和演變

中國印章起源于何時,至今尚無定論,一般研究者認為大緻在春秋戰國之交。東漢劉熙《釋名》卷六《釋書契》:“玺,徙也。封物使可轉徙而不可發也。”雖然末必是玺的本義,卻道出了早期玺印對封物進行驗證的作用。

安陽殷墟出土的三件銅玺

春秋戰國時期的古玺的用材基本是銅質,銀、玉、石質等比較少。在制作工藝上可分為鑄和鑿兩種。鑄,是用泥範鑄造,稱作鑄印;鑿,即在預制好的印坯上用刻刀直接镌鑿。

三晉古玺 王範 鑒印山房藏

秦印即以小篆作為入印文字,同時嚴格了用印制度,規定隻有皇帝的印獨稱玺,王公大臣及平民百姓的印章隻可稱印。在印章的形制上也有較大的改變。秦官印均為鑿印,大小一般為2.5厘米左右見方,也有2厘米左右見方的;另外還有半通印,即方形章的一半,是低級小吏所使用的。

故宮博物館館藏

秦半通印 賈牟 l 圖檔來源:讀印

漢代是大陸印章史上的鼎盛時期,漢代用印有嚴格的規定,從稱謂到材質都較秦代有所不同。玺除皇帝之外,已放寬到皇後、諸侯王;将軍印稱章或印章。在材質上,皇帝用玉,王、侯用金,二千石用銀,千石以下用銅。私印除用玉、金、銀、銅之外,還有瑪瑙、琥珀、象牙等材料。

楊波.濟南市考古研究所藏漢代印章賞析[J].文物鑒定與鑒賞

漢官印

到了隋唐時期,官印印文筆畫纖細,章法安排不大講究,且遺存少。宋元官印出現了與前代截然不同的風格,印面的尺寸越來越大,印面邊長約4.5厘米至5.5厘米,出現了盤曲折疊的“九疊篆”,章法滿鋪印面,形式趨于程式化。

到了明清時期,《大明會典》和《大清會典》對印章的規格和尺寸做了規定。皇帝、皇後、太後、太子、親王的玺印稱為“寶”或“玺”,用玉和金制作,印鈕為盤龍、交龍、蹲龍或龜。正一品至九品官員的印章用銀或銅鑄造,印的邊長從三寸四分到一寸九分,厚度從一寸到二分二厘不等。

清代官印種類繁多,數量巨大。乾隆後期曾擁有一千三百餘科官印,乾隆皇帝本人更是“點贊達人”,如今,當人們欣賞這些古畫時,不得不面對無處不在的乾隆墨迹和各種印章,以緻後人戲稱他為“彈幕鼻祖”。

“深得帝心”的趙孟頫《人騎圖》

大陸的印章标準

新中國成立時,制作了一枚中央人民政府的銅公章,由毛主席和周總理親自确定為宋體、正方形、邊長9厘米的純銅印,後世稱之為“開國大印”。

中華人民共和國中央人民政府之印,1949年10月制,現藏于國家博物館

到了1955年,大陸頒發《中華人民共和國國務院關于國家機關印章的規定》,規定國家機關公章改為圓形,省部級以上公章中央為國徽,其餘機關公章中央為五角星。

1999年,《國務院關于國家行政機關和企業事業機關社會團體印章管理的規定》頒布,對公司印章的管理提出了具體的要求:形狀為圓形;直徑不得大于4.5厘米,中央刊五角星,五角星外刊機關名稱,自左而右環行;所刊名稱,應為法定名稱。

2000年,大陸公安部釋出GA241.1-2000《印章治安管理資訊系統标準》,該标準對印章資訊編碼、印章資訊代碼、印章圖像的資料格式、資料結構及資料交換等作了明确的規定,推動了全國印章管理系統的聯網。

近年來,公章的尺寸标準有細微調整,但就尺寸來說基本上都是延續了相對固定的标準,随着資訊化的發展,實物印章逐漸被電子印章取代,也許不久的将來,現在的公章也會成為曆史。