赵之琛(1781—1852),字次闲,号献父,亦作献甫,别号宝月山人,浙江钱塘人,西泠八家之一。精心嗜古,长于金石之学,工隶法,善行楷,精山水花卉,都能自成一家。篆刻早年师法陈鸿寿,后以陈豫钟为师,得其亲传,兼取各家之长,以工整挺拔出之,尤以单刀著名。所刻边款极为精致工细,把浙派的刀法和章法表现的淋漓尽致。

清末学者、书法家郭麐曾如此说:“秋堂(陈豫钟字秋堂)贵绵密,谨于法度。曼生(陈鸿寿字曼生)跌宕自喜,然未越矩矱。次闲既服习师说,而笔意于曼生为近,天机所到,逸趣横生,故能通两家之驿,而兼其美。”此言对赵之琛之篆刻多有溢美之词。

嘉庆、道光年间,浙派篆刻以陈鸿寿和赵之琛二人最为大家推崇,并师从二人。陈鸿寿作品,虽千篇一律,但很大程度上保持了丁敬、蒋仁钝朴之气,而赵之琛所作务求倩美,以巧取胜,且平日治印最多,手迹流传甚广。之前我们在提到著名书法家沙孟海先生在引用清末篆刻家赵之谦的巧拙来断浙派之高低时,说浙派之妙在于拙,而不在巧,以此来衡量,赵之琛的浙派艺术又脱离核心价值之处。

被称为周亮工之后一人的魏锡曾便有“浙宗后起先亡”之说。

钝丁之作,熔铸秦、汉、元、明,古今一人,然无意自别于皖。黄、蒋、奚、陈曼生继起,皆意多于法,始有浙宗之目。流及次闲,偭越规矩,直自郐尔。而习次闲者未见丁谱,自谓浙宗,且以皖诟病。无怪皖人知有陈、赵,不知其他。余常谓浙宗后起而先亡者此也。

此处我们可以看到对赵之琛之篆刻,特别是其浙派的身份,是有颇多贬诋的。此言还需要讨论,未免有言过之处。不过清朝,印谱依然不是十分普及,较之诗文著作,更加的难以获得。清嘉、道时期,人们很少能看到丁敬的真谱,看到陈鸿寿、赵之琛的作品为多,便认为是浙派的典范,也是可以理解的。但是,其艺术之高低,各人有自己的见解亦是可以的。丁敬的时代与陈鸿寿、赵之琛的时代差将近一百年,其审美有变化亦是应当。只论浙派篆刻而言,赵之琛很多秀工之作更加的偏向古代的切玉刀法,而于其余诸人的铸、凿之风不同。所以赵之琛的印作多秀美工巧为主,与浙派古朴沧桑有所出入。

我们还是来看看赵之琛的印作。

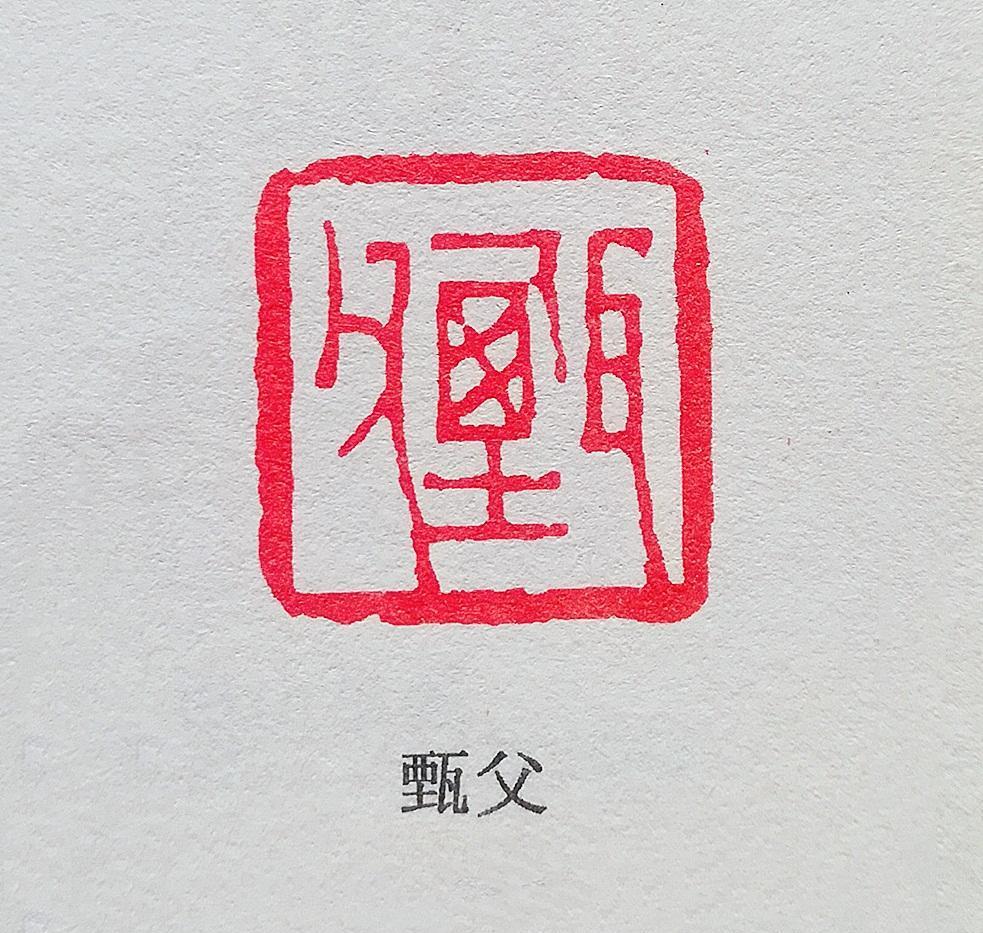

印文:甄父

看到此印,大家一定会想起陈鸿寿的“小湖”一印,文字的排列如此相似,“甄”字的一字作两字,“父”字的拉伸变化与“瓦”部的相似。二字作三字排列,左右两边之字似而又有变。但是从线条和整体给人的感却却又很不相同,此印更加的柔和,其中的笔意亦更加的具有隶意,转折之处更加的有隶书的韵味。此印古玺风格的粗边框,甚至很有瓦当印的特点,以及上不粘连而下粘连,亦是极具特色,对晚清篆刻家的启迪亦深。

我们提到过白文印是很少用到边格的,此印更是无边框,只有十字的界格。极具古玺的风格,可见赵之琛对于金石考古的喜爱。此印更为有特色的是在篆法和篆书笔意之上,其风格都更为近似汉篆,我们知道在篆书史上,秦篆、唐篆、清篆为佳,汉篆因汉朝时隶书的兴盛而光芒暗淡,此印用之汉篆,一是在文字结体、和线条上,二是在起止处的隶意,而非藏头护尾的篆意。

与“甄父”印相似,此印的中十字界格亦被后世篆刻家所借鉴和发展。

“侠骨禅心”印与“烟云供养”印,将两印同时给出,是想大家比较下两印的不同。

从文字的排列上,我们可以看到浙派的典型方式,我们亦多次提到这种方式的佳处,是增加错落的浑融之感。刀法之上,巧拙立见;篆法之上,“侠骨禅心”更加的方直,甚至“口”部都做了类似三角的图形化处理,来增加线条的力度,而“烟云供养”则是以“以各种柔美之圆转来相互呼应,以平直带有的横画来保留平正之气;章法之上疏密匀落,“烟云供养”更多挪让来增加秀美之姿,“侠骨禅心”则以棱角分明来现刚骨之姿。

从最后印面给我们的感觉亦是大不相同的,更具阳刚之气、古朴浑厚的“侠骨禅心”,柔若平和、秀美多姿的“烟云供养”。前者更具浙派的韵味,后者亦是佳作。大巧若拙与藏拙于巧你喜欢那种风格呢

妙陀罗室

补罗迦室

“补罗迦室”印与“妙陀罗室”

我们之前提到,赵之琛的书法,行书于隶书俱佳,此印的款识,我们可以来欣赏一番。单刀的行书,亦很有丁敬的味道。浙派从丁敬开始,对边款都是很重视的,特别是到了后四家之时,都有极为出色的边款佳作。朱白的印文、黑白的拓款相辅相成,既见刀功印亦,亦见笔力书韵。浙派之印谱,只有印面、未见拓款便感觉有所缺失。

印面之上四字的笔画线条,亦有笔直棱角之处,特别是“室”字的处理,是仿效蒋仁的。但是无论从线条和结体之上,精巧之姿更甚,少了几分古朴浑融。一直以来,对于明清的流派篆刻的派别之分,都是很有疑惑的,盖因很多流派都没有固定之姿,而多是以出身地域或者以创始之人为名,但是其后之人,亦是将出身地域相同者并入,或将后人某几方仿效之印便将其归入某派。分类的方式与传承都有所混乱。清代之后才有所改变,特别是皖派、浙派、邓派,都有其核心的审美价值与艺术倾向。亦从此角度来看,赵之琛在浙派中传承师承之后,其求变求异的态度。但是,亦是受到诟病,而丧失本心之进取之姿,其晚年的一些作品亦是已失浙派神韵。足见传承与创新皆非易事,而传承之后的创新更是艰难,我们看很多赵之琛的佳作中可以看到很多具有浙派古朴之姿,又多添工秀之作,但亦有很多“鹤膝燕尾”之弊作。

雷溪旧庐

诗天酒海

湖村花隐

小田秘玩

吉祥室

赵之琛传世的作品很多,我们这里尽量选择了其更具浙派意蕴的作品,大巧若拙的古朴沧桑与大拙若巧的工秀之姿,哪个更佳,观者之偏好也。