喝碧螺春也能醉,是心醉

文字原創 / 保和堂

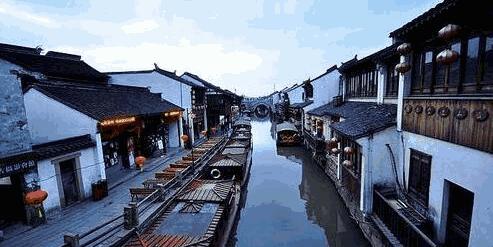

蘇州的清晨,第一縷陽光灑在濕漉漉的石闆街上。不一會兒,巷子裡便響起了一陣悠閑的腳步聲,有拎着籃子前往菜市的主婦們,還有的,就是被陣陣茶香喚醒的茶客們。

茶客是從來不會貪睡的,他們貪戀的是一份休閑和消遣。

作為蘇州人的保和堂,總以為“柴米油鹽醬醋茶”的茶,已經融入蘇州人的生活,成一件稀松平常的事了,蘇州話中,把喝茶叫做“吃茶”。一大早,呼吸着新鮮的空氣,三杯清茶下肚,就有一搭沒一搭地閑聊開了。

蘇州人眼裡,美好的一天就從三杯茶開始了。

蘇州人把喝茶叫做“吃茶”還有一個原因,蘇州人喝茶既講究又不講究,不在意正襟危坐的儀式,更在乎一份随遇而安的閑适。蘇州人喝茶常常是“醉翁之意不在茶”,叫一碗朱鴻興,來一份蟹殼黃,再配一點豬油糕,茶館的夥計還會附贈些五香豆、豆腐幹等茶食。茶館常和書場相連,時間要是湊巧,還能有一場說書助興,搖頭晃腦,自得其樂。

走出茶館,戀戀不舍,在茶客們眼裡他們美好的一天結束了,又開始期待着明天的第一縷晨光。

蘇州人喝茶的曆史悠久。茶聖陸羽在《茶經》八之出中提到“蘇州長洲縣生洞庭山, 與金州、蕲州、梁州同。”至宋紹興年間,蘇州水月禅院衆僧煮泉水烹茶芽,時稱“水月茶”。不過彼時的茶都是餅茶,現在的“碧螺春”是散茶,碧螺春真正為人們熟知,是從明清開始的。

太湖三白飄四海,洞庭碧螺譽九州。

在春日裡,除了美味的太湖三白——白魚、銀魚和白蝦外,蘇州的另一款馳名中外的美味,就是洞庭碧螺春,非常值得期待。明代《随見錄》記載:“洞庭山有茶,微似而細,産碧螺峰者尤佳。”

如果龍井是名滿天下的西子佳人,那麼碧螺春就如待字閨中的洞庭閨秀。

民間有一個關于碧螺春的傳說,說采茶女采茶不用茶筐,而是放在懷裡,茶得熱氣,異香忽發,名為“吓煞人香”。康熙南巡路經蘇州,品嘗之後覺得清香異常,解乏悅神,隻是覺得“吓煞人香”雖有野趣,但終不雅,便以茶色碧綠, 形曲如螺, 采于早春,賜名為“碧螺春”。

“入山無處不飛翠,碧螺春香百裡醉。”碧螺春有獨特的花果香氣,喝起來香氣濃郁,滋味鮮醇。

一斤碧螺春、四萬春樹苗,洞庭碧螺春簡直就是茶葉裡的愛馬仕。之是以這樣說,一是因為有交口稱贊的口碑;二是因為産量并不高顯得愈加珍貴。洞庭山碧螺春特一級的産地價格,達5000元/斤以上。

即使這樣,仍然擋不住茶客們的追捧,即便是當地人喝到正宗的洞庭碧螺春的比例也不高。是以坊間有稱:以碧螺春的制茶工藝制作的,都可稱為“碧螺春”,但隻有産自蘇州太湖邊洞庭山的才能稱為“洞庭碧螺春”。

保和堂的一位姐姐家,是世世代代的東山島民,我非常羨慕她能獲得大自然這一獨一無二的饋贈。

一場春雨來臨,碧螺茶樹蘇醒了。姐姐們開始忙碌起來,戴上鬥笠,背上竹簍,十指纖纖上下翻飛。揀完之後的碧螺春,大都采用手工方法炒制,“手不離茶,茶不離鍋,揉中帶炒,炒中有揉,炒揉結合,連續操作,起鍋即成”……

一顆顆茶葉裡,藏着對自然的敬畏,藏着對傳統的堅守,也藏着茶農們的艱辛。

産于早春的碧螺春茶,卷曲如螺,白毫畢露,銀綠隐翠。沖泡後“撚斷芳心散碧,翻成雪浪浮花”,茶水銀澄碧綠,清香襲人,口味涼甜,鮮爽生津。雖清淡素雅,看似無味,有時卻比五味食材更能讀懂我們的舌尖。

喝碧螺春也能醉,不是身醉,卻是心醉,在平常的無窮回味裡化作知心彼此。濃也好,淡也罷,甘也好,苦也罷,就是這一杯的味道。

南方嘉木,何以為茶?如果要選擇做一種植物,我願化身為洞庭的碧螺茶樹。成長之時是一株嘉木,涅槃之時則是一種味道,一種家的味道。隐約間,我又看到了姐姐熟悉又忙碌的身影……

文字原創

感謝轉發