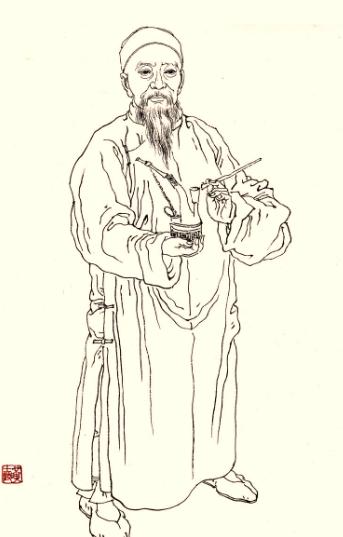

黃士陵(1849-1908)字牧甫(一作穆甫),号倦叟,别号黟山人。這位大神出生在安徽黟縣五都黃村一戶書香人家。老爹黃德華是個大學問家,喜歡詩詩,擅書畫。由于家學淵深,耳濡目染,黃士陵自幼讀書、寫字、制印、繪畫并舉,你想想,老爹是個大學問家,他自己又有興趣,那還得了,黃大神更對篆學發生興趣,八九歲操刀習印,不到20歲在鄉裡就成為知名人士。後來鬧太平軍,黃家遭兵災生變故,父親去世,這時候黃士陵父親嫡生子,也是黃士陵的哥哥提出分家,并獨占一半;黃士陵為二娘所出(黃大神算庶出),其生母與士陵及弟妹共得一半。是以黃士陵之母為此氣得自缢而死。黃士陵是個大孝子,在母親棺材邊上守靈半年。

父母雙亡的黃大神為了照顧弟妹生活,未成年便被迫離開家鄉,前往江西南昌謀生。當過照相館的店員,還做過一段時間的無業遊民。失業之後,大神靠賣字賣印生活。有一年農曆臘月廿八日,有人拿了一本漢碑的拓本求售,索價八元,黃大神當時身無分文,不顧弟婦的阻止,脫下身上所穿的唯一皮袍去當鋪典了錢,把拓本買下來。可見,熱愛藝術的黃大神對藝術之執着情景。

不久,黃大神書名印名大傳,并是以結交當時不少社會名流。28歲出版了《心經印譜》。

光緒八年(1882),33歲的黃士陵從南昌移居到廣州,又結識了一批文士名士,他們給黃士陵提供習藝的金石資料,并對他進行舉薦和生活上的大力幫助。于是,黃大神終于有機會在光緒十一年(1885)到十三年(1887)到北京國子監求學。在北京三年,黃士陵廣泛研求周金漢石,轉益多師,從中領悟“印中求印”的不足,而努力探索“印外求印”的途經,作品出現了新的意趣。

黃士陵重回廣州後,經過長時期艱苦細緻的探索,遍摹了古印和當時各名家印,終于形成了自己獨特的風格,也由此而成為名重嶺南的篆刻和書畫大師,其篆刻藝術對當時的嶺南篆刻發展起了很大影響,時人稱為“粵派”。其實徽州篆刻——黟山派也就是此時正式形成。

“黟山派”篆刻藝術,治印從古玺和商周銅器文字裡推陳出新,為篆藝繼承傳統開拓了一條全新的路徑。在徽州篆刻低谷之時脫穎崛起,在徽州篆刻衰竭之際獨樹一幟,使徽州篆刻走向第三個高潮。

章法上,“黟山派”篆刻講究疏密、穿插,仿佛匠心獨運,又好似随手拈來,密字清疏,意趣橫溢;取材範圍大開,不論是彜鼎、權量、诏版、泉币、鏡銘、古陶、磚瓦、石刻等,都被溶鑄到印章藝術中,使之作品不少帶有鼎彜、鏡銘等文字風味,看似平常,卻變化無窮。

刀法上,“黟山派”篆刻大巧若拙、歸真返樸,黃士陵改切刀為薄刃沖刀,完全遵照傳統,執刀豎起,像毛筆字的中鋒,每作一畫都輕行取勢,猛辣剛健、洗練沉厚,每一線條的起訖,一氣呵成,幹脆利落,運刀氣韻和線條的美感都非常強烈。

在邊款的镌刻上,以單刀拟六朝楷書款刻,沉厚而又棱厲,或大或小,無不有筆有墨,大者每見沉雄,小者時露秀雅。

1908年,黃士陵病逝家鄉。作為清朝政府封疆大吏的兩廣總督端方送來挽聯,聯文為:“執豎椽直追秦漢,金石同壽,公已立德,我未立言;以布衣佐于卿相之間,富貴不移,出為名臣,處為名士。”聯中所述,基本概括了黃大神一生成就。