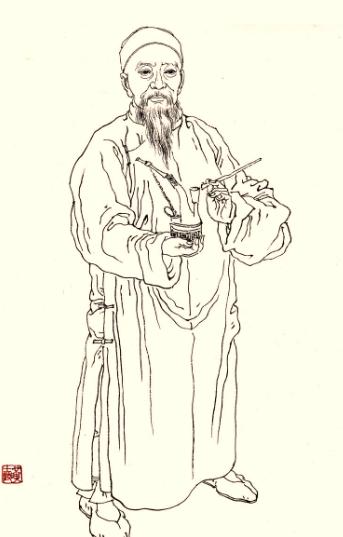

黄士陵(1849-1908)字牧甫(一作穆甫),号倦叟,别号黟山人。这位大神出生在安徽黟县五都黄村一户书香人家。老爹黄德华是个大学问家,喜欢诗诗,擅书画。由于家学渊深,耳濡目染,黄士陵自幼读书、写字、制印、绘画并举,你想想,老爹是个大学问家,他自己又有兴趣,那还得了,黄大神更对篆学发生兴趣,八九岁操刀习印,不到20岁在乡里就成为知名人士。后来闹太平军,黄家遭兵灾生变故,父亲去世,这时候黄士陵父亲嫡生子,也是黄士陵的哥哥提出分家,并独占一半;黄士陵为二娘所出(黄大神算庶出),其生母与士陵及弟妹共得一半。因此黄士陵之母为此气得自缢而死。黄士陵是个大孝子,在母亲棺材边上守灵半年。

父母双亡的黄大神为了照顾弟妹生活,未成年便被迫离开家乡,前往江西南昌谋生。当过照相馆的店员,还做过一段时间的无业游民。失业之后,大神靠卖字卖印生活。有一年农历腊月廿八日,有人拿了一本汉碑的拓本求售,索价八元,黄大神当时身无分文,不顾弟妇的阻止,脱下身上所穿的唯一皮袍去当铺典了钱,把拓本买下来。可见,热爱艺术的黄大神对艺术之执着情景。

不久,黄大神书名印名大传,并因此结交当时不少社会名流。28岁出版了《心经印谱》。

光绪八年(1882),33岁的黄士陵从南昌移居到广州,又结识了一批文士名士,他们给黄士陵提供习艺的金石资料,并对他进行举荐和生活上的大力帮助。于是,黄大神终于有机会在光绪十一年(1885)到十三年(1887)到北京国子监求学。在北京三年,黄士陵广泛研求周金汉石,转益多师,从中领悟“印中求印”的不足,而努力探索“印外求印”的途经,作品出现了新的意趣。

黄士陵重回广州后,经过长时期艰苦细致的探索,遍摹了古印和当时各名家印,终于形成了自己独特的风格,也由此而成为名重岭南的篆刻和书画大师,其篆刻艺术对当时的岭南篆刻发展起了很大影响,时人称为“粤派”。其实徽州篆刻——黟山派也就是此时正式形成。

“黟山派”篆刻艺术,治印从古玺和商周铜器文字里推陈出新,为篆艺继承传统开拓了一条全新的路径。在徽州篆刻低谷之时脱颖崛起,在徽州篆刻衰竭之际独树一帜,使徽州篆刻走向第三个高潮。

章法上,“黟山派”篆刻讲究疏密、穿插,仿佛匠心独运,又好似随手拈来,密字清疏,意趣横溢;取材范围大开,不论是彝鼎、权量、诏版、泉币、镜铭、古陶、砖瓦、石刻等,都被溶铸到印章艺术中,使之作品不少带有鼎彝、镜铭等文字风味,看似平常,却变化无穷。

刀法上,“黟山派”篆刻大巧若拙、归真返朴,黄士陵改切刀为薄刃冲刀,完全遵照传统,执刀竖起,像毛笔字的中锋,每作一画都轻行取势,猛辣刚健、洗练沉厚,每一线条的起讫,一气呵成,干脆利落,运刀气韵和线条的美感都非常强烈。

在边款的镌刻上,以单刀拟六朝楷书款刻,沉厚而又棱厉,或大或小,无不有笔有墨,大者每见沉雄,小者时露秀雅。

1908年,黄士陵病逝家乡。作为清朝政府封疆大吏的两广总督端方送来挽联,联文为:“执竖椽直追秦汉,金石同寿,公已立德,我未立言;以布衣佐于卿相之间,富贵不移,出为名臣,处为名士。”联中所述,基本概括了黄大神一生成就。