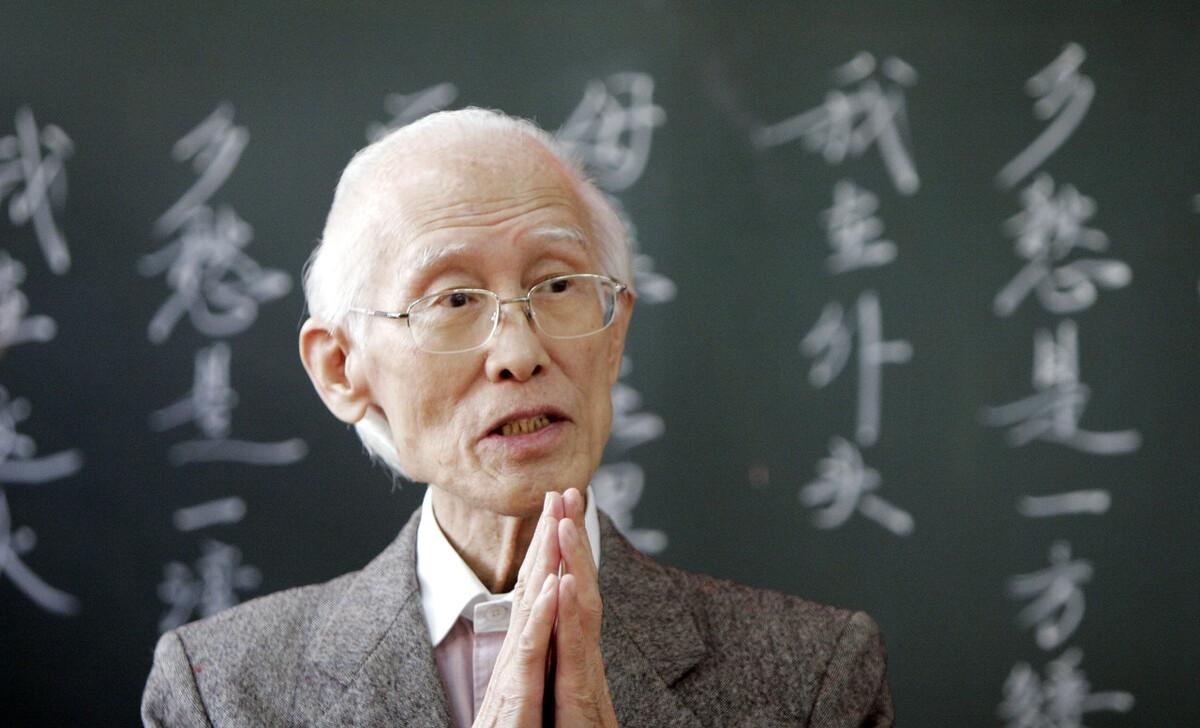

央視中秋晚會上,大家一定看到了熟悉而又陌生的陳彼得先生,欣賞了他坐着演唱的《鄉愁》,其優美的聲線讓鄉愁彌漫整個現場,真是好聽的不要不要的。大家也已經注意到《鄉愁》的歌詞,“小時候”,“長大後”,“後來啊”,“而現在”,一個時間的軸,這就是1972年出版的餘光中先生的詩歌《鄉愁》。

提到餘光中先生,或許有些人對這個名字很熟悉,又或者很多人會想到餘秋雨。

我們先差別一下餘光中和餘秋雨,對他們做一個簡單的介紹。

餘光中,1928年10月21日生于江蘇南京。

1948年,發表第一部詩集。

1950年,5月到台灣。

餘秋雨,1946年8月23日出生于浙江省餘姚縣橋頭鎮(今屬浙江省慈溪市)。

下面我們主要還是講一下餘光中的《鄉愁》。

《鄉愁》或許不是餘光中最優秀的作品,但它卻是最樸實,最經典的詩歌。

餘光中被稱為“以鄉愁之詩撼動億萬華裔”的詩人,“鄉愁”是其衆多詩作中念念不忘的主題。除了《鄉愁》,還有《民歌》、《鄉愁四韻》、《羅二娃子》等,以民歌風格抒發鄉愁的經典之作,同收于《白玉苦瓜》詩歌集中。

餘光中曾說:《鄉愁》這首詩是“蠻寫實的”:小時候上寄宿學校,要與媽媽通信;婚後赴美讀書,坐輪船返台;後來母親去世,永失母愛。詩的前三句思念的都是母親(新娘是他們家“珊瑚礁”的母親),到最後一句想到祖國大陸這樣“大母親”,于是意境和思路便豁然開朗,就有了“鄉愁是一灣淺淺的海峽”。

《鄉愁》這首詩歌,被編成歌曲很美,其實朗誦也很美。看完陳彼得先生在央視中秋晚會上的演唱後,建議您可以對着下面的全文朗誦一下:

《鄉愁》

小時候

鄉愁是一枚小小的郵票

我在這頭

母親在那頭

長大後

鄉愁是一張窄窄的船票

新娘在那頭

後來啊

鄉愁是一方矮矮的墳墓

我在外頭

母親在裡頭

而現在

鄉愁是一灣淺淺的海峽

大陸在那頭