若能名垂青史,何以懼生死。在那個以四書五經為準則,忠孝仁義為操守的時代若能在史書上留下關于隻言片語,就死而無憾了。可是,史官手下的筆是公平的,公平在功過如實記述,史官不惜筆墨,功也好過也好,一一記下。

史官手下的筆也是不公平的,不公平在惜墨如金,寥寥數字,草草就寫過了用力活過的一生。那些張居正似的人物,是功是過,是清是廉,後人争論不休,就是再過幾個世界恐怕人們也不會找到答案。但是那些申時行似的人物,他逐漸不被提起,他們真正成為了曆史,成為了過去,他們最終的宿命就是被忘記。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">曆史的寵兒張居正</h1>

1572年兩道聖旨正式把張居正推向了權利中心的舞台。這兩道聖旨一道是前首輔高拱的降罪書,一道是繼任首輔張居正的任命書。從此刻起,曆史将被這個人留下濃墨重彩的一筆。

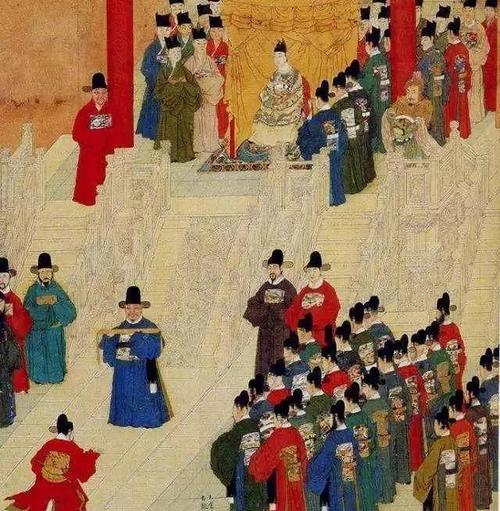

張居正領旨圖

1572年到1582年這十年間,張居正用他的雄韬偉略幫助當朝皇帝朱翊鈞實施萬曆新政。他銳意改革、丈量田畝、任用賢能,一度将當朝推至繁榮鼎盛時代。說起來人們可能不知道當朝天子,但不可能不知道張居正,他一直是智慧、清廉、剛正的象征。那麼誰又是申時行,此時在哪兒,又扮演着什麼樣的角色呢?

<h1 class="pgc-h-arrow-right">上天垂憐申時行</h1>

萬曆皇帝朱珝鈞

1572年到1582年這十年間,邊境安定,百姓安居,一派欣欣向榮之景。而這一切,就如我們所知的那樣,無論是當時的皇帝還是後人都将之歸功于張居正。如此功勳,就連當朝皇帝都偶感:"朝堂不能一日無張先生。

張居正劇照

"直至張居正1582年病逝,上天才像是偶然才記起那樣,瞥了一眼申時行。在那之前,申時行一直隐于張居正門下,任勞任怨,兢兢業業,當然也默默無名。相比于張居正的種種神迹,申時行隻是一個不起眼的人。本來一切曆史的紛繁都與這個人沒有太大關系,但不知是上天真的看中了他的品行還是隻是單純的錯愛。

總之,陰差陽錯,申時行成了掌舵人。這其中的偶然和運氣成分大于才幹本身,張居正病逝之後,繼任者是張四維,不幸的是僅僅一年張四維父親逝世,按照規定需回鄉丁憂三年。本來即使張四維離開,論資曆和才幹也不應是申時行,可是老天再次發了綠卡,兩位适合的繼任者都先後病逝,申時行這才誤打誤撞走向了權力中心。

張居正和申時行

這其中的戲劇性色彩比繼任者本人更為人津津樂道。這一點很關鍵,現代人常說英雄造時勢或時勢造英雄,這二者差別很大,張居正和申時行可謂這二者的典型代表,最明顯的差別就在于,曆史這一長篇給予這二者的篇幅是不一樣的。

申時行

<h1 class="pgc-h-arrow-right">和事佬認定</h1>

申時行上任以後不同于張居正的鐵面無私、雷厲風行、一呼百應,曆史給予這個為明朝任勞任怨,鞠躬盡瘁數十載的首輔隻有"和事佬"這三字評價。王世貞所作《内閣首輔轉》中對申時行的評價是"蘊藉不立崖異"。

這句中的褒獎之意是真情流露,可這其中的輕視之意更值得玩味。蘊藉即溫和謙讓,不立崖異是說不樹敵。申時行老成的形象已經深入人心,和張居正的快意恩仇風格相比,申時行一度不能服衆。申時行是狀元出身,沒有人否定他對四書五經的了解程度,也沒有人懷疑他吟詩作賦的能力,他自然是有才幹的。可是在那深宮之中,最不缺的也是書本才子。

萬曆皇帝

可是細想,一個人熟讀經書,文筆流暢僅憑兩樣就能夠到禦前為官确有幾人?才能當然是基石,但伴君如伴虎,這其中的精密奧義,絲絲縷縷申時行豈能不懂。申時行從來沒有否認過張居正的輝煌功績,也認為張居正雄才大略,是不可多得的人才。

但按申時行所說即使這樣,他也不認為自己那一套不可取。張居正雖然剛正鐵面,但也正是因為這樣,他不懂得誠意團結。張居正後期朝廷文官不和,派系林立,内鬥不暇。這不僅不是長久發展大計,而且一不小心還是招來殺身之禍。

首輔雖為百官之首,但朝堂不是首輔一個人的朝堂,國運也不可能僅憑首輔一人之力而亨達。國家的長治久安還需要還需要文武百官上下精誠團結,百姓才能安居樂泰。為了這一心願,申時行甘願充當和事佬。被批老成也好,不樹異幟也罷。

申時行深知政策需要人去施行,而是人都有私欲,每一張忠孝仁義,道德高尚的臉下面都有不為人知的欲望驅使,他不想冒險撕破,隻想折衷調濟,大家相安無事,推行國政。标準是因人而異的,對于申時行來說隻追求相安無事,當然不能為有所期待者滿意。這才落得"政績一張白紙","最大功績和事佬"的評價。

張居正出行圖

<h1 class="pgc-h-arrow-right">結語</h1>

我們深知無論是過去還是現在,時代總是傾向于張居正似的人物,精明練達,掌握之中。對申時行這類人總是飽含哀其不幸,怒其不争的複雜情愫。

當然時間總會證明人們所相信和所期待的。張居正時期的蒸蒸日上,申時行時期的萎靡不振。曆史不公正的地方也在這裡,曆史隻顧往前走,曆史自己不會回頭。是非判斷總是人在做,可是人并非是公正理智的。後人看到的是申時行為官期間政績寥寥,屍位素餐是中肯評價。

申時行卻對這看法不以為然。在他看來,張居正後期朝堂四分五裂,君臣猜忌同面不同心,病逝以後弊端立顯。此時如果依然固守張居正風格,那麼要說萬曆之治,就是血腥政變也未可知。是以他所奉行的中用看似溫和,實際上正彌補了張居正的不足,極大程度上緩和了朝廷劍拔弩張的氛圍。這些看似平淡如水實則潛藏的危機,都是靠申時行折衷調濟的原則巧妙化解的。

張居正生前樹敵太多,推行新政又觸犯了太多人的利益,死後更是内鬥不休,如若堅持以強對強,誰又能最終獲益呢?當時全國一千一百多個縣,隻文官便兩萬多人,如此龐大的群體,光看就讓人頭暈目眩,申時行竭力斡旋,保萬曆時期又相安度過數十載,對申時行來說,他對這一結果還是滿意的。

參考資料

《萬曆十五年》、《内閣首輔傳》