藍鲸是一種海洋哺乳動物,不僅是地球上現存最大的動物,也是地球曆史上最大的動物,總長度超過30米,重177噸。

直到20世紀初,世界上幾乎每個地方都有相當多的藍鲸,40年後,捕鲸者的捕鲸幾乎将它們消滅了。直到1966年國際社會開始保護藍鲸,藍鲸的數量才逐漸增加。

藍鲸的物種名稱musculus來自拉丁語,具有"健壯"的含義,但也可以翻譯為"小老鼠"。林奈在他1758年的開創性著作《自然系統》(Systema Naturae)中為這個物種命名,他可能知道這一點,然後幽默地使用了諷刺的雙關語。

卡爾·馮·林奈

1758年版《自然系統》的扉頁

在赫爾曼·梅爾維爾(Herman Melville)的小說《白鲸》(Moby Dick)中,藍鲸被稱為硫磺底,因為矽藻附着在藍鲸的皮膚上,使它們的下側變成橙色或淡黃色,是以得名。

其他常見的名字包括以羅伯特·西巴德(Robert Sibard)命名的西伯爾德(Sibbald)的羅爾誇爾(Rorqual),以及大藍鲸(Big Blue Whales)和大北方小須鲸(Great Northern Minke whales),即巨型北方小須鲸,盡管這些名字在近幾十年來已被遺忘。

目前,權威專家将藍鲸分為三到四個亞種:

北藍鲸B.m.肌肉:生活在北大西洋和北太平洋;

南藍鲸B.m.中間體:居住在南大洋;

侏儒藍鲸B.m. Brevicauda:居住在印度洋和南太平洋;

???大印度藍鲸B.m籼稻:可能是生活在印度洋的另一種亞種。

藍鲸被認為是地球上有史以來最大的藍鲸,最長的記錄藍鲸是兩隻雌性鲸魚,分别為33.6米和33.3米,但這些資料的可靠性值得懷疑。(大部分資訊來自20世紀上半葉在南極水域被人類殺死的藍鲸,盡管它是由不精通标準動物測量的捕鲸者收集的))

國家海洋哺乳動物實驗室(NMML)科學家測量到的最長的藍鲸長29.9米。

參考藍鲸與人類和非洲大象的比例

參考藍鲸與遊輪的比例

藍鲸骨骼模型

因為藍鲸太大了,很難測量它們的體重。許多捕鲸者捕獵的藍鲸不能完全測量它們的體重,因為它們首先将它們切成易于處理的大小。這導緻由于血液和體液的流失而低估了藍鲸的總重量。

迄今為止,國家海洋哺乳動物研究實驗室的科學家已經準确地測量了有史以來最大的藍鲸,這是一頭177噸重的雌性鲸魚。然而,已知雌性鲸魚比雄性鲸魚大。

大資料

藍鲸的舌頭重約2.7噸,當全部伸展時可以抓住90噸食物和海水。即使有這麼大的嘴巴,藍鲸的喉嚨仍然不能吞下像沙灘球一樣寬的物體。

藍鲸的心髒有汽車那麼大,是已知最大的生物。

藍鲸的主動脈直徑約23厘米。

藍鲸的肺活量為5000升。

即使出生,小鲸魚的體重也可以達到2,700公斤,相當于成年河馬。在出生後的七個月裡,幼鲸每天喝400升母乳。幼鲸生長迅速,每24小時增加90公斤。

關于最大體型的争議

1892年對雙龍的過時描繪

基于唯一的骨化石的雙腔龍估計長約40-60米,重約122噸。但在19世紀70年代恐龍被描述後不久,唯一的骨頭就丢失了,隻有一些插圖和記錄。

對龍的總大小的估計尚未公布,但古生物學家和研究人員已經在網際網路上釋出了初步估計。在2001年6月的一篇部落格文章中,米奇·莫蒂默(Mickey Mortimer)估計該屬可能長40-44米,重185-250噸。如果該屬的大小估計是準确的,成熟的藍鲸可以比巨型海豚屬短30米;記錄保持者藍鲸重177噸,但185-250噸的藍鲸屬可能成為新的記錄保持者。

藍鲸有3-4米長的鳍。胸鳍的上部是灰色的,邊緣是狹窄的白色邊緣,而下部是白色的。它們的頭鳍和尾鳍通常是灰色的。藍鲸的背部通常有噪音,有時胸鳍的顔色相同。斑塊的變化程度因人而異。有些個體可能全身都是灰色的,但有些個體是深藍色,灰色和黑色互相混合。

藍鲸背鳍很小,在潛水期間隻能短暫可見。背鳍約占身體的四分之三,它們的形狀因個體而異,有些個體隻有一個剛剛可識别的凸起,但其他個體可能具有顯着的鐮狀背鳍。

當藍鲸想要浮出水面呼吸時,它們會從肩膀和毛孔中突出,這些肩膀和毛孔比其他大型鲸魚(如小須鲸和毛絨鲸)大。這一特征經常被觀察者識别為海洋生物的線索。

一些栖息在北大西洋和北太平洋的藍鲸在潛水時會擡起尾鳍。

在平靜的海面上,從很遠的地方可以看到一個壯觀的垂直水柱,可以達到12米,通常為9米。

藍鲸通常單獨生活或與另一隻藍鲸生活在一起。目前尚不清楚這些同居的藍鲸是否長期生活在一起或形成了更松散的關系。可以看到多達50頭藍鲸聚集在食物密集地區的小區域,但它們不像其他小須鲸那樣形成大型,組織良好的群體。

藍鲸可以以高達50公裡/小時的速度沖刺,這通常發生在與其他鲸魚互動時,但通常的遊泳速度是20公裡/小時。

藍鲸擁有他們能找到的最密集的磷蝦種群,有時每天以5000公斤磷蝦為食。藍鲸在覓食期間通常潛水10分鐘,盡管它們潛水20分鐘并不罕見,而藍鲸記錄的最長潛水時間為36分鐘(Sears,1998)。

5.8米藍鲸頭骨

鲸須

磷蝦和磷蝦

藍鲸一次以大群磷蝦為食,同時吸入大量海水。然後,他們擠壓腹腔和舌頭,從鲸魚胡須的縫隙中排出海水。當嘴裡的水完全排幹時,藍鲸吞下剩餘的磷蝦,這些磷蝦不能通過鲸魚的胡須。當藍鲸捕獵磷蝦時,它們偶爾會吞下小魚、甲殼類動物和鱿魚。

鲸魚之歌

Cummings和Thompson(1971)說,通過測量藍鲸的參考壓力一毫帕,估計藍鲸的聲音在源頭可以達到155-188分貝。所有藍鲸種群中的聲音基本頻率在10到40赫茲之間,而人類可以檢測到的最低頻率是20赫茲。藍鲸的聲音持續時間為10-30秒。科學家們也确信為什麼藍鲸會發出自己的聲音,Richardson等人(1995)提出了六種可能的原因:

保持個人之間的距離

相似和個體識别

環境資訊傳輸(例如覓食、警告、求愛)

保持群體聯系(例如,女性和男性之間的交流)

地貌特征定位

食品定位

藍鲸在深秋開始交配,并一直持續到冬末。雌性鲸魚通常每2-3年生一次,懷孕10-12個月後,通常在初冬生下幼鲸。幼鲸重約2.5噸,長約7米。每天攝入380-570升母乳。

藍鲸通常在8至10歲之間達到性成熟,當時雄性鲸魚至少20米長(南半球的種群數量較長)。相比之下,雌性鲸魚體型較大,在大約五歲時性成熟,當時它們長約21米。

科學家估計藍鲸的壽命至少為80年,但由于個人記錄無法追溯到捕鲸時代,是以需要很多年才能知道藍鲸的确切壽命。最長的單項研究記錄目前已有34年的曆史,位于東北太平洋(西爾斯在1998年報道)。

虎鲸

藍鲸在自然界中唯一的天敵是虎鲸。研究表明,25%的成年藍鲸有虎鲸襲擊的疤痕,但沒有關于襲擊死亡率的确切資訊。

至少有11份關于藍鲸和小須鲸在自然條件下雜交的檔案。藍鲸和座頭鲸之間也有已知的雜交種。

捕鲸的時代

藍鲸不容易捕捉和殺死。它們的速度和力量意味着藍鲸很少成為早期捕鲸者的目标。1864年,挪威人斯文德·福因(Svend Foyn)使用魚叉将旨在捕捉大型鲸魚的船隻配對。雖然最初很麻煩,成功幾率很低,但Forin進一步改進了魚叉,很快挪威北部芬馬克的幾個捕鲸站開始使用這種方法捕殺鲸魚。芬馬克縣的最後一個捕鲸站于1904年關閉,原因是當地漁民之間的争吵。

不久,藍鲸在冰島(1883年),法羅群島(1894年),紐芬蘭(1898年)和斯匹次卑爾根(1903年)被捕并被殺害。第一頭藍鲸于1904年至1905年間在佐治亞州南部捕獲。

到1925年,随着工廠船尾的出現和蒸汽動力鲸魚的使用,在南極和亞南極水域被捕的藍鲸和所有小須鲸的數量開始急劇增加。在1930年至1931年間,僅在南極水域就有29,400頭藍鲸被殺。到第二次世界大戰結束時,藍鲸的數量已經大大減少。

1946年,首次引入了國際鲸魚貿易配額,但由于沒有考慮到不同物種之間的差異,是以沒有奏效。表示少量物種和大量物種被人類殺死的程度相等。

到20世紀60年代,國際捕鲸委員會禁止捕獵藍鲸,而蘇聯的非法捕鲸在1970年代已經停止。

到目前為止,已有超過380,000頭藍鲸被殺,其中包括南極水域的330,000頭,南半球其他地區的33,000頭,北太平洋的8,200頭和北大西洋的7,000頭。曾經是南極洲最大的群體數量在捕鲸前已降至僅0.15%。

由于商業捕鲸業的發展,藍鲸的數量迅速下降

捕鲸顯然導緻了藍鲸的瀕臨滅絕,而不是狩獵數量較少以換取更長的狩獵時間,捕鲸者繼續減少藍鲸的數量。現在看來,捕鲸業正在受到海洋生物學家的監測和限制,這使得更多的鲸魚有可能具有商業價值,盡管時間跨度更長。長壽海洋哺乳動物的種族動态與短壽命魚類的種族動态完全不同。由于繁殖期較長(超過一年)和出生次數較少(1或2次出生),鲸魚種群恢複比小型動物需要更長的時間。

目前數量和分布

自禁令以來,研究一直無法确定目前的藍鲸種群是否正在增加或沒有顯着變化。最準确的估計表明,在蘇聯非法捕鲸活動結束後,南極洲的藍鲸數量以每年7.3%的速度增長,盡管總人口仍不到1%。

研究還表明,生活在冰島和加拿大的藍鲸也在增加,即使數量不大。2002年,科學家估計世界上的藍鲸數量從5,000到12,000不等,盡管許多地區的估計高度不确定。

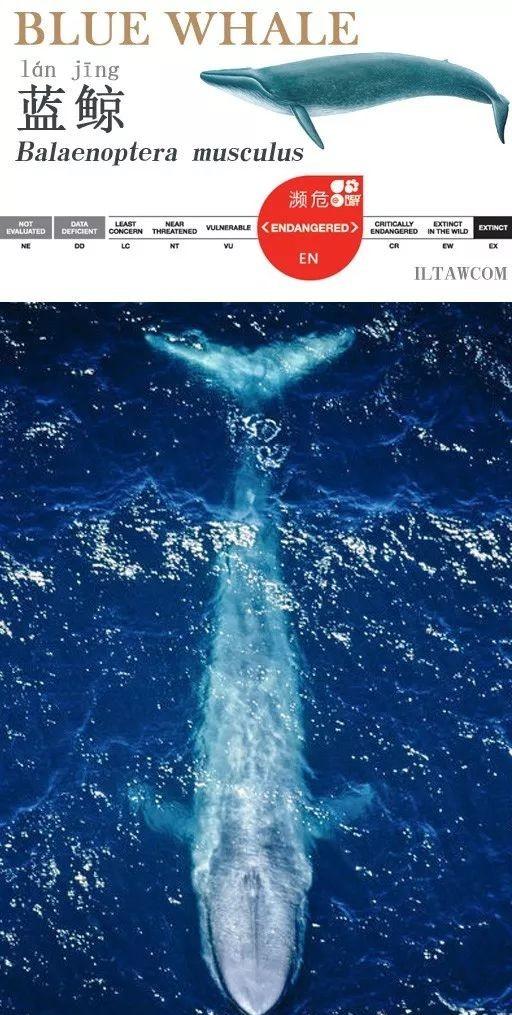

藍鲸仍然在IUCN瀕危物種紅色名錄上,就像它們開始時一樣。已知最大的藍鲸種群由大約2,000隻個體(北部藍鲸)組成,集中在阿拉斯加和哥斯達黎加之間,盡管最常見的地區是夏季的加利福尼亞州。有時這些藍鲸會出現在太平洋西北地區,并且有罕見的藍鲸出現在堪察加半島和日本北端之間的水域的記錄。

在北大西洋已經發現了兩個藍鲸群。第一個位于格陵蘭島,紐芬蘭,新斯科舍省和聖勞倫斯灣附近,估計人口約為500人。第二組更接近東部,春季出現在亞述群島,7月和8月出現在冰島近海。鲸魚被認為沿着兩個火山島之間的大西洋中脊移動。除冰島外,藍鲸還分布在斯瓦爾巴群島北部和揚馬延島,盡管它們非常罕見。但科學家們仍然不知道藍鲸在哪裡度過冬天。整個北大西洋的人口估計在600至1,500之間。

最近許多調查的結果表明,生活在南大洋的亞種數量在1,100至1,700之間。1996年的一項調查顯示,僅在馬拉加西南部的一小片地區就有424頭藍鲸。調查似乎表明,印度洋上有數千頭藍鲸。如果這是真的,全球藍鲸的數量将高于估計。

現代威脅

藍鲸可能會在與船隻碰撞或被捕獲并纏繞在捕魚裝置中時受傷。

海中日益增加的噪音使它們難以互相通信,甚至可能殺死它們。

人類對藍鲸的潛在威脅包括制造多氯聯苯,這是一種在藍鲸體内積累的化學物質。

随着全球變暖導緻冰川和永久凍土迅速融化,大量的淡水被泵入大海。有人擔心,一旦流入大海的淡水量超過臨界點,就會導緻溫鹽循環的崩潰。考慮到藍鲸根據海洋溫度遷徙,環流的崩潰會導緻冷暖水盤旋世界,這可能會影響藍鲸的遷徙。

海洋溫度的變化也會影響藍鲸的食物來源,變暖趨勢會減少鹽的分布,這會對分布和密度産生重大影響。

如需了解更多精彩内容,請關注動物世界

微信公衆号:iltawcom