張大千先生不僅是一位享譽國際的中國畫大師,還是一位頂級美食家。他曾頗為自負地講:“以藝事而論,我善烹調,更在畫藝之上。”

飲食,不僅是維系生命的必需,而且是文化、知識、風俗等的一種凝聚。張大千一生鐘情美食,精于廚藝。自1950年赴印度新德裡舉辦畫展後,他開始漂泊四海,羁旅異國,但無論在哪裡,一身中式長衫、一桌中式菜肴始終伴随着他的一顆中國心。

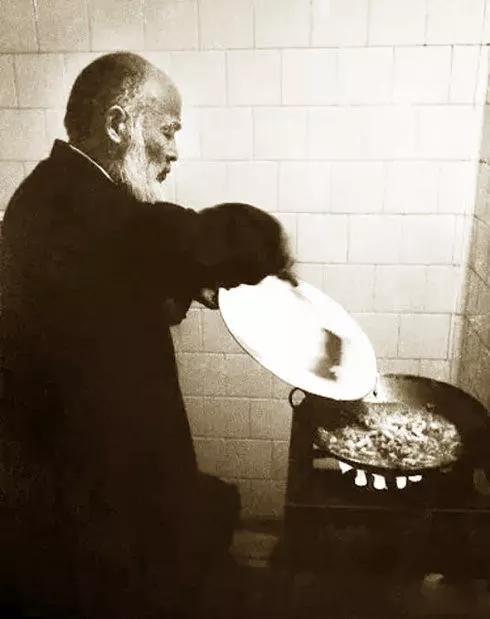

張大千親自掌勺

鄉愁就是唇齒間的相守

張大千的美食情結之中,有其講究口福、熱愛生活的因素。但從更深層的原因來看,是張大千的美食中内蘊着真摯的家國情懷與民族意識,彌散出濃郁的人文氣息和鄉愁。可以說,美食,不僅是張大千外在的舌尖上的物化标簽,更是他内在的心靈上的鄉思雞湯。

我最初産生這種想法,是數年前在美國的十七裡灣。十七裡灣,位于加州卡梅爾小鎮。這裡山海相依,島嶼隽美,帆影映日,鷗鳥逐浪。我去時,它已成網紅打卡地,不同膚色的旅友相聚于此。可在20世紀60年代,它還是寂靜偏遠之地,一個隐蔽于松林中的小鎮。正是為了享受這種遠離塵世的靜谧,美國多位作家、藝術家曾先後居住于此。張大千1968年來此時,購置了一幢小而簡陋的二手别墅,并低調地題以“可以居”為畫齋名。此時的張大千已年晉七十,在這人生的暮年,他重歸寂寥,返璞歸真。在這“結廬在人境,而無車馬喧”的大洋彼岸,開始了他暮年的“潑彩潑墨”大變法,呈現“潑彩兼施、色墨交融”的全新畫風。

當時的十七裡灣偏于加州冷僻一隅,遠離都市文化藝術中心,且代理他作品的畫廊銷路也不暢,張大千的經濟壓力甚大。為此,連他作為個人收藏的鎮宅之寶——董源的《溪岸圖》,也賣給了友人王季遷。再加上多種疾病纏身,年邁的張大千思鄉心切,鄉愁濃烈,常在“不知今夕是何年”的夢中醒來,随之在“故國不堪回首月明中”嚎啕大哭,枕着十七裡灣的濤聲以淚洗面。

離“可以居”不遠處,有一島嶼伸向海面,上有一棵遒勁蒼老的孤松,現在成了十七裡灣的标志性風景。而當時的張大千時常在朝霞初升或夕陽西下時,長久地持杖依松而立,遙望神州。是呵,“行遍歐西南北美,看山須看故山青。”為此,他在一首詩中深情地寫道:“十載投荒願力殚,故山歸計尚漫漫。萬裡故鄉頻入夢,挂帆何日是歸年。”

正是在這種生活、心理、精神等多方面的現實狀況下,張大千虔誠地将每頓飲食都純中式化,将其視作一次思鄉的巡禮、一次鄉愁的告慰。正所謂,才上舌尖,卻下心頭。每次廚師從十七裡灣驅車到市裡的唐人街購買食品,張大千不僅親自寫下食品清單,而且反複叮囑一定要到老店鋪購買從中國來的食料,以求味道不走樣,進而踐行他的“四海為家求‘真’味。”

蔬菜圖

那天,我徘徊在“可以居”的園子前,久久不願離去。我不遠萬裡從黃浦江畔來到十七裡灣,就是為了領略一位藝術大師的星辰大海及他當年留下的氣息屐痕,也是為了完成一位老先生的叮咛囑托。

20世紀90年代初,我進行海派書畫家研究時,謝稚柳先生對我說:“張大千最重要的暮年變法,是在美國加州的十七裡灣,但在張大千的研究及傳記中,大都沒有提及,有的也僅是一筆帶過。你應當到那裡去看看,考察一下。”并首次給我出示了那張後來流傳甚廣的張大千在海灣邊持杖依松的照片。夕陽西下了,落霞為“可以居”抹上了一層如包漿般的玫瑰紅,洋溢出一種溫馨的滄桑感,似等着故人的歸來。

此時,陪同我前來考察的當地華人阿成,為我出示了一張他收藏在手機微信中的張大千在1971年4月15日招待從華盛頓來“可以居”拜訪的鄉友恕人的家宴菜單——

六十年辛亥(1971年)四月十五日,恕人鄉兄自華府堂來可以居,命家人治具驩(古歡字)宴,并邀正言兄、赓舜人伉俪、天循親家、親家母作陪相邀:

幹煸魚翅、香糟蒸鴨、蔥燒烏參、成都獅子頭、雞油蘆筍、雞融菽乳餅、茶腿晚菘,豆泥糍飯、西瓜盅。

這桌家宴,以川菜為主,結合了海派菜的一些做法,是相當純正、道地的中式菜肴。

手寫食譜

張大千是把舉辦此次美食聚會,看作是他鄉情的嘉年華、鄉思的示範會、鄉愁的小沙龍。為此,他不僅以俊美遒勁的行書寫了菜單,而且鄭重地邀請了其他的親朋好友一起參加。讓筷下的菜肴,舌尖上的美食,味蕾裡的享受,成為鄉思遙寄。唯其如此,鄉愁就是唇齒間的相守,味覺中的相逢。因而,雖然去國多日、遠居海外,但張大千對故土食物的嗜好,仍懷有一份虔誠。正是在這十七裡灣畔的“可以居”,在看到這張家宴菜單的瞬間,我一下子解讀出了張大千美食情結的真正内涵和菜單書寫的精神指向。

早餐也是純國粹的

1971年底,因“可以居”年久失修,又過于狹小,張大千在不遠處的一片森林中,購買了一小塊地,建造起也相當樸實的僅有一層的橘紅色平屋,齋名為“環荜盦”。荜與碧同音,又含有在藝術變法上要“筚路藍縷,以啟山林”之意。

“環荜盦”的廚房相比“可以居”要大些,裝置也齊全些,庭院中依然有燒烤爐。新居落成時,張大千親自下廚掌勺,烹饪了一桌正宗的“大千菜系”,款待他在十七裡灣的摯友,如畫家侯北人、卡梅爾畫廊鄭月波等人。

張大千的廚藝可謂曆經磨煉,至暮年時已是爐火純青。早在20世紀40年代,張大千就有“民國畫壇第一美食家”之稱,刻有“大風堂山廚”之章。徐悲鴻說過,張大千“能調蜀味,興酣高談,往往入廚房作美餐待客”。謝稚柳亦在品嘗了張大千廚藝後評曰:“所做‘酸辣魚湯’噴香撲鼻,鮮美之至,讓人聞之流涎,難以忘懷。”是以,席間當侯北人連連贊賞張大千的廚藝時,張大千深有感悟地講:“一個人如果連美食都不懂得欣賞,又哪裡能學好藝術呢?”

應當感謝中華美食,不僅為暮年變法、寂居海灣的張大千提供了生存的養料、精神的支撐和口福的滿足,更重要的是彙集了境界與情志、修為與信念的綜合能量,這才是歲月無法遮蔽的大師追求。

1973年的5月,這正是十七裡灣一年中最美麗的時節。張大千畫了一幅自畫像《人間乞食圖》,以賀自己75歲生辰。張大千一直把自己的鬻畫生涯自嘲為“乞食”。由此使我想起了陶淵明的《乞食》詩:“饑來驅我去,不知竟何之。行行至斯裡,叩門拙言辭。”其後,深明陶詩之意的蘇東坡則在《和陶乞食》詩中雲:“魯公亦乞米,炊煮尚不辭。淵明端乞食,亦不避嗟來。”而那個困居在青藤書屋的陳洪绶,亦繪有《乞士圖》。這些有風骨的文人名士甯可以自己手中之藝乞食,也要保持人格的純真、精神的獨立和生活的自由。也正是這種中國士大夫的精神遺緒,讓數十年客居海外的張大千,出行始終是一身漢服,飲食始終是一式中國菜肴。據他的私人秘書馮幼衡回憶,大千先生的早餐也是純國粹的,有油條燒餅、小籠包子、蒸餃(葷素皆有)、雪菜火腿面、蔥油餅、燒賣、皮蛋稀飯、蘿蔔絲餅等。

把烹饪當作一門藝術來追求

1977年,張大千的潑墨潑彩法已為他赢得了國際性的聲譽。他告别了相居十載的十七裡灣,回到祖國寶島台灣。在美麗的雙溪邊,建起了“摩耶精舍”。為此,他在那幅寄給大陸老友的《荷花圖》上欣然題詩:“海角天涯鬓已霜,揮毫蘸淚寫滄桑。五洲行遍猶尋勝,萬裡歸遲總戀鄉。”

在美食烹饪上,更是如魚得水。食材不僅新鮮,而且随處可得,不像在國外要尋尋覓覓。于是,張大千在“摩耶精舍”常舉行家宴,那些美食成了“吃貨”“老饕”們舌尖上的人間至味。而張大千依然保持着那種虔誠、認真的食性吃态,時常提筆書下食單。這些食單後在佳士得拍出了近百萬美元,可謂世界上最貴的食單,也成就了中華美食的一個傳奇。

“豆腐煮得好,遠勝燕窩;海菜如燒不好,不如竹筍。”這是袁枚在其《随園食單》中所說的,而他又稱“君子遠庖廚”,是美食家,但不會下廚掌勺。認為“飲食是大雅之事”的張大千,則是個動口又動手的雙料美食家。既然他把飲食看作是鄉思的載體、鄉愁的代償,那麼,他也是以從藝的精神來掌勺烹饪的。可謂丹青、廚藝雙精。

《大千風味菜肴》

張大千烹饪,白案講究刀功,紅案講究火候,菜式講究造型,食料推崇精選。一般不放味精,注重吊出食料原本的品味,即“本味求真”。為此,張大千的家宴雖無什麼山珍海味、龍肝鳳膽,僅是家常菜而已,但由于烹饪精到,使大家在唇齒間體驗到了人間美味。據張大千的家庭廚師徐敏琦回憶,晚年的張大千興緻所起時,會親自下廚烹饪,做好菜後,會邀請徐敏琦一起品嘗,互相切磋。

張大千有一本美食專著《大千居士學廚》,那是他1962年住在巴黎郭有守家中,記錄三餐及宴客的菜單,有如美食日記,以慰鄉愁時所寫。他用行草記錄了他最喜歡的十七道菜的烹饪,如四川獅子頭、粉蒸肉、回鍋肉、紅燒肉、棒棒雞、紹興雞、水鋪牛肉、玉蘭片、宮保鱿魚等等,這一份典型的家鄉菜,彌散出濃濃的鄉情鄉思。也就在這一年,張大千借住比利時一位中國友人家中,并将該食譜贈送給了友人。

張大千是把烹饪當作一門藝術來追求的,在他的眼裡,一個真正的廚師和畫家一樣都是藝術家。而他對美食的喜愛,自然也傳遞到他的藝術創作中,他畫過很多白菜、蘿蔔、蘑菇、竹筍、蔬果,這無疑與他對食材的喜好有關。在一幅畫着蘿蔔白菜的作品裡,張大千寫過一首石濤的七絕:“冷淡生涯本業儒,家貧休厭食無魚。菜根切莫多油煮,留點清燈教子書。”有人評論說,“這裡面清脆的白菜和鮮嫩的蘑菇已經成了寒士操守的向往。而我每看到張大千畫的白菜圖,都想從畫中摘下來吃了,因為他畫得太傳神了。”

文/王琪森

來源/上觀新聞

内容來自上觀新聞