統籌策劃/羊城晚報全媒體記者 馬勇 陳骁鵬

文/羊城晚報全媒體記者 李海婵 通訊員 龍門宣

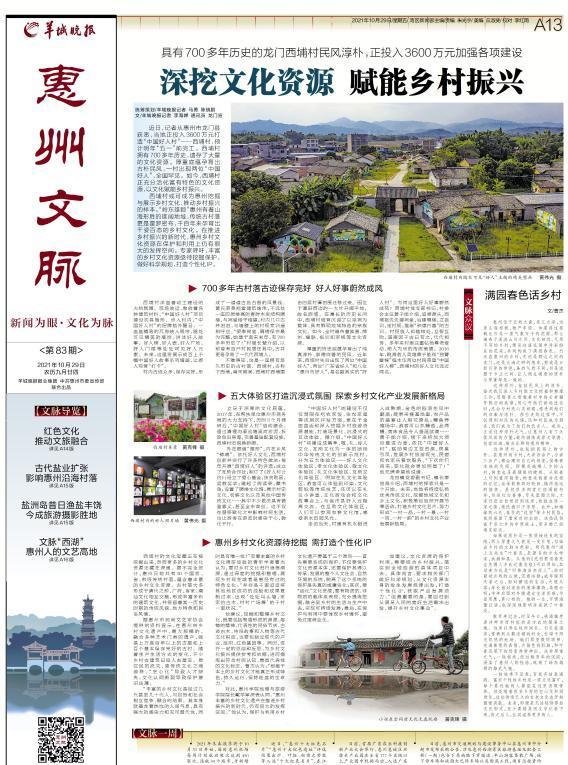

近日,記者從惠州市龍門縣獲悉,當地正投入3600萬元打造“中國好人村”——西埔村,預計明年“五一”前完工。西埔村擁有700多年曆史,遺存了大量的文化資源。厚重底蘊孕育出古樸民風,一村出現兩位“中國好人”,全國罕見。如今,西埔村正充分活化富有特色的文化資源,以文化賦能鄉村振興。

西埔村或可成為惠州挖掘與展示鄉村文化、推動鄉村振興的樣本。“嶺東雄郡”惠州有着山海形勝的雄闊地域,傳統古村落更是星羅密布,千百年來孕育出千姿百态的鄉村文化。在推進鄉村振興的新時代,惠州鄉村文化資源在保護和利用上仍有很大的發揮空間。專家呼籲,豐富的鄉村文化資源亟待挖掘保護,做好科學規劃,打造個性化IP。

700多年古村落古迹儲存完好 好人好事蔚然成風

西埔村洋溢着動工建設的火熱氛圍。現場裝運、堆放着各種建築材料,“中國好人村”項目建設初具雛形。步入村内,“中國好人村”的招牌格外醒目。一座座精緻的瓦房映入眼簾,随處可見精美的牆繪,講述好人故事。好人榜、好人壺、好人廣場、好人門樓等處處可見好人元素。未來,這裡将展示成百上千幅中國好人故事系列牆畫,讓遊人觀賞“打卡”。

村内古迹衆多,儲存完好,形成了一道道古色古香的風景線。黃氏榮泰祠堂建築雄偉,不遠處一座四層樓高的青磚木質結構碉樓,與祠堂相守相望;村内幾口古井汩汩,與牆壁上的村規家訓遙相呼應。“榮泰祠堂、碉樓儲存最為完整,始建于南宋末年,有700多年曆史了!”村裡長輩介紹,以前曾有百戶村民居住其中,古井更是孕育了一代代西埔人。

不難得知,這是一座擁有悠久曆史的古村落。西埔村,古稱下西埔,南宋期間,西埔村西埔圍由舊梁村譚田圍遷移過來。因位于譚田西邊的一大片開闊平地,故名西埔。在漫長的曆史長河中,西埔村培育沉澱了以宗祠為載體、具有鮮明地域特色的宗族文化。如今,全村遍布着族譜、牌坊、楹聯、祖訓和家規等文化資源。

厚重的曆史底蘊孕育出了純真淳樸、崇德向善的民風。近年來,西埔村先後出現了兩位“中國好人”、兩位“廣東省好人”和八位“惠州市好人”,是名副其實的“好人村”。為何這裡好人好事蔚然成風?西埔村黨支部書記、村委會主任黃子能介紹,追溯源頭,西埔祖先先建祠堂,後建碉樓,立祖訓,定村規,推崇“積德行善”的古訓。村民族人和睦相處,互幫互助,道德因子古已有之,代代相傳。多年來村裡注重弘揚尊老愛幼、助人為樂的傳統美德。2016年,跳海救人英雄黃子能和“獨臂雷鋒”程木華兩位村民榮登“中國好人榜”,西埔村的好人文化遠近聞名。

五大體驗區打造沉浸式氛圍 探索鄉村文化産業發展新格局

立足于深厚的文化底蘊,2017年,在幫扶機關惠州市商務局的大力支援下,曆時8個月調研後,“中國好人村”啟動建設。通過清理溝渠池塘溪河淤泥、拆除危舊房等,完善基礎配套設施,西埔村舊貌換新顔。

外在顔值“塑形”,内在鄉風“鑄魂”。依托好人文化,西埔村創新并實行了許多特色做法:每年開展“西埔好人”的評選;成立了互助合作社;制訂了《好人村公約》;設立了愛心基金,扶貧助困,獎教獎學;建起了閱讀亭,藏書角;設定了碉樓文化館,展示村史文化、農耕文化以及其他中國傳統文化……其中不少做法具有借鑒意義,甚至全市首創。這不僅在潛移默化之中影響村民生活,也讓遊客在遊覽時感染于心,教化于行。

“中國好人村”的建設不僅僅局限在吃農家飯、住農家屋等淺層次開發方面,更在于全面盤活和深入挖掘鄉村旅遊資源潛能,打造場景化、沉浸式的互動體驗。據介紹,“中國好人村”将建設成集孝、敬、禮、好人文化、互助文化為一體的頌揚中華傳統文化的創新示範村,分為五大體驗區——好人文化體驗區、孝文化體驗區、敬文化體驗區、禮文化體驗區、互助文化體驗區。例如在禮文化體驗區,遊客可以體驗到印染、文化剪紙等傳統技藝,還可以在禮儀小講堂、文化遊戲會和文化故事會上,與省市縣好人近距離交流。在互助文化體驗區,人們可以參觀農耕文化館,感受親水田園風光。

走訪當天,村裡有機水稻進入成熟期,金色的稻浪在風中翻湧;蔬果采摘基地裡,農産品的盛宴讓人眼花缭亂;鳗魚養殖場中,遊客可以抓鳗魚,品烤鳗,美味食品令人垂涎欲滴……黃子能介紹,接下來将加大項目推進力度,依托“中國好人村”,關聯周邊文旅資源,築巢引鳳,發展鄉村旅遊觀光、民宿和農家樂餐飲服務。“下次你們再來,變化就會更加明顯了!”他充滿希望地說道。

龍田鎮黨委副書記、鎮長廖俊海介紹,西埔村的探索隻是一個開始。未來,當地将持續弘揚優秀傳統文化,挖掘地域文化和鄉土文化,積極策劃組織開展節事活動,打造鄉村文化名片,努力形成“一村一品、一村一景、一村一風、一村一韻”的鄉村文化産業發展新格局。

惠州鄉村文化資源待挖掘 需打造個性化IP

西埔村的文化寶藏正在被挖掘出來,然而更多的鄉村文化資源還藏在深閨。據不完全統計,惠州目前共有30個國家、省、市級傳統村落,蘊含着豐富的鄉村文化資源。古村落大多形成于清代之前,廣府、客家、潮汕文化互相交融,形成豐富多彩的建築文化,并保留着某一曆史時期的傳統風貌、地方特色和民俗風情。

據惠州市民間文藝家協會提供的資料顯示,在惠州市鄉村文化遺産中,最大規模的、融合多種藝術門類的遺産,就是上萬座百年以上的古屋和上百個基本儲存完好的古村。随着生産生活方式的變化,不少鄉村古建築已經人去屋空。原住民的流失,使傳統文化之魂遊移。“空心化”導緻人才缺失,文化認同斷裂導緻保護意識淡薄。

“豐富的鄉村文化是經過幾代甚至幾十代人,與自然和社會互相競争、融合的結果。其本身就蘊含着熱忱的人間氣息,具有強大的感染力和無可替代性,同時具有唯一性!”有着豐富的鄉村文化調研經驗的青年學者曹傑認為,要對鄉村文化進行追根溯源,通過深度的挖掘和整理,展現鄉村現在或者是曾經有過的特色文化:“并非是千裡迢迢将其他地區成功的經驗和成果複制過來,出現‘處處馬頭牆,家家仿古木,村村廣場舞’的千村一面狀況。”

他建議,挖掘和整理鄉村文化,既要包括聚落形成的淵源、熔鑄的精神、代表性的民俗節慶、古迹古木、傳說故事和人物等古代文化積澱,也要包括近現代的産業、組織、紅色基因等。同時,進行一定的總結和反思,為鄉村文化振興提供參考和依據,進而提煉出符合村民認知、最具代表性的文化标志。曹傑認為:“根植于本土的鄉村文化才能真正形成特色,持久運作,保持旺盛的生命力。”

對此,惠州學院地理與旅遊學院院長戴學軍深表認同。“惠州豐富的鄉村文化遺産在推進鄉村振興的新時代,仍有很大的發揮空間。”他認為,保護與利用鄉村文化遺産要基于三個原則——首先需要系統的保護,不僅要保護文化資源本體,還要保護其得以傳承、發展的整個人文社會、自然環境的系統,脫離了這個系統的保護是失真的或庸俗化;其次,要“活化”文化資源,要有物質的、非物質的載體來表現,充分提煉挖掘,融合到鄉村的生活與生産中去,實作可持續發展;最後,在保護與利用中要展現鄉村情懷,避免過度商業化。

他建議,文化資源的保護利用,需要結合鄉村振興,落實到全域旅遊的具體項目中去。具體而言,要求相關部門做好科學規劃,從文化資源本身的發生發展規律出發,打造個性化IP,擷取産業發展動力,“但最重要的是,要回歸到從滿足人民的美好生活需求出發,提升鄉村文化事業”。

【文脈衆議】

滿園春色話鄉村

文/曹傑

惠州位于五嶺之南,東江之濱,這裡山海相擁,物産豐饒。如果将這座城比作是一座氣象萬千的花圃,那麼遍布于溪流山川之間、文化相近、氣質不同的鄉村,便是這座花圃中異彩紛呈的花朵,共同構成了滿園春色。行走在惠州的鄉村,無論是群山之間的龍門,還是大海之畔的惠東,抑或是日新月異的仲恺,雖然氣質不同,但是流露于鄉土之間、讓人頓生暖意的質樸與厚重卻是一緻的。

這種質樸,包括民風上的淳樸。每次我們深入鄉村做文化挖掘和整理工作,用敬畏之情看着村中的長者翻開陳舊的族譜,用心聽他們講起過往時,總會與村民心靈相通,感受到他們的自豪與淳樸。在行走的過程中,不僅得到村民的禮遇,還和村民成為朋友,我們成為了他們的代言人。或許,正是這種淳樸之氣,讓惠州人有了無懼風雨的力量,最終凝練成崇文厚德、包容四海、敬業樂群的惠州精神。

這種質樸,也包括民俗上的古樸。在惠州的鄉村,大者百餘戶,小者三五戶,都會建有自己的祠堂,供奉着本族的先祖。即便是地瘠人少的山村,祠堂也是最耀眼的建築。從新春上燈到重陽敬老,祠堂承載着對先祖的記憶,也承載着四時輪回、慎終追遠的情懷。雖然很多祠堂已經凋敝朽壞,但是紅白喜事、節慶團圓之際,大家還是會自覺回到這裡,敦叙血脈一家之情,使民德歸于淳厚。此外,如婚嫁的六禮、春節的“送窮”等鄉村民俗,依然保留了唐宋時的餘韻。這些民俗在千裡之外的中原故土,很多都已經難覓蹤迹。

如果說質樸是一張質地優良的宣紙,那麼厚重之氣就是一支巨筆,勾畫出鄉村的文脈與色彩。明代惠州“湖上五先生”葉春及,是著名的方志學家、執拗知縣。從他的《先府君退齋先生先孺人方氏遷墓志銘》可以得知,其母親方氏是“歸善海濱赤岸人”,幼時面對兇殘的山賊,沉着冷靜;成年嫁到夫家之後,面對窘迫的生活,大度從容;年長面對家族的龐雜事物,條理分明;中年後面對外嫁遺女生活苦難,節省用度,真心相助。她的一生,可謂海量汪涵,也深深地影響并成就了葉春及。

數百年過去,時至今日,鐵湧鎮考洲洋畔赤岸村依然是方氏的聚居之地。這裡以養生蚝而聞名。行走在海濱,常看到頭戴涼帽的婦女,忙碌于陽光熾熱的蚝場。她們那堅毅的眼神、充滿善意的表情、古銅色的肌膚,和葉春及筆下的母親異常神似。這種厚重之氣,一脈相承,經過數百年的沉澱,浸染了惠州人的性格,砥砺了嶺東雄郡的雄武氣魄。

一枝獨秀不是春,百花齊放春滿園。富有個性的鄉村是一座文化富礦,每個靠近她的人都能在這裡汲取營養。但是随着很多鄉村的空心化和同質化,這些傳承已久的古老文化也開始慢慢消散。未來,即便是無法延續那些文化形式,至少要将其用文字記錄下來,傳之後人,讓其滋養更多的人。

【文脈一周】

2021年冬春航季将于10月31日開始,屆時惠州機場每周計劃航班架次達到450架次,通航34個城市,并新增蘭州、萬州、綿陽、西雙版納、興義五個城市的航線。

近日,“惠州十大紅色名片”“惠州十大紅色遺址”評選結果出爐。葉挺、秘密大營救等入選“十大紅色名片”,東江縱隊紀念館、挺秀書院等入選“十大紅色遺址”。

日前,首屆廣東農業科技創新産業大會舉行,惠州惠城區絲苗米産業園在全省177個省級以上産業園中脫穎而出,入選廣東省現代農業産業園十大科技創新示範園。

日前,惠州市交通規劃與建設事務中心在惠州市中介超市釋出采購公告,涉及惠州西湖景區旅遊基礎及配套工程(一期)包含下角南路下穿隧道、豐山遊客集散廣場、地下停車場和地面大巴停車場以及附屬工程,項目總投資約14.69億元。(李海婵)

來源 | 羊城晚報·羊城派

責編 | 朱光宇