撰文|張猛

20世紀40年代初,蘇聯反法西斯戰争期間,帕斯捷爾納克與家人一起被疏散到奇斯托波爾。當時他從事的主要工作是翻譯莎士比亞、歌德、席勒的文學作品,《羅密歐與朱麗葉》正是在這個時間段完成的。順便插一句,帕斯捷爾納克翻譯的莎士比亞和歌德,至今在俄羅斯翻譯界無出其右;不過,他還是在空閑時間,創作了一批與戰争有關的詩歌。令他苦惱的是,這些詩歌因為不像西蒙諾夫、特瓦爾多夫斯基的文本那般意象樸實、簡單易懂,最終沒能在蘇聯的戰時獲得廣泛的知名度。其實,那個時候帕斯捷爾納克已經在醞釀寫作小說,早在30年代,他就在給高爾基的信中說到自己更渴望散文體的寫作。在經曆過幾部未完成的半成品之後,他在1946-1955年間,創作完成了後來獲得諾獎的《日瓦戈醫生》。

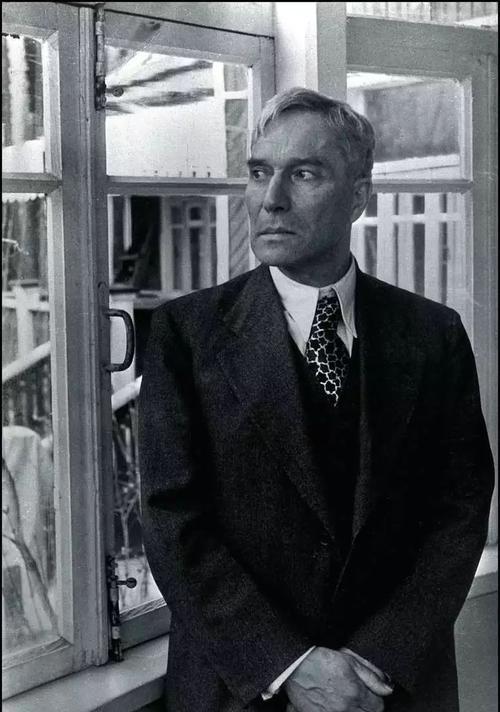

鮑·帕斯捷爾納克(1890—1960),蘇聯作家,詩人,翻譯家。生于畫家家庭。著有多種詩集及翻譯作品。代表作《日瓦戈醫生》獲1958年諾貝爾文學獎。

1.“奇迹”是《日瓦戈醫生》最重要的組成部分

對于“講故事”的熱愛,在帕斯捷爾納克的幼年便顯現出來。據德·貝科夫的《帕斯捷爾納克傳》記載,有一次,在一間黑屋子裡,鮑裡亞(“鮑裡斯”的昵稱,即帕斯捷爾納克)講了一個“藍胡子”的故事,把自己的弟弟“簡直吓傻了”。看到弟弟的魂兒都要吓丢了,鮑裡亞後悔不疊。那個時候,他就相信自己具有感染其他人情緒的超能力;而叙事作品無疑是實作這種超能力的最佳途徑。在《日瓦戈醫生》裡,帕斯捷爾納克為自己确立了作為故事叙述者的幾種品質,其中之一就是對“奇迹”的追求。

在貝科夫看來,“奇迹”,或者說“巧合”,是《日瓦戈醫生》最重要的組成部分。帕斯捷爾納克廣泛運用了這些手法,盡可能使之凸顯出來,并帶着個人的愉悅感,堆疊了各種偶然性,賦予它們以韻律。他甚至認為,除卻作品中這些“命運的交叉”,整部小說就“隻剩下被人們稱道的風景,再加上幾個警句”。貝科夫這裡似乎有些誇張,不過翻開這部小說,這樣的“命運的交叉”的确有不少,其中最典型的或許要數那段對“冬之夜”的描述。

《日瓦戈醫生》,作者:鮑裡斯·帕斯捷爾納克,譯者:藍英年 谷羽,版本:新經典|北京十月文藝出版社,2015年4月

1907年聖誕夜,日瓦戈和冬妮娅乘坐雪橇到斯文季茨基家參加聖誕晚會,在卡爾梅格爾斯基街上,日瓦戈無意間瞥到一戶人家的窗戶,“窗花被燭火融化出一個圓圈。燭光從那裡傾瀉出來,幾乎是一道有意識地凝視着街道的目光,火苗仿佛在窺探往來的行人,似乎正在等待着誰。”這場景使他内心受到震動,他瞬間獲得靈感,低聲念出“桌上點着一根蠟燭。點着一根蠟燭”這樣的詩句。作為主人公的日瓦戈和作為詩人、作者的帕斯捷爾納克在此處實作了關聯——這詩句後來出現在這部書的末尾,成為詩歌《冬之夜》的内容。

而這亮着燭光的窗戶的情節也遠沒有結束,帕斯捷爾納克在其中安排了一個當事人雙方都不知道的劇情:就在那個聖誕夜,日瓦戈凝望窗子的時刻,拉拉正在房間裡向未來的丈夫安季波夫表白心迹。“房間裡灑滿了柔和的燭光。在窗玻璃上靠近蠟頭的地方,窗花慢慢融化出一個圓圈。”原本處于兩個時空的男女主人公,被燭光聚攏在了一起。

在這個場景過去十八年之後,日瓦戈和拉拉經曆了時代洪流的沖刷,經曆了與彼此的相愛和别離,重新回到莫斯科時,造物主/作者又一次安排了故地重逢的情節。日瓦戈命中注定卻又毫不知情地住進了這間屋子,并在這裡迎來死亡。拉拉故地重遊,再次踏進這間屋子時,卻不期然發現了放在其中的棺材,裡面躺着的正是自己的夫妻日瓦戈。拉拉不由得回想起自己當年曾經在這裡,和未來的丈夫進行過一番傾心的交談,但她想象不到,那晚的燭光對于尤拉(日瓦戈)而言并不陌生。

她怎麼能想到,躺在桌子上的死者驅車從街上經過時曾看見這個窗孔,注意到窗台上的蠟燭?從他在外面看到這燭光的時候起——“桌上點着蠟燭,點着蠟燭”——便決定了他一生的命運?

這裡叙述者的全知視角是很明顯的:日瓦戈和拉拉的命運充滿了巧合與偶然性,很難說他們是現實生活裡真實存在的人物。男女主人公會不可思議地幾次相遇,不僅如此,在政治命運出現突轉之時,安季波夫也會邂逅日瓦戈醫生,并與他傾心交談,訴說自己良心上承受的譴責。這樣的巧合實在太刻意,數度脫離現實主義小說的軌道。在學者弗拉索夫看來,《日瓦戈醫生》是“客觀史詩叙事與主觀抒情叙事的結合”;而閱讀其主觀抒情的部分,讓人不由得想起那些帶有浪漫色彩的西方作家慣用的驚險-傳奇情節的技法,以及中國傳統話本小說裡的“無巧不成書”。

《帕斯捷爾納克傳》,作者:德·貝科夫,譯者:王嘎,版本:人民文學出版社,2016年9月

數不清的有悖于常理的相遇、重逢,可以從小說的開頭一直延續到主人公生命的終結。在那個日瓦戈意外離世的電車上,他看到一個老太太時而走在車後頭,時而又趕上來,不由得思索起在學校時經常做的數學題:兩輛先後出發的火車以不同的速度行駛,何時能夠相遇。從兩輛火車的追趕問題,他深入到對人生境況的追問:幾個趕路的人有先有後,是什麼原因讓某些人的運氣總是好過其他人,而一些人在壽命上又趕超了别的人呢?沉迷于這種哲理性思索的日瓦戈沒有留意到,這個電車外的老太太正是當年在麥柳澤耶夫城裡撮合他和拉拉的弗列莉小姐,而更令他想不到的是,很快他就要在車裡猝死,而那個老太太最終第十次超越了電車,隻是她自己沒有料到她超越了日瓦戈醫生,也在壽命上遠遠超過了他。

這種刻意安排的情節,符合故事講述者的心理動機——帕斯捷爾納克創作之初所設定的讀者并非作為精英的知識分子,而是蘇聯乃至世界的大衆讀者。要寫一本普通讀者可以接受的小說,這是曾經作為未來主義詩人的帕斯捷爾納克有些幼稚的構想。他渴望通過拆解和聚合,使讀者感受到時間與空間在此處的“裂隙”,并體驗到閱讀傳奇或童話所帶來的快感。就像童話故事中主人公經曆的情境上的急劇轉變、時空的不一緻,帕斯捷爾納克也不時令自己的人物經曆這種奇遇,進而給讀者類似于解謎一樣的體驗:既然革命的語境已經如此動蕩,詭谲多變,“奇迹”就自然變成了情理之中的變數。

2.非常“現代化”的叙事視角

帕斯捷爾納克對于如何講述一個“神奇”的故事有着執着的熱情。據作家的兒子回憶,在創作《日瓦戈醫生》時,帕斯捷爾納克對童話理論曾經進行過系統的研究,他還仔細閱讀過普羅普的《神奇故事的曆史根源》一書。這讓許多讀者在入手《日瓦戈醫生》時,會被表面上一些看似傳統的叙事線索所蒙蔽,以為它是一部19世紀的經典作品的延續,而事實上,帕斯捷爾納克是一個現代意義上的故事講述者,這是一部包裹在“俄羅斯童話”或“民間神話故事”外衣之下的現代小說,要了解其中的巧合、隐喻、象征等叙事手段,讀者需要花費的精力不亞于了解卡夫卡、喬伊斯、普魯斯特時投入的努力。

《長篇小說<日瓦戈醫生>的叙事藝術》,作者:孫磊,版本:外語教學與研究出版社 2019年12月

譬如,帕斯捷爾納克講故事的視角就非常“現代化”。在孫磊的專著《長篇小說<日瓦戈醫生>的叙事藝術》中,曾對這部作品的叙事視角進行了考察,認為整篇作品呈現出多重視角的轉換、交織和呼應,與傳統意義上一以貫之的“主人公視角”或“上帝視角”有非常大的差别。小說中關于拉拉的丈夫斯特列利尼科夫(安季波夫)炮轟妻女所在的城鎮這一情節,曾經先後講述過三次,但卻使用了不同的視角。

第一次描寫使用了全知視角,揭示斯特列利尼科夫(當時帕斯捷爾納克還沒有向我們披露他就是安季波夫)在轟炸前的内心活動。建功立業的革命情懷最終使他放棄了兒女情長,做出了“大義滅親”的舉動。叙述者假裝不知道斯特列利尼科夫的真實身份,對此事并未置評,隻是說“革命給了他思想上的武器。”第二次描寫是在拉拉與日瓦戈的談話裡。通過拉拉的視角,讀者讀到了她對丈夫行為的不解和埋怨,“這是某種我不能了解的東西,不是生活……除了原則就是紀律……”對于這種譴責,讀者會産生強烈的認同;而在蘇俄國内戰争接近尾聲,安季波夫為了躲避政治清洗而逃離隊伍,與日瓦戈不期而遇,在他的忏悔中,炮轟情節第三次出現,讀者對此事的評價又發生轉向——找到造成“人禍”的真正的罪魁禍首:殘酷的戰争和摧殘人性、人情的意識形态政治。這樣,帕斯捷爾納克通過三種視角的呼應,就讓一個人物的性格特征、生命形态都立體化了。

除了上面的論述,今天的許多學者也都對小說的神話和聖經結構、小說的民俗學特征進行了深入分析,認為這是《日瓦戈醫生》跨越時代藩籬的表現。但當時的讀者并沒有對這些實驗性的寫作手法有太多關注,他們能夠讀到的更多還是那些俄羅斯民間故事、歐洲冒險小說構成的“外衣”。他們指責這些充滿“奇迹”色彩和重複情節的安排顯得陳腐老套,況且,帕斯捷爾納克講故事的語氣也總有些不友好。學者米哈伊爾·帕弗洛維茨稱,帕斯捷爾納克在小說的寫作上受到托爾斯泰影響頗多,他也希望在講故事的時候,能夠具備導師“傳道者”的身份,渴望用自己的生活經驗,先通過巧合、重複、冒險這些僞裝來吸引讀者,然後與他探讨對作家來說最重要的主題:關于基督、關于信仰、關于不朽與生活的意義。然而,他生活的時代已經不再是19世紀的晚期,“經過了戰争,經過了古拉格、奧斯維辛、廣島、長崎之後,對很多人來說,那種對一個睿智導師的渴望已經變得不合時宜了。”

3.充滿隐喻和誇張的醒世寓言

同時代人中,對于《日瓦戈醫生》提出尖銳批評的作家并不在少數。除了與他關系親密的女詩人阿赫馬托娃與楚科夫斯基,親蘇立場的肖洛霍夫甚至認為,根本沒必要在蘇聯禁止這本書出版。官方有義務讓讀者們都普遍了解到,這部書寫得究竟有多差。所有指責的一個重要落腳點,正在于對帕斯捷爾納克叙述能力的質疑。譬如作家納博科夫在《洛麗塔》俄語譯本的序言部分,毫不客氣地将《日瓦戈醫生》的主人公描述為“一位懷着低俗的神秘主義渴望的、多愁善感的醫生,言談中帶着庸俗的循環往複。”顯然,納博科夫也對這部小說裡的“奇迹”情節态度鄙夷。

說起上文肖洛霍夫的建議,其實在當時蘇聯禁止出版《日瓦戈醫生》的大環境下,小說第十一章《林中戰士》中的一節當時還是在《文學報》上刊印出來;當然,後面還附上了最初帕斯捷爾納克投稿的雜志《新世界》編輯部的負面評論。刊登它的目的并非顯示官方的寬宏大度,而是為了更好地展示這部小說在思想上的毒害性。有趣的是,這個發表出來的段落也涉及了“奇迹”的情節:日瓦戈被迫參加了遊擊隊的戰鬥,盡管他内心極其不情願——根據國際協定的要求,醫生沒有權利攜帶武器。他同情戰壕對面的白軍戰士,認為他們和自己接受過同樣的教育,對他們充滿了同情和了解。但他又必須在敵我兩立的場合扣動扳機,于是他便将槍口瞄準了枯樹發射。即使如此,還是有人在他的掃射下受了傷,有一個年輕的戰士被他“打死”。激戰結束後,日瓦戈走過去檢視倒在槍下的戰士,意外地發現自己的那一槍打在了戰士胸前的護身符上,進而使他幸免于難……

這樣可能性不到萬分之一的巧合,偏偏讓日瓦戈醫生遇到了。他渴望在革命的風口浪尖做一個中立的人,而這樣的中立似乎并不可得。于是叙述者為他找到了“奇迹”,使他免于良心的譴責。也正是憑借着“奇迹”,日瓦戈醫生在種種離亂之中得以幸存并回到莫斯科,并保留下自己的詩歌。這個時候主人公神秘的弟弟葉夫格拉夫·日瓦戈少将從天而降,幫助哥哥搜集并儲存所有的詩歌,最終這些詩歌被交到日瓦戈朋友們那裡,才有了後來被刊印的遺作……對這些“任意巧合的敞露無遺”,帕斯捷爾納克本人給出的解釋是:“我希望以此展現存在的自由和近乎不可信的逼真。”

他的這種說法似乎很難令人信服。不過,一個懷揣着人文理想、手無寸鐵的知識分子要在大動蕩的年代存活下來,并盡可能地儲存下那些不合時宜的詩意,不求助于超現實的“奇迹”,想必是不可能的了。貝科夫将《日瓦戈醫生》定義為一本充滿隐喻和誇張的醒世寓言。它因為這些巧合和偶然顯得不可信,正如神秘曆史轉折中的生活一樣不可信。換句話說,借助那些“奇迹”,帕斯捷爾納克希望穿越現實上的種種“不可能”,而呈現處于理想狀态下心靈世界的“可能”。

作者|張猛

編輯|張進

校對|李項玲