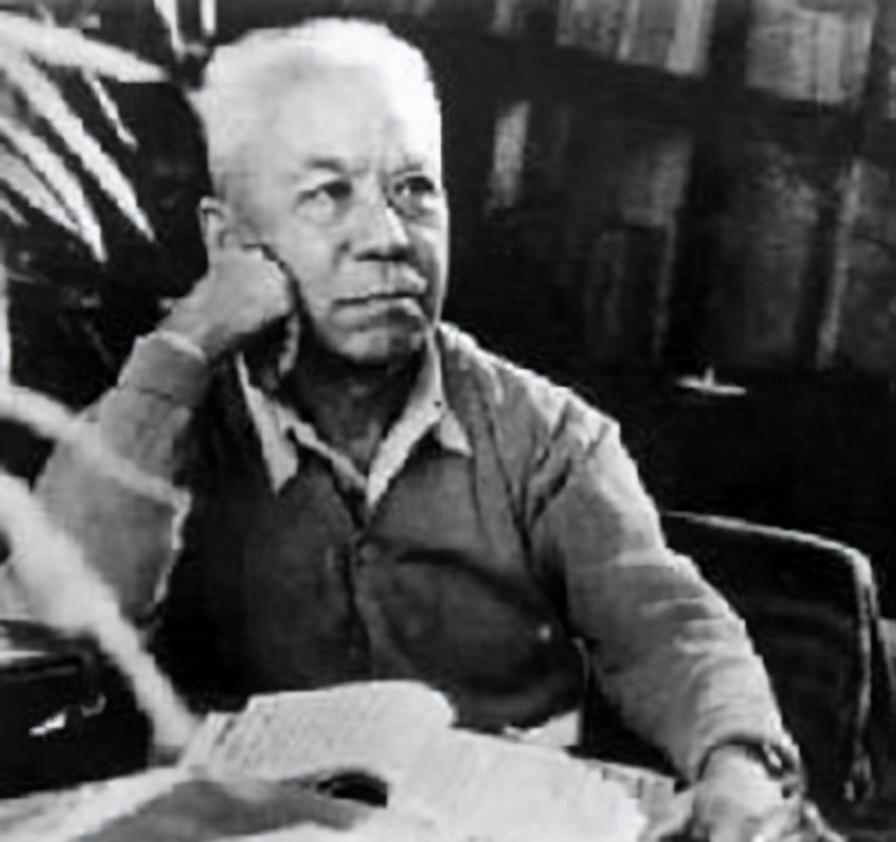

1957年,姚雪垠被打成“右派”,在孤獨中,寫成了《李自成》的上冊。

1963年,中國青年出版社出版了《李自成》的上冊,立刻引起了巨大的轟動,但是,評價,卻是兩極分化。

有人認定,這本小說,是一株大毒草。

是以,在随後的“文革”中,那些發聲肯定過這本小說的人,在被打倒之後,就相對多了一條罪狀:包庇“老右派”姚雪垠,吹捧大毒草《李自成》。

可想而知,姚雪垠和他的《李自成》,在那時候,就是岌岌可危了。

但是,一個意外之喜突然傳來,使得姚雪垠和他的《李自成》,迅速地轉危為安,免于了滅頂之災。

那是1966年7月,毛主席親自主持了一次中央政治局會議。

會議中途,毛主席看見了湖北省的省委書記王任重,就将他叫到身邊,訓示道:“姚雪垠的《李自成》,分上下兩冊,上冊我已經看了,寫得不錯啊。你趕快通知武漢市,要對他加以保護,讓他把下冊寫完嘛!”

第二天早晨,王任重就打電話向武漢市委第一書記宋侃夫,傳達毛主席的訓示。

就這樣,姚雪垠在“文革”中,成了當時的衆多知識分子中的異類——他既不是左派,卻又沒有被抄家批鬥,更沒有被關進“牛棚”。

然而,在當時的情況下,他的《李自成》下冊,雖然是寫完了,卻也沒有地方出版。

他隻好直接寫信給毛主席,向毛主席說明自己的情況。

于是,毛主席親自對他的來信作出批示,《李自成》下冊,才得以成功出版。

随後,他又寫信給毛主席,要求繼續寫《李自成》小說二卷、三卷至五卷。

毛主席也對他的信作了批示。

當時,毛主席患病很久,又有眼疾,他看了姚雪垠的信後,立即用鉛筆,在胡喬木轉信的報告上批道:“印發政治局各同志。我同意他寫李自成小說二卷、三卷至五卷。”

那麼,毛主席在那樣的一個曆史年代,為什麼會這麼地關注一個被打成“右派”的作家?為什麼會這麼地關注他寫的小說《李自成》呢?

是不是毛主席作為一個上司農民運動而成功的革命家,就特别地喜歡農民起義的領袖李自成,特别地喜歡宣揚農民起義呢?

當然不是的。

這隻要看一看姚雪垠是怎樣寫《李自成》,怎樣寫李自成上司的農民起義就知道了。

許多人士以為,農民起義是推動曆史前進的動力。

但是,姚雪垠卻不是這樣以為的。

姚雪垠的觀點,是農民起義促進了改朝換代,但是沒有推動曆史前進。

正是因為這個原因,他的《李自成》上冊,才會被一些人,認定為是一株大毒草。

要不是毛主席特别地關照,他和他的《李自成》上冊,在“文革”中,就肯定會被“曆史的車輪碾得粉粹”了,就更别談,讓他繼續寫《李自成》的下冊了。

那麼,到底是“農民起義推動了曆史前進”呢?還是“農民起義沒有推動曆史前進”呢?

毛主席為什麼要在關鍵時刻,保護姚雪垠呢?

很顯然,毛主席是支援姚雪垠的“農民起義沒有推動曆史前進”的觀點,否定“農民起義推動了曆史前進”的觀點的。

因為,馬克思主義理論認為,“生産力決定生産關系,經濟基礎決定上層建築”,生産力,才是推動曆史前進的決定性的動力,而不是農民起義是推動曆史前進的動力。

這一點,我們可以用曆史的事實來說話。

在鐵器沒有産生之前,也就是春秋戰國時代之前,中國社會,一直是奴隸社會,其最高形态,也就是分封制,而沒有實行郡縣制,沒有在地方實行軍政分開。

為什麼呢?

因為,鐵器沒有産生,就沒有家庭式自由化小農業生産的條件,就隻能實行奴隸化的大農業生産。

而奴隸化的大農業生産,就必須要有軍隊随時監督奴隸們的勞動,鎮壓奴隸們的反抗。

盡管地方軍隊也有與帝王對抗、威脅帝王之權威的危險因子,但是,因為帝王的軍隊,解決不了奴隸們抗拒勞動的這樣一個根本性的問題,是以,分封制,就取消不了,地方軍隊就取消不了。

而一旦鐵器産生,家庭式自由化小農業生産的生産力,比奴隸化大農業生産的生産力更強,再也不需要地方軍隊去監督奴隸們的勞動生産了,于是,地方軍隊就取消了,分封制,就取消了,郡縣制就推行開了。

這就是生産力決定生産關系,經濟基礎決定上層建築;這就是生産力推動了曆史的前進。

奴隸們的鬥争,當然是推動曆史前進的必要條件;但是,奴隸們的鬥争,并不是推動曆史前進的充分條件。

沒有生産力的進步,奴隸們的鬥争,就推動不了曆史的前進。

而農民起義也是一樣。

農民起義,是推動曆史前進的必要條件,但是,農民起義,不是推動曆史前進的充分條件。

沒有生産力的進步,多少次農民起義,也隻能是改朝換代,而不能推動曆史前進。

家庭式自由化小農業生産的弊端,就是容易造成“自然性”的土地兼并與集中,進而造成社會的兩極分化。

但是,這個弊端,依靠農民起義,解決不了,隻有依靠生産力的進步,才能解決。

隻有工商業生産的蓬勃發展,才能夠改變家庭式自由化小農業生産的弊端,避免土地兼并集中所産生的兩極分化。

而建國後的農民互助合作、與人民公社化,隻是一個促進工商業生産發展、實作中國社會工業化的一種特殊手段,絕不是一種成熟的經濟模式與政治模式,絕不能被視為是推動了曆史的前進。

是以,毛主席要支援姚雪垠的觀點,支援姚雪垠繼續創作《李自成》下冊。

其實,姚雪垠的《李自成》中,不隻有這一個觀點。

在肯定李自成上司農民起義的正當性時,作為一個農民起義的領袖,李自成自身的缺點,也是顯而易見的。

在我們大家都知道毛主席保護了姚雪垠時,我們可能都不曾注意到,毛主席也保護了一個更大的大文豪郭沫若。

毛主席在“文革”中(1973年8月5日)曾經寫詩批評郭沫若說:“勸君少罵秦始皇,焚坑事業要商量。祖龍魂死秦猶在,孔學名高實秕糠。百代都行秦政法,《十批》不是好文章。熟讀唐人《封建論》,莫從子厚返文王。”

但是,在整個“文革”中,郭沫若是一直都被處于保護狀态的,沒有人能夠對他進行面對面的批鬥。

而郭沫若的一篇《甲申三百年祭》,也是寫李自成的農民起義的,就在抗日戰争臨近結束的時候,被毛主席推薦為黨内幹部必讀之物。

那麼,郭沫若的這篇《甲申三百年祭》,又是怎樣寫李自成和他的農民起義的呢?

郭沫若對李自成的評價,就是李自成親民愛民,具有農民階級的立場,也有比較民主的作風,個人品格優良,但是,李自成不是一個成熟的政治家,不是一個具有高超的駕馭能力的政治領袖,他過于倚重劉宗敏和牛金星這兩個觀點激進、品質不純的人,而疏遠李岩和宋獻策那樣的具有傳統士大夫品質的人,導緻農民起義軍在進入北京之後,犯下了一系列的嚴重錯誤,甚至在面臨失敗的重要關頭,還聽信牛金星的讒言,放任牛金星殺掉了李岩兄弟,進而導緻起義軍的内部分裂,緻使起義軍最終的失敗不可挽回。

而郭沫若的文章,畢竟是一篇論述性的文章,隻能在有文化的社會上層發生影響。

如何将類似的思想,傳導到社會的下層,讓衆多的教育程度不是很高的普通群眾,也能夠了解農民起義的缺陷,和農民起義的的領袖們所易犯的錯誤,像姚雪垠的《李自成》這樣的文學作品,無疑就是一個很好的形式。

是以,毛主席保護姚雪垠的目的,其實,就是要開啟民智,就是要讓我們的整個社會,都能夠提高一個文化層次,要讓我們的整個社會,在激情之中,還有一些理性,還有一些冷靜的思考。

往事并不如煙。

今天,我們回憶毛主席當年保護郭沫若,保護姚雪垠的這些“小事”,也許,更能夠了解他老人家,在當年那種環境下的精神狀态,和真實思想。