人生如癡人說夢,充滿着喧嘩與騷動,卻毫無意義。

——莎士比亞《麥克白》

《麥克白》裡面有一句台詞, “Life… is a tale told by idiot, full of sound and fury, signifying nothing”。

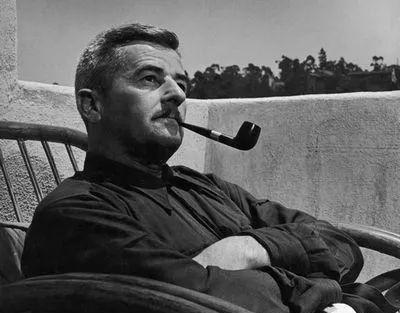

美國小說家福克納應該很喜歡《麥克白》,他用這句台詞裡的sound and fury作為他小說的名字,還在開篇用了白癡的視角“癡人說夢”,這就是《喧嘩與騷動》(舊譯《喧嚣與瘋狂》)。

如果說《紅樓夢》講述了封建社會一個大家族大廈傾塌的故事,福克納的《喧嘩與騷動》就講述了一個美國南方大家庭衰落的故事,隻是他通過不同的視角把這個故事講了四次。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">01</h1>

美國南方的康普森家族日漸落寞,老康普森生了一個白癡兒子班吉,還有大哥昆汀,姐姐凱蒂,弟弟傑森。

家族把全部希望寄托在大兒子昆汀身上,變賣了班吉最喜歡的牧場用作昆汀去哈佛讀書的學費。

昆汀無力承受家族的期待,與妹妹凱蒂産生了奇特的關系。

很難說這種關系兄妹戀還是占有欲,在凱蒂與别人發生關系懷孕之後,昆汀大怒,差點殺死凱蒂。

得知凱蒂結婚的消息,不堪重負的昆汀投河自盡,家裡對他的“教育投資”完全打了水漂。

凱蒂生下了女兒,因為被丈夫發現婚前的不忠行為趕出家門,她給這個女孩取名昆汀來紀念哥哥。

家裡的錢都用來給昆汀做學費和凱蒂嫁妝,傑森對此深感不滿。

凱蒂被趕出家門,昆汀自殺,在雜貨店打雜的傑森成了家裡唯一的生活來源,他暴力管教小昆汀,還侵吞了凱蒂給小昆汀的撫養費以及母親的财産。

最終小昆汀溜進傑森的房間,偷走了傑森的七千塊錢,由于錢财來路難以啟齒,傑森沒法報警,隻好作罷。

這個并不複雜的故事,被福克納用高超的叙事技巧講得生動有趣。

第一部分或者說第一次講述,是在小昆汀偷竊事件發生的前一天,由白癡班吉的視角叙述,第二部分則是十幾年前,昆汀自殺的那一天,是昆汀的叙述。

第三部分是小昆汀偷竊的那一天傑森的叙述,最後一部分則是家裡的女傭視角的講述。

作為意識流小說的大師,福克納把這種意識流的寫作方法運用得出神入化,“亂”中有序。

說“混亂”是以人們習慣的線性時間叙事相比的,《喧嘩與騷動》的叙事無法還原成線性時間,在班吉的叙述裡,因為三十三歲的人隻有三歲的智力,是以上一句還是發生在現在,下一句就回憶到了過去。

但時間上的“混亂”不等于叙事上的混亂,班吉的叙事非常符合我們的日常心理體驗。

每個人在生活中都有這樣的時刻,就那一個瞬間,可能是随意一瞥,也可能是别人的一個動作,說話的語氣、眼神,空氣裡的溫潤、路邊小吃店的暖光……不知哪一個就打開了記憶的閘門,往事如潮水湧來。

在《喧嘩與騷動》裡班吉的叙述部分就是這樣,别人叫他球童(caddie),他由此想起了姐姐凱蒂(caddy,與球童同音)。

氣味、火光等等,都是觸發班吉回憶的事物。

相比之于白癡班吉,智力正常被家族給予厚望的昆汀的叙事反而更混亂,凸顯了自殺之前的心理征兆。

無論是昆汀還是傑森,都是家族的犧牲品。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">02</h1>

“成人不自在,自在不成人”,每個成年人都背負了太多來自父母、子女、家庭的期待/重擔。

老大昆汀的遭遇讓人想起一個網友的經曆:家裡賣掉了一線城市的房子供他去國外讀書,然而幾年之後賣掉的房子暴漲,而他卻無法掙回那套房子的錢。

昆汀的壓力是很多人都熟悉的,上個好大學、畢業,找一份體面的工作,已經不是簡單的個人選擇,而是關系整個家族的事情。

然而昆汀并不是那種爽文裡的男主,天才型或者各方面都很優秀的人,他也沒有金手指。他的能力無法配上家族的寄托。

昆汀隻是有些懦弱的普通人,在得知凱蒂失身之後憤怒的昆汀找凱蒂的情人決鬥,卻反被打,這種事情在他哈佛的生活裡也經常發生。

昆汀的資質和家裡的财力本與哈佛無緣,家族拼盡最後一點力量,讓他來到了頂級學府,也給他背上了沉重的枷鎖。

傑森是昆汀的反面,他本來是家族的一個備胎,就像卡夫卡的《變形記》裡主人公在變成大甲蟲之前,妹妹本來是家裡看不到的存在,而一旦哥哥指望不上,妹妹的地位立馬得到了提升。

在昆汀自殺之後,傑森就成了一家之主。他恨姐姐,凱蒂給他一百塊要看女兒小昆汀,他收了錢竟然真的讓凱蒂經過視窗“看”了一眼小昆汀。

侵吞财産,克扣凱蒂給的撫養費,閹割班吉,這些看上去“十惡不赦”的行為,源自于傑森對家族的恨和自卑。

一個從來不被注意的孩子,因為哥哥的死而意外背上了家族的重擔,他又如何承擔呢?

傑森賣掉了家族的莊園,聲稱“解放了康普森家族”,同時也解放了他自己。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">03</h1>

人們經常聽到“努力”“加油”的聲音,卻很少聽到“停下來,歇一歇”。

昆汀和傑森是家族壓力的兩面,一個因被給予厚望而不堪重負,一個因被家族忽視而心懷恨意。

唯有班吉,因為是白癡,從來沒被給予過任何希望。

老康普森教導昆汀要忘記時間并給了他一塊手表。

不要把全部心力用在征服時間上,因為時間是無法征服的,甚至根本沒有人和時間較量過。這個戰場不過向人顯示了他自己愚蠢與失望,而勝利,僅僅是哲人與傻子的幻想。

時間對昆汀來說一直一股強大的外在力量,家族在這個力量裡衰落,也是這股力量對自己有過高的期待。

昆汀一直抗拒時間,還砸碎了手表。

然而手表的消失并不能消除心裡的滴答聲。

社會文化形成了一個“社會時鐘”的概念。簡單來說,就是在一個社會裡的文化期望。

文化不同,社會不同,但任何文化裡都存在社會期望。

例如很多中國人覺得三十歲就應該結婚,美國人覺得十六歲就應該拿到駕照等等。

“社會時鐘”促使人們接受自己所在年齡的特征與定位,不符合這些定位,就是失敗者。

在昆汀人生最後的時刻,他的獨白完全沒有标點,不知道從哪裡斷句,但依然可看到對時間的“執念”。

“過去”是最悲傷的一個字了舍此之外世界上一無所有不到時間你說絕望都不行可是連時間都不管用除非它是

在這種混亂的對時間的臆想中,鐘的最後一聲響了,振動停止,夜陷入沉寂,昆汀心裡的時鐘也停止了。

家裡唯一無壓力的存在是白癡班吉。

班吉的智力定格在了3歲,而他的無憂無慮,他的無功利性也一直持續了下來。

福克納偏愛“白癡”,他的作品中總有一個白癡提供一個“無辜”的視角,在《喧嘩與騷動》裡如此,在《我彌留之際》裡也是如此。

班吉對時間的感受永遠停留在了三歲。

三歲的孩子還不會看表,不知道那滴答聲與時間有什麼關系,也不會有社會文化期待,三歲的孩子隻要健康成長就好了。(可悲的是“社會時鐘”的束縛範圍大有擴大的趨勢,如今三歲的孩子也要被期待能讀詩寫字了)

班吉這種本真的對時間的感覺,恰恰是一種“人性的”時間,而不是實體的/社會的時間。

對班吉來說,時間不是需要抵抗的力量,也不意味着自己要符合社會的期待,而是産生情感或者回憶的“瞬間”。

他沒有“什麼時間做什麼事”的概念,“時間流”是他的生活環境,困擾昆汀的“滴答聲”于班吉和那些沙沙響的花差不多。

一切對他而言隻是自然發生。

是以在結尾,班吉全然不知家裡的變故,因為馬車走了不同的路線而大哭,又因為路線修正回了自己熟悉的路徑而平靜。

他的雙眼又恢複了空洞、湛藍和安詳,因那建築的檐口和正臉再次由左向右平滑掠過,電線杆和樹,窗戶、門口和招牌都各當其位,井井有條。