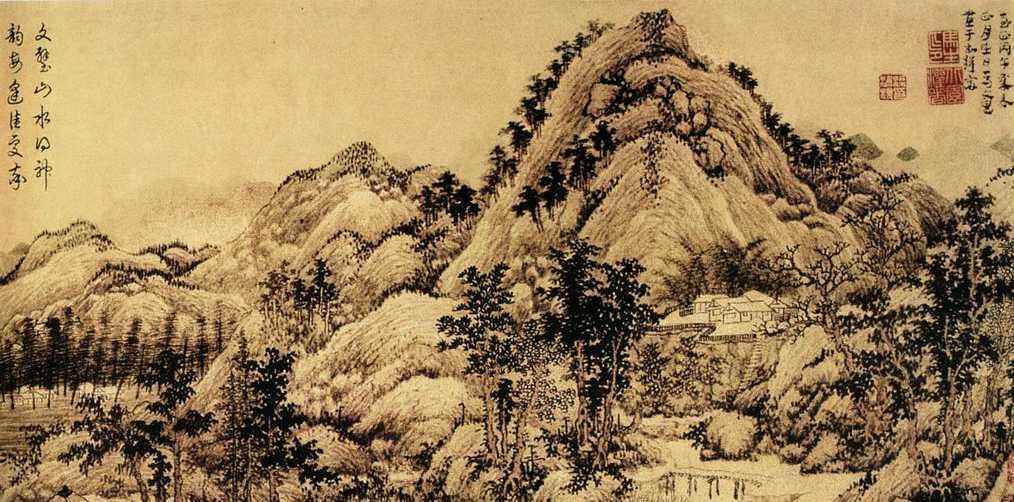

元 馬琬 春山清霁圖 局部 台北故宮博物院藏

馬琬(?—1378?)元末明初畫家。字文璧,号魯鈍生、灌園人。秦淮(今江蘇南京)人,長期寓居松江(今上海金山呂巷)。有志節,工詩善畫,詩工古歌行,畫長山水,官至撫州郡守。善畫山水人物,工詩能書。詩書畫時号“三絕”。元末隐居,洪武三年(1370)出知撫州。早年從楊維桢學《春秋》,詩亦受其影響。楊極推重他的畫,是以名望甚高,“三吳人以重金購之”。曾将所作五百篇結為《灌園集》,由貝瓊作序,但今無傳本。生平事迹見《西湖竹枝集》、貝瓊《灌園集序》(《清江集》卷七)、《跋馬文璧雲林隐居圖後》(《清江集》卷一三)。

元 馬琬春山清霁圖 紙本 墨筆 27x102.5厘米 台北故宮博物院藏

元至正八年(1348),顧瑛在昆山界溪的玉山草堂成為江浙一帶文人宴遊唱和的集中地點之一,馬琬與楊維桢、張雨、倪瓒、郯韶等經常赴約。當年編印的兩本詩集《玉山草堂詩》和《西湖竹枝詞》中,都有馬琬的詩作。《西湖竹枝詞》稱他“自少有志節,詩工古歌行,尤工畫,然皆其天姿之所出也”。

元 馬琬 喬岫幽居圖 絹本淺設色 119.9x57.8厘米 台北故宮博物院藏

至正九年(1349),楊維桢到松江府呂良佐所辦璜溪義塾(在今上海金山呂巷)講授《春秋》,馬琬前往就讀。平時和貝瓊等遍遊當地山水,寫生作畫,且題上詩作。所畫山水學董源、米芾,也學黃公望。為楊謙所作《喬岫幽居圖》軸(藏台灣故宮博物院),結構複雜嚴謹,用黃公望筆法,但稍嫌闆滞。

元 馬琬 暮雲詩意圖 立軸 絹本 設色 95.6x56.3厘米 上海博物館藏

至正十年(1350)結交黃公望,受到更深影響。至正二十五年(1365),結交王蒙。王蒙作《長林話古圖》,畫楊維桢和他本人,馬琬為之題贊:“草樹離離落照間,清言輸與兩翁閑。就中消受無人會,滿耳清泉滿眼山。”次年(1366年)作《春山清霁圖》卷,豐滿清秀,有董源、黃公望筆意(藏台灣故宮博物院)。此外,尚作有《瀛海圖》、《秋巒煙樹圖》、《新柳》、《雲關曉渡圖》等。貝瓊曾題詩道:“長憶青溪馬文璧,能詩能畫最風流。酒酣落筆皆天趣,剪斷巴江萬裡秋。”并說他的畫“三吳人以重價購之”。

明洪武三年(1370),馬琬出任江西撫州知府。八年後,貝瓊看到他在撫州的近作《雲林隐居圖》,為之題跋,稱它“視南宮未可優劣”,并說他在畫上的詩“有歸老之志焉”。著有《灌園集》。約卒于明洪武年間。

元 馬琬 秋林釣艇圖軸 92x38公分 台北故宮博物院藏

楊維桢弟子馬琬曾專程登門造府替楊謙竹西創作過多幅繪畫作品,傳世之作有台北故宮博物院藏《秋林釣艇圖軸》、《喬岫幽居圖軸》,甚至還可能包括上海博物館藏《暮雲詩意圖軸》等。《秋林釣艇圖》本款作:“扶風馬文璧為竹西處士畫。”下钤“馬氏文璧”白文方印。又一幅《喬岫幽居圖》本款作:“至正九年(1349)夏六月哉生魂。秦溪馬琬文璧,為竹西聘君寫于不礙雲山樓。”钤印三方:馬琬私印、魯鈍生、馬琬文璧。

明 陶宗儀 《隸書題元馬琬秋林釣艇圖》 28×25.4cm 紙本 台北故宮博物院藏

關于馬琬的籍貫,一說明代應天府江甯(今江蘇南京)人, 因為他自署冠以“秦溪”,往往被認為是“秦淮河”的簡稱或代名詞,故而一般認為他是金陵人, 就連其師長楊維桢編著《西湖竹枝詞》也說他是“秦淮人”。也有主張其郡望其實為陝西扶風,根據之一就是他的另一自署冠以“扶風”兩字。陳高華先生編著《元代畫家史料彙編》也認為“秦溪”疑指“關中”,殊有見地; 換言之,其祖籍當為陝西扶風。這裡提供一條證據是《楊竹西小像》間馬琬題識款署非但明确寫作“扶風人馬文璧謹贊”,這就不完全指馬氏郡望為陝西扶風,而且表明自己确确實實就是陝西扶風人氏了。更值得一提的是在該自署之下,馬琬将他的祖籍、出身通過印鑒形式直白地展現給大家;除了白文方印“扶風馬生”之外另一枚白文方印作“漢伏波将軍子孫”,言之鑿鑿地自認就是東漢出征匈奴以男兒當“馬革裹屍”自誓出名的伏波将軍、陝西扶風茂陵人馬援的後裔, 盡管其真實性值得懷疑,也許隻是馬琬攀附先輩而刻意為之。

元 馬琬 雪岡渡關圖 絹本墨筆 125.4x57.2厘米 北京故宮博物院藏

另外,從馬琬在《楊竹西小像》所钤朱文方印“灌園人”和《喬岫幽居圖》所钤“魯鈍生”印鑒,以及《元人集錦卷》中馬琬至正廿六年(1366)作《春山清霁圖卷》上钤白文方印“北園灌者”。 不僅可知馬琬還有這三個别号;而且通過與此别号相關并由隐居松江與之為鄰的貝瓊(?-1379)為他所作《灌園集》序、 楊維桢為他所撰《魯鈍生傳》, 我們還大抵可知他流寓上海松江地區的一些簡要概況。譬如“早歲從鐵崖楊公授《春秋》學,尤工詩與書畫。每遇佳山水,必托之毫素,有董北苑、米南宮之法,辄自題其左,時号‘三絕’。餘(貝瓊)嘗講學雲間(松江的古稱),文璧自杭來過,相與放舟三女崗(上海市奉賢縣南橋鎮) 下,登野王讀書台 。……而且灌園三泖之上,一欣戚齊,得喪益昌。”

元 馬琬 青山紅杏圖 絹本設色 24.2×22.7厘米 天津博物館藏

而似乎正是由于馬琬的書畫創作高潮時期是在松江地區,是以,清徐沁撰《明畫錄》卷二“山水·馬琬小傳”認為他是華亭(即松江)人。《魯鈍生傳》更曰:“魯鈍生,不知何許人,或曰:東魯人也。……魯鈍生笑曰:‘使餘氏西域,用法科才魁天下士,一日之長耳,不幸生江南為孤隽。’落魄湖海間,以任縱自廢。……晚年著書,自号金馬子,有太平萬言書,約餘(楊維桢)北上……”總之,不管怎麼樣,馬琬是原籍西北關中地區而生長并流寓于江南地區的文人墨客是大抵可以肯定的了。至于他的為人禀性,《魯鈍生傳》中有生動刻畫描述,恕不贅引。

元 馬琬 蒼山寒林 立軸 水墨紙本 香港佳士得2009春拍 成交價230萬港元

包括詩書畫在内的馬琬藝術創作,得益于當時松江地區寬松優裕的人文生态環境;而且據《清江詩集》卷五《二月五日燕夏士文漪瀾堂與者魯道原馬文璧馮囦如賦詩一首歌者張寶童不至故及之》,可知馬琬跟記述元代書畫志史料《圖繪寶鑒》的作者、松江夏文彥的堂兄弟夏士文也有往還,是以,按理《圖繪寶鑒》應當對他的畫名記錄在案。然而事出意料,夏文彥卻似乎有意無意地将近在咫尺的這位身邊書畫家給忽略不計地遺漏了,因而馬琬在《圖繪寶鑒》中榜上無名。此外,像同樣生活在松江九峰三泖地區的另一位大書畫家任仁發,以及元代肖像畫家李肖岩、山水畫家羅稚川等均不曾見諸《圖繪寶鑒》記載,這不能不說是這部元代畫史資料不夠令人滿意的不足之處;也難怪有學者指出其編纂相當草率,并提醒研究者對其征引時務必采取謹慎态度。

元 馬琬 秋江送别圖卷 設色紙本 北京九歌2012秋拍 成交價414萬元

馬琬的傳世畫迹不是很多,較早有年款的作品為台北故宮博物院藏緻和元年(1328)的《松壑觀泉圖軸》, 較晚的畫作也是台北故宮博物院藏的《春山清霁圖卷》; 美國華盛頓沙可樂博物館藏作于至正三年(1343)的《春水樓船圖軸》,為西方所藏馬琬唯一真迹。 鑒于馬琬替楊謙竹西作《喬岫幽居圖》于至正九年夏六月張堰不礙雲山樓,是以,上海博物館藏其款署:“至正己醜閏七月望日馬琬文璧作。”而幾乎歸于同時前後的《暮雲詩意圖軸》,相當有可能是同屬馬琬居留楊謙竹西不礙雲山樓時期創作的畫作,至少可以相對寬泛地将其界定在同屬他松江時的作品無疑。另外,北京故宮博物院藏馬琬未署年款,僅自識:“雪岡度關 文璧為彥明作”的絹本墨筆《雪岡度關圖軸》,跟《喬岫幽居圖》筆觸風格極其酷似,均作雪景山水而因襲同時生活在松江地區并有不少相關傳世畫迹的“元四家”之一黃公望時年八十一歲描繪松江九峰雪景的《九峰雪霁圖軸》(北京故宮博物院藏);甚至《雪岡度關圖》與《喬岫幽居圖》的尺幅都十分接近,極有可能也是馬琬作于楊謙竹西的不礙雲山樓,至少可以歸屬他旅居松江時期的作品。

元 馬琬 秋山隐逸圖 立軸 水墨紙本 西泠印社2008春拍 成交價134.4萬元

馬琬的山水畫風格楷模黃公望是顯而易見、毋庸置疑的,明顧複《平生壯觀》卷九“圖繪·元·馬琬”就多處提及他“規模大癡,甚妙”、“山水學大癡”、“玄宰(明董其昌)題為子久,實文璧作”、“畫學大癡,玄宰以子久題之,實文璧也”。馬琬的老師楊維桢在《東維子文集》卷廿八《跋〈君山吹笛圖〉》曰:“華亭沈生瑞,嘗從餘遊,得畫法于大癡道人。……抑餘有感于是者,予往年與大癡道人扁舟東西泖間,或乘興涉海,抵小金山,道人出所制小鐵笛,令餘吹《洞庭曲》,道人自歌小海(?)和之,不知風作水橫,舟楫揮舞,魚龍悲嘯也。”說明當年楊維桢跟黃公望都曾活動在松南地區, 這樣,馬琬跟黃公望在至正九年同一年之中分别創作了一系列雪景山水畫的原因既耐人尋味,又足以迎刃而解了。 因為追随楊維桢與垂老的畫壇魁首黃公望,馬琬山水畫面目自然得大癡神韻。至于這一年他們都好畫雪景山水的原因,黃公望在《九峰雪霁圖》有一段自識對這一特殊氣候背景作了交代:“至正九年春正月,為彥功作雪山,次春雪大作,凡兩三次,直至畢工方止,亦奇事也。大癡道人,時年八十有一,書此以記歲月雲。”

元 馬琬 淵明愛菊 立軸 紙本 美國回流 維塔維登2012春拍 成交價28.7萬元

案“彥功”為元代文人、後至元間江蘇常熟知州班惟志表字,黃公望或因鄉誼與之結緣贈畫;而馬琬同一年贈《雪岡度關圖》者“彥明”,據上海博物館藏元明之間好任俠擊劍走馬和杜門揮毫日費千紙,明洪武初卒而以善書名聞天下的蘇州宋克《草書唐人歌卷》自識:“至正二十年(1360)三月,餘訪雲間友人徐彥明,盤桓甚久。彥明以卷索書,為錄唐人歌以複之。然燈下醉餘,恣意塗抹,醜惡頓露,胡能逃識者之指目哉?東吳宋克識。”可見宋克此卷正應徐彥明請所書;而至正間雲間徐彥明者,疑即馬琬贶贈《雪岡度關圖》對象。經檢《元人傳記資料索引》表字“彥明”者甚夥達廿四人之衆,其中張德昭者,字彥明,邢台人,至正間為華亭縣尹; 而徐彥明未列在案,詳細生平、背景以及與馬琬關系待考。馬琬贈畫疑似對象同時同名字“彥明”者有三,究竟該是姓徐姓張,又究竟是邢台張德昭還是甫裡張彥明,均留待作更進一步考察。

元 馬琬 秋林高士圖 立軸 水墨紙本 九歌2012秋拍 成交價11.5萬元

馬琬在松江居留時間,綜合楊維桢居留松江地區的時間段,參以上述貝瓊《雲間集·〈灌園集〉序》“别去十五年,中遭兵棘,竟其涉艱蹈危,壹郁無聊之氣,胸中必不能受。……其詩類以成編,凡五百餘首,出以示餘”。《清江文集》卷十三《跋馬文璧〈雲林隐居圖〉後》:“兵變之餘,東西散處。洪武三年(1370),文璧以召至京師,遂有撫州之命。後兩年,餘繼起為國子助教,相望十(千)有餘裡,六閱霜暑,求如向之在雲間時窮日夜為樂,何可得邪!儒者詹明初自西江來,文璧贻餘近詩,讀之恍然如夢。明初且言其耳聰目明,公退不辍筆,但發少白耳,乃出《隐居圖》相示。”《清江詩集》卷二《丙午(至正廿六年,1366)冬十一月辟亂亭林明年春館于楊溪邵篔谷氏四月一日鄉兵複大起合境之人鳥驚麏竄不知所屆餘亦去而從之既定而返因寫懷雲》:“茫茫新戰場,白草迷四顧。烽火連石門,我歸亦無路。窮魚久在轍,驚鵲空繞樹。故園今何如?猶思讀書處。近聞遭殺戮,豈複有親故。安得附晨風,從之西南去。”楊維桢《魯鈍生傳》:“其是非曲直之性,頗與餘同,故餘在三吳山水間,多與之遊。……今年春,忽自葛峰來會餘雲間,曰:‘吾欲挾吾憨為太史遊,遇偉人問餘為誰,餘懶自陳,請子作魯鈍生傳。’故餘為之傳雲。……晚得魯鈍生,……樂從餘遊山水閑适,酒後吹笛和古歌章,若狂矣。而晚将獻天子書,陳天下利病成敗。其果狂者乎!”則馬琬傳世至正九年到至正廿六年冬之前的畫作,譬如台北故宮博物院藏款曰“至正庚寅(十年,1350)八月望扶風馬文璧為鐵崖先生畫”的紙本墨筆《秋江釣艇圖軸》等,似乎都可以相對寬泛地視之為松江時期作品;而至正九年堪稱上海美術史乃至上海文化史上相當值得大書特書的一個重要時地節點。

楊維桢來松江正是至正九年春應呂良佐之請任璜溪義塾講學時, 這由諸多文獻、繪畫作品可資佐證,譬如他自己的《鐵崖詩集》丙集《次韻跋任月山〈綠竹卷〉》詩自注曰:“鐵笛老人觀于璜溪,遂用韻書卷。”台北故宮博物院藏其墨筆《歲寒圖》上題畫詩後款曰:“鐵笛道人為耐堂先生畫中淞之璜溪。”緊接他後“諸生呂心仁書于鐵崖先生詩尾”題畫詩右下為門生徐大和題畫詩,其中“雙璜溪頭三月輝,道人袖劍月中歸”雲雲,就是當時當地當事人的直接與間接證據。 而最能證明楊維桢是年在松江地界行蹤動态的,是其為楊謙所作《不礙雲山樓記》。“至正九年春,餘抵淞之張溪,溪之東有大族,為楊竹西氏,居之南偏其樓曰‘不礙雲山’。竹西宴于樓之上,窗戶四辟,萬頃之雲兩鳌之,島(杭州灣海中大、小金山島)皆自獻于眉睫之下,其所名也固宜。竹西且舉酒屬予以記。……” 當時作為楊維桢學生的馬琬在同年夏替楊謙創作《喬岫幽居圖》,可見他至遲在當年春已随行來到松江,一度暫居張堰楊謙家從事繪畫創作。而相關史料記載也證明了馬琬最終定居張堰以北的璜溪生态,如貝瓊《清江詩集》卷五詩題曰《五月十一日過璜溪訪馬文璧時同門呂德厚具酒相邀沖雨夜歸明日文璧有詩見寄用韻答之》,此詩是否作于至正九年五月,已不得而知,但是馬琬居住璜溪已毋庸置疑。 又,時人邵亨貞《蟻術詩選》卷六《寄馬文璧征士 自注:畫得名》雲:“有客寄家胥浦上,放懷詩酒四時春。”據此同樣向人們表明馬琬當時主要隐居在胥浦塘畔的璜溪,即今上海市金山區的呂巷鎮。 是年冬,同樣居于泖上的楊維桢還因為馬琬的介紹,為于顧野王讀書堆南辟室的積慶僧臻上人作《竹雪齋記》。

從目前掌握的美術史資料,馬琬當屬已知最早結交楊謙并替他創作繪畫作品的文人畫家,而至正九年是一個重要的時間與地點的交集點。似乎正是繼他和文壇翹楚楊維桢分别以詩文、繪畫不同藝術形式對楊謙的廣而告之以後,他笑傲江湖的大隐形象才日漸為彙集松江地區的同道文人所知曉并且慢慢高大全起來,以緻近悅遠來表示仰慕、求教、雅集者絡繹不絕于途。趙雍、張渥合作《竹西草堂圖》以及拖尾衆多客居璜溪或到訪璜溪的元末名流如楊維桢《竹西志》,張雨、馬琬、錢惟善、陶宗儀題畫詩和邵衷、趙橚跋文,大抵就陸續作于至正九年及之後, 這有至正十五年(1355)春到訪竹西草堂的趙橚題跋為證;而另一段錢惟善題畫詩也作于至正十五年臘月的璜溪胥浦義塾。可見當初人心所向,人文彙萃的璜溪人文環境,對于宣傳其鄰地張堰大隐楊謙的巨大引領效應;而馬琬特地為楊謙繪制的系列文人畫作品,顯然屬于開風氣之先的書畫視覺藝術。

(本文部分内容節選自東方早報 陶喻之《關于楊謙本事與馬琬等的滬上創作》)