唐初,朝廷對祭舜沒有予以高度重視。而民間崇舜祭舜詠舜的熱情與朝廷相比,則形成鮮明的對照。元結任道州刺史時,遷舜廟于道州城西。唐玄宗時,遣大臣張九齡前往九疑山祭舜,是見諸記載的唐王朝唯一一次遣使祭舜。唐僖宗時,甯遠縣令奏請複置舜廟于玉琯岩。

一,禋祀忽群望

祭祀,國之大禮。唐以前,對舜帝的祭祀均在大祀之列。但在唐初,卻将祭舜列為群祀,即作為一般對象進行祭祀,曾在官宦士紳特别是文人墨客中,引起比較普遍的不滿。他們認為,将舜帝的祭祀降低規格,是不符合曆史慣例的,違反了自古以來的規矩。這種不滿情緒,在一些文人墨客的詩文中,也是有所反映的。如宋之問《舜祠》詩:“虞帝巡百越,相傳葬九疑。精靈遊此地,祠樹日光輝。禋祭忽群望,丹青圖二妃。神來獸率舞,仙去鳳還飛。日暝山氣落,江空潭霭微。帝鄉三萬裡,乘彼白雲歸。這首詩,是作者在貶往欽州途中,繞道甯遠九疑山谒舜帝陵時所寫。詩中“禋祭忽群望,丹青圖二妃”二句,可以印證唐王朝确實将舜帝由大祀改為群祀。群望,即群祀。望即望祀,為祭祀形式之一種。作者為了表示對“禋祀忽群望”的不滿,還特意在舜帝陵畫了一幅二妃圖,以表示自己對舜帝及二妃的崇敬之情。

二,張九齡奉诏祭舜

開元年間(714~740),唐玄宗派名相張九齡到甯遠九疑山舜帝陵祭祀舜帝。這是唐王朝建立一百多年來,第一次直接派遣朝廷大臣到九疑山祭舜。

張九齡(678~740),唐玄宗時大臣、詩人。韶州曲江(今屬廣東)人。長安進士。任左拾遺,遷右補阙,為唐代名相。這次張九齡受唐玄宗派遣到甯遠九疑山祭舜,還帶去了祭文,在祭舜儀式上宣讀。這篇祭文由張九齡所撰,得到唐玄宗認可。這也是有史以來,帝王或朝廷祭祀舜帝留下的第二篇祭文。

三,李白登九疑望湘川

随着李唐王朝對祭舜的日益重視,唐代文人前往甯遠九疑山舜帝陵祭祀舜帝者空前增多,掀起了一股文人祭舜詠舜高潮。據《甯遠縣志》《九疑山志》等記載,唐代到九疑山祭祀舜帝的文人多達近百人,并留下了數以百計的詩文作品。其中著名者有宋之問、李白、劉長卿、元結、張謂、戴叔倫、劉禹錫、韓愈、呂溫、柳宗元、項斯、僧齊已等。還有不少文人,雖然沒有親自到甯遠九疑山舜帝陵祭舜,但是也以各種不同方式、在不同場合,寫詩撰文歌詠舜帝及娥皇、女英,以表達對這位道德文化之祖的崇敬之情。如李峤、李颀、杜甫、郎士元、顧況、孟郊、李賀、元稹、許渾、賈島、杜牧、李商隐等。在衆多祭舜、詠舜的文人墨客中,李白是其中傑出代表。

安史之亂中,因參加永王李璘幕府,李白以“附逆”罪流放夜郎。途中遇赦東還時,他經永州、道州,上甯遠九疑山谒舜帝陵,寫下了《悲清秋賦》《遠别離》等作品。《悲清秋賦》描繪了絢麗的甯遠九疑秋景,視野開闊,意象變幻,抒發了作者的豪邁氣派和遠大抱負,并流露出對故鄉的思念之情。詩的結尾“人間不可以話些,吾将采藥于蓬丘”,則流露出求仙訪道、采藥煉丹的思想。《遠别離》則是一首有其政治寓意的詩,與安史之亂有着比較密切的聯系。該詩從二妃和舜帝生離死别的故事入手,講到安史之亂前後一段時間内,政治昏暗,奸人當道,日慘雲冥,猩啼鬼嘯。在這種情況下,自己無可奈何,“我縱言之将何補”?即使自己發表意見,也是無補于事了。因為如果自己發表意見,玄宗會以為自己不忠,還會招來其他大臣的反對與憎恨。于是,李白等忠臣采取了沉默的辦法。在總結安史之亂這段曆史的時候,李白講了幾句非常重要的話,實際上也是非常沉痛的曆史教訓:“堯舜當之亦禅禹,君失臣兮龍為魚,權歸臣兮鼠變虎。”也就是說,帝王如果失去了臣子的支援,就會像龍變成了魚,不會再有什麼權威和作為了;而大權旁落到臣子手裡,臣子就會由老鼠變成老虎,反過來犯上作亂。在這種情況下,即使是堯舜也隻好拱手将權力交給别人了。李白接着寫道:“或言堯幽囚,舜野死,九疑聯綿皆相似,重瞳孤墳竟何是?”李白在這裡引用的曆史典故,與我們平時所說的儒家推崇的堯舜禅讓典故完全相反,認為堯舜禅讓實際上是失去權力的結果,是舜囚禁了堯而篡位;是大禹趕走了舜,使舜死于野外,而自己登上帝位。是以,如今在這九峰相似的九疑山,連舜帝的孤墳在什麼地方都找不到了。最後,李白借用娥皇、女英哭舜、揮淚成斑的典故,道出了自己對安史之亂那種刻骨銘心的記憶與遺恨:“帝子泣兮綠雲間,随風波兮去無還。恸哭兮遠望,見蒼梧之深山。蒼梧山崩湘水絕,竹上之淚乃可滅。”

在李白的詩中,作為個人的感受,寫得如此深刻、決絕,這是不多見的。陳沆《詩比興箋》雲:“故《長恨歌》千言不及《遠别離》一曲。”安旗所著《李白詩新箋》說:“《遠别離》是詩人理想破滅的悲歌,也是詩人唱給行将大亂的唐王朝的一首挽歌。”

四,元結遷舜廟于道州城廓

唐初,統治者将祭舜由大祀改為群祀,不僅影響了祭舜的規格與規模,也影響了舜帝陵廟的管理與維修。到元結于唐代宗廣德元年(763)任道州刺史時,舜帝陵廟由于年代久遠,失于維修,已經荒廢。“每有诏書令州、縣緻祭,奠酬荒野,恭命而已”(元結《舜廟狀》)。這種狀況說明了兩個問題。第一,對舜帝的例行祭祀仍在進行,但規格已經降低。第二,由于舜廟已經荒廢,祭舜是在野外而不是在舜廟進行,并僅僅是應付而已。

唐代宗廣德元年(763)九月至大曆元年(766),元結兩度出任道州刺史。爾後,升任容管經略史,加左金吾衛将軍。50歲卒,贈禮部侍郎。元結赴任道州刺史後,曾按當時地圖示繪的位置尋找舜帝陵廟,但未找到。這隻能有兩種解釋,其一,元結找錯了地方;其二,舜廟當時已經荒廢。于是,元結先斬後奏,就在道州城西的元山下,即今之道州飯店所在地,修建了一座舜廟。然後具奏朝廷,請求将九疑山的舜廟遷至道州城廓。這一請求,得到了朝廷的同意。舜廟修好後,元結又具奏朝廷,請朝廷“許蠲免近祠一兩家,令歲時灑掃,永為恒式”。也就是說,請求朝廷免除舜廟附近一兩戶人家的賦稅,使之經常維護舜廟,并作為一種制度固定下來。

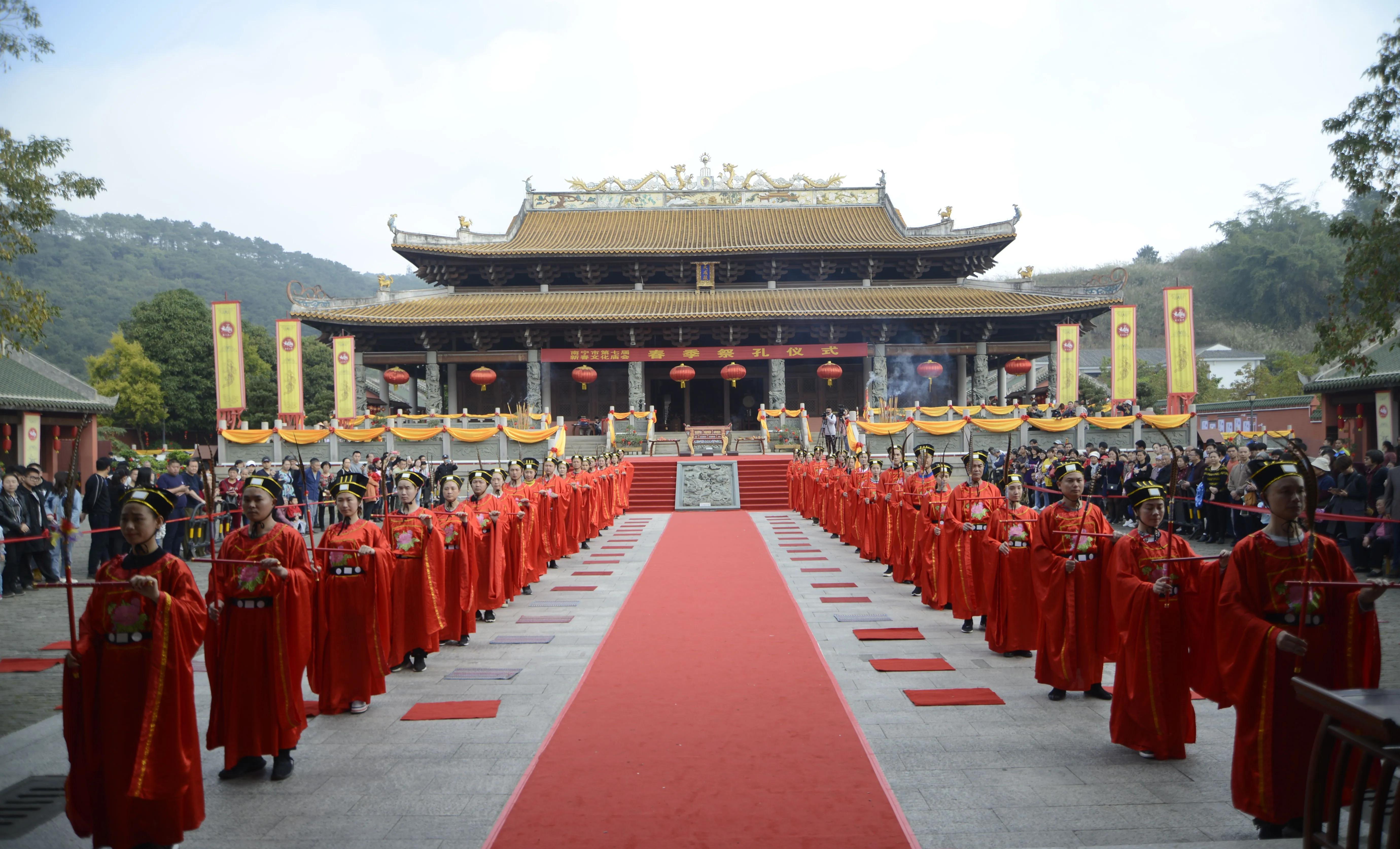

元結任道州刺史時,不僅将舜廟由九疑山遷至道州城廓,而且還改革祭祀儀程,在正式的祭祀儀程中增加歌祭。歌祭有相對固定的歌詞,有器樂伴奏。元結曾作《補樂歌·大韶》作歌祭之用。其詞共兩章,每章四句内容為:“森森群象兮,日見生成。欲聞朕初兮,玄封冥冥。洋洋至化兮,日見深柔。欲聞大濩兮,大淵油油。”此後相沿成習,歌祭正式尤為祭舜程式中的議程。

五,馮叙、柳宗元舜廟祈晴

柳宗元(773~819),唐代著名文學家、思想家。貞元二十一年(805)二月,柳宗元參加了以王叔文為首的“永貞革新”政治集團。失敗後,柳宗元于永貞元年(805)九月被貶為邵州(今邵陽市)刺史:同年十一月,途中再貶“永州司馬員外郎置同正員”(即享受司馬待遇的閑職人員,沒有實權)。此後,柳宗元在永州開始了十年之久的貶谪生活。期間,他創作了《永州八記》《捕蛇者說》《江雪》等千古名作。有意思的是,他還參加了一次祭舜活動。

元和元年(806),馮叙接任永州刺史。馮叙上任後,接連遇到兩次大的自然災害。頭一年,遇上地震。第二年,又遇上水災,久雨不晴。這一點,可以從《光緒零陵縣志·祥異》得到證明:“憲宗元和元年(806),春正月,地震,二年大水。”在這種情況下,馮叙動了祭舜的念頭,想通過祭舜祈求收雨放晴。柳宗元在當時無論如何都是一個名人。馮叙對柳宗元非常尊重,平時關系也比較好。他要上九疑山祭舜,就必須寫祭文。而要寫祭文,借助柳宗元的名氣和文墨,當然是最好的辦法。于是,柳宗元撰寫了《祈晴文》,并随同馮叙到九疑山祭舜。這篇祭文全文如下:年月日,某官某,敢用牲牢之奠,昭祭于虞帝之神。帝入大麓,雷雨不迷,帝在璇玑,七政以齊。九澤既陂,錫禹玄圭,至德神化,後土與稽。勤事南巡,祀典以跻,此焉告終,宜福遺黎。莊貌如在,精誠不暌。今陽德僭候,有淹凄凄,降是水潦,混為塗泥。岸有善崩,流或斷堤,泛濫疇隴,滂沱圃畦。恒雨獲戾,狂咎增凄,忍茲嘉生,均彼蓬藜。望誅陰蜧,以扶陽霓,式乾後土,以廓天倪。粢盛不害,餘糧可栖,或簸或溲,為酒為醯。跄跄生镛,坎坎鼓鼙,百代祀德,氓心不攜。豈獨蘋藻,徵諸澗溪。神其聽之,無作神羞。

柳宗元随永州刺史馮叙到九疑山祭舜,是柳宗元貶谪永州十年期間唯一一次見諸記載的祭舜活動。曆史上的事情有着很多的巧合。舜帝、柳宗元與永州的關系就有着非常多的巧合之處。舜帝建都于蒲坂,位于今山西永濟縣西蒲州鎮。柳宗元也是山西永濟人。舜帝晚年“南巡狩,崩于蒼梧之野,葬于江南九疑”。柳宗元則是被貶官到永州,在永州度過了他一生中最慘淡也是最輝煌的十年。舜帝在柳宗元的家鄉永濟活動多年,柳宗元一生中從未提及舜帝陵在山西永濟。柳宗元貶谪永州十年,卻參與了一次祭舜活動,而且寫下了一篇《舜廟祈晴文》。這也可以從一個側面證明,柳宗元也是肯定舜葬這一曆史事實的。

六,胡曾請複舜廟于玉琯岩

自從元結遷舜廟于道州城廓後,一般性的祭舜活動,特别是春秋例祭,都在道州城廓的舜廟舉行。但是,也有例外情況,如柳宗元随永州刺史馮叙到舜廟祈晴,仍然是到甯遠九疑山舜廟進行的。

唐僖宗乾符年間(874~879),長沙人胡曾代延唐(今甯遠)令。他到任後,感到元結将舜廟由甯遠九疑山遷建于道州城廓不符祖制,于是具奏朝廷,請求在玉琯岩前複立舜帝陵廟。朝廷準許了胡曾的請求。這次重建,是在原來的基礎上進行的。這一點,從玉琯岩古舜帝陵廟遺址的考古挖掘中得到證明。此後,所有官方祭舜活動,重新規定在甯遠九疑山舜廟進行。