唐初,朝廷对祭舜没有予以高度重视。而民间崇舜祭舜咏舜的热情与朝廷相比,则形成鲜明的对照。元结任道州刺史时,迁舜庙于道州城西。唐玄宗时,遣大臣张九龄前往九疑山祭舜,是见诸记载的唐王朝唯一一次遣使祭舜。唐僖宗时,宁远县令奏请复置舜庙于玉琯岩。

一,禋祀忽群望

祭祀,国之大礼。唐以前,对舜帝的祭祀均在大祀之列。但在唐初,却将祭舜列为群祀,即作为一般对象进行祭祀,曾在官宦士绅特别是文人墨客中,引起比较普遍的不满。他们认为,将舜帝的祭祀降低规格,是不符合历史惯例的,违反了自古以来的规矩。这种不满情绪,在一些文人墨客的诗文中,也是有所反映的。如宋之问《舜祠》诗:“虞帝巡百越,相传葬九疑。精灵游此地,祠树日光辉。禋祭忽群望,丹青图二妃。神来兽率舞,仙去凤还飞。日暝山气落,江空潭霭微。帝乡三万里,乘彼白云归。这首诗,是作者在贬往钦州途中,绕道宁远九疑山谒舜帝陵时所写。诗中“禋祭忽群望,丹青图二妃”二句,可以印证唐王朝确实将舜帝由大祀改为群祀。群望,即群祀。望即望祀,为祭祀形式之一种。作者为了表示对“禋祀忽群望”的不满,还特意在舜帝陵画了一幅二妃图,以表示自己对舜帝及二妃的崇敬之情。

二,张九龄奉诏祭舜

开元年间(714~740),唐玄宗派名相张九龄到宁远九疑山舜帝陵祭祀舜帝。这是唐王朝建立一百多年来,第一次直接派遣朝廷大臣到九疑山祭舜。

张九龄(678~740),唐玄宗时大臣、诗人。韶州曲江(今属广东)人。长安进士。任左拾遗,迁右补阙,为唐代名相。这次张九龄受唐玄宗派遣到宁远九疑山祭舜,还带去了祭文,在祭舜仪式上宣读。这篇祭文由张九龄所撰,得到唐玄宗认可。这也是有史以来,帝王或朝廷祭祀舜帝留下的第二篇祭文。

三,李白登九疑望湘川

随着李唐王朝对祭舜的日益重视,唐代文人前往宁远九疑山舜帝陵祭祀舜帝者空前增多,掀起了一股文人祭舜咏舜高潮。据《宁远县志》《九疑山志》等记载,唐代到九疑山祭祀舜帝的文人多达近百人,并留下了数以百计的诗文作品。其中著名者有宋之问、李白、刘长卿、元结、张谓、戴叔伦、刘禹锡、韩愈、吕温、柳宗元、项斯、僧齐已等。还有不少文人,虽然没有亲自到宁远九疑山舜帝陵祭舜,但是也以各种不同方式、在不同场合,写诗撰文歌咏舜帝及娥皇、女英,以表达对这位道德文化之祖的崇敬之情。如李峤、李颀、杜甫、郎士元、顾况、孟郊、李贺、元稹、许浑、贾岛、杜牧、李商隐等。在众多祭舜、咏舜的文人墨客中,李白是其中杰出代表。

安史之乱中,因参加永王李璘幕府,李白以“附逆”罪流放夜郎。途中遇赦东还时,他经永州、道州,上宁远九疑山谒舜帝陵,写下了《悲清秋赋》《远别离》等作品。《悲清秋赋》描绘了绚丽的宁远九疑秋景,视野开阔,意象变幻,抒发了作者的豪迈气派和远大抱负,并流露出对故乡的思念之情。诗的结尾“人间不可以话些,吾将采药于蓬丘”,则流露出求仙访道、采药炼丹的思想。《远别离》则是一首有其政治寓意的诗,与安史之乱有着比较密切的联系。该诗从二妃和舜帝生离死别的故事入手,讲到安史之乱前后一段时间内,政治昏暗,奸人当道,日惨云冥,猩啼鬼啸。在这种情况下,自己无可奈何,“我纵言之将何补”?即使自己发表意见,也是无补于事了。因为如果自己发表意见,玄宗会以为自己不忠,还会招来其他大臣的反对与憎恨。于是,李白等忠臣采取了沉默的办法。在总结安史之乱这段历史的时候,李白讲了几句非常重要的话,实际上也是非常沉痛的历史教训:“尧舜当之亦禅禹,君失臣兮龙为鱼,权归臣兮鼠变虎。”也就是说,帝王如果失去了臣子的支持,就会像龙变成了鱼,不会再有什么权威和作为了;而大权旁落到臣子手里,臣子就会由老鼠变成老虎,反过来犯上作乱。在这种情况下,即使是尧舜也只好拱手将权力交给别人了。李白接着写道:“或言尧幽囚,舜野死,九疑联绵皆相似,重瞳孤坟竟何是?”李白在这里引用的历史典故,与我们平时所说的儒家推崇的尧舜禅让典故完全相反,认为尧舜禅让实际上是失去权力的结果,是舜囚禁了尧而篡位;是大禹赶走了舜,使舜死于野外,而自己登上帝位。因此,如今在这九峰相似的九疑山,连舜帝的孤坟在什么地方都找不到了。最后,李白借用娥皇、女英哭舜、挥泪成斑的典故,道出了自己对安史之乱那种刻骨铭心的记忆与遗恨:“帝子泣兮绿云间,随风波兮去无还。恸哭兮远望,见苍梧之深山。苍梧山崩湘水绝,竹上之泪乃可灭。”

在李白的诗中,作为个人的感受,写得如此深刻、决绝,这是不多见的。陈沆《诗比兴笺》云:“故《长恨歌》千言不及《远别离》一曲。”安旗所著《李白诗新笺》说:“《远别离》是诗人理想破灭的悲歌,也是诗人唱给行将大乱的唐王朝的一首挽歌。”

四,元结迁舜庙于道州城廓

唐初,统治者将祭舜由大祀改为群祀,不仅影响了祭舜的规格与规模,也影响了舜帝陵庙的管理与维修。到元结于唐代宗广德元年(763)任道州刺史时,舜帝陵庙由于年代久远,失于维修,已经荒废。“每有诏书令州、县致祭,奠酬荒野,恭命而已”(元结《舜庙状》)。这种状况说明了两个问题。第一,对舜帝的例行祭祀仍在进行,但规格已经降低。第二,由于舜庙已经荒废,祭舜是在野外而不是在舜庙进行,并仅仅是应付而已。

唐代宗广德元年(763)九月至大历元年(766),元结两度出任道州刺史。尔后,升任容管经略史,加左金吾卫将军。50岁卒,赠礼部侍郎。元结赴任道州刺史后,曾按当时地图标绘的位置寻找舜帝陵庙,但未找到。这只能有两种解释,其一,元结找错了地方;其二,舜庙当时已经荒废。于是,元结先斩后奏,就在道州城西的元山下,即今之道州宾馆所在地,修建了一座舜庙。然后具奏朝廷,请求将九疑山的舜庙迁至道州城廓。这一请求,得到了朝廷的同意。舜庙修好后,元结又具奏朝廷,请朝廷“许蠲免近祠一两家,令岁时洒扫,永为恒式”。也就是说,请求朝廷免除舜庙附近一两户人家的赋税,使之经常维护舜庙,并作为一种制度固定下来。

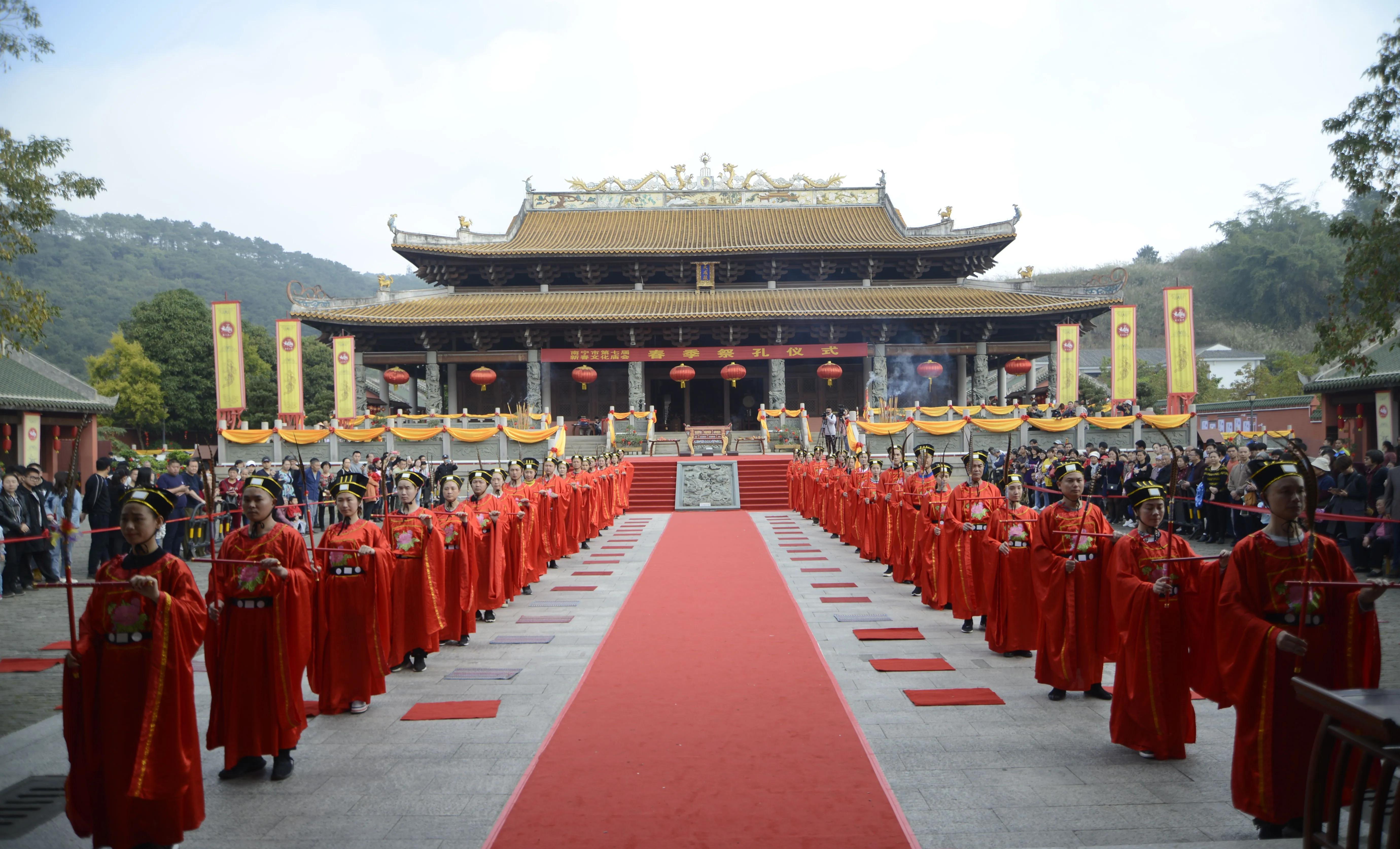

元结任道州刺史时,不仅将舜庙由九疑山迁至道州城廓,而且还改革祭祀仪程,在正式的祭祀仪程中增加歌祭。歌祭有相对固定的歌词,有器乐伴奏。元结曾作《补乐歌·大韶》作歌祭之用。其词共两章,每章四句内容为:“森森群象兮,日见生成。欲闻朕初兮,玄封冥冥。洋洋至化兮,日见深柔。欲闻大濩兮,大渊油油。”此后相沿成习,歌祭正式尤为祭舜程序中的议程。

五,冯叙、柳宗元舜庙祈晴

柳宗元(773~819),唐代著名文学家、思想家。贞元二十一年(805)二月,柳宗元参加了以王叔文为首的“永贞革新”政治集团。失败后,柳宗元于永贞元年(805)九月被贬为邵州(今邵阳市)刺史:同年十一月,途中再贬“永州司马员外郎置同正员”(即享受司马待遇的闲职人员,没有实权)。此后,柳宗元在永州开始了十年之久的贬谪生活。期间,他创作了《永州八记》《捕蛇者说》《江雪》等千古名作。有意思的是,他还参加了一次祭舜活动。

元和元年(806),冯叙接任永州刺史。冯叙上任后,接连遇到两次大的自然灾害。头一年,遇上地震。第二年,又遇上水灾,久雨不晴。这一点,可以从《光绪零陵县志·祥异》得到证实:“宪宗元和元年(806),春正月,地震,二年大水。”在这种情况下,冯叙动了祭舜的念头,想通过祭舜祈求收雨放晴。柳宗元在当时无论如何都是一个名人。冯叙对柳宗元非常尊重,平时关系也比较好。他要上九疑山祭舜,就必须写祭文。而要写祭文,借助柳宗元的名气和文墨,当然是最好的办法。于是,柳宗元撰写了《祈晴文》,并随同冯叙到九疑山祭舜。这篇祭文全文如下:年月日,某官某,敢用牲牢之奠,昭祭于虞帝之神。帝入大麓,雷雨不迷,帝在璇玑,七政以齐。九泽既陂,锡禹玄圭,至德神化,后土与稽。勤事南巡,祀典以跻,此焉告终,宜福遗黎。庄貌如在,精诚不暌。今阳德僭候,有淹凄凄,降是水潦,混为涂泥。岸有善崩,流或断堤,泛滥畴陇,滂沱圃畦。恒雨获戾,狂咎增凄,忍兹嘉生,均彼蓬藜。望诛阴蜧,以扶阳霓,式乾后土,以廓天倪。粢盛不害,余粮可栖,或簸或溲,为酒为醯。跄跄生镛,坎坎鼓鼙,百代祀德,氓心不携。岂独蘋藻,徵诸涧溪。神其听之,无作神羞。

柳宗元随永州刺史冯叙到九疑山祭舜,是柳宗元贬谪永州十年期间唯一一次见诸记载的祭舜活动。历史上的事情有着很多的巧合。舜帝、柳宗元与永州的关系就有着非常多的巧合之处。舜帝建都于蒲坂,位于今山西永济县西蒲州镇。柳宗元也是山西永济人。舜帝晚年“南巡狩,崩于苍梧之野,葬于江南九疑”。柳宗元则是被贬官到永州,在永州度过了他一生中最惨淡也是最辉煌的十年。舜帝在柳宗元的家乡永济活动多年,柳宗元一生中从未提及舜帝陵在山西永济。柳宗元贬谪永州十年,却参与了一次祭舜活动,而且写下了一篇《舜庙祈晴文》。这也可以从一个侧面证实,柳宗元也是肯定舜葬这一历史事实的。

六,胡曾请复舜庙于玉琯岩

自从元结迁舜庙于道州城廓后,一般性的祭舜活动,特别是春秋例祭,都在道州城廓的舜庙举行。但是,也有例外情况,如柳宗元随永州刺史冯叙到舜庙祈晴,仍然是到宁远九疑山舜庙进行的。

唐僖宗乾符年间(874~879),长沙人胡曾代延唐(今宁远)令。他到任后,感到元结将舜庙由宁远九疑山迁建于道州城廓不符祖制,于是具奏朝廷,请求在玉琯岩前复立舜帝陵庙。朝廷批准了胡曾的请求。这次重建,是在原来的基础上进行的。这一点,从玉琯岩古舜帝陵庙遗址的考古挖掘中得到证实。此后,所有官方祭舜活动,重新规定在宁远九疑山舜庙进行。