(接上期)清朝曆任兩江總督大事年表(1)康熙朝,值得收藏

雍正元年(1723),授與曆任兩江總督兵部尚書兼都察院右都禦史之官銜,從此兩江總督官秩從一品。

<h1>第十八任:範時繹</h1>

在任時間:雍正四年四月己卯(1726年5月18日)至雍正八年三月甲午(1730年5月12日)

離任原因:以馬蘭鎮總兵署理,未實授,因浙江巡撫李衛彈劾被免

範時繹(?—1741年),漢軍鑲黃旗,第八任兩江總督範承勳之子,大清開國功臣範文程之孫。雍正初年,自佐領三遷為馬蘭鎮總兵,曆任署理兩江總督兼正藍旗漢軍都統、鑲白旗漢軍都統、戶部尚書,官至工部尚書兼鑲黃旗漢軍都統。乾隆六年(1741年)因病去世。

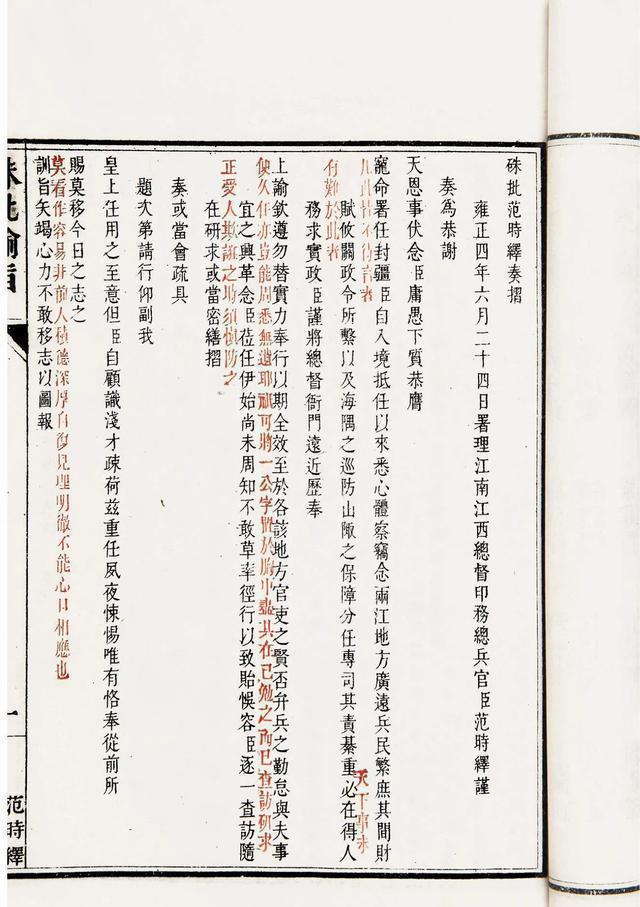

【雍正朱批範時繹署理兩江總督謝恩折】

雍正四年(1726年),朝廷命範時繹署理兩江總督,同年,遷為正藍旗漢軍都統。在任期間疏通運河和交通,頗有政績。因推動“攤丁入畝”新政得力,雍正六年被升為戶部尚書,繼續署理兩江。其非常注重兩江水利治理,築堤修壩,使得兩江地區的水患一度減少。

因蘇州、松江等府多地盜賊橫行,範時繹緝盜不力,雍正将江蘇七府五州的盜賊案件交由浙江總督李衛管理。不久李衛抓獲與甘鳳池交往密切的張雲如,張如雲以符咒惑衆意圖謀反,而範時繹與其卻與其來往密切,是以遭到李衛彈劾,被罷官召還京師。

【李衛朝服畫像】

返京後,雍正令協助河東總督田文鏡處理河東河務,被田文鏡彈劾消極怠工,延誤河工,部議當斬,雍正念其為功臣之後,予以赦免。不久遷任鑲藍旗漢軍副都統。

雍正十年(1732年),範時繹又被任命為工部尚書兼鑲黃旗漢軍都統。兩年後,被革去工部尚書。十三年(1735年),因遭侍衛保柱彈劾行賄,被下部議罪,同年大赦,被放還回家。乾隆六年(1741年)逝世。

<h1>第十九任:史贻直</h1>

在任時間:雍正八年三月甲午(1730年5月12日)一個月有餘

以吏部左侍郎署理,未實授

【史贻直畫像】

史贻直(1682-1763),字儆弦,号鐵崖,江蘇溧陽縣人。康熙三十九年(1699)進士,授翰林院檢讨。曆任雲南主考、廣東督學、講讀學士等職;雍正年間任内閣學士、吏部侍郎、福建總督、署理兩江總督、署理閩浙總督、左都禦史、協理西安巡撫、戶部尚書、兵部尚書; 乾隆年間,曆任湖廣總督、直隸總督、工部尚書、太子太傅,官至文淵閣大學士兼吏部尚書。乾隆二十八年(1758),因病去世,追贈太保,谥号“文靖”,入賢良祠。

史贻直一界漢臣,曆康熙、雍正、乾隆三朝且受寵不衰,幾乎将大清的官當了個遍,晚年入朝拜相,死後入賢良祠,确實有他的過人之處。

【史贻直書法】

雍正八年(1730),在接到署理兩江總督的旨意後,史贻直以其不在旗為由上疏請辭,雍正未允許。次年加授左都禦史,官居從一品,仍留兩江。雍正征讨準噶爾時,奉命奉命赴陝甘轉運糧草,協理陝西巡撫,擢兵部尚書。雍正十年(1732),因轉運糧草有功,授戶部尚書,總理陝西巡撫。

乾隆繼位後,遵雍正遺願将雍正生前所穿衣物贈送史贻直,令其感動而泣,不久署理湖廣總督。到任後,平抑糧價,修築河堤,梳理鹽政,并與湖南巡撫高其倬平定湖南城步等縣苗酋蒲寅山、鳳老一等叛亂。乾隆對其大加獎賞,特召還京城,轉任工、刑、兵、吏諸部尚書。

乾隆七年(1742),命其署直隸總督,不久召回京城,任協辦大學士。兩年後,官居文淵閣大學士。十年(1745),加封太子太保。二十年(1755)因兒子史奕昂受山東巡撫鄂昌案牽連,緻仕回鄉。兩年後,乾隆南巡臨幸史贻直家鄉,遂官複大學士,不久任工部尚書。乾隆二十八年(1763),因病去世,終年82歲,贈太子太保,入賢良祠,谥文靖。

【史贻直墓】

<h1>第二十、二十三任:高其倬</h1>

第一次在任時間:雍正八年五月癸酉(1730年6月20日)至雍正九年七月丁卯(1731年8月8日)

離任原因:進京協助怡親王胤祥為雍正為雍正堪選萬年吉地,後署理雲廣總督

第二次在任時間:雍正十一年正月壬辰(1733年2月23日)至雍正十一年九月己卯(1733年10月8日)

離任原因:因庇護知縣趙昆珵侵吞治河款被降為江蘇巡撫

【高其倬畫像】

高其倬(1676—1738)漢軍鑲黃旗,字章之,号美沼、種筠,遼甯鐵嶺人,指頭畫創始人高其佩堂弟。康熙三十三年(1694)進士,授翰林院庶吉士,曆任四川鄉試正考官、右中允、山西學政、侍講學士、内閣學士、廣西巡撫;雍正年間曆任雲貴總督、兵部尚書、太子少傅、閩浙總督、太子太保、兩江總督、江蘇巡撫。在閩請解除民間出海貿易禁令,後以故降為江蘇巡撫。乾隆年間曆任湖北巡撫、工部尚書,官至工部尚書,卒谥文良。

高其倬出身于官僚世家,父親高蔭爵,曆任三河知縣、順天府南路同知、四川松茂道,署四川布政使,遷直隸口北道,政績顯著,頗受康熙器重。 高其倬自幼聰明好學,康熙三十三年(1694)19歲就高中進士,初授翰林院庶吉士,在家閉門讀書多年後為官,五遷至内閣學士。

【易州志對高其倬和怡親王胤祥勘定泰陵的記載】

康熙六十一年(1722),雍正即位,擢升為雲貴總督。高其倬到任後,一改土司世襲的制度,受到雍正大力嘉獎。在平定青海羅蔔藏丹津叛亂時,高其倬招降中甸喇嘛、番酋等有功,被授予世職拜他喇布勒哈番。雍正三年(1725),升任兵部尚書,加太子少傅,調任閩浙總督,推行攤丁入畝。五年(1727),率兵入台平水連社番之亂。不久,雍正令李衛為浙江總督,讓高其倬專督福建,加封太子太保。

雍正八年(1730),調任兩江總督。因高其倬精通風水,不久被召至京師,随怡親王赴河北易縣太平峪為雍正堪定萬年吉地,特授世職三等阿思哈尼哈番,署理雲貴總督。十一年(1733)正月,複任兩江總督,當年秋天以總督銜領江蘇巡撫。次年,因庇護知縣趙昆珵貪墨海塘工程款,被降職,任江蘇巡撫。

【雍正皇帝泰陵-河北易縣】

乾隆元年(1736),召還京師,不久轉任湖北巡撫,赴湖南平定城步、綏甯二縣瑤族叛亂。三年(1739),擢升為工部尚書,高其倬在奉旨返京路上,通經揚州寶應時,突發疾病死在船上,乾隆聞訊賜其祭葬,谥号文良。

<h1>第二十一、三十一、三十五、三十八任:章佳·尹繼善</h1>

第一次在任時間:雍正九年七月丁卯(1731年8月8日)至雍正十年九月庚寅(1732年10月24日)

離任原因:以江蘇巡撫署理,未實授,調任雲貴總督

第二次在任時間:乾隆八年二月庚(1743年3月11日)至乾隆十三年九月己未(1748年10月28日)

離任原因:轉任兩江總督

第三次任職時間:乾隆十六年閏五月戊寅(1751年7月25日)至乾隆十八年九月壬申(1753年10月16日)

離任原因:得旨嘉獎,奉召回京。

第四次任職時間:乾隆十九年八月丁巳(1754年9月26日)至乾隆三十年三月乙未(1765年5月9日)

離任原因:乾隆二十一年實授,入閣辦事

【尹繼善畫像】

章佳·尹繼善(1695年—1771年)字元長,号望山,滿洲鑲黃旗,東閣大學士兼兵部尚書尹泰之子。雍正元年進士,曆任編修、雲南、川陝、兩江總督,文華殿大學士兼翰林院掌院學士,并協理河務,參贊軍務。

雍正五年(1727),尹繼善遷為侍講,再遷戶部郎中。次年,授内閣侍讀學士,協理江南河務,不久,署江蘇巡撫。七年(1729),尹繼善署理河道總督,九年(1731)署理兩江總督。尹繼善入仕後六載成巡撫,八載成總督,有清一代可謂一大奇迹。

雍正十年(1732),協辦江甯将軍,兼理兩淮鹽政。次年,尹繼善調任雲貴廣西總督。十三年(1735),尹繼善奏定貴州安籠等營制,平定貴州苗亂。

【尹繼善雕像】

乾隆元年(1736),貴州另設總督,尹繼善專督雲南。次年,入朝觐見,以父親尹泰年老,乞求留京侍養,乾隆授其刑部尚書,兼管兵部。四年(1739)加封太子少保。次年,出任川陝總督,在任期間平定郭羅克部番發動暴亂。

乾隆七年(1742),尹繼善母親去世,丁憂回家,次年第二次署兩江總督,并協理河務。乾隆十年,實授兩江總督。乾隆十三年(1748),入朝觐見,調任兩廣總督,未赴任改任戶部尚書、協辦大學士、軍機處行走,兼正藍旗滿洲都統,不久,再次署理川陝總督。次年,尹繼善奉命參贊軍務,加封太子太保。

【乾隆禦賜尹繼善“惠洽兩江”雕刻】

乾隆十六年(1751),第三次調任兩江總督,次年,得旨嘉獎,奉召回京。乾隆令其向李衛、鄂爾泰、田文鏡等學習,他回答說:“李衛,臣學其勇,不學其粗;田文鏡,臣學其勤,不學其刻;鄂爾泰,宜學處多,然臣不學其愎。”乾隆不僅沒有責怪,反稱贊其“真知學者”,并題辭“惠恰兩江”以示嘉獎。

乾隆十九年(1754),第四次調任兩江總督,并兼江蘇巡撫,此任時間長達十一年。二十九年(1764),授文華殿大學士,次年,乾隆再次南巡時,尹繼善年已七十。乾隆多次南巡,尹繼善均排程得當,特将江甯織造署擴建為行宮,供乾隆居住。同年,尹繼善結束兩江總督任期,奉诏入閣,兼官兵部,任上書房總師傅。

【尹繼善詩作選集】

乾隆三十四年(1769),兼翰林院掌院學士。兩年後,乾隆東巡,命尹繼善留京處理政務,四月,因病逝世,終年77歲,谥文瑞。

<h1>第二十二任:魏廷珍(未實授)</h1>

在任時間:雍正十年九月庚寅(1732年10月24日)至雍正十一年正月壬辰(1733年2月23日)

以漕運總督署理,未實授

魏廷珍(1768—1756)字君璧,直隸景州(河北景縣)人。康熙年間,李光地督學時,招其入幕閱卷,不久以舉人薦直内廷,後經何焯引見,為廉親王胤禩西席(老師)。 魏廷珍為官30多年,曆康熙、雍正、乾隆三朝,一生為官清正廉明,纖毫不染,受寵不衰。

【魏廷珍畫像圓盤】

康熙五十二年(1713),一甲三名探花及第,授翰林院編修。曾擔任擔任日講起居注官,轉為侍讀,曾奉命祭告中獄及濟淮兩河。康熙六十一年(1722)管理兩淮鹽政,在此期間,魏廷珍查出兩淮鹽運司運庫虧額150萬,據實奏報朝廷,并提出30年内補足,既使國庫充實,又令鹽商減輕壓力。

雍正三年(1725年),魏廷珍擔任安徽任巡撫。在任期間加大力度清查錢糧,核對關稅,清除積弊。八年(1730),調任湖北巡撫,次年四月返京任禮部尚書。同年,擔任總漕督。雍正十年(1732)署理兩江總督,整饬吏治,查處官吏貪墨,并積極整頓漕運。

【雍正畫像】

乾隆繼位之初,曾奉命前往易縣守護泰陵。乾隆三年(1738)被晉封左都禦史,次年升任工部尚書,一年後因老病緻仕。十三年(1748),乾隆東巡途經景州,魏廷珍前往迎駕,乾隆親賜其“林泉耆碩”匾額,并賜詩: “皇祖栽培士,于今剩幾人?”可見乾隆對前朝老臣的敬重。乾隆二十一年(1756),魏廷珍因病去世,時年88歲,賜祭葬,谥号文簡。

<h1>第二十四任:趙宏恩</h1>

第一次在任時間:雍正十一年九月己卯(1733年10月8日)至乾隆二年正月庚子(1737年2月10日)

離任原因:雍正十二年五月實授,因改授工部尚書召回京城

趙宏恩(?—1759),字芸書或芸堂,漢軍鑲紅旗。康熙末期由歲貢捐納道員,曆任襄陽道、湖南按察使、四川布政使、湖南巡撫、江南總督、工部尚書、總管内務府大臣、正紅旗漢軍都統、京口将軍。官至左都禦史、正黃旗漢軍都統。死後,追授太子少傅。

【電視劇《雍正王朝》雍正皇帝劇照】

趙宏恩曆仕康熙、雍正、乾隆三朝,為官勤廉幹練,在雍正年間連獲升遷,雍正十二年(1734)出任兩江總督,政績卓著,名揚朝野。雖任總督僅有三年,趙弘恩對當地的治理卻頗有政績。

在任期間,整饬吏治,賞罰分明,敝除前幾任總督遺留下的弊政,大力度推進反貪腐工作;體恤百姓,革除不法胥役,并清理冤獄,減免賦稅,大大減輕了農民負擔,受到兩江百姓的極力擁戴,是以也深受雍正的器重。令人不解的是,在乾隆年間,趙宏恩卻屢遭貶斥,原因是其極為痛惡的“受賄”“渎職”等罪。乾隆二十四年(1759),趙宏恩去世。次年追授太子少傅,谥号“明武”。