Hi,我是程小亦,心理學愛好者,專注于情感解析

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="3">

</h1>

多年前,我在路邊買無花果時,老闆說自己的兒子已經30歲了每天都不出門,也不下樓幫她賣無花果,從小就喜歡一個人呆在房間,不與其它孩子交流和玩耍,從聊天當中我得知他的孩子得了自閉症。

每年的4月2日,被定為世界自閉症日。

一項資料統計表明,中國目前有超過1000萬的自閉症群體,其中14歲以上人群約為800萬。

曾經在網上看到一位專家說到,自閉症主要的臨床表現展現于言語功能的發育障礙、社會交往的障礙、刻闆行為,以及智力發育的遲緩等等。

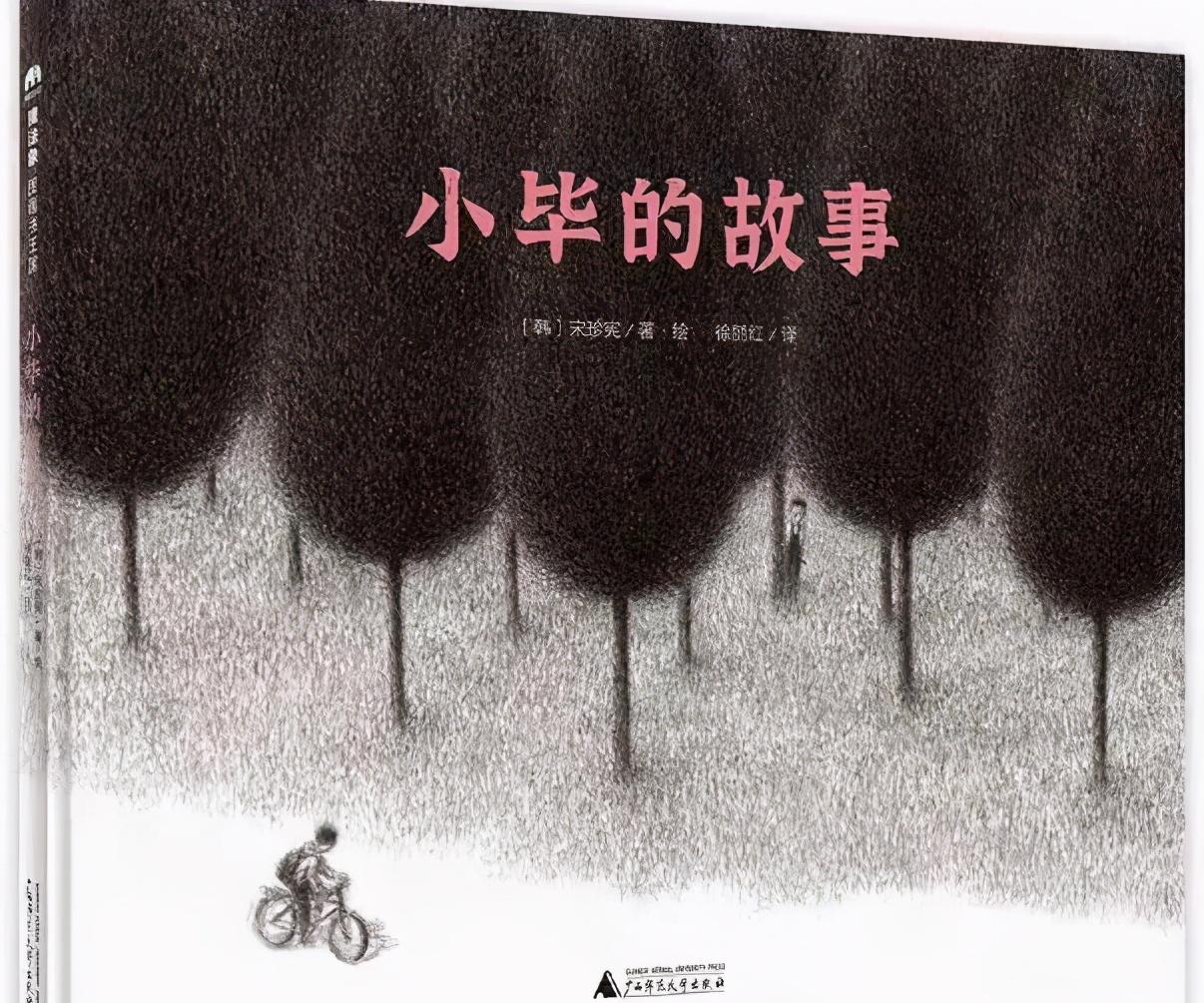

生活中,也有很多被邊緣化的特殊兒童(自閉,殘障等等)的故事。就比如我最近在看的繪本《小畢的故事》。

小畢的故事是中國成千上萬個自閉症孩子的代表,封閉的世界,一個人要怎麼走?假如我們身邊的人都能夠多伸出雙手,給出善意的舉動去溫暖這個群體,他們的世界也不會變得如此孤單。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="50">01</h1>

這本書是作者宋珍憲根據自己的童年經曆而創作的。

書中以第一人稱“我”很小的時候,有一個孩子叫小畢,整個冬天都關在家裡。

春天到了,小畢是最早來到樹林,他總是一個人。

他沒有朋友,也不上學,每天一個人在樹林裡遊蕩,邊走邊拿樹枝敲自己的頭。

這是自閉症孩子與正常孩子是不同的地方。也正是是以,小畢成了孩子們眼裡的“怪人”。

同齡的孩子們私底下悄悄議論着小畢,他是不是腦子有問題?他是不是有病會傳染人?

看他走路的樣子,像個瘸子,那樣打自己的頭,不傻才怪呢。

所有的同學都躲着他遠遠的,從不走進樹林和他玩兒,甚至還嘲笑他。

小畢也從不靠近别的孩子,隻是一個人待着。

後來“我”主動走進樹林和小畢待在一起,有小畢在我再也不害怕到森林裡,我也不覺得無聊,我開始喜歡上和小畢成為朋友。

可從那以後其他孩子們見了“我”也會躲得遠遠的。就連上學時,同學們都要離“我”遠遠的。

後來,我又離開小畢了。

回家的路上看見小畢,我趕緊走開,假裝沒看見。

小畢又是一個人,他漸漸走到更深的森林裡,“我”再也見不到小畢了,每到傍晚森林裡傳出了小畢媽媽呼喚小畢的聲音。

同學們私底下的嘲笑和無視甚至是遠離,都讓小畢原本閉合的内心再次慢慢地閉合,就像本書的灰白筆調一樣,小畢的内心世界一直都是灰白的,沒有一點色彩照進來。

好不容易“我”與他成了最好的朋友,小畢的世界多了一份色彩,可是因為“我”害怕同學們看我的眼光,我開始退縮了,沒有勇氣繼續與小畢成為同伴,于是我選擇離開小畢,自己一個人走,小畢的内心再一次感覺到了被人無視,于是他開始将自己的世界緊緊地關閉了起來,一個人走着走着就走到了越來越深的森林裡。

如果每個孩子對小畢沒有那麼多的“成見”,或許小畢在與“我”的相處中,開始試着走出自己的内心,接觸自己不曾體驗過的種種。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="77">

這是一本邊緣性群體的繪本,或許你的身邊也有一個小畢,小畢的情感因為孩子們而正發生着變化。

童年的小畢一直留在了“我”的腦海裡。

當時,造紙廠所附的柏樹林非常大。在密布着針葉樹的森林中,有供人們去造紙廠的房屋,我父親是電力公司的經理,是以我們一家人住在這所房子裡。但是,當造紙公司倒閉時,住在公司房屋中的人們分散了,森林和小畢在我的記憶中消失了。

後來“我”當了爸爸,花了二年時間畫下這部《小畢的故事》送給女兒。

人生的每個階段都會有不一樣的感受,或許童年的我早已感受到了被人冷落和無視的失落感,後來或許我已經發現自己做錯了,但是因為搬家無奈與小畢分散。

童年的遺憾,無法彌補。長大成人後的作者已經意識到了這一邊緣人群的無助,他們急需要社會和群體的關注,于是把親自描繪了自己的童年經曆,想借住這本書以及一個父親的角色來告訴我們,每一個孩子都需要愛與溫暖,别讓孩子在成長路上丢失了自己。

就像作者所說,我希望大家看到殘疾兒童,也看到那些無法融入同齡人群體的邊緣兒童。

作者想通過本書希望更多人關注自閉症孩子,通過善意的舉動和愛的行動來溫暖他們的内心,讓自閉症孩子的内心不再孤獨和迷茫。

如果你的身邊有出現邊緣的群體,也希望你能夠用平視的眼光看待他們,友善對人,在他們需要幫助的時候及時給予幫助,讓愛延續,因愛而溫暖。

就像這本書的書封上所說的,願每一份善良都有足夠的勇氣,願每一個孩子都不必在孤單中長大。

共勉!