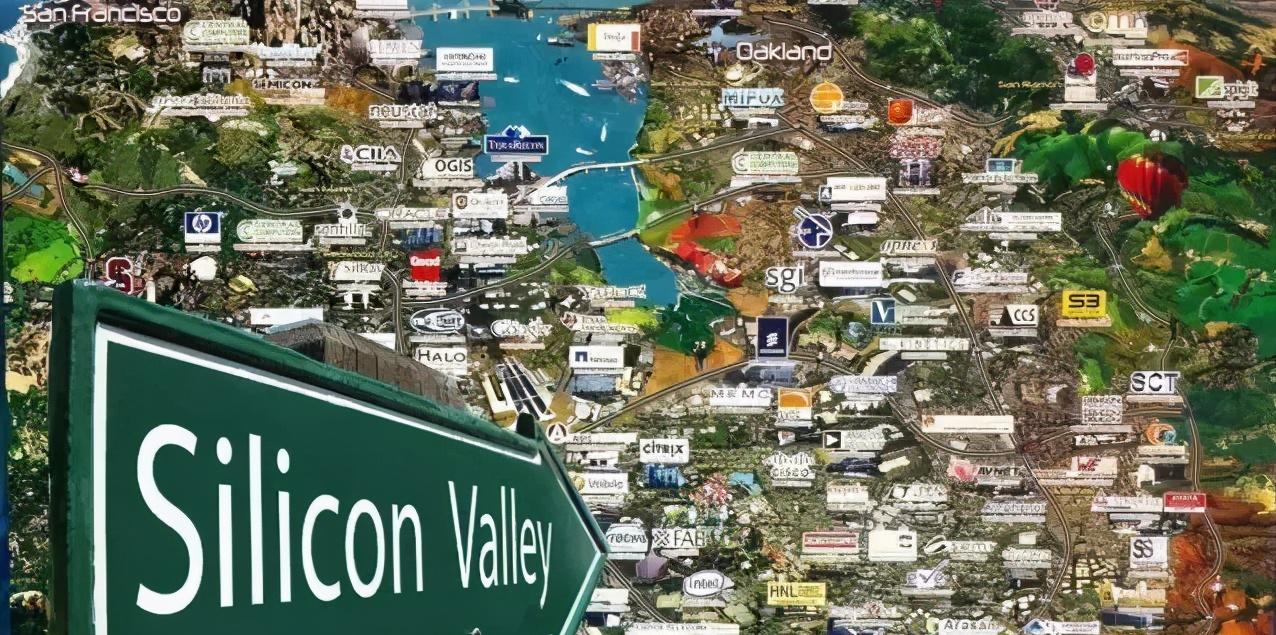

矽谷是指美國加利福尼亞州北部高科技公司雲集的聖塔克拉拉谷,最初以研究和生産半導體晶片等著稱,是當今美國乃至全世界的資訊技術産業先鋒。矽谷目前擁有超過100萬的科技人員,年産值超過7000億美元,孕育了包括蘋果、谷歌、英特爾、惠普、思科、甲骨文、IBM等在内的大批知名高科技公司,已形成微電子産業、資訊技術産業、新能源産業、生物醫學産業等産業叢集。

一、美國矽谷的曆史發展美國矽谷經曆了孕育、成長、發展、成熟四個大的發展階段。

(一)孕育期

19世紀末期,美國開始出現電子工業的萌芽,加利福尼亞州聖塔克拉拉谷開始陸續出現工業企業。1891年,斯坦福大學建立,進一步催生了相關技術研發企業的發展。1909年,斯坦福大學的畢業生埃爾維爾建立了聯邦電報公司,培養了一批矽谷企業家,并培育了矽谷獨特的創新文化。1939年惠普公司在矽谷創立,并取得巨大成功,被矽谷很多新興企業所仿效。斯坦福大學的建立、聯邦電報公司和惠普等早期電子公司的形成,成為美國矽谷的孕育期。

(二)成長期

1942年,美國介入二戰,軍事電子技術的迫切需求為矽谷帶來了新的發展契機。以“阿波羅計劃”、“民兵”飛彈等軍方項目使矽谷當時的初創企業獲得了大量的資金支援。受到美國軍費大幅增長的拉動,矽谷電子類企業迅速發展。此外,1951年斯坦福大學工業園的設立,吸引了大量技術研發類企業在此聚集,矽谷地區高科技公司網絡逐漸形成。這一階段一般被外界看作是矽谷的成長期。

(三)發展期

20世紀50年代中期,一批半導體實體學家來到了矽谷,改變了矽谷工業發展的路徑,快速衍生出大量的半導體公司、風險投資公司和律師機構,其中包括著名的英特爾公司等。在這一時期,企業衍生、重組成為矽谷的潮流,培育了矽谷地區企業廣泛聯系和開放的風氣,創造了矽谷中此起彼伏的創新浪潮。

(四)成熟期

在半導體技術發展的基礎之上,1971年英特爾公司發明了世界上第一個微處理器,開啟了個人電腦的發展時代。以蘋果公司為首的計算機公司使矽谷的影響擴大到全世界。這一階段,風險投資的廣泛介入推動矽谷企業與産值的爆發式增長。此外,網際網路的出現與快速發展,矽谷進一步湧現出一批國際知名的網際網路公司,如谷歌、臉書等公司,成為具有國際影響力的高技術企業聚集區。

二、容忍失敗就是鼓勵創新

矽谷的成功有很多因素。提到矽谷,不能不提始建于19世紀末、校園面積全美第二大的斯坦福大學。正是一項不經意的“創新”讓矽谷與斯坦福大學緊密相連。1959年,斯坦福大學将1000英畝的校區以非常低廉的價錢長期租給工商業界或畢業校友建立公司,這不僅成為斯坦福大學的轉折點,也使當地逐漸形成科技尖端、精英雲集的“矽谷”。矽谷的成功,不僅斯坦福大學功不可沒,也與加州地區數十所大學在互相競争中為矽谷造就新鮮血液有關。

《矽谷傳奇》等美國電影都熱衷于講述蘋果、微軟等企業的崛起和成功。但很多人也許沒有注意到,正是無數人的失敗才讓整個矽谷成名。英國廣播公司曾報道說,“失敗是矽谷成功的鑰匙”。美國知名科技部落格網站“風險節拍”也說,“對矽谷的企業家來說,失敗是個可選項”;甚至美國科技新聞網站“連線”形容說,“在矽谷,失敗是必修課”。百度總裁李彥宏在他的《矽谷戰争》一書中對矽谷模式的成功經驗進行了總結:除了強調當地“民主的管理結構,高品質的人力資源,密切的公司與公司間的關系,極其快速的應變能力和藝高人膽大的工作作風”外,還“要允許失敗”、“要容忍有創造性的混亂”。曾在矽谷打拼多年的李彥宏說,“要讓那些敢于冒險的人得到回報,而不能懲罰敢于冒險卻失敗了的人”。

從蘋果公司到惠普,從甲骨文公司到雅虎,許多成功的矽谷企業,當年都經曆過形形色色的艱辛與失敗。為了彰顯失敗與創新的重要關聯,首屆矽谷“失敗大會”于2009年10月召開,會上的主講人都是願意講述自己如何吸取失敗教訓的成功人士。美國使用者最多的網際網路支付工具———貝寶(Paypal)的創始人之一麥克斯·拉夫琴就在會上談起他坎坷的成功之路。在來到矽谷以前,拉夫琴就有過多次失敗創業的經曆。他在矽谷創立的首家公司本來擁有領先的核心技術,然而,就在他推出主打産品的同時,另一家名為“輕按兩下”的企業也推出了極為相似的服務。拉夫琴的公司在競争中失敗,他本人也負債累累。拉夫琴不是怨天尤人,而是認真總結教訓。他發現:自己之是以失敗,是因為創業團隊中沒有能夠幫助他适時調整公司發展方向的合作者。他毫不氣餒,終于與他人合作創立貝寶。美國國務院國際資訊局主辦的《美國參考》評論說,矽谷人學會接受“失敗是成功之母”的道理,他們不是為一連串失敗的創新感到羞愧,而是把這種經曆當作榮譽勳章,并知道他們會不達目的決不罷休。

一些在矽谷的華人工程師說,在矽谷的大多數公司裡,一個人隻要技術足夠強,善于創新,就能赢得飯碗和尊敬。除了敢于承擔風險,勤奮也是矽谷人成功的基本要求。10年前,德國洪堡大學一位計算機科學系教授在對矽谷進行追蹤調查後說,矽谷成功的一個秘密在于矽谷人辛勤甚至瘋狂的工作,很多人可以每天工作12到18小時,每周工作7天。

三、矽谷模式有沒有可能複制

矽谷在過去幾十年,不僅是美國青年向往的就業地,也是來自世界各地人才的競技場和淘金場。據加州矽谷俄羅斯商人聯盟預計,大約有6萬名俄語人才在矽谷就職。而據德國媒體報道,矽谷這些年挖走了5000多個德國精英人才。在矽谷,華人控制的公司曾達到2000家以上,占公司總數的1/5。

正如一些人喜歡把中關村比作“中國矽谷”一樣,印度人也把本國高科技公司聚集的班加羅爾稱為“印度矽谷”。此外,俄羅斯等國也在積極打造本國的“矽谷”。俄總統梅德韋傑夫今年6月訪美時頭一站去的就是矽谷。梅德韋傑夫将矽谷視為俄羅斯可以效仿的一個榜樣,并期望在莫斯科郊區小城斯科爾科沃打造俄羅斯版“矽谷”。他在斯坦福大學發表演講時強調,“俄羅斯必須從一個資源出口國轉為高科技創新國”,“我們有錢,但我們沒有矽谷,錢必須用對地方”。按照他的構想,“俄羅斯矽谷”将用3到7年建成。對于“俄羅斯矽谷”的設想,俄國内有人質疑說,“政府又試圖将一些工程師和科學家束縛在一個所謂的創新城裡”,“俄沒有能力和條件複制美國矽谷”。而兩年前,《美國參考》就在《不僅僅是半導體:矽谷及創新文化》一文中說,“任何人,凡了解矽谷怪異而複雜的曆史,都知道要在美國其他地方或國外複制矽谷的成功幾乎是不可能的”。

清華大學經濟外交研究中心主任何茂春曾于1998年、2004年和2005年3次到矽谷考察,他的感受是,矽谷的創新是美國文化科技制度創新的一個産物,是以其他國家想複制矽谷模式并不容易。比如,在知識産權保護方面,美國是有法可依,有法必依,這是很多國家目前還無法比拟的。何茂春說,我們今天建“矽谷”也好,建“光谷”也好,關鍵在于建立一個法制和經濟民主的大環境,這樣才能保障科技創新的發展。

對外經濟貿易大學中國開放經濟研究所副所長何偉文認為,矽谷固然是自由市場經濟的産物,但是矽谷的出現與最初政府所起的作用也分不開。上世紀80年代,在裡根“星球大戰”計劃的指引下,美國政府搞了一系列大工程:太空、生命科學、網際網路和資訊、新材料技術等等。很多項目在此基礎上向民間擴散,并且與大學的研究緊密聯系在一起。何偉文還說,矽谷的成功也離不開成功的融資,這其中主要的融資管道并不是來自于政府而是民間。他認為,矽谷無論對于中國政府官員還是科技人員都不陌生,但大家都清楚,矽谷的經驗中國不能完全照搬,關鍵是體會其精髓,走我們自己的創新道路。矽谷是市場錘煉出來的,而不是政府呵護出來的,這樣才有生命力。

矽谷資深軟體開發工程師陳汝昌在接受《環球時報》記者采訪時表示,盡管有難度,但在其他國家發展矽谷模式還是很有可能的。關鍵是要清楚矽谷産生的動力和環境,不在于政府提供的硬體有多好,重要的是軟體。要讓企業集中精力搞創新,而不是去應對很多不必要的麻煩。談到集中精力搞創新,陳汝昌說,與那些華爾街貪婪的銀行家不同,矽谷的工程師更喜歡去解決問題,甚至為此樂于互相交流自己的創新“點子”。比如,蘋果創始人喬布斯說過,“為我們大衆而設計電腦”;eBay創始人說過,“幫助有共同興趣的人互相交流及做生意”。他認為,正是這樣的夢想和熱情使那些企業克服重重困難,最終獲得成功。據了解,矽谷地區的房價在全美都是相當高的,但矽谷的企業不會急着從事房地産,這是因為它們把創新看成是公司發展的核心,認為隻有高科技才能帶來高的經濟增長點。不僅矽谷高科技公司很少像中國的一些企業那樣投資商業房地産,而且很多企業連自己的辦公場所都是買或租的。

三、矽谷的未來什麼樣?

20世紀80年代,美國學者安娜李·薩克森尼安想寫一本關于矽谷是否會衰落的書。根據她當時的想法,随着當地勞動力價格和生産成本的日趨昂貴,矽谷必然會走下坡路。然而,深入研究使她完全改變了最初的判斷。1994年,她出版了《地區優勢:矽谷和128地區的文化與競争》一書,用比較研究的方法揭示了創新文化賦予了矽谷獨特的生命力。

但在金融危機的沖擊之下,矽谷地區也不是避風港。矽谷能否總立于不敗之地,依舊是很多人關心的話題。德國《法蘭克福彙報》今年3月5日以“矽谷害怕争鬥”為題報道說,風險投資公司不願投資新成立的公司、移民數量比去年減少34%以及攀升的失業率都說明矽谷進入了一個“不确定性的新時代”。《美國參考》認為,毫無疑問,矽谷也面臨競争壓力。包括中國、印度在内,世界上許多地方都有衆多的人才、充足的資本以及發展尖端科技的決心。但一個不可争議的事實是,矽谷地區仍是北美最有影響力的高科技産業區。而且,矽谷早在2000年就開始從“主營”計算機網絡向生物科技、納米科技和清潔能源等領域發展。斯坦福大學終身教授威廉·米勒說,矽谷或許會改名“納米谷”或者“綠谷”,但不管名字怎麼變,它仍将活躍在全球産業創新的前沿。