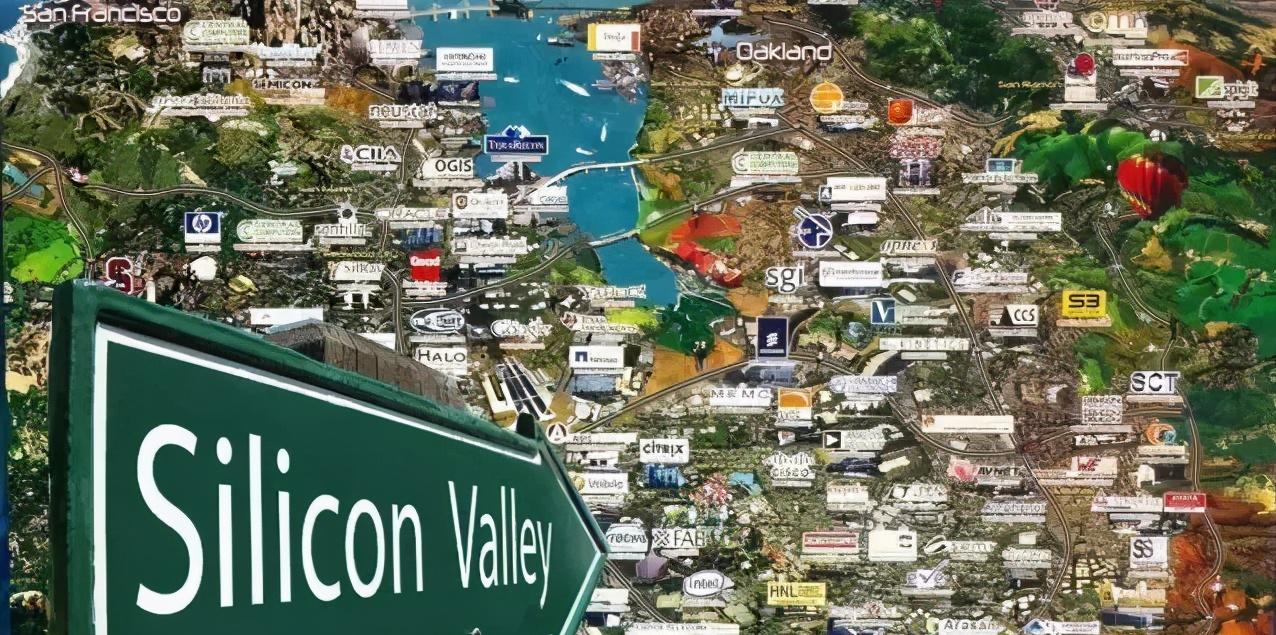

硅谷是指美国加利福尼亚州北部高科技公司云集的圣塔克拉拉谷,最初以研究和生产半导体芯片等著称,是当今美国乃至全世界的信息技术产业先锋。硅谷目前拥有超过100万的科技人员,年产值超过7000亿美元,孕育了包括苹果、谷歌、英特尔、惠普、思科、甲骨文、IBM等在内的大批知名高科技公司,已形成微电子产业、信息技术产业、新能源产业、生物医学产业等产业集群。

一、美国硅谷的历史发展美国硅谷经历了孕育、成长、发展、成熟四个大的发展阶段。

(一)孕育期

19世纪末期,美国开始出现电子工业的萌芽,加利福尼亚州圣塔克拉拉谷开始陆续出现工业企业。1891年,斯坦福大学建立,进一步催生了相关技术研发企业的发展。1909年,斯坦福大学的毕业生埃尔维尔建立了联邦电报公司,培养了一批硅谷企业家,并培育了硅谷独特的创新文化。1939年惠普公司在硅谷创立,并取得巨大成功,被硅谷很多新兴企业所仿效。斯坦福大学的建立、联邦电报公司和惠普等早期电子公司的形成,成为美国硅谷的孕育期。

(二)成长期

1942年,美国介入二战,军事电子技术的迫切需求为硅谷带来了新的发展契机。以“阿波罗计划”、“民兵”导弹等军方项目使硅谷当时的初创企业获得了大量的资金支持。受到美国军费大幅增长的拉动,硅谷电子类企业迅速发展。此外,1951年斯坦福大学工业园的设立,吸引了大量技术研发类企业在此聚集,硅谷地区高科技公司网络逐步形成。这一阶段一般被外界看作是硅谷的成长期。

(三)发展期

20世纪50年代中期,一批半导体物理学家来到了硅谷,改变了硅谷工业发展的路径,快速衍生出大量的半导体公司、风险投资公司和律师机构,其中包括著名的英特尔公司等。在这一时期,企业衍生、重组成为硅谷的潮流,培育了硅谷地区企业广泛联系和开放的风气,创造了硅谷中此起彼伏的创新浪潮。

(四)成熟期

在半导体技术发展的基础之上,1971年英特尔公司发明了世界上第一个微处理器,开启了个人电脑的发展时代。以苹果公司为首的计算机公司使硅谷的影响扩大到全世界。这一阶段,风险投资的广泛介入推动硅谷企业与产值的爆发式增长。此外,互联网的出现与快速发展,硅谷进一步涌现出一批国际知名的互联网公司,如谷歌、脸书等公司,成为具有国际影响力的高技术企业聚集区。

二、容忍失败就是鼓励创新

硅谷的成功有很多因素。提到硅谷,不能不提始建于19世纪末、校园面积全美第二大的斯坦福大学。正是一项不经意的“创新”让硅谷与斯坦福大学紧密相连。1959年,斯坦福大学将1000英亩的校区以非常低廉的价钱长期租给工商业界或毕业校友创建公司,这不仅成为斯坦福大学的转折点,也使当地逐渐形成科技尖端、精英云集的“硅谷”。硅谷的成功,不仅斯坦福大学功不可没,也与加州地区数十所大学在相互竞争中为硅谷造就新鲜血液有关。

《硅谷传奇》等美国电影都热衷于讲述苹果、微软等企业的崛起和成功。但很多人也许没有注意到,正是无数人的失败才让整个硅谷成名。英国广播公司曾报道说,“失败是硅谷成功的钥匙”。美国知名科技博客网站“风险节拍”也说,“对硅谷的企业家来说,失败是个可选项”;甚至美国科技新闻网站“连线”形容说,“在硅谷,失败是必修课”。百度总裁李彦宏在他的《硅谷战争》一书中对硅谷模式的成功经验进行了总结:除了强调当地“民主的管理结构,高质量的人力资源,密切的公司与公司间的关系,极其快速的应变能力和艺高人胆大的工作作风”外,还“要允许失败”、“要容忍有创造性的混乱”。曾在硅谷打拼多年的李彦宏说,“要让那些敢于冒险的人得到回报,而不能惩罚敢于冒险却失败了的人”。

从苹果公司到惠普,从甲骨文公司到雅虎,许多成功的硅谷企业,当年都经历过形形色色的艰辛与失败。为了彰显失败与创新的重要关联,首届硅谷“失败大会”于2009年10月召开,会上的主讲人都是愿意讲述自己如何吸取失败教训的成功人士。美国用户最多的互联网支付工具———贝宝(Paypal)的创始人之一麦克斯·拉夫琴就在会上谈起他坎坷的成功之路。在来到硅谷以前,拉夫琴就有过多次失败创业的经历。他在硅谷创立的首家公司本来拥有领先的核心技术,然而,就在他推出主打产品的同时,另一家名为“双击”的企业也推出了极为相似的服务。拉夫琴的公司在竞争中失败,他本人也负债累累。拉夫琴不是怨天尤人,而是认真总结教训。他发现:自己之所以失败,是因为创业团队中没有能够帮助他适时调整公司发展方向的合作者。他毫不气馁,终于与他人合作创立贝宝。美国国务院国际信息局主办的《美国参考》评论说,硅谷人学会接受“失败是成功之母”的道理,他们不是为一连串失败的创新感到羞愧,而是把这种经历当作荣誉勋章,并知道他们会不达目的决不罢休。

一些在硅谷的华人工程师说,在硅谷的大多数公司里,一个人只要技术足够强,善于创新,就能赢得饭碗和尊敬。除了敢于承担风险,勤奋也是硅谷人成功的基本要求。10年前,德国洪堡大学一位计算机科学系教授在对硅谷进行追踪调查后说,硅谷成功的一个秘密在于硅谷人辛勤甚至疯狂的工作,很多人可以每天工作12到18小时,每周工作7天。

三、硅谷模式有没有可能复制

硅谷在过去几十年,不仅是美国青年向往的就业地,也是来自世界各地人才的竞技场和淘金场。据加州硅谷俄罗斯商人联盟预计,大约有6万名俄语人才在硅谷就职。而据德国媒体报道,硅谷这些年挖走了5000多个德国精英人才。在硅谷,华人控制的公司曾达到2000家以上,占公司总数的1/5。

正如一些人喜欢把中关村比作“中国硅谷”一样,印度人也把本国高科技公司聚集的班加罗尔称为“印度硅谷”。此外,俄罗斯等国也在积极打造本国的“硅谷”。俄总统梅德韦杰夫今年6月访美时头一站去的就是硅谷。梅德韦杰夫将硅谷视为俄罗斯可以效仿的一个榜样,并期望在莫斯科郊区小城斯科尔科沃打造俄罗斯版“硅谷”。他在斯坦福大学发表演讲时强调,“俄罗斯必须从一个资源出口国转为高科技创新国”,“我们有钱,但我们没有硅谷,钱必须用对地方”。按照他的构想,“俄罗斯硅谷”将用3到7年建成。对于“俄罗斯硅谷”的设想,俄国内有人质疑说,“政府又试图将一些工程师和科学家束缚在一个所谓的创新城里”,“俄没有能力和条件复制美国硅谷”。而两年前,《美国参考》就在《不仅仅是半导体:硅谷及创新文化》一文中说,“任何人,凡了解硅谷怪异而复杂的历史,都知道要在美国其他地方或国外复制硅谷的成功几乎是不可能的”。

清华大学经济外交研究中心主任何茂春曾于1998年、2004年和2005年3次到硅谷考察,他的感受是,硅谷的创新是美国文化科技制度创新的一个产物,因此其他国家想复制硅谷模式并不容易。比如,在知识产权保护方面,美国是有法可依,有法必依,这是很多国家目前还无法比拟的。何茂春说,我们今天建“硅谷”也好,建“光谷”也好,关键在于创建一个法制和经济民主的大环境,这样才能保障科技创新的发展。

对外经济贸易大学中国开放经济研究所副所长何伟文认为,硅谷固然是自由市场经济的产物,但是硅谷的出现与最初政府所起的作用也分不开。上世纪80年代,在里根“星球大战”计划的指引下,美国政府搞了一系列大工程:太空、生命科学、互联网和信息、新材料技术等等。很多项目在此基础上向民间扩散,并且与大学的研究紧密联系在一起。何伟文还说,硅谷的成功也离不开成功的融资,这其中主要的融资渠道并不是来自于政府而是民间。他认为,硅谷无论对于中国政府官员还是科技人员都不陌生,但大家都清楚,硅谷的经验中国不能完全照搬,关键是体会其精髓,走我们自己的创新道路。硅谷是市场锤炼出来的,而不是政府呵护出来的,这样才有生命力。

硅谷资深软件开发工程师陈汝昌在接受《环球时报》记者采访时表示,尽管有难度,但在其他国家发展硅谷模式还是很有可能的。关键是要清楚硅谷产生的动力和环境,不在于政府提供的硬件有多好,重要的是软件。要让企业集中精力搞创新,而不是去应对很多不必要的麻烦。谈到集中精力搞创新,陈汝昌说,与那些华尔街贪婪的银行家不同,硅谷的工程师更喜欢去解决问题,甚至为此乐于相互交流自己的创新“点子”。比如,苹果创始人乔布斯说过,“为我们大众而设计电脑”;eBay创始人说过,“帮助有共同兴趣的人相互交流及做生意”。他认为,正是这样的梦想和热情使那些企业克服重重困难,最终获得成功。据了解,硅谷地区的房价在全美都是相当高的,但硅谷的企业不会急着从事房地产,这是因为它们把创新看成是公司发展的核心,认为只有高科技才能带来高的经济增长点。不仅硅谷高科技公司很少像中国的一些企业那样投资商业房地产,而且很多企业连自己的办公场所都是买或租的。

三、硅谷的未来什么样?

20世纪80年代,美国学者安娜李·萨克森尼安想写一本关于硅谷是否会衰落的书。根据她当时的想法,随着当地劳动力价格和生产成本的日趋昂贵,硅谷必然会走下坡路。然而,深入研究使她完全改变了最初的判断。1994年,她出版了《地区优势:硅谷和128地区的文化与竞争》一书,用比较研究的方法揭示了创新文化赋予了硅谷独特的生命力。

但在金融危机的冲击之下,硅谷地区也不是避风港。硅谷能否总立于不败之地,依旧是很多人关心的话题。德国《法兰克福汇报》今年3月5日以“硅谷害怕争斗”为题报道说,风险投资公司不愿投资新成立的公司、移民数量比去年减少34%以及攀升的失业率都说明硅谷进入了一个“不确定性的新时代”。《美国参考》认为,毫无疑问,硅谷也面临竞争压力。包括中国、印度在内,世界上许多地方都有众多的人才、充足的资本以及发展尖端科技的决心。但一个不可争议的事实是,硅谷地区仍是北美最有影响力的高科技产业区。而且,硅谷早在2000年就开始从“主营”计算机网络向生物科技、纳米科技和清洁能源等领域发展。斯坦福大学终身教授威廉·米勒说,硅谷或许会改名“纳米谷”或者“绿谷”,但不管名字怎么变,它仍将活跃在全球产业创新的前沿。