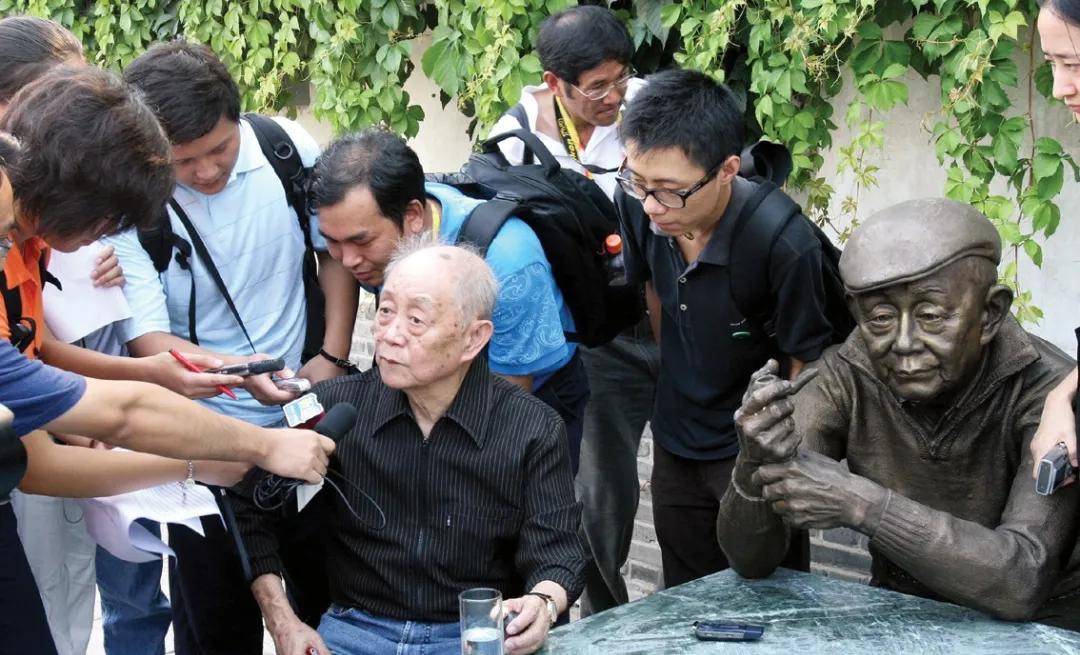

▲黃永玉“返老還童”,用一部長篇小說《無愁河的浪蕩漢子》,追憶自己的童年,那些逃學的好時光。圖為黃永玉(中)和他的雕像。

與帝王在傳記中的異象不同,很多名人的童年往往具有孩童的本真,他們也會厭學逃課,也會打架混鬧,但在“惡童”的背後,也驗證了一個道理——孩子有多大破壞性,将來就有多大創造性。

逃學造就的藝術啟蒙

代表:沈從文、黃永玉

對于調皮搗蛋的“惡童”而言,逃學所構成的童年經驗是其成才的重要條件。

出生于湘西的沈從文,曾是逃學大軍中的一員。在他的自傳中,有一篇文章《我讀一本小書同時又讀一本大書》,專門寫了這段歲月——“我有了外面的自由,對于家中的愛護反覺處處受了牽制,是以家中人疏忽了我的生活時,反而似乎使我友善了好些。……自從逃學成習慣後,我除了想方設法逃學,什麼也不再關心。”

為此,沈父還曾放出狠話,說是再要逃學,就要砍去沈從文的一根手指頭。可惜并未能吓到沈從文,他依舊“總不把逃學的機會輕輕放過”。

沈從文說,逃學的日子裡,“我學會了用自己眼睛看世界一切”,“我的心總得為一種新鮮聲音,新鮮顔色,新鮮氣味而跳。我得認識本人生活以外的生活”。同時,也學會了打架。他在自傳中傳授經驗,“被他打倒,你活該,隻好伏在地上盡他壓着痛打一頓。你打倒了他,他活該,把他揍夠後你可以自由走去,誰也不會追你,隻不過說句‘下次再來’罷了。”

多年後,他的侄子,另一位湘西籍的大師黃永玉,也沿襲了這條成才路。

黃永玉有個外号叫做“黃逃學”。他隻受過國小和不完整初級中學教育,12歲就外出謀生,隻因留了5次級,同學聚會就來了200多人,由此可見其逃學瘋狂。

逃學後幹什麼,這位90歲的老人家這樣描述,“鳳凰城裡就有30多座廟,城裡面、廟裡面都是風景區。廟裡有演戲的、街上也有演出的、廟裡有時候也唱戲。”

在湘西,在一次次逃學後的遊蕩中,黃永玉完成了自己的藝術啟蒙,多年後,他總結,“我沒有叛逆心理,我不是反抗,我隻是安排自己的求學之路,是習慣,也沒有什麼理想,這樣那樣或者通過叛逆的手段做點什麼重要的事情,沒有,這是多少年形成這麼一種讀書的習慣。”

沈從文當年是在北京寫作《邊城》,如今黃永玉也在北京書寫他的“無愁河”。黃永玉用《無愁河上的浪蕩漢子》回憶童年,從出生寫起,80萬字才寫到十幾歲。

大師們的調皮歲月

代表:黃萬裡、傅斯

水利工程學專家黃萬裡,年幼時因為父親常年在外,母親獨自支撐家庭,而被放羊式管理,這讓他調皮異常。他姑姑是個标準“剩女”,一日同男友關起門來說婚事,卻不料黃萬裡就藏在床下偷聽,等着兩人敲定了終身大事,他就跳出來大喊,“成功啦,成功啦!”讓兩個新人臉紅不已。

他的一個親戚回憶,“小萬裡不僅自己鬧,想出各種花樣在家裡鬧,還招來一群村野頑童一起鬧,爬樹鑽洞,大呼小叫,奔走追逐,總之是鬧。”好在他的父親對此十分寬容,要求隻有一個——“你總要鬧出個名堂才好!”

曆史學家傅斯年,自幼聰穎,小時候讀書,喜歡将不認識的字記下來問師長,沒有紙時,就寫在手上、胳膊乃至大腿、肚皮上,一到夏天,身上就黑乎乎一片。出身書香門第的他開辟了一條副業——作文換燒餅。

事情由來乃是老師馬殿仁出了個現場作文《蔺相如完璧歸趙論》。傅斯年文思泉湧,不多久就揮筆而就。鄰桌的任裕山、朱思源想了半日也無頭緒,于是偷偷喚了傅斯年商量,“你為我們代筆,事成之後,我們每人為你買一個燒餅作為報酬如何?”

傅斯年欣然應下,不多時就寫了兩篇風格完全不同的文章,署了那兩人的名字。馬殿仁對此心知肚明,雖然也曾教育:“以後不得如此,不然要打闆子。”但傅斯年實在口碑良好,生意不斷,時間長了,馬殿仁隻能無奈地問句:“傅老大,這次又換了幾個燒餅?”

▲兒時的傅斯年便懂得用知識換燒餅。圖為1935年,傅斯年(左一)、梁思永(右二)在考古現場。