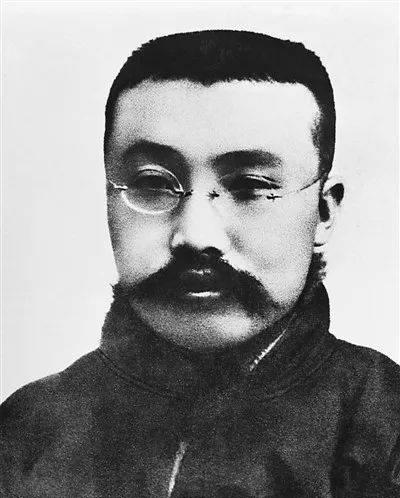

李大钊不僅是中國共産主義運動的先驅者、偉大的馬克思主義者、中國共産黨的主要創始人之一和傑出的無産階級革命家,而且還是聞名于世的著名教授和學者。從 1916年 5 月留學回來,到 1927 年 4 月英勇就義,短短 12 年的時間,李大钊是如何實作從一介書生到北京大學著名教授、中國偉大的無産階級革命家的轉變的呢?又是如何走上近代中國社會的政治舞台的呢?

李大钊社團活動的主要内容、類型和特點,以 1918 年 1 月李大钊擔任北京大學圖書館主任為界,可以分為前後兩個時期。這期間李大钊還積極參加了反對袁世凱和日本簽訂“二十一條”及反對袁世凱稱帝的鬥争,并為此付出了被日本早稻田大學以“長期欠席”為由除名的代價。北京大學時期則主要是指李大钊在北京大學工作時期,從 1918 年 1 月擔任北京大學圖書館主任,後任政治學教授兼校長辦公室秘書等職務,直到 1927 年 4 月英勇就義。當然,北京大學時期李大钊也有一些辦報(刊)活動,如和陳獨秀創辦《每周評論》,擔任《新青年》編輯和《少年中國》編輯部主任以及擔任《新潮》、《國民》的顧問或指導等。這一時期,李大钊編輯報刊的活動在李大钊的社團活動中相對來說,比重明顯減少,和此前李大钊在社團活動中以編輯報刊為主已經明顯不同,這個時期李大钊在社團活動中更多的是發揮上司和指導作用。以 1918 年李大钊進入北京大學分為前後兩個時期,即求學和北京辦報(刊)時期和北京大學時期,能夠更加客觀地展現李大钊生平活動的實際情況和基本特點,并非有意識地避免使用能夠更為凸顯“革命”色彩的詞語,而是因為本人并不贊同在讨論李大钊社團活動時,以李大钊由民主主義者轉為馬克思主義者的時間為界進行分期,更何況學術界對李大钊成為馬克思主義者的時間和标志的看法分歧很大,令人莫衷一是。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">一、求學和北京辦報時期</h1>

李大钊于 1895 年進入私塾接受啟蒙教育,先後經曆三位私塾老師,分别是生員(即秀才)單子鳌、增廣生員趙輝鬥、優貢黃寶琳,都是當地的名師。1905年,在李大钊第二次參加童試的過程中,适逢廢科舉、興學堂,李大钊因成績優異被永平府中學堂錄取,開始接受新式教育,“學習啟蒙科學”和英語等。廢科舉、興新學是清末新政的重要舉措之一,這種時代性的進步,展現在李大钊身上,則是他個人人生的一個重要轉折點。永平府中學堂由原來的敬勝書院改辦而來,在課程設定、教學管理等方面都展現了新舊結合的特點,比如課程主要分為兩類:一類是傳統的“中學”課程,包括經學、史學、文學等;一類是新式的“西學”課程,包括數學、格緻、英文、外國史地、體操等。李大钊學習非常勤奮,成績優異;學習之餘,他非常關心國家大事,尤其喜歡閱讀康有為、梁啟超等人的文章,在康梁改良主義思想的影響,開始認真思考社會現實問題,産生了救國救民的愛國主義思想,并且相伴終生、越來越真摯濃烈。1907 年 8 月,在有多種選擇可能性的情況下,李大钊以優異成績考入天津北洋法政學堂。該校以培養高等法政專業人才為目标,分講習科和專門科。李大钊考取的是專門科,學制六年,前三年為預備科,後三年為正科,正科又分為法律、政治兩科,李大钊攻讀的專業方向是政治學。該校管理比較嚴格,規定學年考試,兩次不及格者,即責令退學。課程繁重,預科三年除國文、算學、清代法律等課程外,主要是學習外語,分為第一外語、第二外語,第一外語每周 12 課時,第二外語每周 6 課時,第三學年又增加 4 學時。正科三年,主要學習專業課程。李大钊等所學專業課程多達 30 多門,主要有政治學、經濟學、社會學、法學通論、刑法、民法要義、比較憲法、國際公法、國際私法、比較行政法、地方自治論、選舉制論、警察學、财政學、貨币論、商業通論、外國貿易論、中國法政史、外交史、最近世界政治史、中外通商史,等等。北洋法政學堂首任監督黎淵,1905 年 8 月,畢業于日本東京中央大學,獲得法學學士學位,回國不久就被任命為北洋法政學堂監督,在政治上屬于立憲派,他主張仿照日本學制登管理學校,該校聘請多位留日學生和日本學者為教習,如日本著名學者吉野作造、今井嘉幸以及大石定吉、名和剛等,早年都曾在該校任教,吉野作造、今井嘉幸和李大钊關系比較親密,畢業後李大钊仍然和他們保持着聯系。由于李大钊受到了嚴格而系統的西方資産階級政治、法律等學說的專業教育和學術訓練,進而奠定了良好的專業基礎,具備了較強的研究能力和工作能力,開始在同學中逐漸地嶄露頭角,“再建中華之志趣亦日益騰高”。1913 年 6 月畢業後不久,應同學鳳予和襲明二人的邀請到北京工作,擔任進步黨人出資創辦的《法言報》的編輯,旋即任主編。1913 年 8月,袁世凱下令查禁社會黨,逮捕并殺害社會黨北京支部負責人陳翼龍,通緝社會黨人,查封《法言報》,李大钊被迫和同學郭須靜到樂亭縣祥雲島、昌黎縣碣石山等地避難。正在避難中的李大钊,接到同學來函邀請他到日本去留學。因為家庭困難,在湯化龍的幫助下才得以成行。湯化龍用進步黨的經費資助劉道铿、陳博生、李其荃、張梓芳、南庶熙和李大钊及其同學張潤之、霍例白、李凝修等九人一起出國留學,每人每年補助經費 300 元。李大钊、張潤之、李凝修于同年底到達日本東京,開始認真複習,補習英語,準備迎接入學考試,終于在 1914年 9 月 8 日進入私立早稻田大學政治經濟學科大學學習。1916 年 2 月 2 日,因從事反袁活動,被早稻田大學以“長期欠席”為由除名。1916 年 5 月,李大钊毅然從日本回國,中旬到達上海,受到孫洪伊等的熱情歡迎,他們和白堅武、張澤民等不斷在一起談論對時局的看法等;7 月,被湯化龍派赴北京,創辦《晨鐘報》,并任編輯部主任,不久因為政見不和被迫辭職。次年 1 月,應章士钊邀請任《甲寅》日刊編輯,并編輯《言治》季刊、《憲法公言》等。1918 年 1 月,經章士钊推薦,李大钊進入任北京大學接替章士钊擔任圖書館主任,此後逐漸轉變為一個馬克思主義者。

1、在北洋法政學堂求學期間李大钊的社團活動。

在北洋法政學堂學習期間,1909 年就已經開始參加社團活動了。李大钊開始參加社團活動之時,正是清末民國中國社團掀起又一個高潮之際。辛亥革命前後,清朝專制制度滅亡,民國共和初建,在這個改朝換代、風起雲湧的關鍵時刻,各種政治力量無不聞風而動,紛紛組建政黨,意欲有所作為,是以出現了黨派林立的局面。據初步統計,僅北京、天津、上海、南京、蘇州、武漢、廣州七個城,從 1911 年 10 月到 1913 年4 月間,成立的社團(包括部分此前成立,仍然在活動的社團)共計 386 個。這個時期,社團發展的特點是南方城市的社團比北方發達,沿海城市的社團比内陸發達;此外,就是政黨組織發達。上述 386 個社團當中,政黨 271 個,占 70﹒2%,其他社團 115 個,占 29﹒8%。其中,李大钊讀書學習所在城市天津和李大钊平生所到過的第二個大城市北京,社團總數在上述七個城市中排名分别為第四和第二。天津的社團為 47 個,占社團總數的 12﹒2%;政黨 30 個,占 63﹒8%;其他社團 17 個,占 36﹒2%。北京的社團為 66 個,占社團總數的 17﹒1%; 政黨51,占 77﹒2%,;其他社團 15 個,占 22﹒8%。從上述統計數字來看,無論是七個城市社團的總體情況,還是天津、北京社團的實際分布情況,都表明革命派、立憲派以及官僚政客發起成立政治性社團占據了絕對對數,約占三分之二左右。大量社團特别是政黨組織的湧現,激發了人們的政治熱情和對新型民主政治的無比向往。作為即将大學畢業的青年李大钊,也被這個時代的潮流挾裹進來,開始了自己的社團活動。不積跬步,無以至千裡,這介入社會的小小一步,逐漸地把李大钊推上了中國政治舞台的一個中心。

從現有資料來看,李大钊第一次正式參加社團活動是 1909 年 10 月中旬,參加溫世霖、王法勤、孫洪伊等發起成立的直隸實業研究會,擔任書記員。如果說直隸實業研究會還是一個帶有一定“學術”性的社團組織的話,那麼,李大钊第一次參加有關社團組織的政治活動,則是從 1910 年底開始的。1910 年 12 月,天津學界發起第四次立憲請願運動,李大钊作為骨幹之一是積極的參加者。自從1906 年清政府宣布預備立憲以來,立憲派在直隸就一直非常活躍,不斷要求加快立憲步伐。1909 年 10 月直隸咨議局成立,後又陸續成立直隸自治研究總所等組織機構,強烈要求迅速召開國會,立憲救國,在全國各地掀起了一個又一個立憲請願運動的高潮。從 1910 年 1 月到 10 月,天津學界像全國一樣,先後同步發動三次立憲請願運動,但是由于北洋法政專門學堂校方的封鎖和鉗制,請願活動在該校内部并未引起較大波動。1910 年 12 月,奉天省人民赴京立憲請願團路過天津,為了響應和支援他們,天津學生召開國會請願學生同志大會,請他們的代表發表演講,會議決定成立全國請願學生同志會,公推普育女子學堂監督溫世霖為會長,并通電全國罷課。1910 年 12 月 20 日,北洋法政專門學堂學生召開大會,同學們群情激奮,血書請願,相向大哭,有的甚至呼喊反滿口号。李大钊不僅是積極參加者,而且還和白堅武等八人被推舉為北洋法政專門學堂的請願代表,于次日率領同學參加了在廣東會館召開的請願大會,北洋法政專門學堂、天津師範學堂、北洋大學堂等校學生 3800 餘人到會。在這次請願活動中,我們隻知道李大钊作為北洋法政專門學堂推舉出來的請願代表确實發揮了積極的帶頭作用,至于李大钊和有關社團組織是否有關系,是否發揮了相應的作用,則不得而知。然而,李大钊所參加的請願活動,毫無疑問是屬于全國請願學生同志會組織的社團活動之一。李大钊等八人作為北洋法政專門學堂的請願代表,和全國請願學生同志會的聯系應該比較緊密,很可能他們就是全國請願學生同志會的會員。

李大钊在社團活動中第一次發揮骨幹作用,則是在北洋法政研究會中。北洋法政研究會成立于 1912 年秋季新學期開學後不久,以北洋法政專門學堂大學學生為主,有名譽贊成員 24 人,會員 168 人。其中,1913 年 1—4 月入會會員 95人。這期間還進行了換屆,健全了組織機構,張恩绶、田解、張競存等三人為會長,下設評議部、調查部、編輯部、庶務部,每個部設部長二人,郁嶷、李大钊擔任編輯部部長,有部員 50 人,恰好為其他三個部人員之和。名譽贊成員和會員紛紛向學會捐款,郁嶷、李大钊于 1913 年春分别捐款 10 元、2 元。1912年 10 月,日本人中島端著《支那分割之運命》一書出版後,李大钊在有關同學的幫助下,立即着手進行翻譯,并加大量駁議,義正詞嚴地批駁中島端種種謬論,包括中島端預言袁世凱必然稱帝,同年 12 月迅速地就以北洋法政學會的名譽出版了《〈支那分割之運命〉駁議》一書。該書頗受歡迎,很快就銷售已空,1913年 4 月重印,李大钊還多次為該書的銷售作廣告。與此同時,郁嶷主持翻譯《蒙古及蒙古人》一書。《〈支那分割之運命〉駁議》出版後,李大钊則主要緻力于《言治》月刊的編輯工作,為該刊的正常出版付出了辛勤勞動。

1912 年冬,為籌辦《言治》月刊事宜,李大钊和郭須靜赴京,向孫洪伊彙報有關情況并争取他的支援。期間,孫洪伊介紹,李大钊結識了湯化龍,深得湯化龍賞識。此外,還結識了曹孝先等人。 經過曹孝先的介紹,又結識了中國社會黨北京總部負責人陳翼龍,暢談終夜,意見極洽,李大钊毅然決定加入中國社會黨,随即奉命和曹嘉蔭赴津開展黨務活動。1913 年 2 月 2 日,中國社會黨天津支部成立,李大钊擔任庶務幹事,和同學郭須靜等一起主持天津支部的工作。6月,李大钊畢業後到北京工作,擔任進步黨《天民報》和《法言報》的編輯,并于 7 月 15 日社會黨機關刊物《公論》第 4 期上發表詩歌《吊圓明園故址》,署名李龜年。8 月,袁世凱下令查禁社會黨,李大钊和郭須靜被迫離開北京,到樂亭等地避難。

2、留學日本期李大钊的社團活動。

到達東京初期,李大钊非常關心北洋法政學會會刊《言治》的編輯出版工作,應學會邀請,不僅撰寫數篇文章,而且繼續為之組稿、編稿,比如為一同在日本留學的同學夏競民的譯文《自然率與衡平率》撰寫跋文等。此外,他還認真研究遇到的一些新問題,根據在日本發現的新資料撰寫有關文章。比如:1914 年 8 月發表的《風俗》、《物價與貨币購買力》,1914 年 11 月發表的《政治對抗力之養成》、《國情》等。李大钊所居住的中華基督教青年會早稻田會館是各種留學生社團的聚集地,以同鄉、新舊同學名譽組織開展的各種社團活動非常頻繁,李大钊也開始了留學期間的新的社團生活。出于愛國激情,李大钊以旺盛的精力投入到多個社團組織的各項活動中,并發揮了骨幹作用。為了反對日本提出的旨在滅亡中國的“二十一條”,1915 年 2 月 11日,留日中國學生 2000 餘人冒雨在中華基督教青年會神田會館(又稱神田音樂會館)召開大會,成立留日學生總會。李大钊擔任文牍幹事,負責起草各種通電、文告等,以喚醒、警示國民,先後撰寫《警告全國父老書》、《留日學生全體泣告全國同胞書》、《國民之薪膽》等文章,編輯《國恥紀念錄》一書,詳細記述了日本進兵山東和提出“二十一條”的過程,号召國人痛自奮發,以堅韌不拔、百折不撓的精神,挽救國家、民族于危難之中。

1915 年底護國戰争爆發後,為了支援護國鬥争,留日學生總會于 1916 年 1月 16 日在會館召開大會,重新組織執行機構,成立評議部、執行部,李大钊任文事委員會編輯主任,主編《民彜》雜志,并發表著名的《民彜與政治》一文。與此同時,李大钊還向留日學生總會捐款日金二進制,為護國軍捐饷日金五元。

1916 年 1 月 30 日,乙卯學會、中華學會在錦町政法學校召開會議,決定兩會合并,成立神州學會,下設評議部、編輯部,曾經出版《神州學叢》一冊。主要成員有李大钊、林伯渠、趙世炎、曾天宇、易象、田漢、張潤之、白堅武、高一涵、杜國癢、鄧初民、容伯挺、李墨卿、馬天鶴、申悅廬、殷汝耕等, 該會會員最多時達 50 餘人。李大钊被推為評議長,李大钊和林伯渠同為會員,由此相識。1916 年 9 月,賓見(即日欽)等醞釀成立神州學會湖南支部,其詳細情況目前還不清楚。1917 年 4 月 12 日,神州學會北京支部成立,幹事長仇鳌,以“研究學術、敦崇氣節、喚起國民自覺、圖謀國家富強”為宗旨。1919 年 5 月 5 日,上海各界為紀念 5 月 7 日國恥日拟舉辦上海國民大會而召開的預備會上,還有以“神州學會”名義的代表出席。神州學會的前身之一中華學會,由李大钊等發起,約 1915 年 5-6 月成立于東京,會員最多時曾經達 300 人。據《申報》1915 年 10月 8 日報道,入會者每人可以從該會領取 10 元活動經費。乙卯學會,1915 年秋,由易象等發起成立。這兩個學會都是以學術研究為名,實際上都是反對袁世凱複辟帝制的政治團體。

1916 年 1 月,李大钊等發起成立中國财政經濟學會。會員份為責任會員和名譽會員兩種,責任會員必須緻力于研究問題,并承擔學會經費和有關義務;名譽會員隻負調查責任,并且要能夠以财力及其他方法支援學會,初期隻有李大钊、張潤之、陳博賢、殷汝耕等 11 名責任會員。該會成員基本都是早稻田大學大學部政治經濟學科的中國留學生,以“研究經濟财政學理及調查事實,以期适用于中國”為宗旨,從研究西方學者的原著入手,以歐洲各國和日本的經濟振興為參照,提出具有可行性的參考意見,以促進國人關心國家的經濟發展和前途。該會的成立可能與李大钊等學習的課程内容有直接關系,李大钊等學習的課程有“經濟學原理(财政)”,由此可見這個學會是在學業基礎上成立的一個研究學術問題的社團。該學會為了研究的需要,根據該會章程中“購買圖書,供會員閱覽”的規定,曾經購買過一批圖書資料,其中一部份被學會學會發起人李大钊保留了下來,上面清晰地蓋着中國财政經濟學會的印章。從這一點來看,這個學會應該是比較正規嚴謹的,學會管理和建設也比較規範。

3、留日期間李大钊的被“社團活動”

這裡,不能不提及的是留學日本期間李大钊還有被“社團活動”的特殊情況。在被早稻田大學“除名”之前,李大钊一直住在中華基督教青年會早稻田會館内。一方面住在這裡的留日學生組織社團比較多,經常舉辦各種活動,李大钊有可能自然而然地參加一些有關的活動。另一方面,早稻田會館就是中華基督教青年會開辦的,是其主要活動場所,同時會館提供的各種服務就是中華基督教青年會舉辦的多種活動之一;李大钊住在這裡,接受了青年會提供的某些社會服務,實際上就相當于“被動”地參與了其部分活動。此外,李大钊還自覺不自覺地參加了其他一些活動。

4、留學歸來到進入北京大學之前李大钊的社團活動。

1916 年 5 月,李大钊回國以後,社團活動一直未斷,主要是恢複了北洋法政學會的活動,組建神州學會北京支部,并舉辦演講會等活動。剛剛回國之時,李大钊暫時住在孫洪伊家中。5 月 21 日、24 日,兩次在孫洪伊家中參加拟成立“某研究會”的預備會議,此事後來不了了之,但是并非過去所說李大钊參加的是研究系的活動④。經過認真準備,由北洋法政學會主辦《憲法公言》于 1916 年 10 月 1 日創刊,該刊出版 9期之後,因經費問題,于 1917 年 1 月 10 日終刊;李大钊任編輯,并在該刊發表多篇文章。1917 年 1 月 18 日,與白堅武等讨論《北洋法政學會章程》修改事宜。1 月 28 日,參加《言治》季刊編輯同人預商會;同日,《甲寅》日刊創刊,李大钊任編輯。2 月 11 日,北洋法政學會再次召開會議,研究會刊《言治》出版等事宜等。

1917 年 2 月 11 日、3 月 4 日、3 月 11 日,神州學會駐京會員連續召開評議會等,研究成立北京支部、選舉職員、籌備演講大會等事宜。神州學會第一次特别講演大會,具體由李大钊負責籌備。4 月 4 日,籌備神州學會第一次特别講演大會,當日在《晨報鐘》刊登廣告:神州學會第一次特别講演大會于 8 日下午 1時至 6 時在宣武門外騾馬是大街湖廣會館舉行,講演人及講演題目分别為:蔡孑民(蔡元培)《以美育代宗教說》,湯化龍(未定),李石曾《學術之進化》,張溥泉(張繼)《法儒紀約之道德觀》,陳獨秀(未定),章秋桐(未定)。4 月 8 日下午,神州學會第一次特别講演大會在宣武門外騾馬市大街湖廣會館如期舉行。蔡孑民、陳獨秀、張繼、李石曾,章士钊均到會并講演,陳獨秀做了題為《舊思想與國體問題》的演講。4 月 12 日,神州學會北京支部成立。9 月 20 日,由易象編輯的《神州學叢》第 1 号在東京出版,其中刊有李大钊的《調和之法則》一文。

為了更好地開展社團活動, 2 月 15 日,李大钊在《甲寅》日刊上發表《學會與政黨》一文,指出某些政客為了借“學社、學會”的名義開展活動,競相建立“學會”,使“學會”成了“政黨之假面”。此後,陸續在《甲寅》日刊上發表《外交研究會》(2 月 17 日)、《愛國之反對黨》(3 月 7 日)、《演講會之必要》(4月 8 日)等文章,為開展社團活動鼓與呼,并幻想為社團開展活動創造良好環境。其中,《愛國之反對黨》一文,以英國政府中的反對黨為例,指出:“反對黨之為用于國也,固非在以攻擊政府為能事,實立于援助扶持之地位以為之輔佐者耳。惟若在平時,對于政府所執之主義,确見其有所未當,或實不協于民意,則取而代之,以行己黨之主義,斯亦在野者無可旁貸之責任;而在外患繁興之會,則反對黨縱與政府所施之軍國計劃,外交方針不盡相同,或竟适居其反,亦當隐忍以為補苴之圖,而不許公然以肆其攻诘。此為國難方殷之際,反對政府者應有之覺悟。”而能否有愛國之反對黨,則在于有無愛國之政府,“有愛國之政府,而後有愛國之反對黨之可言。此吾人于本文濯筆之中,适又得此警聞,爰不憚哓呶之煩,而附贅其題外之論,以告哀請命于當軸之前矣。”李大钊在這篇文章中明确地提出了一個前提條件:政府必須是愛國的政府。但是,從當時的客觀作用上說,這篇文章正是符合了段祺瑞的意圖和需要。“今惟焦盼吾仁明之總統及剛直之總理,均宜以國家體面為重,速謀轉圜之道,而利外交之進行,免誤事機,而生意外之支節。”就是說,李大钊當時還沒有看清以段祺瑞為首的北洋軍閥政府的反動本質,文章實際上是在宣傳段祺瑞政府是愛國的政府。

這個時期,李大钊參加的社團及其活動有以下幾個特點。第一,李大钊參加的社團以學生社團或青年社團為主,和民國初年的很多政黨一樣,雖然都是以政治活動為主,或者說有關的社團活動主要是從事實際的政治鬥争,比如加入留日學生總會,參加反對”二十一條”的鬥争和反對袁世凱稱帝的鬥争等,但是李大钊所參加的社團并未受到民初很多政黨組織種種不良作風的影響。此外,即使是以從事學術問題研究為主的社團,也是以貼近社會現實問題的研究為重點,“研考民生凋敝之原”,“一以民生為念”,為開展政治鬥争和有關社團活動服務,因而社會影響也越來越大。