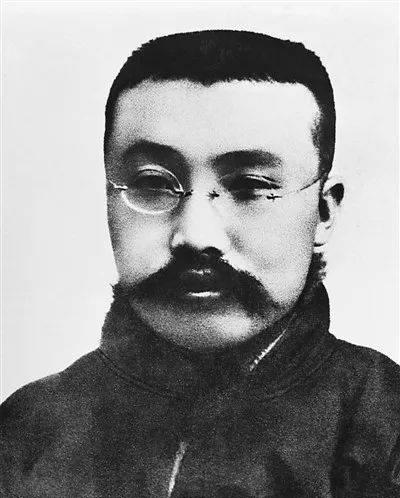

李大钊不仅是中国共产主义运动的先驱者、伟大的马克思主义者、中国共产党的主要创始人之一和杰出的无产阶级革命家,而且还是闻名于世的著名教授和学者。从 1916年 5 月留学回来,到 1927 年 4 月英勇就义,短短 12 年的时间,李大钊是如何实现从一介书生到北京大学著名教授、中国伟大的无产阶级革命家的转变的呢?又是如何走上近代中国社会的政治舞台的呢?

李大钊社团活动的主要内容、类型和特点,以 1918 年 1 月李大钊担任北京大学图书馆主任为界,可以分为前后两个时期。这期间李大钊还积极参加了反对袁世凯和日本签订“二十一条”及反对袁世凯称帝的斗争,并为此付出了被日本早稻田大学以“长期欠席”为由除名的代价。北京大学时期则主要是指李大钊在北京大学工作时期,从 1918 年 1 月担任北京大学图书馆主任,后任政治学教授兼校长办公室秘书等职务,直到 1927 年 4 月英勇就义。当然,北京大学时期李大钊也有一些办报(刊)活动,如和陈独秀创办《每周评论》,担任《新青年》编辑和《少年中国》编辑部主任以及担任《新潮》、《国民》的顾问或指导等。这一时期,李大钊编辑报刊的活动在李大钊的社团活动中相对来说,比重明显减少,和此前李大钊在社团活动中以编辑报刊为主已经明显不同,这个时期李大钊在社团活动中更多的是发挥领导和指导作用。以 1918 年李大钊进入北京大学分为前后两个时期,即求学和北京办报(刊)时期和北京大学时期,能够更加客观地体现李大钊生平活动的实际情况和基本特点,并非有意识地避免使用能够更为凸显“革命”色彩的词语,而是因为本人并不赞同在讨论李大钊社团活动时,以李大钊由民主主义者转为马克思主义者的时间为界进行分期,更何况学术界对李大钊成为马克思主义者的时间和标志的看法分歧很大,令人莫衷一是。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">一、求学和北京办报时期</h1>

李大钊于 1895 年进入私塾接受启蒙教育,先后经历三位私塾老师,分别是生员(即秀才)单子鳌、增广生员赵辉斗、优贡黄宝琳,都是当地的名师。1905年,在李大钊第二次参加童试的过程中,适逢废科举、兴学堂,李大钊因成绩优异被永平府中学堂录取,开始接受新式教育,“学习启蒙科学”和英语等。废科举、兴新学是清末新政的重要举措之一,这种时代性的进步,体现在李大钊身上,则是他个人人生的一个重要转折点。永平府中学堂由原来的敬胜书院改办而来,在课程设置、教学管理等方面都体现了新旧结合的特点,比如课程主要分为两类:一类是传统的“中学”课程,包括经学、史学、文学等;一类是新式的“西学”课程,包括数学、格致、英文、外国史地、体操等。李大钊学习非常勤奋,成绩优异;学习之余,他非常关心国家大事,尤其喜欢阅读康有为、梁启超等人的文章,在康梁改良主义思想的影响,开始认真思考社会现实问题,产生了救国救民的爱国主义思想,并且相伴终生、越来越真挚浓烈。1907 年 8 月,在有多种选择可能性的情况下,李大钊以优异成绩考入天津北洋法政学堂。该校以培养高等法政专业人才为目标,分讲习科和专门科。李大钊考取的是专门科,学制六年,前三年为预备科,后三年为正科,正科又分为法律、政治两科,李大钊攻读的专业方向是政治学。该校管理比较严格,规定学年考试,两次不及格者,即责令退学。课程繁重,预科三年除国文、算学、清代法律等课程外,主要是学习外语,分为第一外语、第二外语,第一外语每周 12 课时,第二外语每周 6 课时,第三学年又增加 4 学时。正科三年,主要学习专业课程。李大钊等所学专业课程多达 30 多门,主要有政治学、经济学、社会学、法学通论、刑法、民法要义、比较宪法、国际公法、国际私法、比较行政法、地方自治论、选举制论、警察学、财政学、货币论、商业通论、外国贸易论、中国法政史、外交史、最近世界政治史、中外通商史,等等。北洋法政学堂首任监督黎渊,1905 年 8 月,毕业于日本东京中央大学,获得法学学士学位,回国不久就被任命为北洋法政学堂监督,在政治上属于立宪派,他主张仿照日本学制登管理学校,该校聘请多位留日学生和日本学者为教习,如日本著名学者吉野作造、今井嘉幸以及大石定吉、名和刚等,早年都曾在该校任教,吉野作造、今井嘉幸和李大钊关系比较亲密,毕业后李大钊仍然和他们保持着联系。由于李大钊受到了严格而系统的西方资产阶级政治、法律等学说的专业教育和学术训练,从而奠定了良好的专业基础,具备了较强的研究能力和工作能力,开始在同学中逐渐地崭露头角,“再建中华之志趣亦日益腾高”。1913 年 6 月毕业后不久,应同学凤予和袭明二人的邀请到北京工作,担任进步党人出资创办的《法言报》的编辑,旋即任主编。1913 年 8月,袁世凯下令查禁社会党,逮捕并杀害社会党北京支部负责人陈翼龙,通缉社会党人,查封《法言报》,李大钊被迫和同学郭须静到乐亭县祥云岛、昌黎县碣石山等地避难。正在避难中的李大钊,接到同学来函邀请他到日本去留学。因为家庭困难,在汤化龙的帮助下才得以成行。汤化龙用进步党的经费资助刘道铿、陈博生、李其荃、张梓芳、南庶熙和李大钊及其同学张润之、霍例白、李凝修等九人一起出国留学,每人每年补助经费 300 元。李大钊、张润之、李凝修于同年底到达日本东京,开始认真复习,补习英语,准备迎接入学考试,终于在 1914年 9 月 8 日进入私立早稻田大学政治经济学科本科学习。1916 年 2 月 2 日,因从事反袁活动,被早稻田大学以“长期欠席”为由除名。1916 年 5 月,李大钊毅然从日本回国,中旬到达上海,受到孙洪伊等的热情欢迎,他们和白坚武、张泽民等不断在一起谈论对时局的看法等;7 月,被汤化龙派赴北京,创办《晨钟报》,并任编辑部主任,不久因为政见不和被迫辞职。次年 1 月,应章士钊邀请任《甲寅》日刊编辑,并编辑《言治》季刊、《宪法公言》等。1918 年 1 月,经章士钊推荐,李大钊进入任北京大学接替章士钊担任图书馆主任,此后逐渐转变为一个马克思主义者。

1、在北洋法政学堂求学期间李大钊的社团活动。

在北洋法政学堂学习期间,1909 年就已经开始参加社团活动了。李大钊开始参加社团活动之时,正是清末民初中国社团掀起又一个高潮之际。辛亥革命前后,清朝专制制度灭亡,民国共和初建,在这个改朝换代、风起云涌的关键时刻,各种政治力量无不闻风而动,纷纷组建政党,意欲有所作为,因此出现了党派林立的局面。据初步统计,仅北京、天津、上海、南京、苏州、武汉、广州七个城,从 1911 年 10 月到 1913 年4 月间,成立的社团(包括部分此前成立,仍然在活动的社团)共计 386 个。这个时期,社团发展的特点是南方城市的社团比北方发达,沿海城市的社团比内陆发达;此外,就是政党组织发达。上述 386 个社团当中,政党 271 个,占 70﹒2%,其他社团 115 个,占 29﹒8%。其中,李大钊读书学习所在城市天津和李大钊平生所到过的第二个大城市北京,社团总数在上述七个城市中排名分别为第四和第二。天津的社团为 47 个,占社团总数的 12﹒2%;政党 30 个,占 63﹒8%;其他社团 17 个,占 36﹒2%。北京的社团为 66 个,占社团总数的 17﹒1%; 政党51,占 77﹒2%,;其他社团 15 个,占 22﹒8%。从上述统计数字来看,无论是七个城市社团的总体情况,还是天津、北京社团的实际分布情况,都表明革命派、立宪派以及官僚政客发起成立政治性社团占据了绝对对数,约占三分之二左右。大量社团特别是政党组织的涌现,激发了人们的政治热情和对新型民主政治的无比向往。作为即将大学毕业的青年李大钊,也被这个时代的潮流挟裹进来,开始了自己的社团活动。不积跬步,无以至千里,这介入社会的小小一步,逐渐地把李大钊推上了中国政治舞台的一个中心。

从现有资料来看,李大钊第一次正式参加社团活动是 1909 年 10 月中旬,参加温世霖、王法勤、孙洪伊等发起成立的直隶实业研究会,担任书记员。如果说直隶实业研究会还是一个带有一定“学术”性的社团组织的话,那么,李大钊第一次参加有关社团组织的政治活动,则是从 1910 年底开始的。1910 年 12 月,天津学界发起第四次立宪请愿运动,李大钊作为骨干之一是积极的参加者。自从1906 年清政府宣布预备立宪以来,立宪派在直隶就一直非常活跃,不断要求加快立宪步伐。1909 年 10 月直隶咨议局成立,后又陆续成立直隶自治研究总所等组织机构,强烈要求迅速召开国会,立宪救国,在全国各地掀起了一个又一个立宪请愿运动的高潮。从 1910 年 1 月到 10 月,天津学界像全国一样,先后同步发动三次立宪请愿运动,但是由于北洋法政专门学堂校方的封锁和钳制,请愿活动在该校内部并未引起较大波动。1910 年 12 月,奉天省人民赴京立宪请愿团路过天津,为了响应和支持他们,天津学生召开国会请愿学生同志大会,请他们的代表发表演讲,会议决定成立全国请愿学生同志会,公推普育女子学堂监督温世霖为会长,并通电全国罢课。1910 年 12 月 20 日,北洋法政专门学堂学生召开大会,同学们群情激奋,血书请愿,相向大哭,有的甚至呼喊反满口号。李大钊不仅是积极参加者,而且还和白坚武等八人被推举为北洋法政专门学堂的请愿代表,于次日率领同学参加了在广东会馆召开的请愿大会,北洋法政专门学堂、天津师范学堂、北洋大学堂等校学生 3800 余人到会。在这次请愿活动中,我们只知道李大钊作为北洋法政专门学堂推举出来的请愿代表确实发挥了积极的带头作用,至于李大钊和有关社团组织是否有关系,是否发挥了相应的作用,则不得而知。然而,李大钊所参加的请愿活动,毫无疑问是属于全国请愿学生同志会组织的社团活动之一。李大钊等八人作为北洋法政专门学堂的请愿代表,和全国请愿学生同志会的联系应该比较紧密,很可能他们就是全国请愿学生同志会的会员。

李大钊在社团活动中第一次发挥骨干作用,则是在北洋法政研究会中。北洋法政研究会成立于 1912 年秋季新学期开学后不久,以北洋法政专门学堂本科学生为主,有名誉赞成员 24 人,会员 168 人。其中,1913 年 1—4 月入会会员 95人。这期间还进行了换届,健全了组织机构,张恩绶、田解、张竞存等三人为会长,下设评议部、调查部、编辑部、庶务部,每个部设部长二人,郁嶷、李大钊担任编辑部部长,有部员 50 人,恰好为其他三个部人员之和。名誉赞成员和会员纷纷向学会捐款,郁嶷、李大钊于 1913 年春分别捐款 10 元、2 元。1912年 10 月,日本人中岛端著《支那分割之运命》一书出版后,李大钊在有关同学的帮助下,立即着手进行翻译,并加大量驳议,义正词严地批驳中岛端种种谬论,包括中岛端预言袁世凯必然称帝,同年 12 月迅速地就以北洋法政学会的名誉出版了《〈支那分割之运命〉驳议》一书。该书颇受欢迎,很快就销售已空,1913年 4 月重印,李大钊还多次为该书的销售作广告。与此同时,郁嶷主持翻译《蒙古及蒙古人》一书。《〈支那分割之运命〉驳议》出版后,李大钊则主要致力于《言治》月刊的编辑工作,为该刊的正常出版付出了辛勤劳动。

1912 年冬,为筹办《言治》月刊事宜,李大钊和郭须静赴京,向孙洪伊汇报有关情况并争取他的支持。期间,孙洪伊介绍,李大钊结识了汤化龙,深得汤化龙赏识。此外,还结识了曹孝先等人。 经过曹孝先的介绍,又结识了中国社会党北京总部负责人陈翼龙,畅谈终夜,意见极洽,李大钊毅然决定加入中国社会党,随即奉命和曹嘉荫赴津开展党务活动。1913 年 2 月 2 日,中国社会党天津支部成立,李大钊担任庶务干事,和同学郭须静等一起主持天津支部的工作。6月,李大钊毕业后到北京工作,担任进步党《天民报》和《法言报》的编辑,并于 7 月 15 日社会党机关刊物《公论》第 4 期上发表诗歌《吊圆明园故址》,署名李龟年。8 月,袁世凯下令查禁社会党,李大钊和郭须静被迫离开北京,到乐亭等地避难。

2、留学日本期李大钊的社团活动。

到达东京初期,李大钊非常关心北洋法政学会会刊《言治》的编辑出版工作,应学会邀请,不仅撰写数篇文章,而且继续为之组稿、编稿,比如为一同在日本留学的同学夏竞民的译文《自然率与衡平率》撰写跋文等。此外,他还认真研究遇到的一些新问题,根据在日本发现的新资料撰写有关文章。比如:1914 年 8 月发表的《风俗》、《物价与货币购买力》,1914 年 11 月发表的《政治对抗力之养成》、《国情》等。李大钊所居住的中华基督教青年会早稻田会馆是各种留学生社团的聚集地,以同乡、新旧同学名誉组织开展的各种社团活动非常频繁,李大钊也开始了留学期间的新的社团生活。出于爱国激情,李大钊以旺盛的精力投入到多个社团组织的各项活动中,并发挥了骨干作用。为了反对日本提出的旨在灭亡中国的“二十一条”,1915 年 2 月 11日,留日中国学生 2000 余人冒雨在中华基督教青年会神田会馆(又称神田音乐会馆)召开大会,成立留日学生总会。李大钊担任文牍干事,负责起草各种通电、文告等,以唤醒、警示国民,先后撰写《警告全国父老书》、《留日学生全体泣告全国同胞书》、《国民之薪胆》等文章,编辑《国耻纪念录》一书,详细记述了日本进兵山东和提出“二十一条”的过程,号召国人痛自奋发,以坚韧不拔、百折不挠的精神,挽救国家、民族于危难之中。

1915 年底护国战争爆发后,为了支援护国斗争,留日学生总会于 1916 年 1月 16 日在会馆召开大会,重新组织执行机构,成立评议部、执行部,李大钊任文事委员会编辑主任,主编《民彝》杂志,并发表著名的《民彝与政治》一文。与此同时,李大钊还向留日学生总会捐款日金二元,为护国军捐饷日金五元。

1916 年 1 月 30 日,乙卯学会、中华学会在锦町政法学校召开会议,决定两会合并,成立神州学会,下设评议部、编辑部,曾经出版《神州学丛》一册。主要成员有李大钊、林伯渠、赵世炎、曾天宇、易象、田汉、张润之、白坚武、高一涵、杜国痒、邓初民、容伯挺、李墨卿、马天鹤、申悦庐、殷汝耕等, 该会会员最多时达 50 余人。李大钊被推为评议长,李大钊和林伯渠同为会员,由此相识。1916 年 9 月,宾见(即日钦)等酝酿成立神州学会湖南支部,其详细情况目前还不清楚。1917 年 4 月 12 日,神州学会北京支部成立,干事长仇鳌,以“研究学术、敦崇气节、唤起国民自觉、图谋国家富强”为宗旨。1919 年 5 月 5 日,上海各界为纪念 5 月 7 日国耻日拟举办上海国民大会而召开的预备会上,还有以“神州学会”名义的代表出席。神州学会的前身之一中华学会,由李大钊等发起,约 1915 年 5-6 月成立于东京,会员最多时曾经达 300 人。据《申报》1915 年 10月 8 日报道,入会者每人可以从该会领取 10 元活动经费。乙卯学会,1915 年秋,由易象等发起成立。这两个学会都是以学术研究为名,实际上都是反对袁世凯复辟帝制的政治团体。

1916 年 1 月,李大钊等发起成立中国财政经济学会。会员份为责任会员和名誉会员两种,责任会员必须致力于研究问题,并承担学会经费和有关义务;名誉会员只负调查责任,并且要能够以财力及其他方法支持学会,初期只有李大钊、张润之、陈博贤、殷汝耕等 11 名责任会员。该会成员基本都是早稻田大学大学部政治经济学科的中国留学生,以“研究经济财政学理及调查事实,以期适用于中国”为宗旨,从研究西方学者的原著入手,以欧洲各国和日本的经济振兴为参照,提出具有可行性的参考意见,以促进国人关心国家的经济发展和前途。该会的成立可能与李大钊等学习的课程内容有直接关系,李大钊等学习的课程有“经济学原理(财政)”,由此可见这个学会是在学业基础上成立的一个研究学术问题的社团。该学会为了研究的需要,根据该会章程中“购买图书,供会员阅览”的规定,曾经购买过一批图书资料,其中一部份被学会学会发起人李大钊保留了下来,上面清晰地盖着中国财政经济学会的印章。从这一点来看,这个学会应该是比较正规严谨的,学会管理和建设也比较规范。

3、留日期间李大钊的被“社团活动”

这里,不能不提及的是留学日本期间李大钊还有被“社团活动”的特殊情况。在被早稻田大学“除名”之前,李大钊一直住在中华基督教青年会早稻田会馆内。一方面住在这里的留日学生组织社团比较多,经常举办各种活动,李大钊有可能自然而然地参加一些有关的活动。另一方面,早稻田会馆就是中华基督教青年会开办的,是其主要活动场所,同时会馆提供的各种服务就是中华基督教青年会举办的多种活动之一;李大钊住在这里,接受了青年会提供的某些社会服务,实际上就相当于“被动”地参与了其部分活动。此外,李大钊还自觉不自觉地参加了其他一些活动。

4、留学归来到进入北京大学之前李大钊的社团活动。

1916 年 5 月,李大钊回国以后,社团活动一直未断,主要是恢复了北洋法政学会的活动,组建神州学会北京支部,并举办演讲会等活动。刚刚回国之时,李大钊暂时住在孙洪伊家中。5 月 21 日、24 日,两次在孙洪伊家中参加拟成立“某研究会”的预备会议,此事后来不了了之,但是并非过去所说李大钊参加的是研究系的活动④。经过认真准备,由北洋法政学会主办《宪法公言》于 1916 年 10 月 1 日创刊,该刊出版 9期之后,因经费问题,于 1917 年 1 月 10 日终刊;李大钊任编辑,并在该刊发表多篇文章。1917 年 1 月 18 日,与白坚武等讨论《北洋法政学会章程》修改事宜。1 月 28 日,参加《言治》季刊编辑同人预商会;同日,《甲寅》日刊创刊,李大钊任编辑。2 月 11 日,北洋法政学会再次召开会议,研究会刊《言治》出版等事宜等。

1917 年 2 月 11 日、3 月 4 日、3 月 11 日,神州学会驻京会员连续召开评议会等,研究成立北京支部、选举职员、筹备演讲大会等事宜。神州学会第一次特别讲演大会,具体由李大钊负责筹备。4 月 4 日,筹备神州学会第一次特别讲演大会,当日在《晨报钟》刊登广告:神州学会第一次特别讲演大会于 8 日下午 1时至 6 时在宣武门外骡马是大街湖广会馆举行,讲演人及讲演题目分别为:蔡孑民(蔡元培)《以美育代宗教说》,汤化龙(未定),李石曾《学术之进化》,张溥泉(张继)《法儒纪约之道德观》,陈独秀(未定),章秋桐(未定)。4 月 8 日下午,神州学会第一次特别讲演大会在宣武门外骡马市大街湖广会馆如期举行。蔡孑民、陈独秀、张继、李石曾,章士钊均到会并讲演,陈独秀做了题为《旧思想与国体问题》的演讲。4 月 12 日,神州学会北京支部成立。9 月 20 日,由易象编辑的《神州学丛》第 1 号在东京出版,其中刊有李大钊的《调和之法则》一文。

为了更好地开展社团活动, 2 月 15 日,李大钊在《甲寅》日刊上发表《学会与政党》一文,指出某些政客为了借“学社、学会”的名义开展活动,竞相建立“学会”,使“学会”成了“政党之假面”。此后,陆续在《甲寅》日刊上发表《外交研究会》(2 月 17 日)、《爱国之反对党》(3 月 7 日)、《演讲会之必要》(4月 8 日)等文章,为开展社团活动鼓与呼,并幻想为社团开展活动创造良好环境。其中,《爱国之反对党》一文,以英国政府中的反对党为例,指出:“反对党之为用于国也,固非在以攻击政府为能事,实立于援助扶持之地位以为之辅佐者耳。惟若在平时,对于政府所执之主义,确见其有所未当,或实不协于民意,则取而代之,以行己党之主义,斯亦在野者无可旁贷之责任;而在外患繁兴之会,则反对党纵与政府所施之军国计划,外交方针不尽相同,或竟适居其反,亦当隐忍以为补苴之图,而不许公然以肆其攻诘。此为国难方殷之际,反对政府者应有之觉悟。”而能否有爱国之反对党,则在于有无爱国之政府,“有爱国之政府,而后有爱国之反对党之可言。此吾人于本文濯笔之中,适又得此警闻,爰不惮哓呶之烦,而附赘其题外之论,以告哀请命于当轴之前矣。”李大钊在这篇文章中明确地提出了一个前提条件:政府必须是爱国的政府。但是,从当时的客观作用上说,这篇文章正是符合了段祺瑞的意图和需要。“今惟焦盼吾仁明之总统及刚直之总理,均宜以国家体面为重,速谋转圜之道,而利外交之进行,免误事机,而生意外之支节。”就是说,李大钊当时还没有看清以段祺瑞为首的北洋军阀政府的反动本质,文章实际上是在宣传段祺瑞政府是爱国的政府。

这个时期,李大钊参加的社团及其活动有以下几个特点。第一,李大钊参加的社团以学生社团或青年社团为主,和民国初年的很多政党一样,虽然都是以政治活动为主,或者说有关的社团活动主要是从事实际的政治斗争,比如加入留日学生总会,参加反对”二十一条”的斗争和反对袁世凯称帝的斗争等,但是李大钊所参加的社团并未受到民初很多政党组织种种不良作风的影响。此外,即使是以从事学术问题研究为主的社团,也是以贴近社会现实问题的研究为重点,“研考民生凋敝之原”,“一以民生为念”,为开展政治斗争和有关社团活动服务,因而社会影响也越来越大。