一百年前,在嘉興南湖上的一艘紅船上,十三位代表舉起自己的拳頭,同聲說出誓言,寫下共同的綱領,宣告了中國共産黨的成立。這艘小船承載着民族的重托與希望,這艘小船劃破風雲歲月,帶來了開天辟地的變化。

正如習近平總書記所說:“上海黨的一大會址、嘉興南湖紅船是我們黨夢想起航的地方。我們黨從這裡誕生,從這裡出征,從這裡走向全國執政。這裡是我們黨的根脈。”

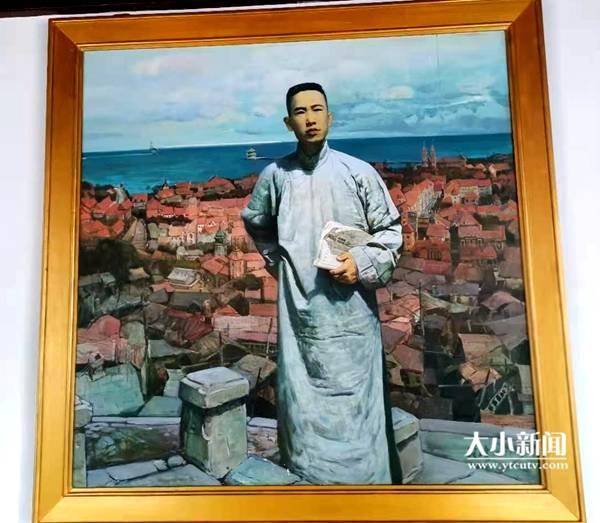

夢想的騰飛總少不了先頭兵和領路人,一如共同宣誓的十三位代表,而這其中,王盡美是唯一的北方代表,也是第一位犧牲的代表。

從小草屋走出的一大代表

王盡美的故居是三間土坯房,屋頂以草鋪就,門框低矮,進門時身高1米6以上的人都需彎腰,屋内共兩盤矮土炕。1898年6月14日,王盡美出生在這裡,并在這裡度過了此後的20個春秋。然而作為佃農,就是這樣三間房子也是從地主家借來的。可以說王盡美家“上無片瓦,下無寸土”,他是13位一大代表中家境最為貧寒的。

王盡美7歲那年,獲得了給地主兒子作陪讀的機會。然而不到一年,地主少爺就得急病死去了。1913年,王盡美升入枳溝進階國小,遇到了他的政治啟蒙老師——王新甫。王新甫被人們稱為“革命黨”,他在課堂上經常抛開書本談論國家大事,還向學生推薦《警世鐘》《革命軍》等進步書籍。王新甫為王盡美打開了一扇窗,使他的目光開始轉向民族、國家,關注時政風雲,渴望走出去,了解外面的世界。

1918年春天,王盡美考入山東省立第一師範學校。臨行前,他登上故鄉的喬有山,北望濰水,賦詩明志:“沉浮誰主問蒼茫,古往今來一戰場,濰水泥沙挾入海,铮铮喬有看滄桑。”在他的筆下,沒有考入一師“春風得意馬蹄疾”的歡暢,唯有對時代的冷靜審視和郁結在胸中的一股熱血豪氣。

王盡美入學後的第二年,五四運動爆發。王盡美親自動筆,利用《長江歌》的曲調,填上新詞,教群衆演唱:看看看!滔天大禍,飛來到身邊。日本強盜似狼貪,硬立民政官!此恥不能甘……反對賣國廿一條,保護我山東。堂堂中華,炎黃裔胄,主權最神聖。在數千名學生參加的反日救國會上,王盡美慷慨激昂,演講一個多小時。

1921年春,王盡美和鄧恩銘等發起建立濟南共産黨早期組織。同年7月,王盡美和鄧恩銘作為濟南中國共産黨早期組織代表,赴上海出席中國共産黨第一次全國代表大會,這年,王盡美23歲。為表達堅定的共産主義信念,他激情賦詩:“貧富階級見疆場,盡善盡美唯解放。濰水泥沙統入海,喬有麓下看滄桑。”原名“瑞俊”的他是以改名“盡美”以自勵。

鞠躬盡瘁,盡善盡美

位于諸城市的黨性教育主題展館恢弘且莊嚴,展館外形俯瞰如“美”字,近看如“善”字,象征着王盡美“盡善盡美”的一生。展館前兩條長路筆直鋪開,耳邊不時傳來布谷鳥的叫聲,剛下完雨,路面還未幹,泥土混着綠植的味道随着陣陣風吹來。在這裡,一尊塑像吸引衆人的目光,塑像的左半邊是一輛漆黑的火車頭,右邊或卧或站着勞工,每個人精神矍铄,熠熠生輝。

1922年王盡美組織和上司了山海關勞工運動,罷工持續了五天,但京奉鐵路局卻以拖延應對,企圖拖垮罷工隊伍。為迫使當局迅速答應複工條件,10月9日早8點,王盡美帶領1000多名勞工沖上了山海關車站西面鐵路。大家高舉着寫有“勞工神聖”“堅持鬥争”等字樣的橫幅、旗幟,口号聲震天動地。一聲長笛,開往北京的快車駛出山海關車站。王盡美一聲令下,勞工們嘶吼着,争先恐後地撲向了鐵軌。英國糾察想直接碾過,而王盡美和卧軌的勞工們個個怒目圓睜,毫不退縮,千鈞一發之際,司機來了個急刹車,此時,車頭距離卧軌的勞工們隻有十幾米遠。最終,當局答應了勞工們提出的絕大部分條件。

長期的忘我工作和艱苦生活,摧殘了王盡美的身體健康。他在山海關上司勞工運動時就患上了肺結核病。

到1924年10月,已是肺病晚期。但他全然不顧自己的病情,仍然用他的全部才華和熱情為黨工作着。累了,擦把汗,咳得厲害了,就吃一粒藥,有時突然劇烈咳嗽,咳出來的全是鮮血。同志們看不下去,勸他住院治療,但他堅決不肯,說:“這點小病就倒下了,那還談什麼革命。”他拖着病體,在宣傳國民會議運動,同非法教徒、軍閥政府的鬥争中依然激情澎湃、毫不退讓。

1925年6月,王盡美病情加劇,竟至卧床不起。為了不給組織增加負擔,他回鄉養病。然而他始終放不下青島的革命工作,7月回到青島,8月19日在青島逝世,年僅27歲。臨終前,他留下了遺囑:“全體同志要好好工作,為無産階級和全人類的解放和共産主義的徹底實作而奮鬥到底!”

王盡美臨終之時仍挂念黨的事業,遺言毫不涉及私事。王盡美是第一位為革命事業獻出寶貴生命的一大代表。他短暫而光輝的一生,赤膽忠心,盡善盡美。

揚“盡美精神”,譜幸福生活

眼下,黨性教育主題展館每天都會迎來衆多參觀者,有前來學習王盡美英雄事迹的機關、企業等,也有帶着小朋友自發前來緬懷王盡美烈士的市民。

諸城市委黨校副校長丁坤元說:“周六周日有很多家長帶着孩子自發前來,黨史教育要從小抓起,哪怕孩子們無法完全了解革命前輩的英勇事迹,也能對他們的思想起到熏陶。”

濰坊,這片紅色熱土上,每個人都牢記着王盡美的感人事迹,并傳承發揚“盡美精神”,推動地方經濟發展,帶領群衆過上幸福生活。

廟山旁,濰河畔,喬莊社群便位于此。喬莊社群居民1591戶,黨員282名。自古以來這裡人多地少,人均耕地面積不足1畝,對于靠土地吃飯的莊稼人來說,這無異于先天上的不足,然而喬莊社群兩委發揚了勇于開拓的“盡美精神”,堅持黨建引領,在社群成立了6個議事會,包括:黨員議事會、老人議事會、婦女議事會、在外人員議事會、幹部議事會、喜洋洋同樂會。讓全體居民參與社群的共建共治。鄰裡之間的沖突摩擦,議事會幫忙調解;鄉親們有難事困事,議事會幫忙出謀劃策;在外的成功人士們也有了途徑為家鄉建設盡一份力。在這樣的體系下,整個社群安樂又穩定,連續十年沒有刑事案件、沒有上訪群衆、沒有不養老問題出現。

同時,喬莊社群建立了自己的工業園區,社群用2300畝土地搭建工業社群,發展紡織、食品等産業,解決了1400餘人家門口就業問題,年增收超7000萬元。除了工業園區,喬莊社群的集體經濟也發展得紅紅火火。喬家社群成立了“喬莊社群農業發展有限公司”,公司承包了社群的樓房開發、道路修建、綠化物業等業務。如今的喬莊居民有的住上了徽派二層小樓,有的住上了窗明幾淨的樓房。

村民劉恩義是一名退休教師,他2019年搬進了一幢二層的徽派新居,如今老人與夫人還有兒子一家住在一起,180平方米的大房子,住起來寬敞舒服。劉恩義說:“如今的生活變化很大,生活環境太好了,這都得感謝黨的好政策,也得感謝社群兩委付出的努力,現在我每天都能看到自己的兒孫,盡享天倫之樂。”

喬莊社群黨委書記、村委會主任劉正光是一個土生土長的喬莊人,他1980年當兵,1985年退役後一直服務于喬莊社群,他經常挂在嘴邊的話是:“我們要努力讓城市向往農村”“老百姓的幸福感就是社群的成績單”。

初心不改,“盡美精神”永存,這片紅色熱土未來值得期待。

濰坊日報記者 石瑩 YMG全媒體記者 王瑤 攝影報道

記者手記:初心永恒,矢志不改

無論在王盡美烈士紀念館還是在黨性教育主題展館,出現最多的便是“初心”一詞。

王盡美這位從小草屋走出的一大代表,用生命捍衛了為共産主義而奮鬥的信念。看到王盡美帶着勞工卧軌的塑像,深受震撼,他們在生死一線是怎麼做到毫不退卻的?看到王盡美生前最後的遺囑忍不住哽咽,“全體同志要好好工作,為無産階級和全人類的解放和共産主義的徹底實作而奮鬥到底!”他是怎麼做到毫無私心,一心為民的?也許這便是“初心”的力量。

百年之後,這份“盡善盡美”的“初心”被我們牢記,并将以我們自己的方式去傳承和發揚。王盡美故居的院子裡栽種了一株海棠樹,還有叢叢綠竹,海棠樹枝繁葉茂,綠竹郁郁蔥蔥,它們将陪着故居一起歲歲年年,一如當初。

責任編輯:王蕾