寒假期間,他陪同孫女完成了一項名為"上海文化的首次探索"的研究項目。陪同她參觀了上海的多個展廳,也随她咨詢了很多資料。她的作業受到老師的好評,并在走廊裡展示。當時,她很開心,有點舒服。事件發生後,很快,成就感就消失了,然後忘記了。但是有很多事情我無法放手,但似乎我已經把新的"酶"放入我的記憶地窖中的原材料中 - 因為我以前寫過這個主題,它是一些儲存在我記憶深處的"原材料",現在它們互相作用,将成分轉化為乙醇酒。最後讓我進入心髒和肝髒,發上去擔心。

有人說上海人沒有懷舊,這是不對的!我想說的是,教會是上海獨有的"懷舊"。懷舊是一種看不見的、不可觸碰的悲傷,用識字的墨水把它變成一幅圖像、場景,普通人把它變成心中不可磨滅的符号和印記。代表上海人思鄉的符号和印記是不一樣的。

沒有關于上海吊鉗數量的權威統計資料,有人說老上海已經賺了一萬多張,但我有一套關于上海數量變化數字的資訊,說老上海曾經有大約9214個展廳。到2000年,隻有2,560人。又過了13年 - 到2013年,隻有1,490人。

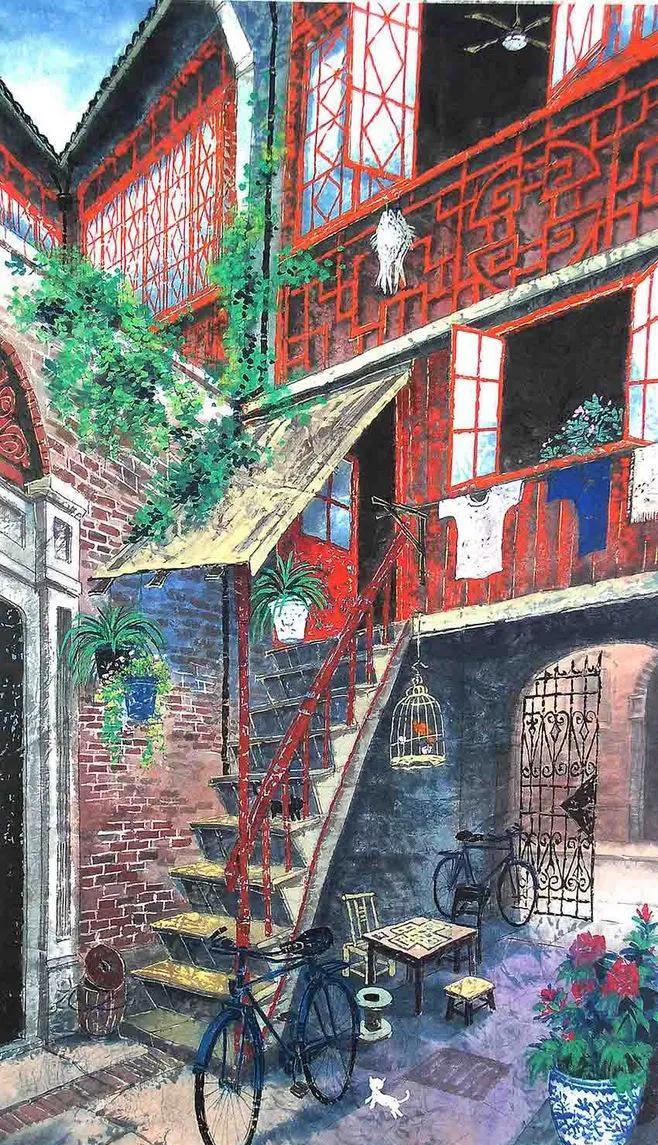

經過幾十年的城市改造,特别是2021年上海舊改戰的關鍵年份之後,地圖上有許多子層地塊被抹去,很多大廳也消失了,随着舊改的結束,大廳的數量肯定會繼續做減法。這或許是"人民的希望,政治的方向,是事關民生的好事,也是社會發展的必然結果"的必然結果。但對于出生在大廳裡的老人,在大廳裡長大的老人來說,卻有一絲多愁善感和陰郁。

唐,是上海人最早100年居住的地方,他生了幾代,是上海現代都市文明的見證人,說它是上海人的根源——這不算太多,當地著名曆史學家熊月智說:"可以說,沒有堂堂, 沒有上海,更不用說上海人了。大廳構成了現代上海城市最重要的建築特色,是千萬普通上海人最普遍的生活空間,也是現代上海當地文化最重要的部分。"

說到城市文化,班古的《兩個都福斯》和張恒的《兩個京福》是最有名的,雖然寫的是首都,但寫的卻是城市文化領袖。古人一直都有"給予者,流淌的古詩也"的說法,而且,以上兩者都是把城市文化作為大規模的"詩"來寫的,是以後來人們寫城市文化很難看到它的背影,雖然看過太多關于城市文化的文章,但很難超越"兩北京""兩都"。我見過有人寫《上海府》,但世間沒有流傳下來,難免有遺憾,但從來沒見過有人寫《做唐府》,也許讓原來是煙火最濃烈的地方,城市裡氣味最濃烈的地方,隻适合口語俚語、插頁式寫出來,是以就是這樣:當大廳漸漸過去的時候, 成為老一輩上海人在風中如蠟燭般的記憶,飄揚,星點,随時都會被燈光熄滅,不複存在,然後為它唱一首悲傷的歌。

這首歌原本是寫給死人的詩,春秋不分青紅皂白,給六朝,唱這首歌成了當下的風。這首歌也突破了哀悼死亡的束縛,賦予了歌曲新的意義,這首歌不再局限于哀悼死者,而是通過将要消失的事物來揭示和顯示存在的意義——因為人們隻有在面對生命的消失和死亡時,才會知道和了解存在的重要性。我認為現實的物質形态正在逐漸消失,但我擔心大廳的精神形式會逐漸褪色甚至消失,也許,這是我的擔憂,也許大廳的實體形式永遠不會消失——隻是越來越少,越來越少甚至可以忽略不計,但大廳的精神層面已經不複存在。

雖然我們留下了一些經典的大廳,紅色大廳。我們有64條永遠不會移動的道路,我們将為它留出一些空間。

是以"唱歌"還是要唱歌,因為現在不再是我們以前的大廳,我們現在看到的大廳要麼是老房子不存在,建立築用原來的建築構件和元素,"假古董",酒吧,霓虹燈閃爍,這裡還可以看到湖面,朦胧的噴泉,被雨傘覆寫的樹木的旅遊景點, 有商家混雜,商店并排,雜耍巷子擁擠,有孩子搬走,老人住在白銀小區,小房子成為借貸農民工的住宿......

我們再也找不到那種住的地方跪在地上,無所事事的感覺,再也聽不到大廳裡各個攤販拉長拉聲的叫聲和孩子們來來往往,遊戲的俏皮聲音,也無法感受到那種鄰裡和音樂、房間的氣味、食物和火的感覺——因為隻有這才是滿是煙花, 曾經聞到城市聞到上海人的生活條件——這樣的大廳已經"死氣沉沉",我想為教會唱一首悲傷的歌!

不要以為道崇高是一首"歌":一定有生死,早逝。昨天和暮色是同一個人,這次是在鬼記錄中。靈魂是什麼?幹形間隔木材。孩子讓爸爸哭了,好朋友愛撫我哭了。得失不明,不安全!秋天過後很久,誰知道榮譽和羞辱。但世界上的仇恨,"詩人以為死後後悔是"喝酒是不夠的。"我們這一代人的遺憾是,"教會已不複存在"——我希望用這首歌獨特的悲傷情緒和凄美的審美效果來表達教會文化消失的詠歎調。

有人說生态決定了文化,這就是說,昔日禮堂的生态已經不複存在,昔日那種文化教會如何存在?消失畢竟已經消失了,無法複活,無法再現,還能唱一首歌。