18年前的4月1日,奉化患有抑郁症的曾兄張國榮從24樓的露台跳下,向世界告别。像《貝基王》讓無數粉絲如陶醉的程蝴蝶服裝,為世人留下了半條命,一生。

十八年後的4月1日,音樂家趙帥追悼會隆重舉行,姚晨、大鵬、肖忠、嶽雲鵬、王勳現場合唱《送你一朵小紅花》。

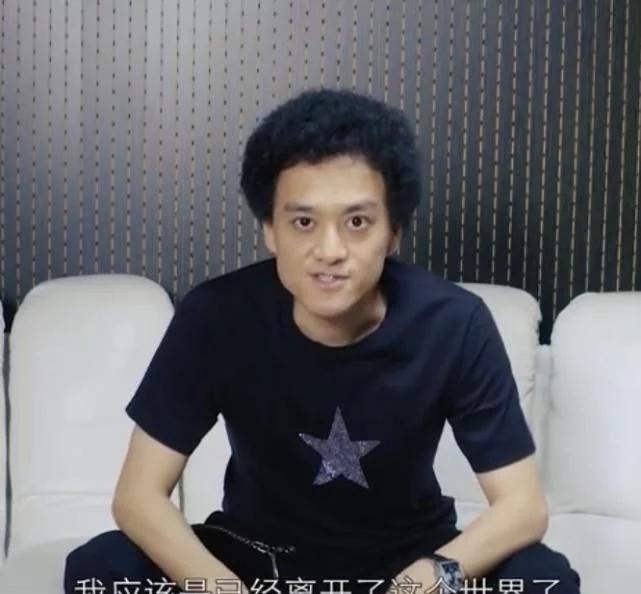

同時,該網還曝光了趙帥帥留給世界最後一段的一段話,這段話早在2018年就被記錄下來了,他的照片依然幽默、樂觀,面對死亡,更是堅強坦率。

在視訊中,趙說他想和大家道别,他說:

世界真的很漂亮!

我希望你不要忘記我!

簡單明了的話語,仿佛蘊含着所有的悲傷、堅韌、毅力和執着......

我們本以為我們已經漸漸走出了疫情的陰霾,但在2021年隻有三分之一的時間,經曆了太多的告别生活,李向勤、吳夢達、廖其智、張少華......

這些人的形象在他們的生活中留下了深刻的印記,失去了他們,就像失去了自己生活的一部分......

在忙于"生活"的時代,我們是否有片刻去想:如果生活是離開的時候,我會如何對待它?

筆者沒有死亡的經曆,但因為工作關系,也經曆了很多生死的過程和告别。

幾乎每隔幾天,我就會收到一條關于生死的消息,在此期間有近親的死亡,有親密朋友的生與死,有遇險的同僚,甚至在我參加親人的葬禮并收到親密朋友去世的消息時。

<h1級"pgc-h-arrow right-right"資料跟蹤"13">面對死亡,生活隻能害怕嗎?</h1>

面對死亡,即使在醫學科技高度發達的今天,我們也常常無能為力。但死亡是維持世界秩序的根本保證。

我們對死亡的恐懼使我們自發地發展了宗教,并将死亡視為對上帝的提醒。

我們對死亡的恐懼也導緻國家發明了法律,将死亡視為對那些違反秩序的人的最終懲罰;

我們對死亡的恐懼也催促着科學技術的飛速發展,人們幻想着科技的發展速度能夠超越死亡的腳步;

......

我們的生命有自己的長度,有些人早逝,有些人英年早逝,有些人死得很長。

但當死亡來臨時,一切似乎都毫無意義,無論你是5歲還是105歲。

你還記得昨晚的夢嗎?生活就像一場夢。

當你早上醒來時,你夢中的所有世界都消失了,無論夢是長是短。

當告别生活真的擺在我們面前的時候,實在是太痛苦了,我完全迷茫了,不知道該如何對待它和我自己。隻有經驗,才知道生與死的意義遠離主體,以及世界上有多少人,才會有多少種生死體驗。

禅宗有這樣一個公開案例:一個母親抱着一個重病的孩子向道士尋求幫助,期待孩子死去。高僧認真表示,隻有民間部分才能治療的疾病。現在你去城裡找一個亡靈的家屬,要一顆豆子把油炸水帶回來。于是,母親抱着生病的孩子挨家挨戶去打聽,但直到太陽落山才找到,然後看着他懷裡的生病的孩子已經悄然死去。母親非常苦惱,她回到寺院指控高僧欺騙她,沒有人從未死過。"這就是我要告訴你的,"僧侶說。

是的,和"生命"一樣,"死亡"隻是生命不可分割的一部分,和"生命"一樣多,但人類自古以來就聚集在一起去傷害,對應着對死亡的恐懼。

死亡是生命的終極告别,我們會恐懼、悲傷,或者不放棄、擔心,我們認為是死亡的存在讓這些情緒發生。不,死亡隻是和生命一樣的生命,但人們對生命離别給予了太多的意識和态度。

<你如何看待生命,你如何處理死亡的離别><h1級"pgc-h-arrow-right-track"data-track"?</h1>

死亡是我們所有人一生都需要學習的離别課,它看到了我們應該如何處理"共同生活"。那麼,我們應該以什麼态度面對生命的終結告别呢?

死亡給我們帶來了什麼?

記得一位心理學大師說過:

死人從不糾纏活人,但他們是活人。

然而,作者認為死亡是對生命的提醒。

生命屬于個人,但它屬于群體。

當我們出生時,我們有自己的生活,這是獨一無二的。

但他與其他生命重疊,比如我們的父母、我們的伴侶和我們的孩子。

如果你把生命看作空間,你的生命占據了他們的空間,他們的生命占據了你的空間。

當你最親近的親戚去世時,你生命的一部分也會隨之而來,而那部分無法被取代。

是以,面對這部分的損失,我們開始害怕,開始哭泣,或者後悔。

但恐懼、悲傷或遺憾,這些情緒遮住了我們的眼睛,讓我們再也看不見死亡的本質,忘記生命的真相。

我們忘記了生活是獨一無二的,它是獨立的。

當我們用不道德的眼睛直視死亡時,我們看到了不同的東西。

你的母親死了——是的,這是真的,它與你的情緒無關,但它與你的生活無關。

如果沒有情緒,就把恐懼放在一邊,把悲傷放在一邊,也把遺憾放在一邊。通過你母親的死,你會看到你的死亡,你會看到你的孩子的死亡和你的孩子和孫子孫女的死亡。

回想起來,你可以看到你祖母的死,你祖母的祖母......

你會發現,一個又一個的生命就像僧侶手中的一串珠子,一個接一個地過去,來回循環,沒有開始,沒有結束......

如果珠子作為新生命離開手的那一刻,珠子離手越近,死亡越近,沒有人能幸免,

<h1級"pgc-h-right-arrow"資料軌道""13"從一開始就>生命,承載着死亡。</h1>

無論你的生命做了什麼,死亡都會像夢一樣奪走它的意義。

然而,很多時候,死亡來得突然而迅速,讓我們能夠冷靜地對待它。其實,不是死亡本身讓我們難以處理,而是離别時許多未完成的遺憾。

中式告别與追悼方式,複雜細膩。人們試圖與死者溝通,根據他們所相信的手段表達哀悼,沒有人能判斷一種方法或犧牲的優點,但無論如何,人們似乎最終會給自己安慰和安甯。

死亡是無法改變的,是以試着留下一些死亡無法帶走的東西。

不要讓這種"一次性"太無聊和太正式;

如果我們不能以接受離别來對待死亡,那麼生命的糾纏必然随之而來。

我們應該通過"死亡"來學習"生命":活在當下永遠是最尊重的死亡方式。

鮮花盛開,是開花的季節,我們将在樹下埋一封長信,向所有我去道别的,并沒有向已故的親朋好友送别,這封信我想說,感謝你們為這一生而陪伴,直到他那天團聚,我們都要互相幫助,不流淚, 好?

一切都與我們同生。同樣,一切都随着我們的死亡而消失。是以,我們不必發瘋來擔心一百年後我們死去時發生的事情,就像我們不必為一百年前我們還沒有出生時發生的事情而哭泣一樣。死亡是另一個生命的開始。

匆匆忙忙地寫下這段意識流的文字,更不是勉強地視為對死者的緻敬,更是希望帶給生命的重新思考和诠釋死亡。筆者一直認為,對死亡的記憶和了解,終将成為人生曆程中不可忘懷的一部分,也将成為我們生活中思想最開明的一部分。