我們似乎忽略了魯迅文中的食物,那些看似"苦澀苦澀"的現實主義作品,卻充滿了對生命的深切熱愛——《廣告狂人日記》蒸魚、炖魚翅裡的《祝福》、鹽煮的嫩芽中的《孔毅本人》......

魯迅當之無愧地成為中國現代文學的創始者之一,這些都充滿了人性煙火的細節,也看到了一種人人成熟而深刻的文學力量。

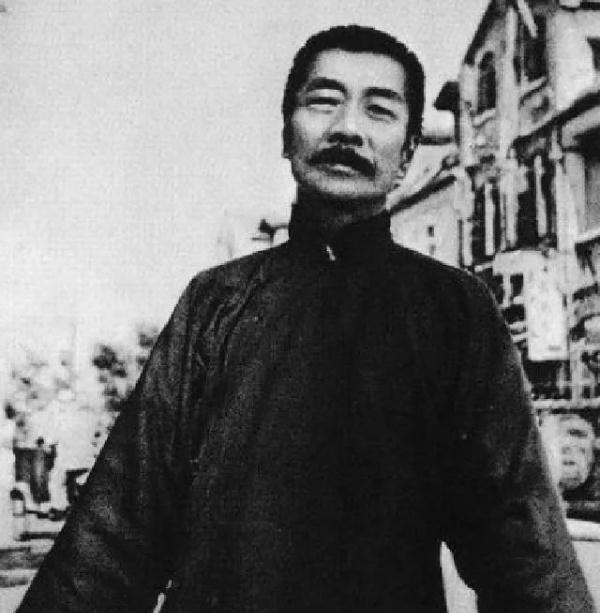

魯迅先生的飲食

當我還是個孩子的時候,老師在課堂上給教學大綱貼上了标簽。說起魯迅先生的小說,我們不禁強調"批判、批判"等等,也要提煉中心思想,也要總結一下段落的一般思想......

但說到《紅樓夢》,雖然也是"對封建社會ABCDEFG的批判",但服裝飲食,卻能讀懂。

其實,書是無辜的,讀者有一顆心。魯迅先生的小說也是一部小說,也描繪了世界。可惜的是,他的小說竟然能提煉成中心思想。

兩人都對現實主義小說情有獨鐘,也非常善于追查。《呐喊》在更寫浙江的國風中,寫得很細。

《廣告狂人日記》最可怕的一句話是蒸魚,"魚的眼睛,又白又硬,張開嘴巴,像那群想吃的人。吃幾根筷子,滑溜溜不知道魚是人。在我第一次讀到這句話後,我看到了幾個月的蒸魚。然後重讀它,想到另一點:

"原來浙江人還蒸魚啊!"

有廣東朋友給我總結一下,有資格被蒸魚是好魚。蒸魚本身可能并不快樂,但它們可以被看作是第一個。江蘇、浙江和廣東的蒸魚有一些不同。江浙蒸魚,除了浙浙兩岸的海面,多為清水湖,還有最好的清水河。廣東蒸魚,在海魚中占有相當大的比例。江浙不依仗海長者,吃魚多吃一細,吃一嘗。在我們的家鄉,魚一般不當肉菜,吃一份新鮮。廣東相當一部分蒸魚就是所謂的真魚。白色罐頭,月桂樹,蜻蜓。你可以吃肉。

大概長三角地區典型的蒸魚工藝是:把活魚洗幹淨,放進盤子裡,放洋蔥姜,有的還放蘑菇芽,甚至放糖鹽粉。蒸15分鐘,用麻油沖洗鍋。

而典型的廣東蒸魚工藝是:将活魚洗淨,水開放後放下,蒸7分鐘,迅速撒洋蔥,将熟油和油倒入。魚如玉,去蒸不帶血就好了,兩分鐘多了。

我認識很多老廣東人,都會自己做油蒸魚,不管是腌制蒸還是蒸醬油後,都是精功夫,火絲毫沒有,不是主人。

魯迅故居

《端午節》中的方軒是"差不多先生",氣質更接近《端午節》中的知識分子。雖然沒用的是一個學生,但相當油膩和流氓,沒有錢也讓仆人喝蓮花白。

蓮花白這種酒,創作時代談得不少,袁明清的頭已經了。我聽說過一個簡單的做法,白葡萄酒加蓮花泡就可以了。傳說中華民國時期,北京的蓮花白是寶珠寶先生發明的,還說秋天喝蓮花白吃煙熏翅膀聽秋雨是生活的美好情況,那麼,想必,民國蓮花白是新鮮宜人的嗎?

《故鄉》有著名的閏土和瓜田,還有豆腐西師這個著名的角色。飛躍大地給荀兄弟送來了自己曬青的青豆。我們的農村也曬黑了青豆,一般放在大可麗的土壤裡。用筍絲幹燥,可以作為零食食用,也可以是粥。青豆不像幹大豆那麼脆,嚼得很硬,是友善食用的零食。閏地球的禮物很符合早期的國家規範:不貴,但耐吃和藏起來,真的很有用。新鮮的青豆,我習慣于煎雞蛋和米飯。

荀哥哥的媽媽知道閏地球不吃午飯,是以讓他去廚房炒飯吃。我非常懷疑這裡的炒飯是炒飯。小時候,我曾經吃過雞蛋炒飯——雖然媽媽的技藝很普通,隻是普通的碾碎金米飯,不能做到"金銀",但畢竟有蛋。還有幾年要在鄉間吃午飯,村邊要吃一碗炒飯,一碗醬油洋蔥湯。鄉村簡單,炒飯是油和鹽都會炒飯,拿一點油膩的味道和味道,不讓你嚼幹米飯。江南鄉村似乎也有類似的風格:炒飯比白米好,差茶比白水好,總能來意思,否則突然客人。

孔怡基有黃酒、鹹芽和著名的麝香豆。

黃酒在浙江作家的書中必不可少,于華的《徐三川賣血》是重要的劇情道具。鹽煮的芽很可能是鹽水煮熟的芽,是喝的好東西。有人告訴我,鹽漬芽是扁平的尖端,不确定。在我的家鄉,扁尖是用來煮湯、炸肉等的,遠遠超過葡萄酒。麝香豆與金剛B已經感動了世界,可能是肉桂,鹽,麝香制成的蠶豆。酥脆堅韌,其口感永遠,名氣小吃,與金香"花生豆腐幹"結合在一起,與讀者的下一個酒秘寶。

電影《毒品》中的一張照片。

"藥",華老綁着那把名言鋤頭,被誤認為是炒飯粥。我們在那裡,炒飯粥的味道很奇怪,有的堅韌有松脆,有的沙,香味是肯定的。聽說以前農村有孕婦愛吃甜,加紅糖煮米粥,很香。

華老綁着人們的茶,茶碗裡加了橄榄。這和《金瓶美》一樣,萌玉樓給西門慶茶有點喜歡。橄榄茶在我的家鄉也被稱為元寶茶,老人愛喝,可以去熱解酒來治療喉嚨痛。

AQ是中國小說史上的一個陌生男人。既然如此典型,少一定不能到處都住,可以用做20世紀初浙江無聊的萊翔人模式。

《AQ鄭川》電影海報

AQ喝黃酒,喝完自己吹完,趙太洙是一家人,口中之口。原來黃酒不如白葡萄酒濃烈,我見過喝黃酒的人很少喝醉,大多臉紅豔,高興飛起來。是以AQ不經常喝醉,隻是容易喝高。

炸大頭魚,不加半英寸長的洋蔥葉,城裡用切成細片的洋蔥。AQ以莒臻标準,到市内是錯誤的。是以想想看,我家鄉經常做飯,給洋蔥調味料,都是放洋蔥葉。油炸紅與洋蔥葉粉碎綠色,是豐富多彩的。切成薄片的洋蔥似乎是亭子裡的慣例,更精緻,而且似乎大多是蒸魚。

AQ不小心沒能給吳媽看,在雲莊變成了一隻十字路口的老鼠,餓了,去尼姑那裡偷東西吃。沒有偷芽,因為沒有煮熟;油菜結,韭菜會開花,卷心菜老了——都吃不下。最後,三根舊蘿蔔被偷走,結果差點被狗咬傷。

細節已經到位:蘿蔔比芽,強奸,韭菜和卷心菜更原始。老北京有一句暢銷書,"蘿蔔梨,辣變",清涼酥脆。趙麗媛奶奶那年春節晚會上有個獨幕喜劇,有一道菜叫"群英",說穿的是蘿蔔會。龔翰林當時還創作了一首歌:"吃在嘴裡特别脆。"

當然,AQ還是很差的,因為采摘的是"老蘿蔔"。我們在這裡吃蘿蔔,注意新的酥脆。諺語"吃蘿蔔加熱茶,醫生爬街"是衆所周知的,但如果是涼茶和蘿蔔,那也不是必然的。蘿蔔很軟,味道很差。老蘿蔔是無果的,通常是辛辣的,不太好吃。如果你隻是讓蘿蔔幹背,但AQ甚至連芽都懶得做飯,主要是生食。

《暴風雨》中的主要場景是吃飯,是以吃飯很少。一是"黑蒸幹菜"和"松花黃米",畫面很強。

幹菜、發黴幹菜也聞名于世,蒸熟後仍具有幹脆味;即使你不做紐扣肉,單吃下一餐:芥菜的味道清新甜美,口感清爽酥脆,塗抹在軟米飯上,色澤、口感、味道都有非常華麗的對比,非常誘人。

大米會變成松花黃,我知道大概有兩個原因。一是米飯吃完後不準備吃,熱氣悶悶不樂,似乎發黃;在《風暴》中,我懷疑是後者。王增軒先生說,在開米店之前,精品大米沒人買。人們買不起美米飯,而是吃過習慣了糙米,覺得米有些糙米。

九斤老婦人哀歎"一代人不如一代人",也抱怨吃油豆會吃窮家。六斤捏了捏一把豆子躲起來,一個人吃。老太太也抱怨着硬豆子。

浙江人吃的大豆不像北方那麼密集,是以我懷疑所謂的炒豆,大多是在"故鄉"跳土送來的那種青豆。青豆是用鹽炒的,堅韌而酥脆,像瓜子一樣,一旦吃完,它們就會無窮無盡。但有時它很難,老人們讨厭它。

雖然"風浪"篇幅較短,但概括了浙江民間美食面貌,并不是下一個清明河地圖的縮寫版。發黴的幹菜、糙米、炒豆,如果加到鹹的酒店黃酒、茴香豆、鹽煮芽中,很能展現浙江人的感受。還有一個場景細節:

九斤老婦人家吃的,就在自己家門口的地球。是以趙先生可以一路和人說話,然後過來。

我們有農村,過去也實行這樣:亞熱帶,是以我們可以在戶外吃飯,一個木結構的房子,門前大家擺放一張矮矮的桌子,凳子吃飯,各自雞和狗聞起來,一邊吃飯一邊可以隔着三五個大聲聊天。每個人都吃飽了,在琺琅杯裡喝茶,每個人都充滿了空氣。

《社會劇》是魯迅先生最新鮮的小說,田園詩般的水鄉風神君雅。起初說蝦釣吃,江浙鄉做蝦總圖要省時,水放姜煮熟的蝦,取河蝦原味甜,如果太淡,再加醬油。

最好的情節是水煮羅漢豆的社會戲劇的回歸。據說羅漢豆"強壯",吸引了食欲;羅漢豆,蠶豆也是。鹽水煮蠶豆,不像麝香豆那樣長期的味道,但新去皮的蠶豆有豆子的香味,而且味道清脆,非常美味。更何況,氣氛真好:夜河,船友,餓了在月裡吃煮豆,忽然有詩意。最後,吊艙殼落入河中,順月航行。

你看,單身的魯迅先生一堆什麼家的頭銜,難免忽略了他的溫柔。我看到對江浙水鄉的描述,沒有人比這部社會劇《月夜吃豆瓣》更溫暖、更純真。

魯迅先生寫了《呐喊》,做紹興侬家鄉狂野的氣氛。寫"害羞",許多城市的知識分子精神。但開場的《祝福》,卻有一些田園詩般的韻味。

《祝福》(1956)。

在舊時代,祝福主要是祭祀,殺雞,宰鵝和買豬肉。其實,祖輩們已經去世了,一個可能不一定吃,二個可能不愛吃——天仙愛吃金丹桃子,山仙阿姨愛吃風喝露水,你做一堆高脂肪高蛋白,祖祖可能消化不了。當然,我們國家的犧牲,主要是為活着的人去看,是以要活人的心裡要死的肚子,是以吃吧。

我問一位浙江朋友,他說,晚年的祝福,就是煮五頭牛崇拜,然後用五隻動物煮年糕吃,去"撒加福"。我猜五隻動物是徒勞的,在任何地方都吃不了。

荀哥哥看到項林軒後心,想吃炖魚翅。著名的魚翅借菜,靠好湯;袁說,不能節約材料,否則乞求賣富,防露貧。現在當然也不提倡吃,更别提了。大概是魚翅這個細節,更像是在說荀哥哥和項林軒不是一類人。

香林玉桃米在鍋下,意在蒸豆。烹調方式蒸東西,江南很普遍,蒸肉、魚都有。米飯煮熟,菜肴蒸熟,餘飛飛的香氣。蒸豆和煮豆是新鮮食用的。注意一些油來增加風味,但大多是蒸熟的。豆子是蒸熟的,酥脆的,并且有自己的涼豆本身,這很好喝。

《幸福人生》是一篇超級諷刺的文字,強烈地幻想着一個完美的場景,我有一位時尚編輯的朋友感歎,很多底層編輯都在重複類似的生活:吃蒸水,聊着熊窩。

并說英雄想吃,會來"龍虎打架"的碗裡,但他也不知道龍虎打架是蛇和貓還是青蛙和鲶魚。

小時候,我就在想,蛇到底好吃什麼,到底這麼緊?後來和人們讨論的結果,古嶺南莊天并不豐富,糧食難生長,動物多,是以拿蛇吃,也要補充蛋白質。廣東有蛇粥、蛇火鍋、蛇湯,但蛇湯蛇縷縷像絲,和雞絲味道相似,吃前有儀式,要侍奉蛇膽,以示"我們是真實的"。在小說中,幻想中的龍虎鬥毆和真正的卷心菜堆,隻是相比之下。

據說,在糧食供應不發達之前,北方很多地方,為了冬季囤積卷心菜,不得不想辦法,蔬菜稀少,有"洞貨"黃瓜應該作為寶物引進。卷心菜和蘿蔔是老百姓的寶藏。清冰玉清淨外觀,吃起來還清脆,做怎麼吃都好吃。而且性格也很容易調整。最簡單的,拿鍋,少許蒜泥油或芝麻醬就可以吃了,還能解決羊肉的油膩;

《受傷》是一幅文藝少年男女的寫照,到最後女婿最後去了心裡,留下生的"鹽、幹椒、面粉、半卷心菜"。怎麼不吃人類煙花愛,畢竟也有柴米油鹽。我感興趣的是"幹胡椒"這個詞。我去過貴州、四川、江西,都見過幹辣椒的愛情寶藏。但在浙江和江南,幹辣椒很少見。當然,魯迅先生喜歡辣的世界聞名,這裡大概是把自己放進去的。

電影《因傷而死》中的一張照片。

在《寂寞人》中,當寂寞的魏連璇相當寂寞的時候,邝格買了一杯燒酒、花生米和兩個煙熏魚頭去看他。我不确定這是什麼樣的熏魚頭,因為吸煙似乎因地而異。我家鄉的熏魚是用葡萄酒和醬油腌制的。等待魚腌制和品嘗,然後油炸,加上調味料。魚熏後,香脆香濃,油炸火更大,可與酥脆坩埚相媲美。

《在餐廳裡》,被一些人認為是"最魯迅氛圍"的一部小說。我私下以為,結尾的"看見天空已經黃昏了,房子和街道都交織在純白色和不确定的網的雪地裡",非常美麗。從整體酷炫的氣氛來看,加上陸偉甫的自我叙事,立于不敗之地,黯淡無光。

全文中唯一比較暖和的,也隻有這些菜品:先是"一公斤邵酒",接着是"十油豆腐,辣醬要多",還有"香豆、凍肉、油豆腐、幹鲱魚"。

油豆腐是油炸豆腐,然後在水中煮沸。炸豆腐後外酥嫩嫩,口感很好,裡面會絲滑如絲般柔軟,透過空虛的感覺。因為空心,是以把湯煮熟,釀造好的肉。小說的吃法是煮熟的,然後加入辣醬。魯迅先生對辛辣食物的熱愛,可以看出。而他的老人們味味頗重,哀歎着薄薄的辣醬,"原來S城人不懂吃辣。

綠魚幹了,我家鄉過年的時候家裡就要自制了,取"一年多"的嘴色。鲱魚被切開,做成幾個洞,腌制,魚的頭和尾巴是另一種炖菜。聽說有技術娴熟的人,可以把鲱魚酒(四川所謂壞)、醬油等腌制再吃。在小說這裡大概是普通的鲱魚幹的,可以吃酒空嘴,也可以蒸吃。

這道菜上來後,小說叫《樓上加煙油豆腐熱風,仿佛活潑起來;這意味着,除了食用油豆腐和辣醬外,所有其他菜肴可能都是冷的。原著小說很酷,确實隻适合這些菜。如果一大碗糖粉肘、紅燒鲭魚、糖醋排骨,那麼小說孤獨的基調,就會被毀掉。是以黃酒、煮豆腐和少興幾種腌制并冷卻的酒菜,倒出和林沖雪山寺的冷牛肉相似。你仍然可以感受到寒冷,但不能感受到寒冷。

冬季飲食就是這種情況。吃辣火鍋要出汗,忘了這個晚上,畢竟太少太少了。大多數時候,我們就像"在餐廳裡"一樣,獨自一人喝着熱茶和葡萄酒。可以像小說一樣,在江南這種冰冷的浸泡皮膚沒有進入冬天的骨頭,化妝有點暖和,差不多了。

綜合|"這本書好吃嗎?"Phoenix.com

資料來源:語言學習