過去幾天,我一直在想是否可以将特倫克·勞肯視為子宮,一切在其中緩慢地等待成熟。

這個想法是去年年底看完電影《迷霧中的她》之後産生的。2022年12月,《迷霧中的她》在第四屆海南電影節上斬獲金椰獎。和第一屆的《我不是藥神》、第二屆的《氣球》(第三屆未評選)不同,它是一部阿根廷獨立電影,長達四個半小時,切分為上下兩大部11小章,以嵌套、互文和回環的方式講述了關于消失和尋找的故事,結構複雜又迷人。

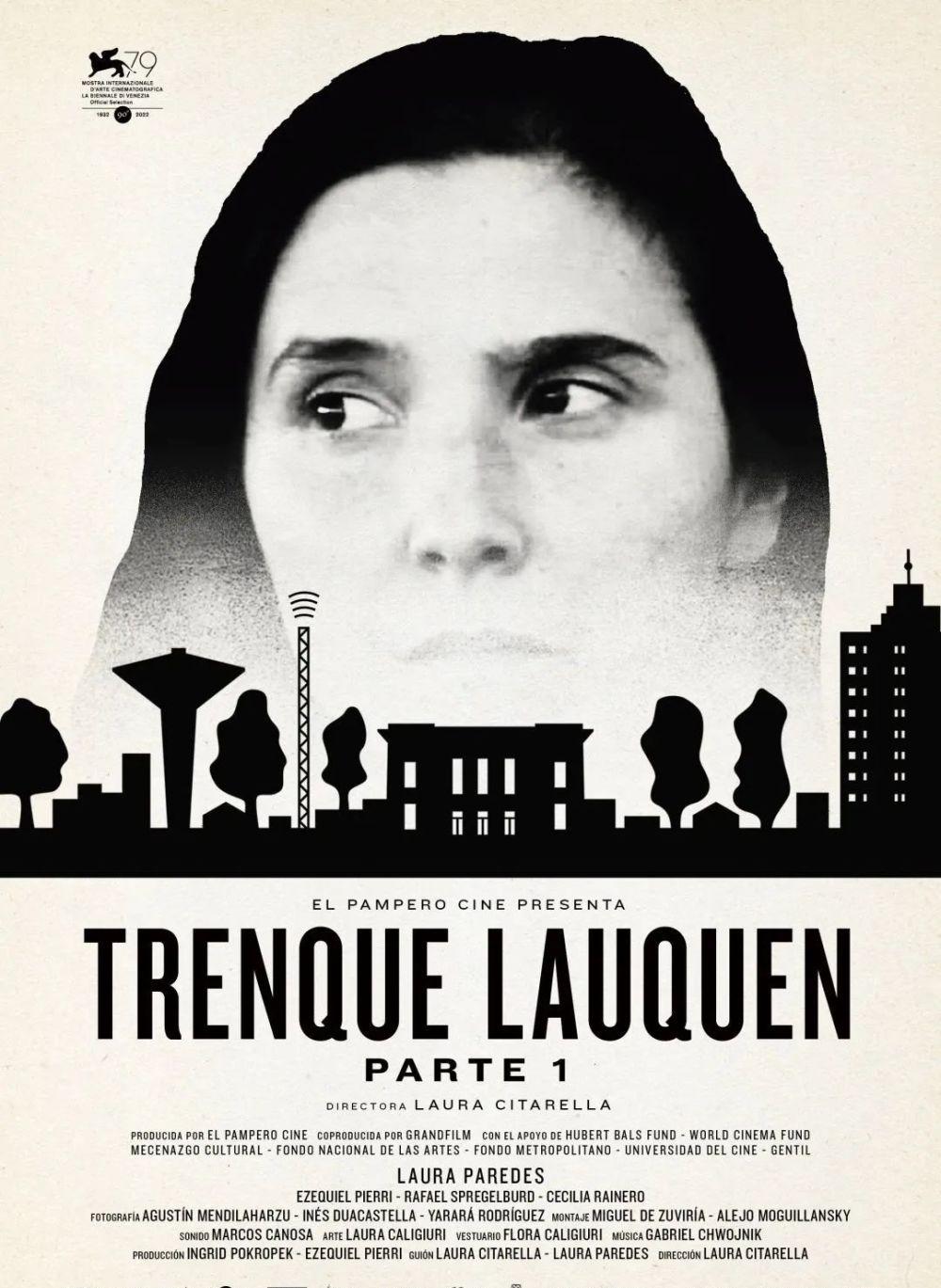

故事發生地正是阿根廷小城特倫克·勞肯,潘帕斯草原南部,有飛碟一樣的奇怪建築,所有道路都是林蔭道,籠罩着拉美文學爆炸時期的魔幻現實色彩。那是導演勞拉·奇塔雷拉的故鄉,勞拉給影片取的西班牙文片名即《Trenque Lauquen(特倫克·勞肯)》。她用了最聰明的辦法——影片中沒有人談論起小城,卻句句都在建構小城,一個在地緣和全球秩序下略顯偏遠陌生、卻孕育着新力量的特倫克·勞肯。

片中更顯性的主角是迷霧中的“她”。鏡頭掃過蕭瑟的河流、田野、閉門商店,兩個男人駕駛着一輛嘎吱作響的汽車尋找“她”。“她”也叫勞拉(巧的是,女主人公與導演、演員都同名),在市政府工作的準生物學家,也是電台節目“新聞之海”的常駐嘉賓,為聽衆帶去她的專欄節目“創造曆史的女性”。她消失了。車上的男人一個是即将與她同居的男友拉斐爾,一個是介乎工作夥伴和秘密情人之間的當地人奇喬。

這是波拉尼奧式的命題:迷失與尋找,好比《荒野偵探》或《2666》中關于詩人、文學真谛的尋找,《迷霧中的她》則落腳在女性如何尋找自我。

為了準備電台節目勞拉常常需要去圖書館查找資料,可是小城可憐的圖書館裡幾無女科學家的書籍,最後管理者索性把所有女性自傳都找出來給了她。她被其中一本書吸引了,《性解放女性的自傳》,俄國共産主義革命者亞曆山德拉·柯倫泰的自傳。

出身古老貴族家庭的柯倫泰在世界大戰和政權更替的動蕩環境中求學、見證群眾起義、流亡然後傳回俄國,成為曆史上第一位女性政府内閣正式成員,也是世界第一位女性駐外大使。1971年,她去世19年後,《性解放女性的自傳》英文版面世。這顯然是導演有意置入的一本書。20世紀早期,柯倫泰主張婦女解放,提出杯水主義,認為愛情不存在,而男女之間的性需求就像喝水解渴一樣。但杯水主義後來被認為反社會而遭到阻遏,柯倫泰的小說也成為禁書。在最終面世的自傳中,人們發現大量語句被删除,即使放入腳注也被拒絕并删除,例如“在人類社會中給予她榮譽地位的不是她特定的女性美德,而是她所完成的有益使命的價值,她作為人、作為公民、作為思想家、作為鬥士的人格價值”。

柯倫泰在臨終前堅持将自傳中的第一人稱單數“我”改為第一人稱複數“我們”。于是這冊書變成了更多時空裡女性們的接頭暗号。

在《迷霧中的她》中,它還是另一種暗号,一個特倫克女人和意大利男人之間的暗号。閱讀過程中,勞拉在粘連的書頁間發現并剝離出了一封秘密情信,熱烈、露骨,寫給卡門·祖娜,落款保羅·貝蒂諾。她把這個發現分享給了工作夥伴奇喬,他們陷入一種毫無目的的解謎狂熱中。勞拉從圖書館找來更多書,發現更多信,奇喬利用小鎮的關系網,推斷并證明了卡門·祖娜的身份。通信的最後,卡門消失了。革命家、叙述者與被叙述者産生強烈互文。

與此同時,“探秘之旅”“在路上”“拉斐爾之旅”等篇目名持續地提醒觀者,這将是一趟沒有終點的旅程,他們會在路上不斷回溯過往,卻始終無法解開當下的謎團——勞拉去了哪裡?她為什麼消失?

她的男友拉斐爾,一位喋喋不休的學者,比她更年長、更富有經驗,可是并不了解她,将勞拉的失蹤歸結為膽怯、逃避或是不成熟的自尊心作祟(也許正是拉斐爾内心的寫照)。拉斐爾抱定了一種信念:“她瘋了。”

奇喬顯然離勞拉消失前那段生活更近,他接送勞拉,會聽“創造曆史的女性”,甚至還會和勞拉讨論起其中一期關于戈黛娃夫人的故事。傳說中戈黛娃夫人赤身騎馬穿過考文垂市,以此為市民争取減輕賦稅。奇喬則堅持這是他們夫妻間的隐秘情趣。一次男性視角和女性視角的對撞,實際上,奇喬離勞拉也沒那麼近。

奇喬終于在“新聞之海”的演播室裡撥開了迷霧。勞拉留下了一長段獨白錄音,講述了她在小城經曆的另一條故事線。由于迷失在卡門·祖娜和保羅·貝蒂諾的通信之中,勞拉發現自己忽略了那段時間小城裡一則轟動的新聞:湖泊事件。而在參與調查的醫學博士埃斯佩蘭薩家,勞拉看到了她的生活:與同性伴侶生活,深居簡出,養育的正是湖泊中出現的不明物。硬币抛出了另一面——勞拉與埃斯佩蘭薩及其伴侶生活了一段時間後,意識到自己喜歡和她們待在一起。勞拉開始正視自己的感受,成為她們,不再感到迷失,不害怕變成野獸或者瘋女人。

勞拉的上司後來則是這樣向拉斐爾轉述的:勞拉一向工作出色,但最後總是心不在焉,邋遢、粗魯,仿佛變了一個人。

然後她們消失了,且拒絕被尋找,拒絕成為女友、妻子、母親等“次要的人”,拒絕男人“把他們的自負強加給女人”,“把自己暴露在喪失獨立生存的危機之中”(柯倫泰《性解放女性的自傳》)。

卡門·祖娜的隐秘通信、柯倫泰的《性解放女性的自傳》、圍繞戈黛娃夫人的讨論,以及離群索居的醫學博士埃斯佩蘭薩和她的女性伴侶,特倫克·勞肯孕育了諸多女性的情欲、思考、犧牲和神秘。她們是世界的迷宮,是幽靈,是怪物,是海報上那張巨大的籠罩在小鎮剪影上的面孔,留下謎一樣的一瞥。

卡門和勞拉決定消失,并且徒步穿越草原,如同梭羅在《散步》中所寫,“我們還從未在這真實世界之中走過,它完美地象征了我們在内心世界與理想世界中所喜愛走的路徑;而有時,無疑地,我們發現很難選擇我們的方向,因為它尚未清晰地存在于我們的思想中。”她們不僅孤獨,也有些迷茫,也許處在自己的迷霧中(寫至此,忽然感慨片名譯文的美妙),但是與此同時決定不再回去。而她們的情人在努力尋找多日卻無果後,終于意識到,“你無影無蹤,你無處不在。”

四個半小時的電影結束在埃米爾·瓦爾德退費爾的《溜冰圓舞曲中》,優美,舒展。