犀牛娛樂原創

文|小福 編輯|樸芳

這可能是今年春節檔争議最大的一部影片。

大年初一午時,春節檔新片開映不過三個多小時,這部影片的片名和“難看”詞條一同被頂上微網誌熱搜前兩位。點開話題一看,十條裡有八九條都是明星粉絲留下的攻擊性發言,幾乎找不到談論影片内容的有效資訊。

而在隔壁的豆瓣平台上,這部影片更是因為粉圈大戰,導緻打分過于兩極分化,得到了平台随機篩選顯示觀衆短評的“特殊待遇”。

到了今日大年初三,這部影片已然成為初一六部首映影片中唯一一部沒能開分的了。截止初三上午,《無名》的豆瓣短評超過17w條,而《流浪地球2》和《滿江紅》的短評數量均保持在10w+的水準。

就這樣,《無名》被粉圈擡上風口浪尖,被無窮盡的罵戰裹挾至今。

不開分的《無名》

無窮盡的粉絲戰

其實犀牛君已經不止第一次去強調流量本無錯。任何一部影視作品,如果能有一位流量較高的演員加盟,必定能夠為作品帶來極大的熱度加成。

但相對的,流量也總會為作品引來一些毫無緣由的粉圈攻擊。

正如《無名》的遭遇。

縱覽目前這部影片的負面評價,無非就是兩種派系。

一部分已經看過影片的網友,可能确實出于各種原因,對這部影片的觀感和預期有一定錯位。電影不是完美産物,被觀衆指摘本就是情理之中。

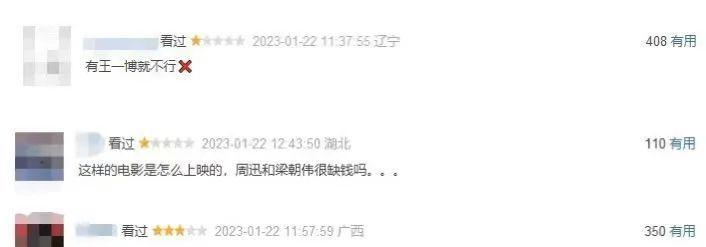

但還有很大一部分留下評論的網友,很顯然就沒有用公允的态度去評判這部電影。甚至我們可以斷言,其中有大量明星粉絲,壓根沒有看片,就隻是為了打差評而留下了一星評分。

在各個社交平台、打分網站的評論區裡,有不少這樣的粉絲對《無名》施以“暴擊”。他們隻看得到其中參演的流量明星,差評也隻好用這種帶有局限性的、有色眼鏡視角,奮力攻擊演員。

他們将年輕演員的演技貶得一文不值,還要質疑上幾句成熟演員是否隻是為了片酬低頭。一些再極端些的粉絲,連僞裝觀衆都已經不願,直接在評論區對演員人身攻擊,為拉低影片口碑無所不用其極。

當影片評價早已和影片本身無關,評分又談何公正?評分又談何參考價值?

正是因為這些評論區的粉圈之争,豆瓣才至今無法開分,但這卻又被極端粉絲拿來攻擊片方“收買豆瓣不開分”。對此,《無名》官微今天也發出了“靜待開分”的官方聲音,自證清白。但是可以預見,粉絲惡戰一日不停,《無名》就不得消停。

最有個性的春節檔電影

不該被“無名”

盡管粉圈可能一點都不在意,但犀牛君還是想聊聊《無名》本身。

好在,除了犀牛君以外,也有不少觀衆是看進去了的。一邊是甚嚣塵上的無聊争議,另一邊,也有不少觀衆在細細回味影片,認真剖析電影中埋藏的各個細節。

《無名》并不是一部非常晦澀的影片,正相反,它的故事本身并不複雜,隻是在非線性叙事手法刻意碎片化後,需要觀衆在腦海中将拼圖一塊塊拼起來。

在這部影片裡,很多我們在觀影過程中以為的無用鏡頭、重複橋段,其實都在為叙事服務。随着劇情的發展,這些零散的拼圖塊找到接合點,一篇中共地下工作者的“無名畫卷”才真正鋪開。從碎片中推理人物邏輯,尋找導演埋下的故事彩蛋,在我們看來,《無名》就像一瓶陳釀,要仔細咂摸,才能嘗出獨特的回甘。

這樣一部影片,無論放在任何檔期都是需要觀衆認真觀看、也值得觀衆認真觀看的電影。像《無名》這種個性強烈一些的作品,在上映初期可能并沒有合家歡、喜劇那般讨喜,可是不合群并不代表它就是不好的。

就像文藝電影往往會被更多來自高線城市的觀衆喜愛,觀影品味本身就是需要被影片培養的。一部看起來與春節檔風格并不夠契合的諜戰片,若僅僅被“不适合”這個理由攻擊,未免太過表面。

再者,像《無名》這樣風格突出的電影進入春節檔本身就是一種勇氣的展現。

正因為主創信任中國觀衆的審美水準,也信任中國電影市場的潛力,才選了這樣一個看似“異端”的檔期。春節檔早已不再是被喜劇、合家歡統領大盤的檔期了,正如今年春節檔多元類型的構成,觀衆需要有更多不一樣的選擇,自然也需要《無名》這樣有個性的内容。

程耳導演是一位非常熱愛電影的人,也是一位非常尊重觀衆的創作者。他的作品從不會為市場、觀衆妥協,保持個人表達,始終是他作品中的底線。

曾經的《羅曼蒂克消亡史》如此,現在的《無名》亦然。

猶記得多年前,程耳導演的《羅曼蒂克消亡史》上映後,知乎的一篇高贊長評這樣去評價它:“這部電影的撲街,告訴我們中國電影的路有多難走”。

同樣的豪華主演陣容,同樣的諜戰題材,同樣的非線性叙事。貓淘評分與豆瓣口碑的巨大割裂,還有票房數字的艱難,仿佛向我們呈現出中國電影觀衆兩種截然不同的模樣。

七年過去了,程耳帶着《無名》又一次回到了電影市場。一身傲骨的他依然不願意為“合群”去遷就任何人,但相信觀衆的他又願意讓電影來到全年競争最為激烈的春節檔,賭一個未來。

正如在影片主題曲MV裡出現的那行字:“尊重觀衆,觀衆不應該被低估”。這部看似對觀衆不夠友善的《無名》,其實就是他獻給中國電影觀衆的全部尊重。

在這七年裡,我們親眼見證了中國電影觀衆的成長,大家漸漸開始學會接納更多題材類型的項目。從頭部大片《長津湖》,到小衆題材《隐入塵煙》,越來越多的好電影,都找到了自己的目标閱聽人,在他們的支援下發芽成長。有着獨到風格和優秀品質的《無名》,同樣值得更多伯樂。

我們并不希望《無名》成為第二個《羅曼蒂克消亡史》。

這樣的“遺珠之路”,走過一次就夠了。